Era il 1986, di questo sono abbastanza sicuro. Non ricordo, invece, che mese fosse. Probabilmente gennaio, forse febbraio. Faceva un freddo aguzzino, questo lo ricordo, ma per me era come se fosse primavera inoltrata. Quando il pesante portone di via Mascheroni 26, il distretto militare dove ero registrato per la visita di leva, si chiuse alle mie spalle, respirai fortissimo l’aria gelida di quella tarda mattinata, e – giuro – altre rarissime volte i monossidi sospesi nel cielo di Milano hanno avuto quel delizioso odore di sconfinata libertà.

Avevo terminato i 3 giorni (tanto durava allora la visita di idoneità per il servizio di leva) e tenevo in una tasca del mio eskimo il congedo illimitato per, oggi mi viene da ridere, insufficienza toracica dovuta a stato alimentare scarso, e nell’altra tasca ben seimila lire, il corrispettivo della paga del soldato per quei tre giorni che l’esercito mi aveva scippato (sì, la paga di un soldato semplice allora era di 2000 lire al giorno).

Inforcai la mia bici, che avevo legato a un palo sull’altro lato della strada (lì davanti al distretto non si poteva: zona militare!); era una PX10 della Peugeot, l’unica vera bicicletta da corsa mai progettata da quando esistono le biciclette, e ce l’avevo circa dal 1983 (anno in cui smisero di produrla… me l’ero procurata a un prezzo di realizzo). La amavo perché era la bici con cui si allenava Eddy Merckx. Non ci correva: per gareggiare usava una Colnago fatta su misura, ma per allenarsi gli serviva una bici standard, e quella era perfetta. Lo chiamavano il “Cannibale”, perché in gara se li mangiava tutti. E per me, che dal 1985, per merito del numero con Cicciolina in copertina, leggevo “Frigidaire”, sulle cui pagine avevo scoperto Ranxerox, era motivo di orgoglio cavalcare la stessa bicicletta usata da un “cannibale” per il lavoro sporco (gli allenamenti).

Insomma. Pedalavo con una insolita leggerezza, dovuta all’essermi scampato, grazie alla mia gracilità, un anno di naja o di servizio civile, e a quelle stracazzo di seimila lire che avevo in tasca e che già sapevo come spendere.

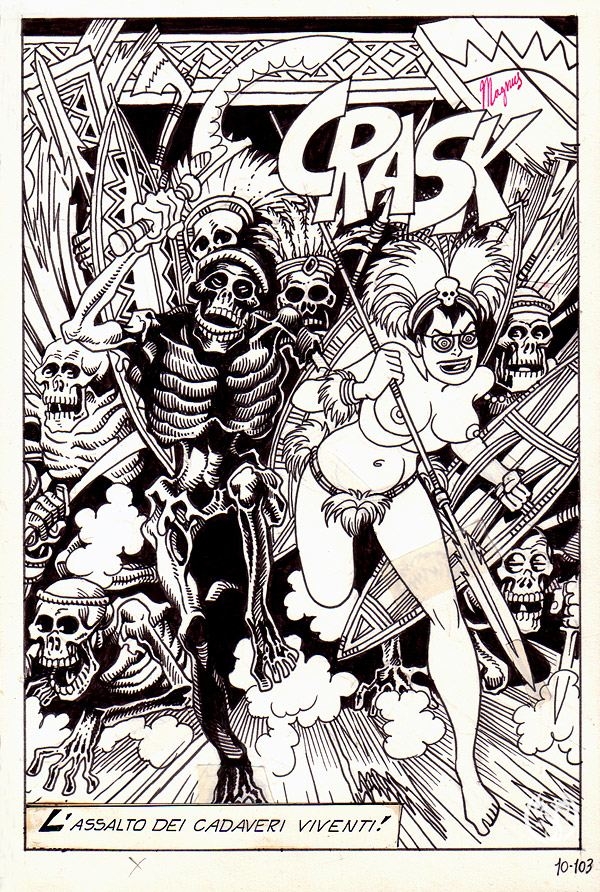

Mi fermai con un testacoda (mi vengono ancora bene, in bici) davanti all’edicola di piazza Baracca. Erano tempi, quelli, in cui le edicole, trappole in cui precipitavi in vortici di echi più pericolosi del canto delle sirene, erano rigogliose di giornaletti e riviste. Avevo deciso che mi sarei speso lì tutta la paga del soldato; per festeggiare, mi ero detto, mi prendo un porno. Era un’edicola molto grande, con un’intera parete dedicata ai pornazzi: “Oltretomba”, “Sukia”, “La Poliziotta” (di cui mi facevano impazzire i disegni di Angiolini), “Pornostar” (che amavo perché disegnato da Romanini). Lì in mezzo vedo una cosa strana, e per il formato e per la copertina. Un volumetto 17×24, il formato che oggi diremmo da Graphic Novel, con una copertina composta malissimo: un collage che sembrava fatto con le forbici e la colla stick. Ma i disegni! Io quello lo conoscevo… Magnus faceva i porno?

Compro. Tremila lire. Tak, sull’unghia. Infilo nella tasca insieme al congedo e filo via, pedalando veloce.

Avevo comprato La balena d’acciaio, il settimo episodio di “Necron”. In quella collana era uscito con il numero 10, perché era una ristampa (la prima era uscita nel corso del 1981, avevo solo 13 anni e non frequentavo gli angoli porno delle edicole) e i primi tre numeri erano stati occupati da storie libere a tema erotico di Magnus. Non lo nego: fu come se il mio sguardo venisse abbagliato, da quella linea chiara che da sempre associavo a roba per bambini. Che stupido ero stato!

Lo pubblicava la Ediperiodici di Renzo Barbieri, che stava in via Donizetti. A quel tempo se abitavi a Milano e volevi degli arretrati, chiamavi in redazione, li ordinavi e poi passavi a prenderli. Sai quante volte ero andato in via Buonarroti per gli arretrati di Mister No, così sono andato in via Donizetti per “Necron”.

E me li sono letti tutti.

La biologa berlinese Frieda Bhoer, assembla in un laboratorio di Berlino Ovest, grazie ad avanzate tecniche di elettroplastica, pezzi di cadaveri dando vita a un essere meccanico superdotato, con il quale soddisfare i propri desideri necrofili.

Nella nostra fantasia di occidentali, Berlino Ovest era il simbolo della libertà, ma in realtà era una dannata prigione. Non ci pensiamo mai, ma non erano gli abitanti della DDR a essere chiusi dentro, il muro teneva rinchiusi gli abitanti di Berlino Ovest. E a noi che avevamo letto Il paese chiuso, pubblicato da Bernardi una manciata di anni prima, (l’edizione italiana del libro di Forest per l’Isola Trovata è del 1980, il primo episodio di “Necron” del 1981), il fatto che la storia di Frieda Bhoer cominciasse in un luogo rinchiuso da un muro, non passava inosservata.

Il corpo, a dire di Epicuro, non può conoscere la propria morte, perché la presenza della morte significa necessariamente la nostra assenza. Non si può fare che esperienza della morte altrui. Se la sessualità è strumento di conoscenza, e se è vero che essa era, in qualche modo, stata ridotta, dalla liberazione sessuale degli anni sessanta/settanta, all’equivalenza sessualità uguale vita, far scopare Frieda Boher con un cadavere (per quanto animato), significava farle fare esperienza diretta della morte all’interno di un luogo concentrazionario, e restituire quindi alla sessualità quella sua ambivalenza tra morte e vita, che assillava Bataille e la cui rappresentazione Bazin aveva definito «un’oscenità ontologica».

In questo senso appariva chiarissimo da subito che tra Necron e il mostro di Frankenstein non vi fosse che un’apparente somiglianza. Magnus, e gli altri autori di Necron – Renzo Barbieri ai soggetti, Mirka Martini (che usava lo pseudonimo di Ilaria Volpi) alle sceneggiature- non pagavano alcun debito a Mary Shelley, se non formale. Diversissime erano le motivazioni che portano il barone della Shelley ha costruire il suo mostro e quelle che ci portano invece Frieda Boher.

Il primo vorrebbe abolire la morte ridando vita a un corpo morto, la seconda, necrofila, non vuole abolire la morte, la ama e quindi vuole conoscerla con il proprio corpo vivo. Questa oscenità ontologica investiva, ai miei occhi, di una luce originale la necrotica creatura di Frieda Boher. Innalzandola, sul piano delle mie preferenze, a fianco del più grande dei coatti: Ranxerox. Poi aggiungici che Necron è un cannibale, e il cerchio si chiude. Un solo spiraglio restava ancora aperto, come una breccia nel muro di Berlino: che al corpo coatto della creatura di Tamburini e Liberatore, non riuscivo ad applicare quella considerazione che -razionalmente formulo adesso, ma che allora avevo chiara nello sguardo – riuscivo ad applicare a Necron. Mai come per lui infatti è vero quanto afferma Sartre, cioè che l’individuo “nasce in un mondo che è mondo per altri”; alla creatura necrotica, infatti, il mondo si presenta non come uno spazio da abitare con il proprio corpo, ma come una realtà altrui, quella della sua creatrice nella quale il suo corpo serve, tutt’al più, da strumento. La condizione fisica e psicologica del coatto, priva completamente di identità, non è diversa da quella dello schiavo. O del soldato.

Quasi provavo tenerezza per quella povera creatura, in fondo io mi ero appena sfangato un anno di naja.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.