Nella vita dei colletti bianchi bassisti (e non) da salotto, settembre è il mese più crudele. Le ferie sono state brevi ancorché preziose ma, per quanto vicine, ormai dimenticate fino al livello dell’ultimo mitocondrio. “Torni” (le virgolette sono d’obbligo per chi non si è mai spostato, come chi scrive) e la pressione soverchiante del materiale di risulta dei processi digestivi aziendali e dei fenomeni delle organizzazioni (note per essere quelle aggregazioni in cui anche un certo numero non banale di persone competenti e intelligenti non riesce a stemperare la complessiva certezza di stare facendo casino tutti insieme) ti si riversa addosso in guisa di colata piroclastica Pompeii-style AD 79.

Non so se c’è uno schema di Propp per questa cosa ma la sequenza è: il tempo viene riempito quanto più possibile con il “lavoro”, grazie al quale puoi ottenere mezzi aspecifici (soldi, tipo) per comprare servizi che sopperiscano alla tua mancanza di tempo. Pulizie domestiche, acquisti, riparazioni, cura degli spazi, delle piante, degli animali (dei figli, per chi ne ha). Tutto questo viene, dolorosamente, dico io, sacrificato sull’altare del «prima il lavoro». Complessivamente l’effetto è opposto a quel che avviene nei gruppi, ovverosia che si va alla velocità del più lento: noi, in Italia in particolare, quando si parla di quantità somigliamo tanto ai giapponesi, pare brutto andarsene per primi e quindi si va a tutta velocità verso lo sgobbo, scasinando dodici ore al giorno, per non passare male, non sia mai. Come un gas (fetido) perfetto, il lavoro va ad occupare tutto lo spazio. Fisico ma anche mentale. Lasciamo stare il tema della qualità del prodotto, non è questo il meeting giusto. Lasciamo stare anche quelli che percepiscono redditi a volte esorbitanti, praticamente senza lavorare. Qui guardiamo ad altro, conserviamoci il fegato, almeno un po’.

Cosa resta però negli interstizi, negli angoli del tempo? Resta che la pratica musicale, come quella della cura del corpo o della mente, non la puoi delegare, né a livello di fatica e impegno né di impermanenti soddisfazioni che ne puoi trarre. Inoltre, non ti aiuta che ci sia pieno di gente ad anossia progressiva della fantasia che appende al chiodo lo strumento e lo fa appendere agli altri in una sorta di prot-calvinistica (il «prot» non è un refuso, è il rumore della scoreggia nel cervello) disapprovazione della devianza («Dài, c’hai cinquant’anni, che ti metti a fare?…»).

Tutto questo per cosa? Il terrore del vuoto? Dell’impermanenza? Non sono un sociologo/psicologo delle masse ma ho un po’ studiato le storie e i racconti delle persone sottoposte a, diciamo, pressioni eccessive in condizioni di estremo disagio e mi pare di riuscire a identificare un filo conduttore che collega contesti ed esperienze estremi con il tempo di «pace» in cui riteniamo di vivere. Magari serve a qualcosa cercare di dipanarlo. Dipanarli, perché quando vai a metterci le mani vedi che di trefoli ce ne sono parecchi. Se solo sapessi andare più avanti di così…

Quando vivi nella trincea del lavoro permanente la pratica del bassista da salotto è un po’ come ingurgitare la pillola di Matrix che ti fa vedere le cose come stanno, non ricordo mai se è la rossa o la azzurra, boh, e un po’ come un frontale in autostrada con una cisterna di Jet A1 vissuto in slow motion a 1000 fps. Pensi ancora di potercela fare, di sottrarti al destino ultimo ma così non è e lo sappiamo dal principio senza fraintendimenti. Puoi mettere in pausa per un po’ ma non puoi riavvolgere o cambiare canale. L’impermanenza è incorporata, a mo’ di filato della Norne S.p.A., nel principio (viaggi sulla metaforica autostrada ma non si è capito dove vuoi andare, solo che ti muovi in continuazione), nello svolgimento (forse decidi dove andare dopo un po’ troppo tempo che vaghi a caso), nella fine (dove tipicamente realizzi che non ti è bastato il tempo e non hai «finito» niente), in quel che viene dopo la fine (la tua assenza, la persistenza un po’ fuorviante degli artefatti, le memorie imprecise degli altri).

Qualche episodio fa ha fatto capolino in questa improbabilissima rubrica il concetto buddista di Duḥkha e oggi si è già presentato da solo quello di Anitya, condiviso anche dall’induismo, vale a dire la sostanziale impermanenza di tutto-ma-proprio-tutto. Due dei tre (o quattro) Sigilli del Dharma. Non scherzo, per alcuni sono tre, per altri quattro, non si è capito, ma, di nuovo, non è questo il punto. Se uno dei sigilli è il nirvana, un picco di non comprensibilità, specie per noi forgiati nel non-mangiare-capra-e-gamberetti-e-porgilaltraguancia giudaico-cristiano, gli altri però riesci ad apprezzarli molto chiaramente quando ti sei fatto bassista da salotto.

Anche se non siamo sul Carso ai tempi della Grande Guerra, il nostro senso del tempo e del suo significato non è distante, per un qualche verso, da quello della fanteria schiacciata nelle trincee. Certo, i pericoli che ci sovrastano sono materialmente, per adesso, meno incombenti e catastrofici, ma siamo una società di mollaccioni (mentre i fanti erano loro malgrado una società di vittime), abbiamo reso la zattera della Medusa un posto anche confortevole e il nostro sistema di riferimento del dolore e della paura è scalato obbrobriosamente verso il basso, a dispetto di quel tot di benessere di cui disponiamo. La speranza, che gioca a diventare certezza, che ad un giorno positivo o privo di sconforto faccia seguito un altro giorno almeno uguale, e poi un altro ancora e così via, è la strada maestra di questa società, impervia a considerare l’incertezza come parte del gioco. Alla lunga, di tante cose non se ne parla e ognuno tenta di appigliarsi a qualcosa nel proprio angolo, nel vano tentativo di preservarsi.

In retrospettiva, quindi, si possono inventare surrettiziamente tutti i percorsi che si desiderano e le storie su di essi innestabili. Ad esempio, e qui mi accingo a confluire entusiasticamente nell’alveo dell’approccio monografico di questo numero di Quasi, posso narrarvi di quando la Dama del Lago mi ha mostrato Excalibur, segnando così il mio destino.

Era, probabilmente, il 1987, forse il 1988, e mi trovavo a casa di un compagno di classe delle medie. Un appartamento labirintico e ombroso, nel centro della città, impestato dalle millemila sigarette fumate dai genitori (uno o tutti e due, non so più) a finestre rigorosamente chiuse. Un antro veramente inospitale, insomma, roba da vampiri di città ma tipo The Addiction di Abel Ferrara. Ad una delle estremità del dedalo si trovava la stanzetta del compagno di classe. Da come la ricordo poteva essere una cabina interna del Titanic, ma conteneva due artefatti che decisamente spiccavano.

Il primo era un poster di Patsy Kensit, una biondina che avrebbe di lì a poco manifestato una serialità compulsiva nello sposare musicisti, tra cui Jim Kerr e Liam Gallagher, lungo i tre decenni successivi. Era il 1987, ecco, mi aiuta Google, e a Sanremo alla biondina sul palco, mentre canta in playback, ma comunque con un filo di voce (non era il suo punto forte saper cantare), cala una spallina del miniabito leopardato a svelare una tetta (-ina, ma non è un problema – checché ne pensino le signore, siamo in tanti a non essere schiavi delle quarte obbligate) e quindi non poteva andare diversamente: le riviste da ggiovani avevano prontamente alzato le tirature con questi centerfold.

La seconda era una grossa custodia rigida, oggi ne saprei indovinare da subito il contenuto, dall’interno della quale, una volta aperta, faceva bella mostra di sé un Fender Jazz Bass, colore vintage sunburst con battipenna tortoise shell, di almeno una decade prima, se non di più. Era del padre, e passava tutto il suo tempo in quella custodia, da quanto si poteva capire (il basso, non il padre). Come si fa con le cose che probabilmente non si devono toccare (e ci stava, perché se era un 1965 oggi vale sui novemila euro e più), lo si toccò e pesava un botto, le corde erano enormi e l’idea che da quel coso potesse uscire della musica appariva lontana come una stella dall’altra parte del nucleo galattico.

Nondimeno, eccomi qui, con l’appiglio di uno strumento di buona qualità – e di formato jazz bass – regalatomi ai tempi del liceo dai miei genitori, parecchio tempo fa quindi, dimenticato per lunghi periodi di tempo come quel Fender Jazz, altre volte bistrattato, altre suonato male, con l’intenzione sbagliata, con troppe birre in corpo, con troppa fretta di accedere a tecniche non raggiungibili, specie seguendo percorsi poco sensati. Ma quale Dama del Lago… Potevo capire se fosse stato un poster di Carol Kaye, ma non era proprio così. Correlation is not causation e il titty-reveal viaggia su un binario totalmente avulso da quello del primo incontro con un oggetto che sarebbe diventato poi così importante.

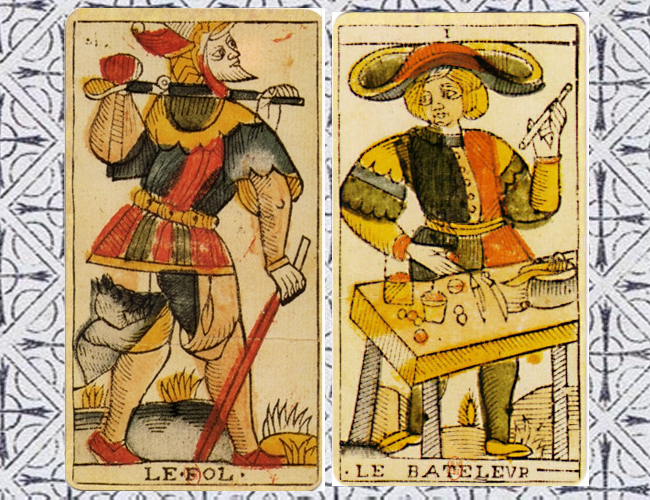

La patata bollente bassistica, come credo di avere già accennato in precedenza, me la rifilarono altri compagni di classe al liceo, quando gli mancava il bassista per fare la band. Ignaro della temperatura raccolsi il tubero, come già si sa e, molto poco consapevolmente, mi incamminai in questa peregrinazione slow senza meta e senza programma. Accade anche in altre occasioni del mio rapporto con il Dharma ma, tanto per rendere l’idea, sono questi aspetti di casualità mista a noncuranza a farmi sentire un corposo affratellamento con un Tyrone Slothrop che vaga nella Zona in costume da maiale. Non ho mai pianificato di ritrovarmi dove mi trovo – se mi guardo tra le scarpe non appare niente che ricordi un punto-nave su una rotta già tracciata e una conseguenza sostanziale di questo è che non sono esperto di niente se non di questo vagare. Che poi uno dice che se il Matto e il Mago sono vicini nel mazzo dei tarocchi una ragione ci sarà. C’è ma non è detto che sia sempre una buona ragione. Spoiler: il Matto è (anche) un vagabondo poco attento alla realtà circostante e il Mago (anche) un imbonitore con un banchetto che pare quello del gioco delle tre carte. Avrei dovuto concentrarmi meglio su qualcosa di preciso ma pazienza, dovrei avere ancora un po’ di tempo a disposizione per colmare qualcuna delle mie lacune.

Oggi che la necessità di vagare in contesti affollati alla ricerca di più affinità che divergenze per sentirsi meno sperduti si è decisamente affievolita, le patate bollenti, almeno musicalmente parlando, me le vado a scegliere da solo, indossando come minimo i guanti da forno. E negli ultimi tempi tre quattro patate sono state:

- Il jazz da bassista da salotto

- Rifare un corso intero di tecnica e di approccio allo studio

- Imparare a farmi il setup al basso in autonomia

- Funk, slap, tutto quello che ti fa avere un suono “tirato” e incisivo

Sulla prima patata un po’ di strada l’ho percorsa, non ho idea di come continui ma provo a non restare completamente fermo. Anche con la seconda me la sto cavando decentemente, pure se il sovraccarico lavorativo costante non aiuta. La terza è andata meglio del previsto – non ci avevo mai provato e invece ci sono ottime risorse online e il risultato mi piace abbestia. Ho finalmente un basso settato come volevo. La quarta è un capitolo aperto da poco, specie per quel che riguarda lo slap, per il quale non mi sentivo portato – ma era anche un discorso di setup del basso, vedi la patata precedente. Ma anche sul funk in generale dovrei tornare indietro e andarmi a studiare le parti di James Jamerson (il bassista Motown per eccellenza), Verdine White, Bootsy Collins, Rocco Prestia, invece di incaponirmi solo su Dean Town dei Vulfpeck. Per lo slap, beh, si tratta di ripartire da Larry Graham, probabilmente proprio l’inventore dello slap e da lì, salire. Per ora smanaccio afferrando qualche concetto e cercando di fare più note possibile nell’unità di tempo, bramosia stupida, ed è quindi tanto più opportuno che al bassista nessuno dedichi attenzioni in questo momento, perché non sono affatto pronto a riceverne.

Insomma, con questi frammenti a suo tempo non previsti, misticamente prefigurati sotto gli auspici della Patsy Kensit cartacea, puntello con dubbie prospettive la mia personale resistenza alle forze soverchianti del collasso di un sistema economico e sociale.

Oggi la musica è arrivata quasi tutta alla fine – ma non mi fermerei, e rincarerei la dose con quello che ha scritto una volta Greg Dulli: potete essere fighi quanto volete ma non lo sarete mai come The Gap Band con Early in the Morning. E, pensate un po’, quello in mezzo, in bella vista, è il fratello Wilson che suona il basso!

Provate pure a saltellare e dimenarvi nel vostro salotto mentre suonate – al limite i vicini dal palazzo di fronte piegheranno all’ingiù i lati della bocca.

Lunedì dovremo comunque svegliarci presto.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.