«Il padre in ottone voleva sapere dove era stato costruito e andò alla ricerca del Forno Orfano, in cui tutte le mamme e i papà sono cucinati dai bambini del mondo.»

È strano quando percepisci, leggendo un fumetto (ma il discorso vale anche con un romanzo o un film), che quella storia, pur parlandoti ed entrando in contatto con te, ha degli elementi che senti “estranei”, diversi e forse, in parte, lontani dalla tua esperienza. Non mi riferisco agli eventi in senso stretto che uno si trova a leggere (capita quasi sempre che siano LONTANI dalla propria quotidianità), ma alle atmosfere, ai piccoli dettagli, alle sensazioni che vengono evocate. Non ricordo perché e dove acquistai The Motherless Oven di Rob Davis, ma quando lo iniziai venni colpito profondamente da due cose. La prima che mi aveva fatto venire in mente, per affinità, un film visto anni prima e a cui non pensavo da tantissimo tempo: 30 Door Key di Jerzy Skolimowski, adattamento del romanzo Ferdydurke di Witold Gombrowicz, che della surrealità e della fantasia corrosiva traeva gli strumenti con cui descrivere il passaggio dalla gioventù immatura e utopistica a una maggiore età che, non necessariamente, significava il raggiungimento di intelligenza e acume. La seconda era la consapevolezza che stavo leggendo una storia che solo un autore britannico avrebbe potuto realizzare.

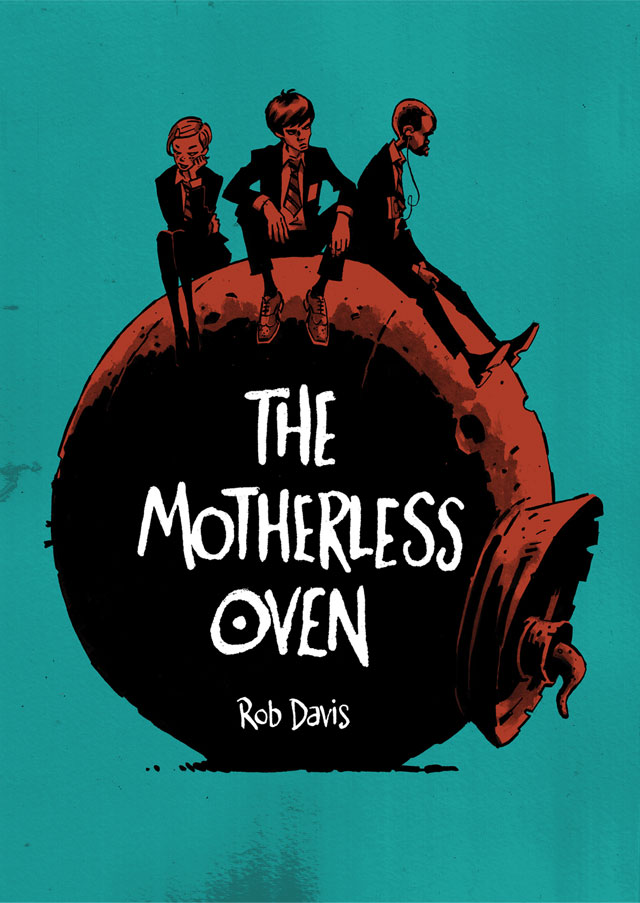

Il fumetto britannico è strano. È un “figlio minore” non dichiarato di quello americano, spesso all’ombra dei propri cugini di oltre oceano. A causa della lingua comune subisce una colonizzazione al contrario, è schiavo dei generi statunitensi e per moltissimi autori autoctoni, soprattutto se alle prime armi, la massima aspirazione è di pubblicare per una delle Big Two oppure, se si sentono più “indie”, per la Image Comics. Dopo una gloriosa tradizione di strisce pubblicate nei quotidiani, riviste per ragazzi, testate originali che negli anni Ottanta e Novanta si sarebbero potute definire “indipendenti” (anche se questa etichetta non era propriamente corretta), attualmente lo scenario delle pubblicazioni periodiche non è particolarmente esaltante: il settimanale “2000AD” (che ha appena raggiunto il numero 2200) e il mensile collegato “Judge Dredd Megazine”, in cui nonostante l’avvicendarsi di editori diversi, si continua a perseguire lo sfruttamento degli autori (almeno a sentire le vivaci opinioni di Pat Mills, uno dei suoi autori fondatori), la rivista per ragazzi “The Phoenix”, qualche edizione britannica dei fumetti di super-eroi americani, le pubblicazioni commerciali della Titan, che si è creata una propria nicchia nel mercato degli adattamenti di serie tv, film e videogiochi… e abbiamo praticamente esaurito le pubblicazioni da edicola. Se ci trasferiamo in libreria, le cose vanno un po’ meglio, ma non così tanto. C’è una situazione diversa rispetto a quella italiana, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, se non addirittura mondiale: alcuni editori di varia pubblicano sporadicamente qualche graphic novel, con l’eccezione di Jonathan Cape, l’unico a mantenere una certa continuità sia di uscite che di qualità, sono affiancati da diverse (ma non tante) case editrici medio-piccole: la maggior parte della loro produzione si colloca nella fascia dell’intrattenimento e del genere, dando quasi l’impressione di non avere ambizioni o desideri di raccontare qualcosa di particolare o realistico. All’interno di questo bacino è ancora più sorprendente l’opera di Rob Davis, che si sviluppa in tre libri: The Motherless Oven (, in modo imperfetto, lo si potrebbe tradurre come Il forno orfano), The Can Opener’s Daughter (cioè La figlia dell’apriscatole) e infine The Book of Fork (Il libro delle forchette).

Accennavo all’inizio alla peculiarità britannica della storia. Ci sono alcuni filoni narrativi che, ritengo, siano stati incarnati e sviluppati dagli autori britannici, al di là del medium in cui si sono espressi. Un sottogenere piuttosto diffuso è quello dell’horror collegato ad antiche credenze e religioni pagane, in cui i protagonisti si trovano loro malgrado impossibilitati ad allontanarsi dalla situazione in cui si trovano prigionieri (spesso un’isola): due elementi (uno legato al folklore, l’altro alla dimensione fisico-geografica) che incarnano e descrivono perfettamente la Gran Bretagna. Una tradizione incarnata da Arthur Machen e che in seguito (oltre ad attraversare l’oceano e a mescolarsi con l’orrore cosmico di H.P. Lovecraft) si sarebbe espressa, evoluta e allargata nel corso dei decenni in formati e opere diverse (anche come generi). Si possono trovare questi elementi comuni, per esempio, in creazioni come The Prisoner, The Wicker Man, Strangehaven, in un certo senso Life on Mars e, soprattutto, il recente The Third Day.

L’altro genere, altrettanto importante, è quello di ambiente scolastico, in cui le difficoltà degli studenti non si esprimono tanto in una semplicistica e paritaria contrapposizione tra i “normali” e i nerd/sfigati, come tanti film statunitensi ci hanno (di)mostrato. Nel cuore del genere “scolastico britannico” pulsa la distruzione psicologica dello studente da parte dell’insegnante o, ancora più efficacemente, della classe sociale superiore che vuole eliminare (o “formare”) il debole bambino o adolescente. La dolorosa realtà di questo sistema la si è vista in azione la scorsa estate, quando l’algoritmo che avrebbe dovuto valutare l’andamento generale di tutti gli studenti del Regno, dato che gli esami erano saltati a causa della pandemia, ha palesemente fallito, creando profonde e irrecuperabili differenze, soprattutto nelle fasce meno agiate, che si sono trovate bloccate la strada verso l’università a causa di un voto arbitrario. Anche in questo caso, come per l’horror appena citato, gli esempi illustri sono tanti: Arancia meccanica, Il signore delle mosche, Se…, parte di The Wall e così via… se c’è una scuola in una storia britannica, l’umiliazione non è mai lontana.

Siamo quindi di fronte a un fumetto di ambientazione scolastica? Non proprio. Questa lunga storia ci conduce in territori apparentemente familiari, utilizzando in maniera apparentemente canonica dei generi strutturati e facendoci conoscere dei personaggi apparentemente codificati… ma tutto questo si rivela un inganno perché Rob Davis ci ha fatto iniziare un viaggio verso una “terra incognita” la cui destinazione non è quella che ci eravamo aspettati all’inizio.

Scarper Lee è un giovane (a un certo punto definito un realista che «accetta passivamente la realtà percepita») che deve morire entro tre settimane, non perché abbia una malattia incurabile, ma perché nel suo mondo piovono coltelli quando l’orologio batte il «coltello in punto» («knife o’clock»), i genitori sono degli amorevoli elettrodomestici creati dai bambini, e i ragazzi sono in grado di calcolare, all’interno di una specifica materia scolastica, quale sarà il giorno della propria morte.

In questo mondo bizzarro irrompe Vera Pike, una ragazza (a un certo punto definita un’idealista che «in modo impulsivo mette in discussione la realtà percepita») che impone la sua amicizia a Scarper e che cerca di coinvolgerlo nelle sue imprese non convenzionali. A questa coppia si unisce Castro Smith, uno studente (a un certo punto definito un teorico che, in modo contemplativo, «percepisce la realtà in modo diverso») conosciuto nell’Unità dei Sordi, la classe per i ragazzi che richiedono attenzioni particolari, e i tre andranno alla ricerca del padre del protagonista (una barca) quando, senza preavviso, scappa di casa. La storia, che fino a quel momento era sembrata un “normale” racconto adolescenziale, in cui ogni elemento surreale è il contraltare di qualcosa a noi familiare, diventa (ancora una volta, solo apparentemente) un viaggio “on the road” alla ricerca del genitore scomparso mentre incombe la minaccia dell’imminente morte di Scarper.

I tre attraversano territori pericolosi e, nella migliore tradizione picaresca (non a caso Davis ha realizzato un adattamento del Don Chisciotte), incontrano personaggi bizzarri, sono inseguiti da una anziana poliziotta in una macchina lentissima e cercano inutilmente di raggiungere i loro due obiettivi.

Con il secondo libro si inizia a intuire che il lavoro accurato di Davis non si articola solo nella creazione di un mondo personale, con regole proprie, distante da quello che conosciamo noi, ma anche nella struttura. Se The Motherless Oven ha al suo centro Scarper e riprende gli elementi tipici sia della storia di ambientazione scolastica sia del viaggio on the road, The Can Opener’s Daughter ha come protagonista debordante Vera Pike: la prima parte è un lungo monologo con cui racconta il suo passato e come ha fatto ad arrivare alla scuola dei due ragazzi. Viene accentuato e approfondito l’aspetto ribelle della ragazza, soprattutto in contrapposizione con la società in cui è inserita e con il conformismo dilagante e imperante. A questo si aggiunge in maniera ancora più netta il carattere volitivo, sia in positivo (Vera) che in negativo (la madre, le insegnanti e le poliziotte), dei personaggi femminili rispetto a quelli maschili, che sembrano subire le situazioni in cui vivono (Scarper Lee e, in generale, le figure paterne). Sono loro che comprendono con chiarezza quello che accade attorno a loro e sono coscienti degli obiettivi che si sono date. Non si tratta di una questione di intelligenza (Castro Smith, nonostante la sua disabilità, è un genio), quanto della volontà di sopportare, affrontare e risolvere i problemi che le circondano.

A metà libro, la storia si ricollega con la fine del volume precedente e la ricerca di Scarper riprende. Il ritmo della prima parte, solo apparentemente tranquillo, perché in realtà carico di tensione e denso di informazioni, ritorna frenetico perché il tempo si sta letteralmente esaurendo per il loro amico. Le situazioni surreali che si succedono in modo sincopato non sono però dei meri episodi per intrattenere il lettore, ma sono funzionali a una conoscenza più approfondita di questa realtà. Non ci troviamo di fronte a una follia fine a se stessa come, per esempio, l’irresistibile Hewligan’s Haircut della coppia Peter Milligan e Jamie Hewlett, in cui l’illogicità sembra essere l’unica norma attraverso cui si esprimono le azioni. Sebbene ogni cosa sembri senza senso, le regole che sottendono tutto hanno un radicamento nella realtà. Quello che poteva essere un punto debole della storia è, in realtà, la sua forza: la creazione di un mondo che non si esprime solamente attraverso la sua diversità rispetto al nostro quotidiano ma soprattutto nel fatto di avere meccanismi logici e rigorosi, reinventati rispetto a quelli che noi conosciamo. Il “mistero” è sollevato solo parzialmente e, in modo analogo al volume precedente, questo secondo libro si conclude con un inevitabile cliffhanger altamente drammatico.

Per l’ultimo capitolo, The Book of Forks, la storia viene vista attraverso gli occhi e il punto di vista di Castro e abbiamo un ennesimo cambio di rotta e un aumento dei fili narrativi: l’esplorazione di Castro dell’ambiente in cui si ritrova (denominato “centrale elettrica”, ma in realtà quasi una prigione); la ricerca di Vera e Scarper per localizzare Castro; gli estratti del “Libro delle Forchette” che Castro sta scrivendo per descrivere e spiegare la logica del mondo in cui vivono. Il gioco narrativo diventa sempre più sofisticato e mira decisamente alto. L’ambizione è quella di (ri)costruire una società che possa rivaleggiare con altri esempi, come 1984 di George Orwell o Il mondo nuovo di Aldous Huxley. C’è lo stesso desiderio di rappresentare il nostro presente, trasfigurato e mascherato con la maschera dei generi che si mescolano e si rincorrono in quasi cinquecento pagine. C’è un furore che in quest’ultima sezione sembra apparentemente più contenuto, perché non c’è il dinamismo delle situazioni e la creatività dei personaggi bizzarri presenti nei due libri precedenti, ma semplicemente perché la rabbia si è “raffreddata” e si è focalizzata, in modo chirurgico, nella dissezione di come si è arrivati a quel mondo, di come il sentimento di umanità si sia perso ma che, in modo imprevisto, si stia nuovamente ricreando. È una sensazione di compassione quella che ci rimane, alla conclusione della lettura. C’è una speranza legata alla carta, alla nostra amata carta e ai libri, che possono ridiventare un’arma di conoscenza. Perché nonostante l’ironia, la ribellione, la satira, lo sguardo impietoso verso la società, non c’è un atteggiamento disilluso e, in modo facile e scontato, pessimista. C’è la volontà di guardare ai possibili semi di una rinascita, magari imperfetta, magari anche lunga nei tempi: è questo atteggiamento che rende ancora più importante e necessario il libro di Rob Davis.

Si dice che il mercato italiano del fumetto sia attento alle varie tendenze, ai nuovi autori e ai libri importanti. Lo ha dimostrato molto bene negli ultimi vent’anni, esplorando e proponendo opere italiane e, soprattutto, straniere, provenienti da molti angoli del mondo. Certo, non è possibile pubblicare tutto, sebbene ci siano stati momenti in cui si poteva avere questa impressione, e bisogna sempre tenere in considerazione che una casa editrice deve, come minimo, sopravvivere e non si può lanciare in imprese e proposte eccessivamente donchisciottesche… però ci sono storie, libri che quando li leggi capisci, fin dalle prime pagine, che non sono lì semplicemente per intrattenerti per un’oretta. Sono destinati a rimanere, a crescere dentro di te, a ritornare nei tuoi pensieri, per farti ragionare, per mettere in discussione magari quelle che sono le tue convinzioni. La trilogia di The Motherless Oven fa orgogliosamente parte di questa schiera e non riempire quel vuoto, magari facendo un volume che raccolga tutto (in fin dei conti, è una storia unica), sarebbe una grave mancanza che ci lascerebbe, noi pubblico, orfani non di un forno ma di un’opera importante.

Ha accumulato diversi sostantivi a cui può aggiungere il prefisso “ex” (fanzinaro, correttore di bozze, redattore, editore, letterista-impaginatore sotto pseudonimo, articolista…), mentre continua ancora, sporadicamente e per passione, a tradurre libri a fumetti.