Articolo del 2010, originariamente uscito su “Lo Straniero” e poi su “Minima et Moralia”.

Preludio

Italo Calvino definirebbe Città di vetro un’opera molteplice, da guardare «come enciclopedia, come metodo di conoscenza, e soprattutto come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo». Carlo Emilio Gadda, con maggiore semplicità ed efficacia, userebbe la parola gnommero, «che alla romana vuol dire gomitolo».

Enigma

Città di vetro è molte cose: un ottimo romanzo, scritto da Paul Auster; un fumetto, altrettanto buono, di Paul Auster, David Mazzucchelli e Paul Karasik; una tra le più accurate analisi sul tema del doppio, dai tempi del Simposio di Platone.

Il protagonista è Daniel Quinn, il cui cognome fa rima, non a caso, con twin, gemello. Egli è un poeta, saggista e drammaturgo che ha perso moglie, figlio e vena artistica in un incidente di cui non ci viene detto nulla. Ora, per vivere scrive gialli con lo pseudonimo William Wilson, Un altro nome programmatico, perché proviene dall’omonimo racconto scritto nel 1839 da Edgar Allan Poe, il padre riconosciuto della letteratura poliziesca.

Il racconto di Poe inizia così: «Per ora, mi chiamerò Wlliam Wilson. La pagina onesta che mi sta di fronte non verrà bruttata dal mio vero nome. Già troppo è stato oggetto di spregio, di ripugnanza, troppo è stato detestato dal mio sangue». Un altro pseudonimo, insomma, utilizzato come io narrante per quello che probabilmente è l’apice della narrativa breve sul tema del döppelganger.

Il protagonista del ciclo di romanzi di Quinn/Wilson è l’investigatore privato Max Work (quasi a dire: «è solo lavoro, baby, scrivo romanzacci per mere esigenze alimentari»).

A tarda sera, una telefonata sorprende Quinn, intento a leggere il Milione di Marco Polo (un evidente viatico alle città invisibili). Qualcuno sta cercando urgentemente l’investigatore Paul Auster. È un caso di vita o di morte…

Daniel Quinn, reso spavaldo dalla presenza letteraria di Max Work, decide di fingersi Auster e di prendere in carico il caso.

Peter Stillman è in pericolo. Egli è un ragazzo selvaggio, un Kasper Hauser, che è stato imprigionato dal padre, Peter Stillman a sua volta, per un terribile esperimento sulla scoperta del linguaggio originario degli uomini. La costruzione del ragazzo selvaggio si muove seguendo un processo ormai canonizzato: si prende un ragazzo e lo si allontana da tutti quelli che potrebbero fornirgli preconcetti linguistici, per esempio le parole; lo si lascia chiuso in una cantina per vedere che lemmi si inventa per comunicare con il nessuno che si limita a donargli cibo e occasionali scariche di botte; il ragazzo selvaggio, una volta liberato, diviene un caso da studi clinici e un’occasione, meravigliosa e terribile, per narrazioni letterarie e cinematografiche.

Peter Stillman (il padre) è di nuovo libero e Peter Stillman (il figlio), supportato dalla moglie e dalla logopedista, teme per la propria incolumità. In fondo Kasper Hauser, il più noto tra i ragazzi selvaggi, fu accoltellato nel parco proprio quando decise di iniziare a raccontare ricordi della propria infanzia.

Da qui si dipana una cascata di doppi, identità simulate e menzogne che si incrociano, si biforcano, si sovrappongono e si scambiano. Se si tenta di mappare su carta la fitta rete di relazioni di doppiezza tra gli attori del romanzo, si ottiene un grafo con un grado di complessità elevatissimo. Uno gnommero, insomma.

Il grande maestro del döppelganger, Jorge Luis Borges, in quello che ebbe modo di definire il più importante tra i suoi libri, L’antologia della letteratura fantastica curata insieme a Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo, raccolse un racconto brevissimo di Olaf Stapledon che dice:

«In un cosmo inconcepilmente complesso ogni volta che una creatura si trovava di fronte a diverse alternative non ne sceglieva una, ma tutte, creando in questo mondo molte storie universali del cosmo. Poiché in quel mondo c’erano molte creature e ognuna di esse si trovava continuamente davanti a molte alternative, le combinazioni di quei processi erano innumerabili e ad ogni istante quell’universo si ramificava infinitamente in altri universi, e questi, a loro volta in altri».

Città di vetro è proprio così, un giardino dei sentieri che si biforcano in cui si ha la sensazione che il narratore, con perizia da maestro di scacchi, sia in grado di sviluppare l’albero combinatorio infinito reso possibile da ogni movimento sulla scacchiera e che giochi la mossa più vantaggiosa ai fini della narrazione: ogni volta che si trova di fronte a un doppio, a un bivio, è consapevole dell’infinito reticolo di storie universali possibili, ma la storia lo costringe a una scelta.

E, nonostante la volontà sottesa dalla scelta, alla fine tutti gli attori della narrazione sono prigionieri del caso (cito la riduzione del testo di Paul Auster fatta da Paul Karasik): «il problema non è se la storia si sarebbe potuta svolgere in modo diverso. Il problema è la storia in sé e se abbia senso o meno non spetta alla storia dirlo».

E il caso è il peggior nemico della letteratura poliziesca. Ce lo ha spiegato Friedrich Dürrenmat, il più grande filosofo prestato alla narrativa poliziesca (o il più grande giallista prestato alla filosofia, a seconda di quale doppio il caso e la necessità ci inducano a seguire): il senso profondo de La promessa, requiem per il romanzo giallo, pienamente rintracciabile in Città di vetro, è che l’indagine poliziesca, fatta di raccolta di indizi e di catene di deduzioni che non possono che serrare una morsa attorno al colpevole, è una macchina menzognera e destinata a fallire.

Indagine

Città di vetro è il doppio di un precedente letterario illustrissimo: Don Chisciotte di Cervantes. Non solo Daniel Quinn ha le stesse iniziali di Don Quijote, ma rimane prigioniero delle finzioni subletterarie che lo assillano, insegue un amore impossibile, trascrive le proprie memorie lasciando che un narratore le renda pubbliche perché tutti vengano messi in guardia.

Non sono coincidenze. A sottolineare la relazione tra il Don Chisciotte e Città di vetro è lo stesso Paul Auster, quello vero, quando compare nel romanzo divenendo il doppio fittizio di se stesso e spiega che sta riscrivendo, come il Pierre Menard di Borges, il romanzo picaresco di Cervantes. Non lascia margini di ambiguità.

Ed è strano parlare di assenza di ambiguità in un romanzo che ha come temi centrali il doppio e l’inconsistenza della lingua.

Peter Stillman padre attraversa la città labirintica tracciando messaggi che sottolineano l’inadeguatezza del linguaggio. Interrogato da Daniel Quinn, che finge di essere Paul Auster che finge di essere Daniel Quinn, Henry Dark/Humpty Dumpty e Peter Stillman, spiega che il linguaggio è inadeguato a esprimere il mondo. Lo dimostra usando le parole più semplici, quelle che significano un oggetto: la parola ombrello non indica solo l’oggetto composto da uno stelo, una raggiera di stanghette di metallo e un pezzo di tessuto teso tra le stanghette, ma anche la funzione di quell’oggetto, cioè riparare dalla pioggia. Ma, allora, quando un ombrello si rompe e non è più adeguato al suo scopo, perché continuiamo a chiamarlo ombrello?

Soluzione

«Quando io uso una parola», disse Humpty Dumpty in tono d’alterigia, «essa significa ciò che appunto voglio che significhi: né più né meno».

(Attraverso lo specchio, Lewis Carroll)

«Si tratta di sapere», disse Alice, «se voi potete dare alle parole tanti diversi significati».

«Si tratta di sapere», disse Humpty Dumpty, «chi ha da essere il padrone… Questo è tutto».

Città di vetro è complesso e molteplice. Quasi frattale, è un gioco di scatole cinesi in cui, ogni volta che si toglie un coperchio, il grado di complessità non tende a diminuire.

Tradurre un gioco così intricato, espresso in un linguaggio tanto fallace da non essere nemmeno in grado di esprimere un ombrello rotto, in un’altra lingua – quella del fumetto – richiedeva probabilmente un po’ di sana incoscienza.

Art Spiegelman spiega, nell’introduzione all’edizione del 2004 di City of glass (tradotta nel volume edito da Coconino nel 2005), che, per far sì che il suo Maus, uscito nel 1986, smettesse di essere affiancato sugli scaffali delle librerie statunitensi ai manuali dei giochi di ruolo, egli è divenuto il principale fautore delle trasposizioni a fumetti di grandi romanzi.

Dopo aver chiesto a Paul Auster l’autorizzazione per adattare un suo romanzo, Spiegelman e Bob Callahan, che stavano progettando la collana di classici illustrati Neon Lit, contattarono David Mazzucchelli, uno dei talenti più anomali del fumetto statunitense, perché traducesse l’opera in una graphic novel. Mazzucchelli aveva esordito negli anni 80 realizzando alcuni importanti cicli di storie di supereroi in costume su sceneggiature di Frank Miller, l’autore di Batman: Dark Knight Returns, che – qualche anno dopo – avrebbe scritto e disegnato Sin City. All’apice del successo, David Mazzucchelli aveva deciso di abbandonare il redditizio mondo del fumetto commerciale per dedicarsi a sperimentazioni grafiche e narrative sull’autoproduzione “Rubber Blanket”.

Dice Spiegelman: «dopo numerosi tentativi, David iniziò a demoralizzarsi: era in grado di raccontare la “storia” del romanzo di Paul, ma non riusciva proprio a individuare i ritmi interni e i veri misteri che la rendevano degna di essere raccontata. Forse era impossibile».

Fu in quel momento che Spiegelman chiese aiuto a Paul Karasik, che era stato suo allievo alla School of Visual Arts di New York.

Per cogliere il senso dell’operazione di Karasik, ci viene in aiuto una scena di Smoke, un film di Paul Auster e Wayne Wang, uscito nel 1995, un anno dopo la prima edizione della versione a fumetti di Città di vetro, che mi sembra spieghi il senso sottile del fumetto.

Paul (William Hurt) è uno scrittore in crisi che ha perso la moglie, Auggie (Harvey Keitel) è il tabaccaio del quartiere. A casa di Auggie, i due stanno mangiando cibo cinese preso a un take away. Paul ha appena scoperto che il tabaccaio ha l’hobby della fotografia, anzi che considera la fotografia il suo vero lavoro e la tabaccheria che gestisce solo il mezzo per mantenersi.

Sul tavolo ci sono 14 album, sulla costa di ognuno un’etichetta con sopra scritto un anno: dal 1977 al 1990. Paul prende uno degli album e lo apre. Sulla doppia pagina ci sono 6 fotografie identiche: è l’incrocio visibile dalla porta della tabaccheria di Auggie alle otto del mattino. Accanto a ciascuna fotografia c’è un’etichetta con la data.

Auggie, nascondendo a stento il proprio orgoglio, spiega il suo progetto: fotografare lo stesso punto del mondo tutte le mattine. Paul cerca di essere educato, dice che l’idea è straordinaria e inizia a sfogliare rapidamente le pagine.

«Non capirai mai se non rallenti, mio caro».

«Che vuoi dire?»

«Che vai troppo in fretta. Quasi non le guardi, le fotografie».

«Ma se sono tutte uguali?»

«Sono tutte uguali, ma ognuna è diversa da tutte le altre. Ci sono le mattine luminose e quelle buie. C’è la luce dell’estate e quella dell’autunno. Ci sono i lunedì e le domeniche. Ci sono persone in cappotto e stivali e persone in maglietta e pantaloncini. Qualche volta le stesse persone e altre volte persone diverse. E qualche volta le persone diverse diventano le stesse persone e le stesse persone scompaiono. La terra ruota attorno al sole e, tutti i giorni, la luce del sole colpisce la terra da angoli diversi».

Paul rallenta. Respira. Inizia a sfogliare lentamente l’album. Si concentra su ciascuna foto. Sui particolari e sui volti. Passa un tempo lunghissimo.

«Gesù, guarda, è Ellen!»

Primissimo piano del volto di Paul che scopre in una foto la moglie morta.

«Sì, è lei. Compare in parecchie foto di quell’anno. Credo che stesse andando al lavoro».

Paul, quasi in lacrime: «È Ellen, guardala, guarda il mio dolce amore».

Dissolvenza

«I fumetti ti spezzeranno il cuore» diceva Jack Kirby e il claim di Smoke era «Le cose più preziose sono più leggere del fumo».

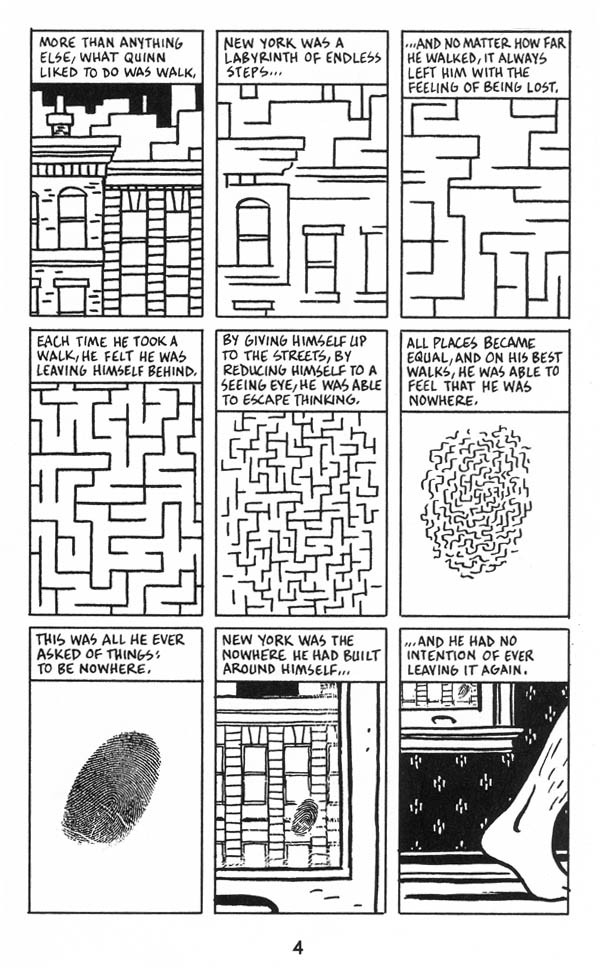

Una gabbia, resa immodificabile dal progetto di Auggie e dalle dimensioni delle foto, caratterizza ciascuna delle pagine dell’album. Allo stesso modo, le pagine di Città di vetro hanno una struttura rigida: tre strisce per pagina e tre vignette per striscia. Ogni pagina è un’unità narrativa che funziona come un paragrafo ed è densissima di richiami iconici, anche alla gabbia 3×3 della pagina, nascosta ovunque nell’intero volume.

La trasposizione di opere letterarie in fumetti è una ferita viva nelle carni del comic book statunitense. Fin dagli anni Trenta, una lunga tradizione di classics illustrated ha dato luogo a una rigogliosa galleria di nefandezze: idee a basso costo (tipicamente di pubblico dominio) per facili adattamenti, nella speranza degli editori di migliorare la cattiva reputazione del fumetto (conquistata sul campo) agli occhi di genitori e insegnanti.

Paul Karasik analizza minuziosamente i lavori di Harvey Kurtzman, uno tra i massimi maestri del comic book, e ne trae direttive per operare il suo adattamento. Kurtzman, negli anni Cinquanta, ha modificato radicalmente le tecniche della composizione narrativa e ritmica del fumetto americano. È stato, tra l’altro, l’ideatore di “Mad”, rivista umoristica che pubblicava parodie di fumetti, serie televisive, romanzi, film e fenomeni sociali. Dagli adattamenti parodistici di Kurtzman, Karasik trae un’importante lezione: l’adattamento fumettistico non deve tradire struttura e ritmi della sorgente.

L’operazione allora non può che avvenire seguendo due linee di sviluppo: da un lato, Karasik, ottimamente supportato dagli equilibri della messa in pagina di Mazzucchelli, rilegge e visualizza le metafore di cui Paul Auster fa largo uso, rimuovendo ogni ridondanza verbale; dall’altro, le scene del romanzo vengono tradotte mantenendo un peso omogeneo, in termini di numero di pagine e tempo di lettura, all’interno dell’intero racconto.

Chiave morale

Daniel Quinn e Paul Auster sono seduti in soggiorno e chiacchierano, mangiando una frittata. Auster parla agitando la bottiglia di birra che ha in mano. La solleva e noi seguiamo il suo movimento e poi andiamo oltre. Vediamo la finestra, il parco, la staccionata e le auto parcheggiate. Usciamo, planando lungo il palazzo, per avvicinarci al marciapiede dove giace uno yoyo che sarà presto raccolto dalla mano mano di un bambino.

Mentre voliamo fuori della finestra inseguendo uno sguardo forzato, Paul parlando di Don Chisciotte dice: «La storia deve essere scritta da un testimone. Eppure Cid Hamete Benegeli, il supposto autore non compare mai. E allora chi è? Ovviamente il vero testimone e Sancho Panza, analfabeta ma col gusto della parola. È stato lui a dettare la storia al barbiere e al curato, gli amici di Don Chisciotte. Loro hanno fatto tradurre il manoscritto in arabo. Cervantes ha trovato la traduzione e l’ha ritradotto in spagnolo. […] Ma secondo me Don Chisciotte non era pazzo. Faceva solo finta. Fu lui a organizzare quella collaborazione a tre e a far tradurre il manoscritto».

È impossibile non rilevare un inquietante gioco di similitudini e doppiezze in questo complesso lavoro di collaborazioni e traduzioni.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).