di Michele Ginevra

Continua da QUI (1) e da QUI (2).

Zombie formato famiglia

Ho citato più volte il giallo. Negli ultimi anni sono altri i generi preferiti dal pubblico. E sono naturalmente le serie televisive a segnalarceli. Tra tutti, si è messo in evidenza quello degli zombie, genere che per decenni è stato di nicchia, in passato protagonista di horror spaventosi divenuti seminali grazie alla regia di George Romero. Nei fumetti gli zombie erano la variante da giocare in alternanza con gli altri classici horror. E la relativa produzione rimaneva roba da nerd. Solo che la disponibilità di nuovi effetti speciali ha permesso anche la produzione di film dove i morti viventi potevano sembrare davvero veri. E questa condizione di apparente cinema-verità apriva la strada a dinamiche relazionali e narrative che potevano andare ben al di là della guerra contro i mostri, sviluppando e rinnovando le intuizioni di Romero, ormai vintage.

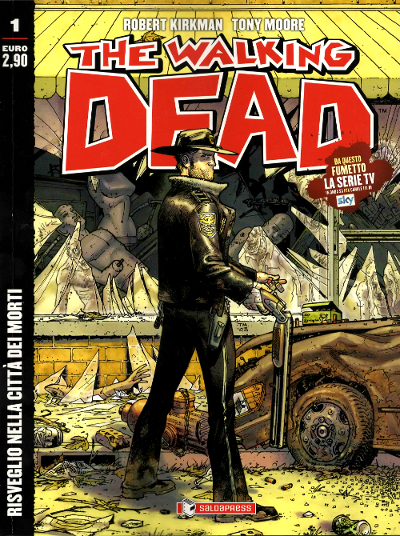

28 giorni dopo (2002) di Danny Boyle, il remake di L’alba dei morti viventi (2004) firmato da Zack Snyder, da vedere completo di tutti i documentari collegati, il comico L’alba dei morti dementi (2004) di Edgar Wright e il grottesco ma comunque impressionante World War Z (2013) diretto da Marc Forster, sono tutti film di successo che hanno sdoganato il genere per il grande pubblico. In questo clima di rilancio del mito degli zombie, inizia ad uscire nell’ottobre del 2003, per la sempre innovativa etichetta Image, The walking dead, serie creata da un giovane Robert Kirkman e inizialmente disegnata dall’inconsapevole Tony Moore. In Italia la serie arriva direttamente nella versione in volumi due anni dopo, grazie alla lungimiranza di Saldapress ed è stata successivamente proposta in più edizioni, persino nel formato bonelli rivolto alle edicole. Il successo è internazionale e l’Italia non fa eccezione, consentendo al piccolo editore emiliano di raggiungere una meritata posizione di medio rilievo. Ma quello che contribuisce a fare la differenza è la decisione da parte di AMC Studios di trarne una serie televisiva. E sapete tutti com’è andata. Dieci stagioni, uno spin off in corso e altri due in produzione, web series, fan movie, per non parlare di giochi, gadget e action figures. Per diversi anni le puntate di apertura stagione di TWD hanno battuto ogni record di fruizione televisiva, contendendone il primato a Games of Thrones. Lo show televisivo è così diventato trasversale, davvero “per tutti”, o quasi. I personaggi sono entrati nel pantheon di decine di milioni di telespettatori. Pose e relativo lessico sono diventati patrimonio comune e virale. Gli zombie valgono come il western del passato e sono diventati popolari.

Quali sono le ragioni di un tale successo? Perché fanno paura, sono ricostruiti in modo iperrealistico e Daryl è bello e dannato e Michonne il sex symbol che hai sempre desiderato? Forse per saperlo bisogna risalire al testo originario, contenuto nei fumetti scritti da Kirkman e in particolare quelli disegnati da Charlie Adlard e Cliff Rathburn (come ho detto, Tony Moore non aveva capito un tubo, salvo poi pretendere giustamente i diritti come coautore) dove troviamo gli zombie a fare da tragico sfondo alla disintegrazione della società contemporanea, della famiglia e del sogno americano (ma occidentale, a questo punto). Quel che rimane sono gruppi di sopravvissuti che paradossalmente si ritrovano come novelli coloni contemporanei a rivivere, nei loro obbligati spostamenti, il mito della frontiera. Può essere un carcere recuperato, oppure una città utopistica sopravvissuta e conquistata. Il nuovo vero nemico è però costituito da comunità concorrenti che, invece di collaborare per ricostruire, scelgono di dominare e sfruttare chi è rimasto, con modalità oppressive e crudeli.

Da questo punto di vista l’inventiva di Kirkman è straordinaria. Il percorso dei sopravvissuti capitanati da Rick Grimes, Andrea, Michonne e dagli altri neoeroi (comunque più che mortali) è illuminante. La sfida del dopo catastrofe è la ricostruzione di una nuova società, che possa reggersi su valori civili, nonostante la penuria di beni, tecnologie e saperi. Si procede per livelli. I primi spazi sono emergenziali. Successivamente diventano strutturati e tali da consentire la ripresa di attività artigianali e agricole. Una volta raggiunta una relativa stabilità, con una parziale riattivazione di alcuni ruoli cruciali per autodefinirsi civiltà, quali sono i dottori e gli insegnanti, arriva lo scontro con il gruppo più devastante e orribile, i Sussuratori. Si tratta di ex-persone che hanno scelto di regredire a una condizione più che primitiva, mischiandosi alle orde di zombie e assumendone le fattezze. La serie arriva a un drammatico bivio, risolto il quale si arriva a un finale tutt’altro che tranquillizzante. Mentre Rick e i suoi lottavano per la vita, altrove si era ricostituito un vero e proprio stato, moderno e in grado di difendersi, che si dà come nome Commonwealth. Il prezzo? La ricostruzione di veri e propri livelli sociali fondati sulle competenze e sui ruoli di potere posseduti prima della catastrofe. Il contatto con questa nuova società non può che tradursi nell’ennesimo conflitto, che si risolve con l’integrazione tra le due comunità, naturalmente a prezzo di nuove morti eclatanti e dolorose.

A questo punto, dopo 16 anni di soap opera zombie, Kirkman sceglie di darci un taglio e chiudere la serie, non senza lasciare come eredità ideologica un finale tutto sommato aperto. Il figlio di Rick uccide uno zombie (che ormai sono quasi completamente debellati) e subisce un processo essendo il “vagante” divenuto un bene di proprietà privata. Il conflitto quindi non si risolve e continua. All’interno dell’umanità.

La funzione Frank Miller

Non è finita. Occorre parlare dei disegni. Il critico e giornalista Francesco Boille coglie pienamente nel segno quando recensisce uno dei volumi della serie su “Internazionale”, accusando Adlard e Rathburn di aver ripreso a piene mani gli stilemi grafici di Frank Miller. La recensione dell’amico Boille (abbiamo pranzato e bevuto delle birre assieme e quindi è un amico) è durissima, dato che ritiene la serie non originale e non in grado di aggiungere nulla al già detto e scritto. Insomma, il contrario di quello che ho appena scritto qua sopra (chi volesse/potesse trova il post qui). Avremo ovviamente occasione di litigarci non appena ci rivedremo di persona (in compagnia di cibo e bevande, si intende), ma mi interessa sottolineare proprio l’aspetto grafico della serie.

Quello che per Boille è un torto diventa invece un merito nell’economia di questo discorso. La svolta della serie, che pone le basi per il suo successo fumettistico sta proprio nelle qualità dei disegnatori che sostituiscono Tony Moore e traducono la sceneggiatura di Kirkman in tavole e disegni di forte impatto. Abbiamo presentato nelle scorse settimane presso il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” lo studio della neodottoressa Carlotta Vacchelli intitolato La funzione Pazienza e discusso come tesi di dottorato presso l’Università dell’Indiana (sì, proprio negli USA!), dove la studiosa analizza l’influenza di Andrea Pazienza nel fumetto italiano (e non solo) individuando funzioni grafiche e linguistiche riprese successivamente. Che io sappia è la prima volta che viene eseguito uno studio del genere, di natura certamente comparativa, ma che ha il merito di andare al di là delle opinioni, anche quando autorevoli. Quanto accaduto con Pazienza lo possiamo ritrovare in tantissime altre situazioni. Come del resto è accaduto in The Walking Dead, dove pose, segni, e dunque funzioni grafiche vengono riprese dai fumetti di Frank Miller, e in particolare da Ronin, Daredevil e Sin City. Ma non è furto con destrezza. È una rielaborazione pienamente consapevole e dichiarata. Come dimostra l’inserimento del personaggio di Michonne, la guerriera più tosta della serie, novella Elektra, con tanto di katana in dotazione, che nella parte finale riprende pure il suo ruolo professionale di avvocato di livello…

E poi… E poi non avevamo constatato che il popolare trasferisce in modo comprensibile a tutti ciò che nasce inizialmente per un pubblico con maggiori competenze? Eh sì… La lettura del Ritorno del Cavaliere Oscuro non è proprio per tutti, se non ne vuoi sapere di supereroi. Elektra Assassin e Sin City sono violenti e adulti, non per tutti. Lo sono anche gli zombie, che però, pur essendo horror, sono diventati popolari. L’innovativa lezione stilistica milleriana, nelle matite e nelle chine di Adlard e Rathburn diventa l’efficace codice di comunicazione di una serie che parla di eroi e di esseri umani, di tragedie e di speranze, di avventura e di politica, in modo duro ma comprensibile. I riferimenti li abbiamo già tutti, grazie alla fruizione ultradecennale dell’immaginario americano. Non solo: questo modello di riferimento è adattabile anche alle altre società e geografie, come dimostra lo spin off Fear the walking dead. Una versione italiana, per dire, è tutt’altro che impensabile. Dunque possiamo entrare nella serie, una volta vinta la ritrosia iniziale verso l’idea di cadaveri putrefatti che camminano, sia in quella fumettistica che in quella televisiva, e confrontarci con ciò che racconta davvero: tragedie personali, amori, famiglie, società, guerre e utopie in una continua tensione tra giusto e sbagliato, morale e immorale, soprattutto quando le distinzioni si smarriscono nelle inevitabili violenze. Di fronte a tutto questo alcuni personaggi pagano il prezzo più alto, morendo e impressionando il lettore, al contrario degli eroi immortali del Novecento. Ma altri rimangono vivi, con nuovi pesi sulle loro coscienze, facendo riflettere ancora di più.

Il fenomeno The Walking Dead va quindi considerato nel suo insieme e valutato a seconda dei livelli con cui si propone, spettacolare e semplificato nella versione schermo, molto più drammatico e approfondito in quella a fumetti.

Ma in Italia non si riesce a trarne le conseguenze

Il successo dei contenuti della serie a fumetti The Walking Dead pone urgenti interrogativi agli editori e autori italiani rispetto ai limiti di quello che si può e non si può raccontare. In TWD accadono situazioni pesantissime, al limite dell’accettabile e forse oltre, ma pienamente giustificate dallo sviluppo della trama e dalla evoluzione/involuzione dei personaggi, traendo davvero le conseguenze che la domanda «cosa succederebbe se?» pone. Il fumetto italiano rimasto nelle edicole ed erede di quello popolare, resta invece prigioniero di un’autocensura anacronistica, che può avere senso per i personaggi tradizionali, seguiti ormai da anni dallo stesso pubblico fedele e abitudinario, ma non per le serie nuove, davvero in difficoltà nel rapportarsi con la complessità del presente. A questo proposito sono interessanti le spallate che ha provato a dare Roberto Recchioni con la miniserie “Orfani” e con “Dylan Dog” di cui è curatore. Ma forse il clamore suscitato per i motivi di cui sopra è stato controproducente, avendo creato aspettative. Comunque sia, ecco perché i manga e gli anime, decisamente più in sintonia con la modernità, rimangono così diffusi tra i ragazzi più giovani, capaci di padroneggiarne la lettura e il senso, passando con disinvoltura tra le piattaforme, le consolle, le clip, i meme, i telefilm e, persino, i fumetti. E sulla popolarità dei manga sarà il caso di tornarci sopra, appena possibile.

Dunque ecco altre ragioni che spiegano come mai i tradizionali fumetti da edicola non riescono ad essere più popolari mentre invece lo sono molto di più, sia potenzialmente che talvolta di fatto, quelli che si vestono da graphic novel, che non rinunciano a dire «come stanno davvero le cose» o «cosa succederebbe se».

Intanto la drammatica riduzione del numero delle edicole ha paradossalmente favorito l’evoluzione del fenomeno di ritorno delle collane di collaterali ai periodici. Se inizialmente avevamo visto giocare sul sicuro con i trionfanti classici del fumetto e i personaggi più tradizionali, ora è il turno di proposte davvero sofisticate, come le collane dedicate a Pazienza, Gipi e Magnus e la più recente, denominata “Visioni”, costituita da una selezione di graphic novel, anche molto di nicchia, la cui presenza nelle edicole, solo un paio d’anni fa sarebbe sembrata una follia commerciale. E nel suo piccolo sta funzionando! Vorrà dire qualcosa…

Autobiografia di tutti e per tutti

Ho quasi finito. Scusate se l’ho fatta così lunga. Rimane ancora un aspetto da approfondire.

L’autobiografia, il parlare di sé, unitamente alla presenza social e talvolta mediatica degli stessi autori stanno incidendo in profondità nel processo di rinnovamento del fumetto. Non è il «parlare attorno al proprio ombelico», come superficialmente sostengono alcuni. È invece uno dei modi di esprimersi e relazionarsi della contemporaneità, dove il privato e l’intimo sono diventati simultaneamente comunicazione e merce, prima televisiva e poi social. Qualcuno ha già detto che quando riceviamo gratis qualcosa allora vuol dire che la merce siamo noi. Prima la tv si è messa a raccontare le persone e a consentire loro di presentarsi per quello che sono, magari con la scusa di un gioco. Il «come sarebbe se?» alla base di TWD è lo stesso principio, con altri mezzi e fini, alla base del “Grande Fratello” che ha mostrato gruppi di persone disposte a mostrarsi quasi h24 a favore della curiosità pettegola e un po’ morbosa dei telespettatori. Questa e altre trasmissioni hanno sdoganato definitivamente la persona comune, sostanzialmente senza qualità (al contrario di chi partecipava ai quiz novecenteschi: eri in televisione grazie alle tue competenze), che si trova a portata di mano un ascensore sociale che non costa nulla, se non (un classico) la cessione della propria anima più intima a favore degli sponsor. I social hanno fatto il resto, rendendo possibile a tutti far sapere agli stessi tutti cosa fanno e cosa pensano ogni santo giorno. Come la famigliarità con l’immaginario americano rappresenta il retroterra alla base del successo dei relativi prodotti culturali, così lo spettacolo in presa diretta, a cui partecipiamo noi stessi dal divano di casa, rende naturale la produzione anche di fumetti in cui l’autore si mette a nudo quotidianamente. Proprio mentre sto scrivendo queste righe, l’autrice Giulia Spagnulo, in arte Zuzu, una delle rivelazioni più interessanti del graphic novel contemporaneo, non a caso supportata da Gipi che le ha fatto da mago nella produzione di Cheese, ha appena pubblicato un post visibile a tutti su Facebook in cui tra l’altro si legge: «Fuori le persone vogliono vedermi soffrire, vedermi perdere per sempre la testa prima di credere al mio dolore. Ma io questa soddisfazione non la do. Io non devo provare niente a nessuno, perché quando sono stata sottoterra non mi avete creduto, quando mi avete creduto non mi avete presa sul serio, e quando mi avete presa sul serio mi avete guardato con compassione. E la compassione mi fa schifo.» È evidente la continuità tra le opere dell’autrice e la sua vita, che possiamo seguire sui social. I suoi fumetti possono essere letti a prescindere, ma se leggiamo anche questi interventi il nostro legame (o anche dissenso) non può che rafforzarsi. Fumettibrutti ne è un altro esempio. Il racconto della sua difficile e tormentata storia personale ha contribuito a combattere la transfobia e ha consentito all’autrice di diventare un personaggio apprezzato. Proprio in questi giorni è uscita la campagna pubblicitaria della Lavazza: «Celebriamo insieme i 50 anni di Qualità Rossa con un viaggio attraverso la nuova Italia». Il format consiste in video servizi in cui Ambra è il principale testimonial, alla scoperta di un Italia inclusiva e multiculturale. In una puntata compare anche Josephine Yole Signorelli che parla del suo lavoro, presenta i suoi fratelli e offre un caffè, naturalmente Lavazza, ai suoi intervistatori. Una bella rivincita per chi ha dovuto masticare derisione, cattiverie e violenze. Ma anche un segno evidente di come il graphic novel possa essere un ascensore sociale davvero potente. A patto di mettersi davvero in gioco, perché è questo che il pubblico vuole.

È la cultura del vissuto, anche se non è necessariamente il nostro, ma potrebbe anche esserlo. È la pornografia della società e della psicologia dell’individuo dove tutto è rappresentato e tutto è fruibile, gratuitamente, grazie alla nostra disponibilità. Il vedere gli altri, possibilmente in forma anonima, attraverso una telecamera, come aveva già prefigurato Pier Paolo Pasolini nelle 120 giornate nei suoi risvolti più estremi. Se noi più vecchi e adulti ci limitiamo alle foto dei piatti e ai commenti acidi, conservando un certo autocontrollo o magari anche inventandoci un’identità alternativa, mano a mano che si scende d’età aumenta lo spontaneismo e puoi diventare idolo su TikTok anche a 14 anni.

Ma non è tutto negativo. È il modo di porsi di oggi. In questo contesto totalizzante, dove tutti ci mettiamo in gioco e dove ognuno si mostra gli altri, l’avventura può spostarsi dall’eroe alla singola persona, la cui unicità viene valutata, apprezzata, imitata o anche criticata da ogni singolo lettore. Dunque il retroterra dell’autobiografia è solido e ampio. Certo, c’era già chi aveva intuito questa possibilità. Pazienza certamente, pur attraverso alter ego. Art Spiegelman, pur rivendicando di aver voluto parlare di suo padre. E poi i canadesi Chester Brown e Joe Matt. Il francese Fabrice Neaud. Marjane Satrapi da Teheran. Joe Sacco. Persino Osamu Tezuka… Tutti questi autori hanno imposto temi forti. L’autobiografia per parlare della storia, dell’attualità, della propria condizione di genere. E poi tutti quelli che sono venuti dopo. Non ci sono editori famelici alla ricerca di fumetti autobiografici, ma autori che sentono la necessità e l’urgenza di raccontarsi, sempre più numerosi. Il pubblico li sta seguendo perché questi fumetti, in un momento in cui l’esistenza è videomerce, diventano quasi eversivi nel raccontare vite che sembrano più vere (e comunque più interessanti) di quelle esposte. È la mediazione del disegno a fare la differenza perché ha il valore di una calligrafia, quindi personale, quindi vera, contrariamente all’immagine che ci arriva dai video, confezionata da una regia professionale o da un’applicazione standard.

Finalmente possiamo comprendere fino in fondo i trionfi di Zerocalcare e Gipi. O il successo di Sio, che con la sua voce e i suoi disegnini rozzi ma irresistibili, gioca e si diverte di persona insieme ai suoi follower.

Arrivo così a una conclusione che non mi sarei aspettato, quando ho iniziato a scrivere circa un mese fa: possiamo ancora parlare di fumetto popolare! Se rimangono i personaggi tradizionali e un po’ di new entries, sono soprattutto gli autori ad aver aggiornato il significato di questa travagliata locuzione, divenendo a loro volta sia personaggi che popolari. Ma per arrivarci dobbiamo aggiornare i nostri strumenti, ampliare la visuale, guardare anche il mondo che sta attorno ai fumetti e quello che imperversa dentro le persone.

Una cosa non è cambiata: il fumetto rimane una storia fatta di segni tracciati su una superficie, un manufatto bidimensionale dal valore formidabile: l’equivalente di una mappa (pure lei a due dimensioni) della condizione umana, nel bene e nel male. Sta agli autori tracciarla con onestà e ai lettori giocare a interpretarla.