Nonostante si dica che le distanze si siano drasticamente accorciate e che il mondo non sia poi così grande come lo era un tempo, non capita spesso, nell’ambito del fumetto, di avere la possibilità (o l’interesse) di uscire dai generi e dagli autori a noi conosciuti per addentrarci in territori ignoti e provare nuovi sapori, nuove sensibilità, nuove narrazioni. Quando accade, abbiamo la possibilità di fruire di storie provenienti da paesi a noi “alieni”, sebbene il sottile equilibrio tra i racconti che incorporano delle peculiarità specifiche e quelli che operano una piatta rimasticatura di meccanismi ormai triti, applicati a lingue e nazioni diverse, è sempre più difficile da distinguere. Nell’ambito delle storie, Netflix sta diventando un paradigma di questa duplicità. Per esempio, se sono presenti degli aspetti caratteristici del Brasile nella serie di fantascienza Onisciente/Omniscient, dove il tema del controllo (tra George Orwell e Philip K. Dick) trova nuova linfa in un’ambientazione colorata e diversa, oppure della Danimarca nella serie Rita, dove lo stile di vita nordico e le regole comportamentali diventano la parte originale e più interessante in cui immergersi, un prodotto incensato come Unorthodox applica gli scontati meccanismi narrativi dell’ambiente oppressivo da cui la protagonista cerca di sfuggire, modificando semplicemente l’ambientazione, in questo caso la comunità chassidica.

A questo si aggiunge un altro aspetto: il “pericolo” della fascinazione per l’“esotico”, cioè la convinzione che quello che viene da lontano debba per forza essere migliore e più interessante. Prendiamo l’India, per esempio. Quando da piccolo stavo costruendo il mio immaginario e scoprivo le mie passioni, per me quella nazione rappresentava un luogo astratto, costellato da pericoli che venivano superati solo da eroi coraggiosi e temerari. Era generalmente popolata da bambini inglesi che si travestivano per superare le più rocambolesche traversie o da eleganti ed eroici ufficiali che combattevano strenuamente per la propria amata regina. Nella piccola provincia veneta dove sono cresciuto, dove molte persone che mi circondavano avevano effettivamente qualche difficoltà a parlare italiano (e non perché venivano dall’estero), l’esotismo non poteva non avere l’atteggiamento paternalistico/coloniale di film come Le quattro piume, Gunga Din o Kim. Per una serie di circostanze, invece, non venni coinvolto dall’euforia provocata dal Sandokan di Sergio Sollima, e durante la mia infanzia frequentai poco lo stesso Salgari. Un tentativo di riavvicinamento a questo territorio avvenne all’inizio degli anni Duemila quando in un cinema (eravamo sei-sette in sala) vidi il mio primo film di Bollywood, Lagaan. Fu un colpo di fulmine immediato: per la tecnica, per i colori, le coreografie dei balli (la passione per i musical saltava nuovamente fuori) e per la storia stessa: in pratica, Quella sporca ultima meta, solo che invece di essere ambientato in una prigione e avere una partita di football tra carcerati e guardie, la vicenda viene trasportata nell’Ottocento, c’è il cricket e lo scontro è tra indiani e oppressori britannici. Non ci sono colpi di scena originali ed è tutto prevedibile: sapevi fin dall’inizio chi avrebbe tradito, chi si sarebbe innamorato di chi, chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso… ma l’emozione che mi pervase fino all’ultimo secondo fu al calor bianco. Intrattenimento di livello altissimo e tecnica insuperabile.

Purtroppo con Bollywood non scattò quella fascinazione che mi aveva colto nel decennio precedente con i film di Hong Kong. Probabilmente perché non trovai registi analoghi a John Woo, Tsui Hark e Johnnie To, non stava avvenendo una rivoluzione tecnica e tematica, come era avvenuto per quella specifica cinematografia asiatica, e perché non ebbi nessuno che mi potesse introdurre alle opere migliori per iniziare un percorso di conoscenza adeguata. Quei film popolari di 3-4 ore, con convenzioni stilistiche che, più che aliene, sembravano, appunto, convenzionali, non mi coinvolsero e, dopo una manciata di visioni e un paio di cd di colonne sonore, il mio interesse si esaurì presto e l’India riprese a essere un luogo esotico della mente, moderatamente interessante ma non tanto da ritornarci.

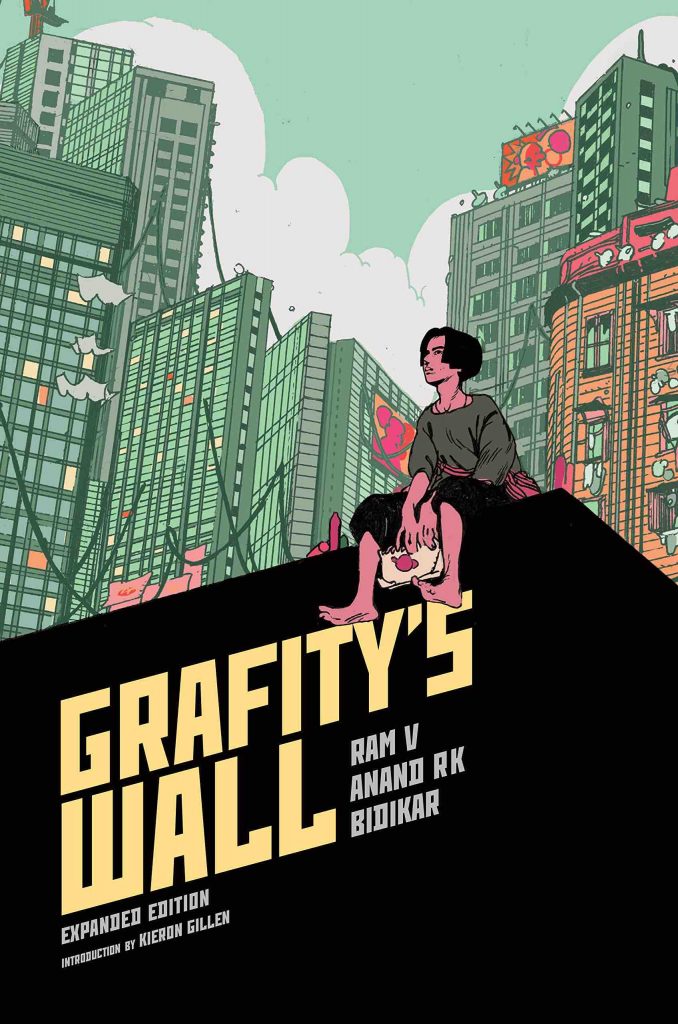

La lettura di Grafity’s Wall di Ram V e Anand Radhakrishnan rappresenta quindi un ritorno casuale e imprevisto, provocato dall’interesse verso i disegni e da quello che sembra avvenire nel racconto. La storia sfugge alle trappole dell’ambientazione “esotica” per illustrare invece un racconto di formazione di quattro giovani nella Mumbai contemporanea, una città che, come altre metropoli indiane, si trova a un crocevia tra modernità e passato. Il libro presenta una struttura interessante: ogni capitolo ha al proprio centro uno dei quattro ragazzi, ognuno con la propria voce e il proprio ritmo, diventando quasi dei racconti autonomi che però, affiancati uno all’altro, raccontano un’unica storia corale. A un certo punto si arriva alla “fine”, ma con questa “concatenazione aperta” il fumetto in realtà sarebbe potuto continuare all’infinito. La polifonia di stili ed eventi non ha lo scopo di raccontare semplicemente quattro punti di vista né quello di realizzare quattro storie slegate, con un proprio inizio e conclusione: noi entriamo letteralmente nel mezzo delle loro esistenze e le inseguiamo, con un continuo rimbalzo di situazioni e personaggi.

Il libro ha uno stile grafico dinamico che prende a piene mani dal «Metal Hurlant» degli anni Settanta, una caratterizzazione dei personaggi spesso grottesca e tutt’altro che realistica, un disegno che sembra mescolare coerentemente stili diversi (a tratti c’è qualcosa che ricorda il primo Paolo Bacilieri, quello di “Barokko” e Durasagra) e una colorazione che rende alieni i paesaggi che ci vengono presentati: cieli innaturalmente rossi, tonalità eccessivamente accese e acide che trasformano gli scenari in qualcosa di fantascientifico come quando, per esempio, Grafity e Jay, due degli amici, camminano sopra a delle tubature, prima di arrivare al palazzo dove avverrà uno sgombero.

Al centro c’è anche il tema ricorrente del tentativo, il più delle volte frustrato, di realizzare i propri sogni. Quasi tutti i personaggi presentati, anche quelli minori, a un certo punto rivelano di avere avuto dei desideri che la realtà, le difficoltà o le responsabilità non hanno permesso di coltivare o concretizzare come volevano. È una società ingessata negli obblighi, nelle convenzioni e nei conformismi quella che traspare, e la ricerca della propria realizzazione rappresenta l’aspirazione più alta verso cui tendere. Nell’epilogo, raccontato da Grafity, la vera anima del libro, appare un tono dolce-amaro, per descrivere in maniera scarna e frammentaria il destino dei quattro amici: si sono persi di vista e solo in parte sono riusciti a realizzare quello che desideravano.

Leggendo questo volume, sembra di percepire gli echi dei primi film di Martin Scorsese, in particolare Mean Streets, per il miscuglio di quotidianità e piccoli rituali, ma anche per gli elementi di criminalità che circondano e pervadono la vita dei personaggi. Altro elemento che sembra collegare tematicamente a Scorsese è la passione dei quattro ragazzi per il cinema. Più che una citazione post-moderna alla Quentin Tarantino, è un’espressione di amore, di ritorno alle proprie radici così come le pellicole del regista italo-americano risultano intrise di tutte le visioni che lo hanno formato.

Evidente è anche l’influenza del fumetto francese, soprattutto quello di “Metal Hurlant”, che inietta elettricità a una storia che vive dell’energia dei propri giovani protagonisti. Non ci troviamo di fronte a un’estetica che si rifà alle classiche iconografie indiane, come fece trent’anni fa Brendan McCarthy mescolandole a elementi pop e psichedelici nella surreale trama di Rogan Gosh scritta da Pete Milligan. Quella che ci viene presentata è una metropoli brulicante di esistenze, una linea di frontiera che appare aliena perché così diversa da quanto possiamo avere visto o da quanto ci possiamo immaginare. La Mumbai del Ventunesimo Secolo non è una copia di New York, ma è una metropoli che si estende senza ordine o regole, popolata da uomini e donne che cercano di sopravvivere. È più vicina e affine alla rappresentazione della città che possiamo trovare in certi film asiatici, soprattutto coreani, mescolata alla grandiosità e allo sfarzo che ci si attende da città opulente come quelle dei paesi arabi. E forse non è un caso che questa forza trattenuta a fatica abbia trovato una comunanza con quel nervosismo, quella originalità e vitalità che avevano i disegnatori della rivista francese, non ultimo ovviamente Moebius e i suoi ritratti metropolitani tra il realistico e la trasfigurazione fantascientifica, che li facevano diventare più veri del reale.

Ci sono contaminazioni e rimandi in questa storia composta da diverse storie, ma non sono dovuti a un prodotto precotto e consumabile in ogni angolo del pianeta. No, qui i richiami sono spontanei e scaturiscono dalla continua ricerca degli autori. Perché un autore si nutre di vita, di esperienza ma anche di altre opere. È un elemento fondamentale dell’evoluzione e della ricerca, e quando, come in questo caso, c’è un dialogo tra la propria espressione e altre fonti che si sentono affini, il risultato non può che essere fecondo e produttivo.

Il ritratto che viene fuori di questo mondo è distante e lontano dallo stereotipo che abbiamo delle città indiane, come un coacervo polveroso e maleodorante di persone che vivono in un passato che non ha ancora fatto i conti con la fine del colonialismo. Di certo non aiuta il fatto che l’idea occidentale degli indiani sia legata a negozietti di frutta e verdura, ristoranti pacchiani, call center invasivi e inaffidabili o, al massimo, alla figura da nerd informatico. In questo graphic novel ci troviamo di fronte al ritratto di una società lontana anni luce dalle nostre idee preconcette, un mondo che è molto più vicino al nostro di quanto possiamo immaginare ma che ne è anche altrettanto distante, con contraddizioni che mettono in discussione le nostre idee e le nostre conoscenze, rivelando quanto “occidente-centrici” siamo. C’è un mondo diverso lì fuori e questo fumetto, tra le sue qualità, ci aiuta a percepirlo, dandoci l’occasione di poter allargare le nostre idee, almeno di qualche centimetro.

Ha accumulato diversi sostantivi a cui può aggiungere il prefisso “ex” (fanzinaro, correttore di bozze, redattore, editore, letterista-impaginatore sotto pseudonimo, articolista…), mentre continua ancora, sporadicamente e per passione, a tradurre libri a fumetti.

Una risposta su “Le Mean Streets di Mumbai: Tra Scorsese e “Metal Hurlant””

federico

Condivido tutto, purtroppo la piccola provincia veneta è rimasta piccola, anzi, è tornata indietro, perché mi capita spesso di incontrare gente che non sa parlare in italiano e non sono stranieri. Una volta si vergognavano, oggi ne fanno un vanto, perché hanno fatto i soldi.