E così siamo giunti al centro esatto delle Pantomime del Calisota. E per un caso assoluto – perché nella vita ci vuole anche un po’ di culo – dobbiamo giocare con il tema “Duetti”. Facciamo allora la cosa che sappiamo fare meglio: cogliamo l’occasione.

Cogliamo l’occasione per parlare di due concetti che ci causano disagio: i regolamenti e il lavoro. Lo sai, ci piace posare e diciamo spesso di odiarli, ma poi, appena se ne presenta l’opportunità, ci infiliamo con una gioia inspiegabile negli uni e nell’altro. Dobbiamo però ammettere che non ci fanno schifo, né i regolamenti né il lavoro. Se così fosse non saremmo certo qui a parlartene. Il solo modo che conosciamo per giocare è rispettare le regole e fare QUASI, tutti i giorni, con questa forma settimanale che si compone un pezzo alla volta, è un lavoro.

Il problema è che la parola “lavoro” ha assunto, nel linguaggio ordinario, una valenza che ci riesce difficile identificare con la pratica quotidiana del fare QUASI. Il significato che gli attribuisce la totalità dei nostri interlocutori, quando ne parliamo al bar o in ufficio, è quello di una fatica – spesso slegata da ogni piacere (perché il piacere, di qualsiasi natura sia, sessuale, intellettuale, gastronomico, richiede una bella dose di fatica) – della durata più o meno di otto ore al giorno alla quale consegua una retribuzione – mensile, per chi ha un impiego fisso – che ci permetta di mantenerci in vita e di praticare altra fatica alla quale però consegua piacere. C’è anche gente fortunata per la quale la fatica remunerata corrisponde alla fatica che dà piacere ma, da quello che abbiamo capito in questo mezzo secolo e rotti – in due facciamo un secolo abbondante – di vita, si tratta di una minoranza meno che dignitosa. Fare QUASI è un lavoro, ma non è quel lavoro lì. Perché ci diverte e soprattutto non è retribuito. Allora, che tipo di lavoro è?

Ci piacerebbe dire che è libero da regole e da vincoli, ma non è così. QUASI ha una struttura il cui nucleo abbiamo definito abbastanza in fretta, parlando tra noi due, e che poi è stata raffinata progressivamente in un dialogo inesausto e continuo con tutte le persone di cui leggi la firma sulla rivista che non legge nessuno. La struttura e la periodicità che ci siamo dati sono un regolamento ferreo, che costringe tutti quelli che lavorano per costruire questo sito – senza alcuna retribuzione, perché, dannazione!, non ce la possiamo permettere – a rispettare scadenze. Anche quando non se ne ha alcuna voglia. Anche quando è più faticoso di quanto dovrebbe. Certo, all’interno di questo gruppo articolato, ci diciamo continuamente che non c’è mai nessun obbligo, che lo scopo è il gioco stesso, che ogni rubrica o intervento ha diritto a tempi e a scadenze diversi, che quando il godimento svanisce abbiamo l’obbligo di dircelo e di smettere. Eppure QUASI va avanti, suscitandoci meraviglia per la diversità e la bellezza degli approcci e per la consapevolezza con cui tutte e tutti stanno affrontando questo lavoro. Un lavoro che può essere appellato con un aggettivo che ci è sempre stato difficile usare: intellettuale.

A pensarci bene appiccicarci quell’aggettivo e una cosa che va oltre i luminosi confini (li vedi i maledetti fanali dei guardiani della logica che illuminano a giorno ogni nostro movimento?) della volontarietà (farlo perché lo si vuole fare), e si inoltra nell’oscuro territorio (i demoni della sopravvivenza se ne fottono della logica e prendono a fiondate i suoi riflettori, accecandoci) della necessità (farlo perché lo si deve fare). Definire questo nostra fatica del fare QUASI unendoci un aggettivo che la qualifichi è un atto necessario. Per un motivo molto semplice: il sostantivo lavoro è un termine estremamente ambiguo, il cui campo semantico si estende dalla meccanica all’etica, e l’unico modo per far capire – nei limiti della comunicazione – di cosa stiamo parlando è appiccicarci un bel aggettivo che lo connoti per ciò che realmente è all’interno del nostro discorso. Quindi, ricapitolando e tirando le prime somme di questa pantomima centrale, possiamo dire di essere arrivati a una puntuale definizione ontologica di quello che è fare questa rivista (anzi di qualcosa di più, fare riviste son capaci “quasi” tutti, quello che facciamo qui, questa dannata fatica che ci assumiamo quotidianamente è occuparsi dell’evoluzione del nostro immaginario e di come influisce sulle nostre esistenze): un lavoro intellettuale non retribuito. Lo vedi da te che a questo punto si aprono almeno due questioni etiche che saranno le prossime due somme da tirare. Il problema della gratuità e, come ti dicevamo prima parlandoti del nostro imbarazzo nell’usare l’aggettivo intellettuale, il problema della nostra idea del mondo in quanto intellettuali gratis.

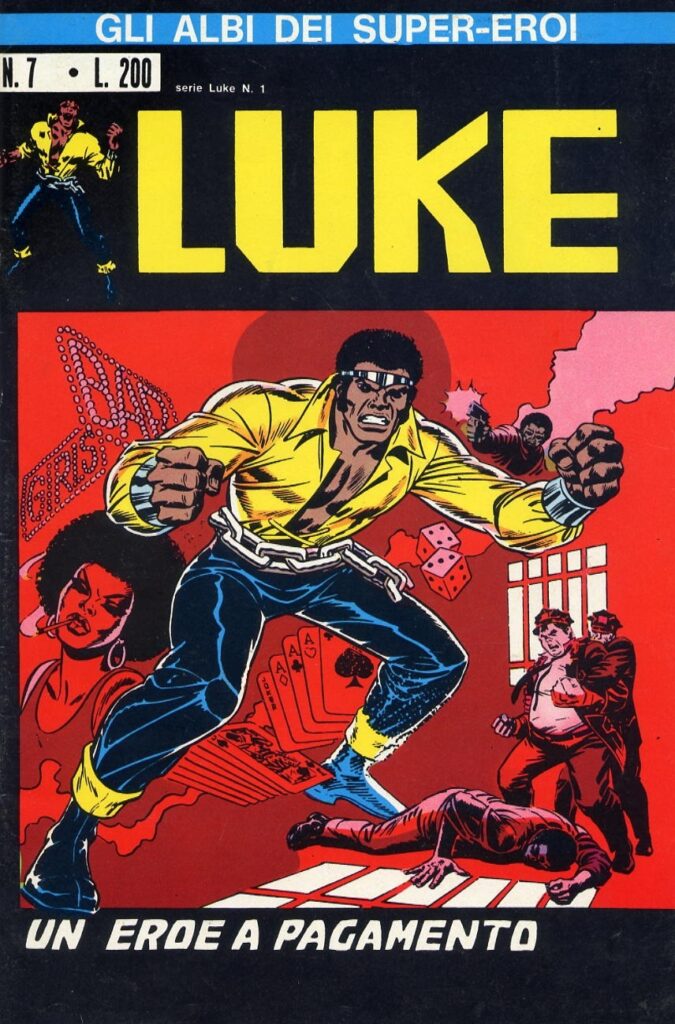

Il settimo numero degli “Albi dei Super Eroi” dell’Editoriale Corno è dedicato a Luke ed è uscito nel luglio del 1973. Avevamo entrambi cinque anni e non lo abbiamo comprato in edicola. Per ragioni generazionali, lo abbiamo trovato entrambi, qualche anno dopo, in quelle che allora si chiamavano “buste sorpresa”. Erano prodotti editoriali, probabilmente costruiti dai distributori, che servivano a non mandare al macero le rese. La costa degli albi veniva colorata con un inchiostro (quasi sempre rosso) e i giornalini venivano infilati in buste e immessi nuovamente nelle edicole. Gli acquirenti, a fronte di una spesa realmente contenuta, portavano a casa un plico misterioso di fumetti involtolati in un sacchetto di plastica opaca. Se erano fortunatissimi, quando lo aprivano ci trovavano albi con le donne nude (ma era quasi più facile vincere la lotteria di Capodanno, solo una volta uno di noi due ha trovato due albi giganti di “Vartan”); i fortunati scovavano albi dei supereroi. È stato così che ci siamo imbattuti nel fascicolo che introduceva Luke Cage, un galeotto nero che sviluppava i suoi poteri in un modo molto simile a quello di Captain America. Ci ricordiamo quell’albo per due motivi: innanzitutto era disegnato da George Tuska, uno bravissimo; in secondo luogo, quel primissimo episodio era intitolato Un eroe a pagamento. Un ossimoro che negava la gratuità dell’eroismo. Fino a quel momento, i nostri uomini ragno avevano sempre avuto grandi poteri da cui derivavano grandi responsabilità.

Assumendosi quelle responsabilità, regalavano i loro poteri al mondo, per proteggerlo e migliorarlo. Quello che Cage ci indicava era che, per assumerti quelle responsabilità, devi potertelo permettere. Pensaci, Tony Stark e Bruce Wayne sono ricchi da fare schifo; Stephen Victor Strange è un mistico e Kal-El un alieno, non rispondono alle leggi biologiche di noi comuni umani che dobbiamo mangiare, bere, dormire e procurarci i soldi per il cibo e l’alloggio; Matt Murdock è un affermato avvocato, mentre Diana Prince è la principessa delle amazzoni, vive di rendita; Reed Richard è uno scienziato sicuramente finanziato dal governo e Peter Parker, se quando riceve i poteri è uno studentello squattrinato, è comunque un ragazzo bianco pieno di talento che farà carriera nell’industria chimica; Charles Francis Xavier, poi, bianco rampollo di una ricca famiglia borghese di scienziati, con quel potere che si ritrova non ha certo problemi ad amministrare le sue finanze. Potremmo andare avanti a lungo attraversando gli universi Marvel e DC. Pensa invece, se sei nero, pregiudicato, senza particolari talenti e specializzazioni. E ti capitano quei maledetti superpoteri. Nell’ottica protestante americana, ma pure in quella socialdemocratica europea, per le quali l’etica del lavoro è imprescindibile, trasformarli in una professione è un atto conseguente. Ma per noi, piccoli lettori cresciuti nelle pastoie ipocrite della morale cattolica, farsi pagare per il proprio potere sarebbe stato come farsi pagare per andare a comprare il latte invece di farlo come servizio per la comunità famigliare: una cosa di cui vergognarsi.

Il lavoro intellettuale è un lavoro. E, come tale, ha alcune caratteristiche comuni a tutti i lavori: si porta in dote regolamenti e responsabilità, per essere considerato dignitoso richiede un approccio etico e, soprattutto, bisogna poterselo premettere. Tanto dal punto di vista delle competenze quanto da quello più prosaicamente alimentare. Le competenze necessarie a svolgere questo lavoro, quelle che vanno ad arricchire la cassetta degli attrezzi, sono il tema centrale di QUASI. Concentriamoci, per una volta, sul maledetto, vile, sporco denaro.

Ci sono tre modi per svolgere queste attività e garantirsi una tavola imbandita ogni volta che se ne sente il bisogno: si è ricchi come Bruce Wayne, le si trasforma in fonte primaria di reddito, oppure si dedica loro – gratuitamente o quasi – tutto il tempo lasciatoci da un lavoro prevalente, strappandolo all’ozio.

Non conosciamo nessun intellettuale milionario e, quindi, trascuriamo, almeno per questa volta, il primo modello dell’elenco.

I lavoratori dell’industria culturale, lo sai, sono quasi tutti precari che, nei mesi scorsi, hanno visto, tra lockdown e decreti, le proprie fonti di reddito, spesso esigue, affievolirsi progressivamente. Quelli che hanno resistito sono costretti – forse anche più degli altri – a innumerevoli compromessi, resi necessari dal fatto di avere datori di lavoro, editori, sponsor e reti di collaborazioni. I dopolavoristi, come noi, vivono in un mondo necessariamente destrutturato e privo di processi, tecniche e strumenti, affinati dall’uso continuativo fattone da un’organizzazione o un’accademia. Hanno la possibilità di essere più liberi degli “strutturati” (anche se non sempre si avvantaggiano di questa libertà), ma sono necessariamente più naïve nell’approccio e hanno meno tempo da dedicare al lavoro intellettuale.

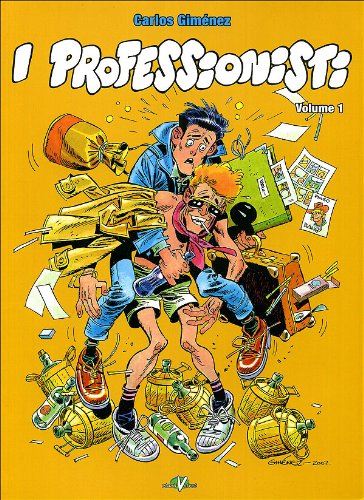

Sembra un paradosso. In estrema sintesi è la sostanziale differenza tra essere professionisti e dilettanti. Ma appunto, sembra. Se hai letto la bellissima serie realizzata da Carlos Giménez, dedicata a una delle tante professionalità del lavoro culturale, e intitolata proprio Los Profesionales (in italiano, nelle librerie remainders, forse riesci ancora a recuperare un bel volume Black Velvet che nel 2003 ne raccoglieva la prima parte), sai bene come quella professionalità sublime, in fondo, è fatta di tantissimo dilettantismo.

Tornando a noi, quello che possiamo dire è che, dopo aver fallito nel tentativo debordiano di «ne travailler jamais» (il travailler cui si riferivano i situazionisti era quello salariato, quello dei “professionisti”, perché loro in fondo lavoravano tantissimo… e molto più professionalmente di tanti professionisti), siamo diventati, più per caso e necessità che per volontà, “professionisti” in campi che potremmo dire intellettuali solo in un’ampliata ottica gramsciana. E per le nostre velleità culturali ci siamo trovati a esercitare un sano dilettantismo. Anche qui, sembra un paradosso ma non lo è.

In questo dilettantismo, c’è un sacco di professionismo. E lo usiamo per piacere e come strumento per comunicare la nostra idea del mondo: QUASI come dovrebbe essere.