«En esto fueron razonando los dos hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista con quien se curò el Sansone desgraciado».

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, tomo secondo, capitolo XV.

Quando giunsero in Europa occidentale i manoscritti dei geometri greci, intorno alla metà del XV secolo, il numero di persone in grado di leggere e capire quella lingua era senza dubbio inferiore al numero di quelle in grado di apprezzare la matematica. Chi aveva bisogno di digerirla, la matematica, non poteva così che far ricorso delle solite opere dei soliti arabi, tradotte in latino già in epoca medievale.

Uno dei trattati più importanti era, senza alcun dubbio, quello del matematico persiano Muḥammad ibn Mūsa, noto come al-Khwarizmi perché nato nella regione asiatica del Khwarizm, la Corasmia, a sud del lago d’Aral, nome da cui erano derivati algorismo e poi algoritmo. Venne composta tra l’813 e l’833, parzialmente tradotto in latino da Robert of Chester nel 1145 e poi qualche anno dopo, tutta intero, da Gerardo da Cremona. Il suo titolo, Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr w’al-muqabala, era la descrizione figurativa di due operazioni matematiche: al-muqabala (almucabola in latino), la «riduzione», ossia la cancellazione dei termini simili che compaiono in entrambi i membri di un’equazione e al-jabr (algebrae dunque), l’eliminazione delle quantità negative spostandole da un membro all’altro della medesima equazione. Al-jabr era la «restaurazione», il «ripristino», il «rimettere a posto». Come le ossa, appunto.

Per chi faceva di conto, però, il primo Rinascimento fu un’epoca buia. La scolastica, che fino al secolo precedente aveva provato a usare la logica per strutturare il ragionamento teologico e che della matematica aveva fatto largo uso, era conservata nelle Università tedesche e italiane come un dipinto in un museo. La lezione del vescovo di Lisieux Nicola d’Oresme, precursore di Copernico e Galileo, pareva non servire più e l’asino di Buridano era morto di peste, non di fame. La peste e la guerra (dei cent’anni), peraltro, dovevano aver fatto fuori anche un po’ di matematici perché in giro se ne trovavano davvero pochi, tedeschi e italiani per lo più. Due furono davvero notevoli: Johannes Müller der Königsberg (Joannes de Regio monte, meglio noto come Regiomontanus ché Königsberg vuol proprio dire «montagna del Re»), astronomo e costruttore di aquile di legno e mosche di ferro volanti, e Luca Bartolomeo de Pacioli da Borgo San Sepolcro, insegnante, frate e buon amico di Leonardo da Vinci.

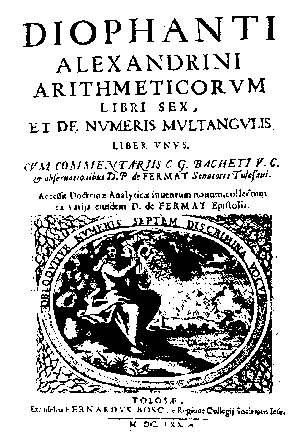

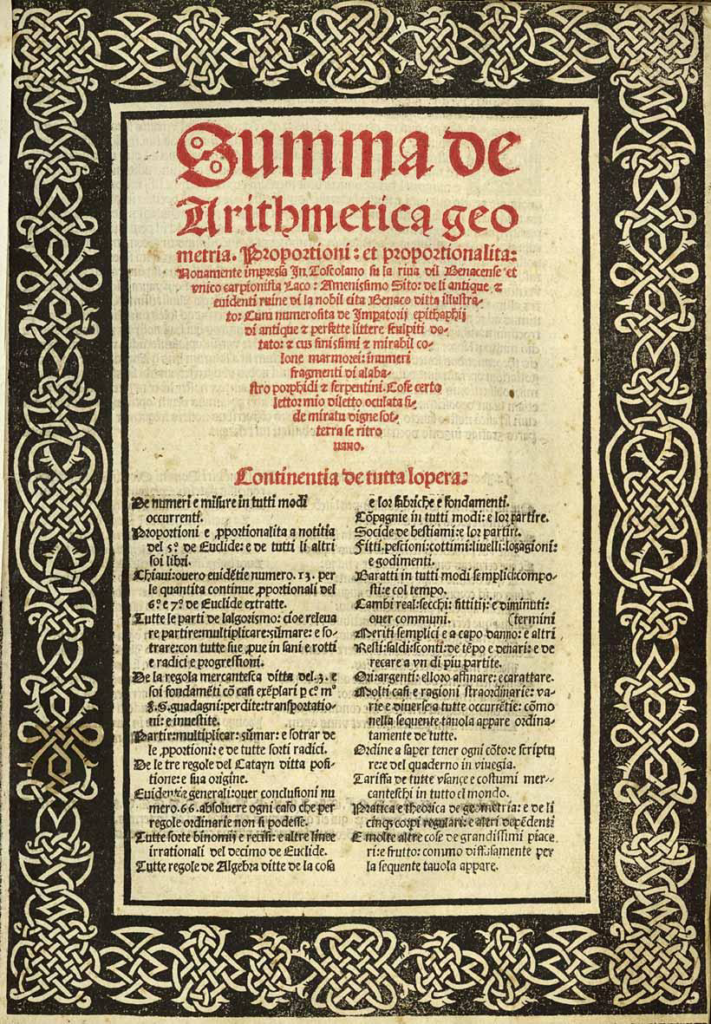

L’algebra che il Regiomontano utilizzava nella risoluzione di problemi coi triangoli era più che altro retorica, come quella di al-Khwarizmi. L’algebra del Pacioli era invece sincopata, come lo era stata in parte quella di Diofanto di Alessandria, vissuto tra il III e il IV secolo dopo Cristo e che a partire del XVI secolo, quando la sua Arithmetica venne finalmente tradotta in latino, avrebbe immeritatamente conteso al persiano il titolo di padre della disciplina. Diofanto, che aveva introdotto un primo uso sistematico di abbreviazioni per esprimere relazioni e operazioni, non aveva abbandonato del tutto la formulazione degli enunciati scritti a parole. Pacioli invece, nella Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità del 1494, il trattato d’algebra più influente del Rinascimento, era stato più deciso. Per esempio aveva usato co per cosa (l’incognita la chiamava cosa, come aveva già fatto al-Khwarizmi e come è solito chiamare le cose che non si conoscono) e ce per censo (il quadrato della cosa). L’algebra era diventata così la regola o l’arte della cosa, la regula cosa o l’ars cossica o, ancora, l’ars rei et census.

Per capirne il senso, il censo va inteso come patrimonio, possesso o proprietà. Una proprietà, che nell’uso comune è intesa come bene immobiliare, può dunque essere un “pezzo di terra” ovvero, dal punto di vista geometrico, un’area e quindi, dal punto di vista algebrico, il quadrato di un numero o di un’incognita, la cosa al quadrato. Il quadrato del quadrato della cosa, invece, era il cece. Non è dunque affatto strano che il Pacioli, virtuoso della sincope, gradisse l’uso di p e m per plus e minus come ormai in Italia facevano tutti.

Per passare dalla retorica alla sincope bastava un taglio, dalla sincope ai simboli, a volte, solo uno sbaglio. Altre non si sa. Non è detto cioè che i simboli siano necessariamente figli di una parola che ha perso pezzi o derivino da una calligrafia sciatta, da una lettera scritta male o volutamente stilizzata e poi parole e simboli han sempre convissuto e non son certo le parole a essere arrivate per prime. Bisognerà indagare, interpretare e ricostruire. Con la perizia dell’algebrista, va da sé.