di Serena Ruzzene

L’approssimarsi del 10 febbraio e dell’anniversario della morte – ah, ma è già passato un anno? – ci obbliga a ricordare che Claire Bretécher è stata un genio sottile, ma confesso che quando penso a lei penso al disagio.

Disagio personale, nostro, di una generazione? Coltivo l’illusione – non per presunzione, al contrario! – di incarnare la donna comune, “la donna tipo” come nella pièce teatrale di Bill Pullman The happy Apple, la donna zero, che distilla i sentimenti condivisi come un aroma, in questo caso un po’ venefico, che risento ogni volta mio malgrado. Ho preso il bagno in quelle acque scure e messo i piedi nel fondo fangoso degli anni Settanta.

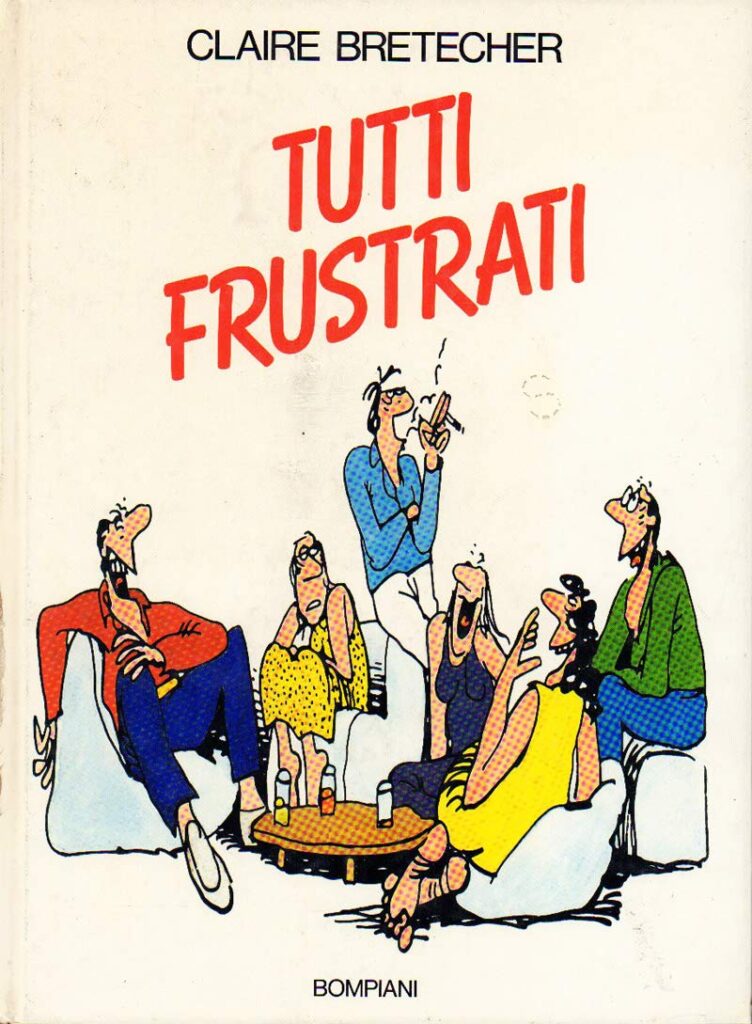

Dall’età di 15 anni ho cominciato a comprare “Linus” ogni mese e proseguo oggi, che ne ho qualcuno di più; sono cresciuta con questi compagni ironici, più affettuosi, più sarcastici, del gotha del fumetto internazionale; di Bretécher a quei tempi leggevo I frustrati, un concentrato di disagio, appunto.

Penso al liceo durante le occupazioni. Il mio stava in una cittadina di provincia e percepivo l’attività politica come vestito, come ruolo, non come passione. Ricordo un collettivo femminista, popolato dai personaggi di Bretécher: donne che ostentavano sicumera ed erano così smarrite, così incapaci di comprendere cosa davvero si sarebbe dovuto fare.

La rappresentazione di quei divani di gente sdraiata a sentenziare e fumare non poteva essere più icastica.

Le femministe del gruppo di studio (ehm), in cui capitai per caso durante l’occupazione della scuola, avevano deciso che il politico era privato (sic) e che quello spazio si sarebbe dovuto dedicare all’autocoscienza.

Eravamo i figli e le figlie di chi credeva che lo studio fosse un diritto, un dovere, un’occasione di avanzamento sociale, ma ci trovavamo in un posto indefinito, senza direzione, senza capisaldi.

I frustrati definivano con spietatezza questo: distruzione senza costruzione, ironia sterile (distante da cosa?), vittimismo. Bretécher li ha disegnati in modo crudele, non ha lasciato loro alcuno scampo.

In quegli stessi anni leggevo avida le storie di Gérard Lauzier: anche i suoi personaggi sono senza scampo, chiusi in un narcisismo incapace di comprendere l’altro da sé, senza redenzione, ma ci tirano per i capelli, fosse solo per quel senso atroce di Fremdschämenche suscitano. Paradossalmente, finiamo per voler loro bene, siano giovani inetti al mondo o cinquantenni desiderosi di conferme dei traguardi che credono di aver raggiunto.

Invece non sono riuscita a voler bene ai personaggi di Bretécher. È colpa sua. È stata così inesorabile da negare loro la simpatia del lettore.

Quando negli anni Ottanta è arrivata a sparigliare le carte la sua pragmaticissima Santa Teresa d’Avila, realpolitik estrema dopo tanto girare a vuoto, forse si è trattato della necessità di spazzare via tutte quelle figurine senza corpo o forse di una nuova beffa. Credo che Bretécher non fosse solidale col suo pubblico. Quando Ralph König si confronta con sant’Orsola, nel suo Le undicimila vergini, mutatis mutandis, l’ha di certo studiata con attenzione, ma il rapporto del fumettista con il suo pubblico non potrebbe essere più diverso da quello di Bretécher: tanto distante la francese, tanto più vicino il tedesco.

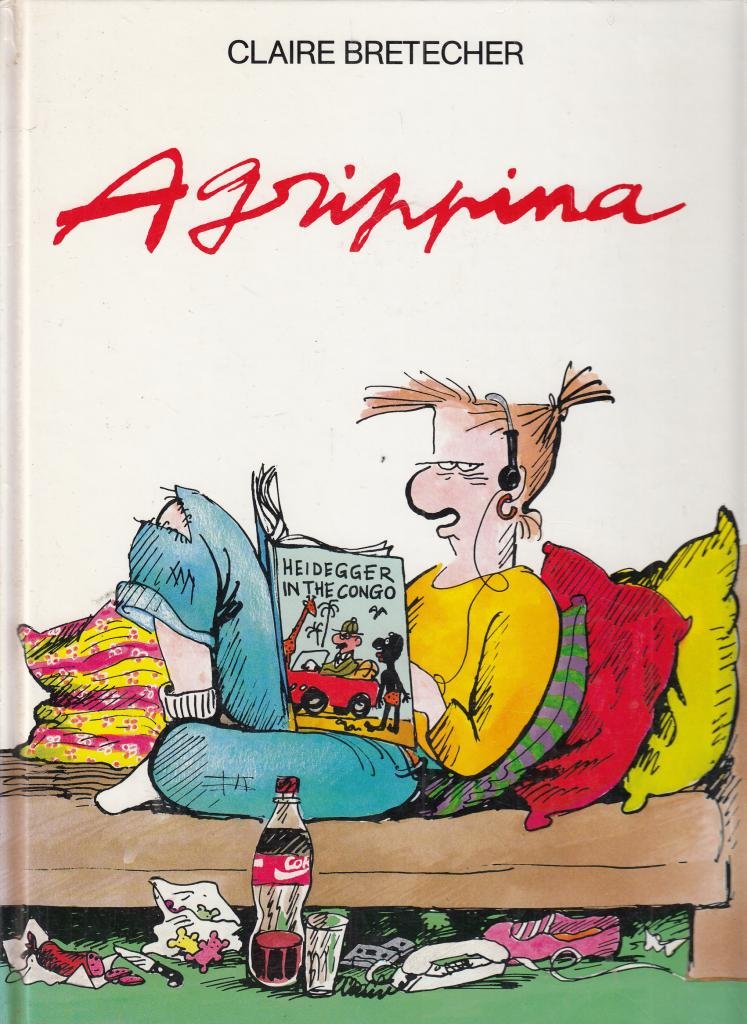

Quando poi negli anni ’90 le compagne del collettivo femminista hanno tolto gli stivali a mezza coscia in favore delle più comode decolleté col mezzo tacco, per diventare mogli e madri, a dimostrazione di quanto la vedesse lunga Bretécher, hanno partorito Agrippine.

Agrippine è la figlia sgamata della generazione Y, l’unica figlia che i vecchi personaggi di Bretécher potessero generare: loro non sono affatto cambiati, prigionieri di sé stessi, l’unica possibilità di evasione l’hanno trovata in Agrippine, una figlia che è più nemesi che evoluzione, perché non è un progresso o una speranza, ma solo una nuova forma di adattamento. Anche Agrippine, protagonista delle storie adolescenziali alla soglia degli anni 2000, è circondata di stereotipi, è tranchant, crede di essere diversa dai suoi genitori, ma nasce già vecchia, già senza speranza.

Se non risultasse blasfemo, si potrebbe evocare Flaubert: come lui, Bretécher si siede al tavolo di anatomia e guarda i suoi personaggi reagire agli esperimenti. Come lui, non nutre amore per le sue creature. Come è impietoso Flaubert col povero monsieur Bovary e ancor più con la figlia che Emma gli ha dato, che ancor bambina e orfana finirà a servizio come domestica, Bretécher non si lascia irretire dalla speranza per le generazioni future e mette in scena con intelligenza un nuovo mondo senza salvezza.

Eppure le sono profondamente grata per aver parlato di donne senza parlare di donne, per averle messe in scena come protagoniste senza i brutti slogan e la partigianeria di quel manipolo di sedicenti Giovanne d’Arco che hanno attraversato qualche decennio per regalarci la carità pelosa delle quote rosa.

In questo Bretécher è stata libera, è stata autrice e disegnatrice in un mondo di disegnatori nel quale ha lavorato alla pari, disegnando con coraggio la sua cruda verità.

E questo per noi è molto. Anche se non posso dire che ci abbia voluto bene.