Da Orietta Berti a “Charlie Hebdo”, considerazioni sulla fine della realtà

Dice Boris: «i miei figli, quello grande e quello piccolo, vivono nella contemporaneità. Per loro la Tv generalista non esiste e non sanno nulla di Sanremo. Per me, che vivo per metà nel secolo scorso, Sanremo è una indispensabile chiave di lettura delle contraddizioni della contemporaneità».

Ora, a me pare invece che Sanremo (da intendersi: il Festival della Canzone italiana) sia oggi un testo più contemporaneo dei suoi novecenteschi spettatori. Proprio per la sua contraddittorietà.

Provo a spiegarmi.

Non ho visto questa edizione di Sanremo. Non lo dico per fare lo snob. In realtà, quando dico che non ho visto Sanremo intendo che non l’ho visto in televisione, in diretta, su Raiuno, dalle 21 di sera circa all’una di notte circa. Non ero tra i suoi spettatori assidui e fedeli, ecco: perché avevo altro da fare, tipo dormire. Il che non significa che non lo abbia seguito, che non sappia chi lo ha presentato e quali erano gli ospiti di ogni serata, che non abbia ascoltato mio malgrado almeno qualche brano, che non abbia di conseguenza constatato la loro generale insignificanza, che non conosca le polemiche annesse e connesse, destinate a morire – come natura vuole – dalla settimana successiva. Il fatto è che il Festival non è semplicemente uno show televisivo, un prodotto della TV generalista che un normale utente pagatore del canone possa decidere di vedere oppure no. Il Festival te lo sorbisci comunque, se leggi un giornale, se parli con un collega: è l’argomento neutro perfetto per riempire un silenzio tra sconosciuti, un formidabile attivatore di conversazioni. Anche solo dire «non ho visto questa edizione di Sanremo» ti rende parte del discorso Sanremo. Anche ammettere di non saperne nulla, ti getta a capofitto nell’argomento. Con il web, poi, la sua presenza si è fatta ancora più pervasiva. Chiunque abbia una connessione internet o un profilo social non può negarsi al flusso di informazioni che viene prodotto intorno al Festival nella settimana (corta: dal martedì al sabato, con coda domenicale) della sua messa in onda. Ho visto profili social morti da mesi, depressi dallo smart working o dalla pandemia, risorgere miracolosamente grazie ai commenti sui cantanti in gara, sulle canzoni, sui vestiti, sulle battute orride di Fiorello. Ogni bolla ha tirato fuori un tema di discussione: l’uso del termine direttore/direttrice d’orchestra, i fiori offerti alle femminucce e non ai maschietti, il tono reazionario di certi monologhi. Ogni bolla ha trovato anche il proprio spazio di rappresentanza: nella testimonianza di un ospite, nel testo di una canzone o nella biografia di un cantante in gara. La struttura stessa dello spettacolo sanremese garantisce una ampia notiziabilità e ricorda per certi versi più il feed di un social network che un testo unitario, chiuso, dotato di coerenza interna: una struttura modulare, divisa in microtesti di tre-quattro minuti al massimo. Le canzoni, gli sketch, persino gli stacchi pubblicitari sono testi interconnessi ma dotati di una propria autonomia, estetica, visiva, di contenuto, persino ideologica: nello stesso flusso possiamo assistere a una canzone vintage di Orietta Betti poi a un “quadro” finto-trasgressivo di Achille Lauro poi a una predica motivazionale del dio Zlatan poi una tirata sulla guerra al Covid (migliaia di morti!); e, in questo accumularsi di contenuti (ciascuno dei quali viene costantemente commentato sui canali social degli spettatori, crea dibattiti e sviluppa ulteriori testi, durante la diretta e nei giorni successivi), non c’è affatto distonia, non ci sono stecche da segnalare. Tutto è meravigliosamente intonato per le micro-nicchie del pubblico ascoltante, ognuna delle quali troverà il proprio spazio in cui identificarsi, il gattino su cui imbambolarsi, la parola su cui indignarsi, la battuta su cui sbadigliare, la canzone di cui lagnarsi.

Come si può ignorare Sanremo? Come si può prescindere dalla sua esistenza? Sanremo, pur in una edizione evidentemente triste, è stata la rara parentesi di un Annus Horribilis. Entrare nel suo discorso ci ha permesso finalmente di non parlare di morti e positivi, di vaccini e di varianti, ma solo di battute sessiste e canzoni banali. Con i limiti dettati dall’emergenza sanitaria, Sanremo ha sancito poi la definitiva irrilevanza del pubblico. Con i teatri chiusi e i lavoratori dello spettacolo fermi da quasi un anno, il Festival ha saputo comunque tenere botta, in barba alla pandemia e agli assembramenti, in un Teatro Ariston deserto, davanti a poltrone vuote, con una macchina di applausi finti a sottolinearne i momenti straordinari. Chi se ne frega del pubblico, in fondo. Sanremo non ha bisogno di un pubblico, ha bisogno semmai di una comunità di parlanti che ne diffondano l’esistenza. Prendo in prestito una frase di Debord (il testo è ovviamente La società dello spettacolo): «Lo spettacolo non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini». In quest’anno di pandemia, di fronte al quelle tristissime poltrone vuote, Sanremo ha dichiarato ufficialmente il proprio status di virus linguistico: ha superato il proprio essere show televisivo, è diventato ufficialmente discorso.

Sono nato alla fine dei Settanta, ho passato esattamente metà della mia vita nel Novecento e l’altra metà in questo Secolo, in un altro Millennio. Altro che vorace lettore di fumetti, io sono figlio del Berlusconismo e della televisione. Ho passato tutta la vita davanti a uno schermo, ho imparato a riconoscere i meccanismi della comunicazione e a rispettare le regole del palinsesto. Ho maturato un sacro rispetto per la Pubblicità che, nell’era della comunicazione, ha assegnato un valore economico al mio tempo libero. Nell’era dello spettacolo diffuso, ho accettato di essere a mia volta produttore di contenuti, di entrare a far parte del flusso. Con la pandemia, e la negazione della interazione fisica che ha segnato davvero uno stacco nei confronti del Novecento, ho accettato l’apparire come unica forma di interazione possibile. Quando l’aria ha smesso di essere il principale canale di diffusione dei messaggi (anzi è diventato il principale trasmettitore di tossine tossiche) la nostra voce, il nostro corpo, la nostra faccia hanno dovuto tradursi in pixel per poter comunicare. Il lavoro si è fatto smart, e anche il contenuto televisivo si è adeguato a questa nuova forma. Il pubblico ha smesso di esistere come interlocutore fisico, è diventato elemento linguistico di un unico macro-discorso chiamato Sanremo. Ma questo macro-discorso è, a sua volta, parte di un flusso più ampio: tutta la realtà è diventata un problema linguistico.

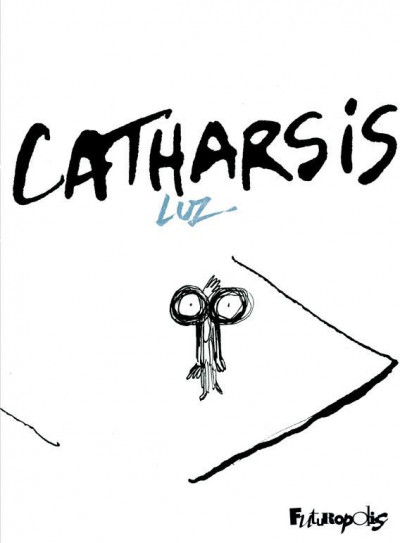

Fino al Novecento (lo so, ci ho vissuto metà della mia vita) lo spettacolo era funzionale a un’analisi del mondo, era un discorso sul mondo, non era il mondo. Fin dai tempi della commedia politica di Aristofane, la riflessione sul mondo non ambiva a modificarlo; anzi, la sua forza era proprio nel fatto che poteva permettersi di dire qualsiasi cosa, letteralmente, proprio perché la parola non avrebbe avuto conseguenze sulla realtà. Una bestemmia, per quanto violenta, funziona proprio perché non ha, non vuole avere effetti su Dio. È una battuta, uno scherzo: in tempi recenti si direbbe “una provocazione”. Quando Aristofane se la prendeva con Creonte il pubblico lo applaudiva caldamente ma, alla fine della rappresentazione, la realtà riprendeva il sopravvento. Il pubblico appassionato era cosciente del fatto che i suoi applausi non avrebbero avuto conseguenze. Creonte avrebbe continuato a governare e a far danni senza preoccuparsi minimamente delle opinioni di Aristofane. Questa chiara distinzione è andata avanti per duemila anni; da che esiste, lo spettacolo non incide sulla realtà. Anche perché, qualora lo facesse, non sarebbe più spettacolo: sarebbe religione. Nel nuovo secolo (o nuovo millennio che dir si voglia) stiamo assistendo a qualcosa di diverso. Forse il momento decisivo di questo cambio di punto di vista, almeno in Europa, è accaduto a Parigi il 7 gennaio 2015, nell’attentato alla sede della rivista di satira “Charlie Hebdo” (ne avrete sentito parlare, credo). Quel momento ha significato per il mondo una presa di coscienza molto ipocrita: «Je suis Charlie Hebdo», diceva il mondo civilizzato, che sfilava compatto per le strade rivendicando il diritto di esprimere sempre la propria opinione, a qualsiasi costo, di bestemmiare qualunque dio, con la consapevolezza, propria di una società civile e matura (come la democrazia ateniese del Quarto secolo a.C), che le parole non hanno effetti sulla realtà, anzi, che proprio nella loro insignificanza si può affermare la propria libertà. Nei giorni che seguirono quell’attentato eravamo tutti “Charlie Hebdo”; ma era una vita fa, erano i resti del Secolo scorso. Questo Secolo non è fatto per “Charlie Hebdo”: nell’era della comunicazione diffusa, la realtà è un macro-discorso che si fa oggetto di un costante dibattito. Non possiamo proprio permetterci di essere “Charlie Hebdo”. Ora le parole hanno un peso, vogliono dire la verità o almeno contribuire a tracciare i segni di una nuova realtà. In Catarsi (Bao Publishing, 2015) il disegnatore Luz – miracolosamente sopravvissuto alla strage – racconta con grande passione il proprio tentativo di riprendere a disegnare dopo quella dolorosa esperienza. I suoi disegni si impegnano a rievocare il mondo, e in questo faticoso sforzo di rievocazione lo riscrivono, ridefiniscono la narrazione dell’attentato. Provano a costruire un futuro, a dare corpo a un momento successivo a quell’evento. Ecco, in quella catarsi si rispecchia il mondo di questo Secolo, il suo tentativo di riscriversi, di darsi una forma per il futuro. In questo macro-discorso non possiamo più essere “Charlie Hebdo”: dobbiamo prendere atto della rilevanza di ciò che diciamo. Siamo produttori di contenuti che disegnano una nuova realtà, mediata e costantemente discussa, ridefinita. Un perenne scambio di opinioni che oscilla tra Fake e Face, tra l’Osceno e il Primo Piano. Ecco perché Sanremo non è soltanto un brutto, antiquato programma televisivo. Sanremo si inserisce perfettamente, con il suo caos contraddittorio e ribollente, nel dibattito sulla forma dei nostro tempo. Ci piaccia o no, in questo Secolo lo spettacolo è diventato una faccenda seria: nel nostro costante chiacchiericcio sul nulla, si decide in effetti il futuro del mondo.