Uno dei sottintesi più fastidiosi e nocivi dello stereotipo della cicala in epoca moderna è che l’insetto canterino sia l’epitome del fancazzismo e del conto che tocca pagare se non si è stati operosi, lavoratori e previdenti. Ma soprattutto che sia una virtù non divertirsi. Mentre la cicala, vuoi di Esopo o La Fontaine, suona e canta, la formica si fa il proverbiale mazzo – la sua soddisfazione consiste da un lato nella sussistenza, perché ha fatto provviste per l’inverno, dall’altro nel fare, acidamente, la morale alla cicala. Certo, la cicala è sventata, era così anche nella vista proposta dal Fedro di Platone: le cicale altro non sarebbero che mortali incantati dalle Muse, devoti alle arti e dimentichi delle esigenze materiali e corporee – morti di inedia e privazione sono riconvertiti in piccoli tentatori a sei zampe: il loro canto invita gli umani alla pigrizia e all’indulgenza, in non si sa bene cosa, ma sicuramente fuori dal ritmo diuturno e sempre uguale delle incombenze e delle responsabilità.

La questione è annosa, è sempre quella, si cade sempre e comunque sul terreno della polarità utile-dilettevole, non vi è uscita. Che il primo debba equivalere a sacrificio e il secondo a superfluo è uno dei più grandi successi dell’impalcatura giudaico-cristiana (ditemi un po’ voi se si può gioire che ti hanno inchiodato uno vivo a due assi, poi è morto, poi no, ma per questo i tuoi peccati saranno perdonati – se non ce ne metti sopra di nuovi). Per questo oggi serve ribaltare il consueto format, dove si parla prima dell’universale e poi lo si riscala macchiettisticamente sulle proporzioni del bassista da salotto. Tocca partire dal micro, per provare a non perdersi nel mare magnum moraleggiante delle dicotomie stupide.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’approccio filosofico del bassista e dei suoi omologhi dediti ad altri strumenti sia prettamente edonistico. La ricerca del risultato, ammesso che ci sia una idea di risultato, è incentrata in modo essenziale sul piacere e sull’aspettativa di conseguirne. Già qui ci schiantiamo in tanti, perché il rapporto costi/benefici è di difficilissima gestione e, a meno che non si sia iniziato con profitto da piccoli, sulla curva di apprendimento della disciplina musicale e dello strumento ci si perde facilmente. Voglio dire, non che sia un problema assoluto – arrivi dove arrivi, la questione è se sei pago di non riuscire ad andare oltre. Ecco, accontentarsi non è un crimine, ci mancherebbe, solo che poi viene da guardare con sospetto a quelli che evidentemente non sono delle cime e ti sbandierano quanto sono bravi (si tratta di una minoranza, ed è un’eccezione rispetto ad altri ambiti disciplinari) perché tutti sappiamo che davanti a noi c’è un’impossibilità asintotica di diventare perfetti. E, oltretutto, ci sono ampi Lebensräume per le diversità e le distintività. Ci sono modi di suonare che possono appartenere a uno solo e non ci si può fare niente.

E allora, primo spunto: non è detto che la cicala sia felice.

Canta, è vero, ma non sappiamo nulla delle sue sofferenze, dei suoi patimenti sottostanti. Allo stesso modo in cui gli insipienti di musica considerano triviale e banale che uno suoni qualcosa, come se non ci volesse poi molto. Certo, siamo abituati ad abborracciamenti e approssimazioni anche parecchio pesanti – abbiamo «democratizzato» anche il palcoscenico, sostituendo l’accademia con lo show business e confondendo pesantemente competenza e intrattenimento, con uno spettro di risultati, più o meno sani o malsani, che va dalla canzone popolare facile da cantare ma magari difficile da suonare al tormentone pop-rock semplice semplice ma che non funziona senza la voce di chi lo canta. Certo che le sfumature malsane non aiutano – sarò una formica vecchia en travesti ma certi fenomeni di questi tempi tutti autotune e cazzate allo stato brado proprio non li concepisco, non riescono neppure a incuriosirmi. Come magari poteva invece accadere in qualche misura con certe forme e generi che non frequentavo (hip hop, potrei dire, per fare un esempio).

Ecco allora che emerge un altro spunto: l’impoverimento del(la qualità del) contenuto è anche impoverimento del gusto. Se accade nella lingua perché non dovrebbe valere anche per il linguaggio musicale?

E che non stia accadendo nella lingua vi sfido a venire a raccontarmelo – posto che io riesca a capire cosa state dicendo. Vero, anzi, verissimo, che la lingua è tutt’altro che un corpus immutabile di oggetti e regole e quindi un po’ di cambiamento ci sta tutto, eccheccavolo, pure il vs. affz.tss.mo sarebbe stato un tempo reprensibile agli occhi della Pubblica Autorità per tutta una quantità di oltraggi al pudore, al clero e al culto. Grazie agli usi della lingua di oggidì (e al fatto che le pubbliche affissioni e gli speakers’ corners ormai sono ovunque, nel mondo immateriale della rete, così ovunque che ci sono più luoghi possibili che osservatori nel panopticon) invece può dire un po’ il cazzo che gli pare. Ottenendo indifferenza, se va bene, o, alla peggio, il commento stizzito di qualche bacchettone del menga.

Nel prodotto musicale «popolare» di oggi, lingua e musica stanno insieme, in un rapporto del tipo surimi e cellophane. Il primo lo butti giù anche se non sai cos’è, né vuoi saperlo davvero, però lo riconosci senz’ombra di dubbio – la seconda è giusto l’involucro, funzionale al contenuto, canonico, senza particolari sorprese.

L’interwebs [sic] mi aiuta come sempre in modi inaspettati e mi facilita la vita nel raccontare questa eterna ghirlanda intrecciata di infinite possibilità e asfissia delle scelte che sembra caratterizzare il mondo dei consumi di opere frutto della creatività umana. Per poco più di una decina di anni sono stati attivi tre tizi australiani sotto il nome di Axis of Awesome, non so niente di loro che non mi dica Wikipedia, però qualche sera fa me li sono trovati proposti da non so più quale social media in uno sketch in cui, suonando, ci dimostravano che con quattro accordi ci fai tutti i successi pop che vuoi. Niente di nuovo sotto il sole: sulla scala diatonica ci costruisci, se non vuoi uscire dall’ovvio, sette accordi che suonano tutti uguali all’interno delle dodici tonalità, tanto che si parla di accordi costruiti su ciascun grado della scala e non ha moltissimo senso dire che un Re minore è diverso da un La minore: quel che conta in modo particolare è il ruolo che ciascun accordo gioca rispetto a quelli che lo circondano. Però, in molti casi, il contesto è proprio scarno. Per esempio, il blues modello base vive di I-IV-V, solo tre accordi (cosa che potrebbe vantare anche Luciano Ligabue, ma sarebbe un confronto inappropriato e impertinente). Quello che fa decidere una tonalità, più che altro, sono le voci, quelle di chi canta e quelle degli strumenti, con le loro rispettive preferenze, spesso dettate dalla morfologia di una corda aperta o di una diteggiatura che suonano meglio, o delle corde vocali che non gliela fanno a prenderla più alta o più bassa. Fa quindi sorridere che il povero Adorno (come ricordava Boris Battaglia nello scorso numero monografico Popporno) si scandalizzasse, nel ’53, per la povertà strutturale del jazz – dove pure i chorus sono più comunemente composti da dodici, sedici, ventiquattro battute e le progressioni armoniche coprono tranquillamente due, tre tonalità diverse con, potenzialmente, decine di accordi variamente conditi di seste, none e alterazioni varie. Dove la cabala combinatoria dell’inventiva incontra con molta difficoltà un limite fisico che non sia quello dell’imperizia e della lentezza di testa di chi suona.

Ed eccoci dunque arrivati allo spunto definitivo – la questione della creatività e del suo essere un bene, o meno, per la società.

La partita non la si risolve qui, ci mancherebbe. A chi scrive mancano le risorse, il tempo e, a dirla tutta, anche solo la voglia di arrivare in fondo al problema. Non fosse altro che, in chiave prettamente egoistica, la consapevolezza di non possedere ‘sto gran spirito creativo e tutta questa inventiva bastano a concludere, come l’impiegato di De André, che ora purtroppo devo tornare al lavoro. Ma c’è ancora qualche ora, quindi facciamole un po’ di considerazioni sballate in mezzo a tutto il solito citazionismo sbrindellato da cui, con grande probabilità, salterà fuori un po’ di T.S. Eliot e di Leonard Cohen e [spoilerone] si andrà a concludere, Q.E.D., la totale insensatezza, non già del cosmo ma, prima ancora, delle aspirazioni e ambizioni umane. E domani, rilunedì, zac! L’ennesima trafittura del solito coltello, ormai spuntato ma non per questo meno doloroso.

La creatività, bene immateriale tanto celebrato quanto poco rispettato, richiede, almeno stando a quello che ci dicono quelli che studiano il fenomeno, solitudine, isolamento, separatezza, protezione dalle distrazioni. Per settimane, l’anno scorso, sono stato tormentato da uno spot di Masterclass in cui Joyce Carol Oates ci diceva che il più grande nemico della nostra creatività è il venire interrotti. Penso che la forza e la chiarezza di quell’insegnamento mi abbiano fatto risparmiare almeno ottanta Euro e confermato quelli che già erano forti sospetti. Perché se è vero che si può essere bravissimi a interrompersi da soli, vuoi per paura di procedere, per troppo entusiasmo o per terrore della pagina bianca, è ancora più vero che le azioni di disturbo che vengono da fuori sono tante e tante di più. E difficilmente sopprimibili.

Ma anche se uno non volesse diventare il prossimo scrittore di grido, bisogna considerare come in quest’epoca, in contesti aziendali e lavorativi, si sottolinei sempre di più il valore della creatività nell’elaborare soluzioni, definire progetti e risolvere problemi. La domanda su come diamine sia possibile creare condizioni adeguate perché possa attecchire e prosperare è dunque tutt’altro che peregrina. Qualcuno fa presente che l’interrogativo precorre comodamente l’età industriale, almeno leggendo ex post certi fenomeni. Consideriamo, ad esempio, Sir Isaac Newton: la formulazione delle sue teorie sulla gravitazione arriva dopo un paio di anni di ritiro nel suo Wolsthorpe Manor nel Lincolnshire, in ragione dell’arrivo a Londra della peste tra il 1665 e il 1666. Qualcun’altro si è divertito a ipotizzare quale fosse il QI di Newton ed è giunto a dire «centonovanta». Tanto, tantissimo, da vero genio. Ma è anche vero che quando cadeva la mela dal famoso albero a Newton nessuno stava rompendo i coglioni con mail, call, messaggi, riunioni e simili diavolerie. Certo, non tutti abbiamo simili contributi da portare al progresso della società quindi è giusto che si sia sempre impastoiati in dette diavolerie, giusto?

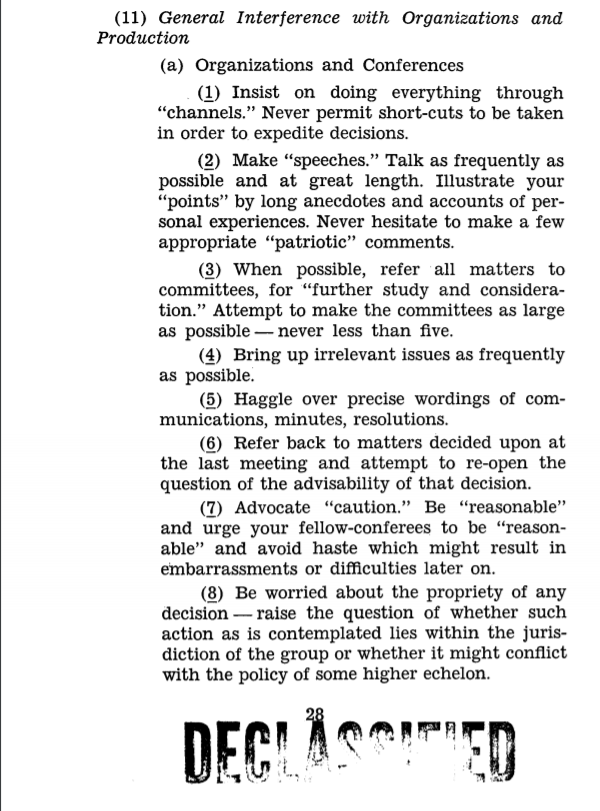

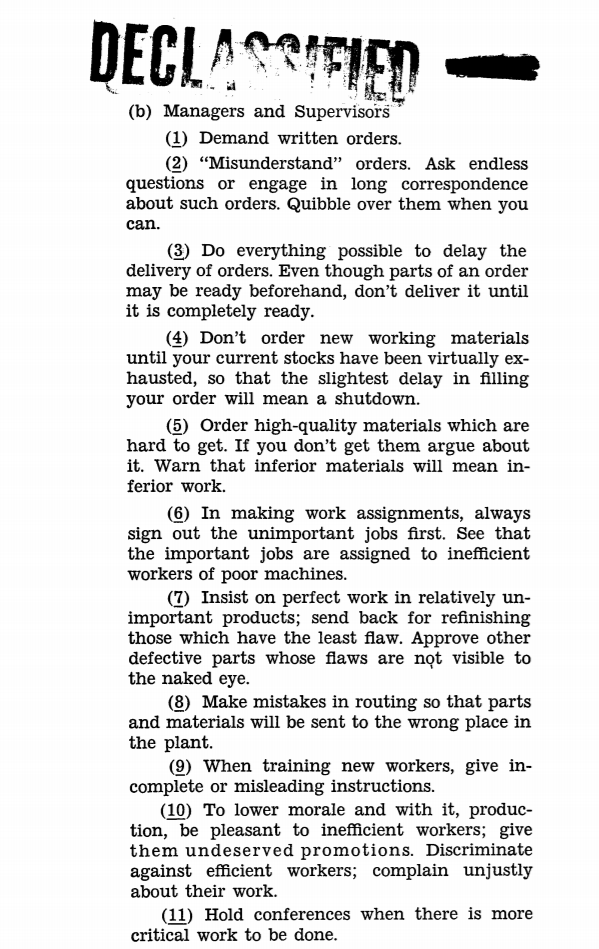

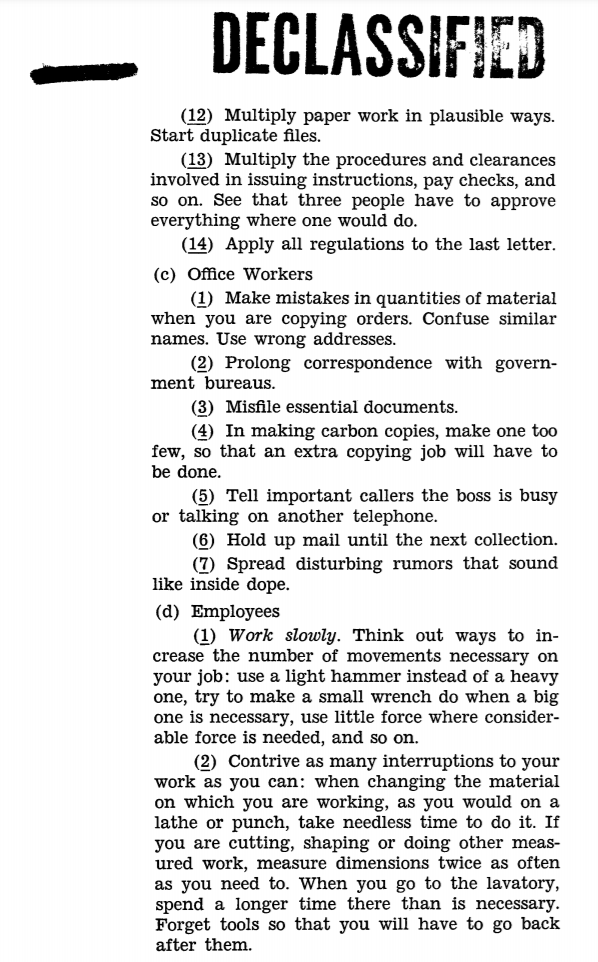

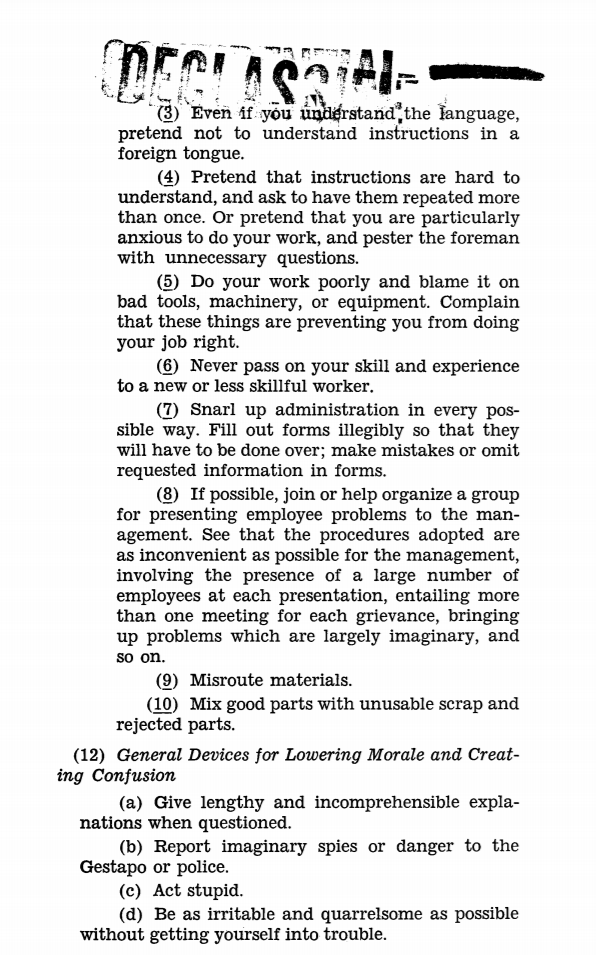

Non proprio. D’altro canto mica siamo tutti Montaigne che possiamo ritirarci in campagna a scrivere due volumi di Saggi. Non c’è neppure modo di farsi venire il dubbio. Se siamo sempre attanagliati dalle minuzie dispersive e rumorose della giornata lavorativa, soprattutto, si faticherà a tirare fuori la brillantezza di ciascuno – la democrazia si implementa così in modo caricaturale e diminutivo gettando sabbia in faccia a tutti quanti. Nel casino non si vedrà chi è in grado di fare qualcosa di notevole, tutti insieme si avanzerà o retrocederà, a tentoni, come Cthulhu ubriachi appena svegli. E c’è di più. L’autore che ricordava il biennio di buen retiro di Newton ci ricorda come il mantra aziendalistico elevi alla massima dignità il potere del lavoro di squadra, del brainstorming e del team building, affermando così una delle più grosse castronerie che si possano dire sulla psicologia delle organizzazioni e degli individui. In gruppo, se non adeguatamente addestrati e motivati da una logica formalizzata di gioco di squadra che tende a valere in contesti altrettanto formalmente definiti, si viaggia tanto più lenti e quanto più stupidi al crescere del numero dei componenti. Uno dirà che queste sono opinioni e che i rituali delle organizzazioni hanno una onorata carriera e poche ragioni di essere cambiati visto che comunque i risultati eclatanti dei gruppi e dei singoli arrivano anche così. Se vi va, che sia. Considerate però che fino a qualche tempo fa si poteva trovare sul sito della CIA (adesso, comunque, qui) un documento elaborato dall’OSS, il suo precursore dei tempi della Seconda Guerra Mondiale, per indicare alle persone comuni come potevano aiutare lo sforzo bellico alleato dall’interno dei territori occupati dal nemico. La lettura è agghiacciante. I suggerimenti del Simple Sabotage Field Manual, le organizzazioni dei collettoidi bianchi li mettono in pratica anche senza averlo letto, convincendo tutti di stare facendo cose buone e utili.

La sezione che ci interessa maggiormente è la (11) General Interference with Organizations and Production, la riporto quasi integralmente qui di seguito perché la si può usare come checklist del quotidiano in modo assiduo. Tanto per farsi un’idea, ecco alcuni dei «precetti» esposti per generare attrito e rallentare i progressi dell’organizzazione che si intende colpire:

Hold conferences when there is more critical work to be done

Haggle over precise wordings of communications, minutes, resolutions.

Refer back to matters decided upon at the last meeting and attempt to re-open the question of the advisability of that decision.

Come disse una volta un tizio, incrociato incidentalmente agli albori della mia carriera lavorativa in giacca e cravatta: «Ma se l’unione fa la forza, la riunione cosa fa?»

Interrogarsi sul senso e sull’utilità di quel che si sta facendo sarebbe buona e sana norma per una società che cerca di progredire. Un tempo questo è sicuramente stato un imperativo assoluto: perché prima di dormire chiudi l’ingresso della caverna con pietre e rami? Perché non voglio essere mangiato dalla tigre dai denti a roncola o dall’orso ipermetrope dall’artiglio di acciaio. Sono ottimi motivi, spesso imparati sulla pelle dei propri congiunti e sodali. Oggi faremmo una riunione fiume e al calar delle tenebre le fiere avrebbero buon gioco.

Allo stesso modo, fuori dalla caverna del bassista da salotto ci sono nemici, naturali e artificiali, innumerevoli, spesso agghindati da opportunità. Ne abbiamo parlato spesso: gli oggetti, gli ammennicoli, le dotazioni, l’armamentario da far crescere indefinitamente, le correnti, gli stili, le scuole, i maestri. Dentro però, più subdola e corrosiva, si è infiltrata l’anticultura del lavoro iperconnesso, ulteriormente inguaiata da questa remotizzazione forzata e dall’incallimento degli slang aziendalisti a basso contenuto di significato. Se anche il lavoro non ti occupa quelle undici o dodici ore lorde quotidiane, quel che resta di te al termine del giorno è un individuo non esattamente ben orientato verso la sintonizzazione sulla propria pars creativa. Proprio no. Servirebbe un po’ di respiro e invece l’iroso girone in cui si è finiti vuole tutti sotto, in apnea costante, per celebrare chi schiatta più tardi (ma soprattutto chi finge di non avere le bombole).

Come consolarsi, non so. Della Giga di Bach dalla Partita n. 2 in Re minore BVW 1004 ho imparato, abbastanza male, sette battute. E sarebbe solo studio, neanche creatività, quella ce l’ha messa Johann Sebastian. Stima a finire: un paio di mesi, se non studio altro.

In un corso di Masterclass che invece ho iniziato, per abbandonarlo alla terza lezione, il docente, uno scrittore di gialli, diceva che il suo primo libro l’ha scritto in larga parte dalle cinque e mezzo del mattino alle sette e mezzo, ogni giorno, prima di prepararsi per andare al lavoro. Forse è così che si fa. Anche solo quando si tratta di portare la tua capacità di bassista to the next level, come dice un’ottima piattaforma di e-learning di cui ho acquistato una lifetime membership (cessando di seguire qualunque corso da quel momento in poi – perché la vita, a quanto pare, non è adesso, ma più avanti).

E pensa se fossi uno di quelli che hanno studiato davvero. Come novelli Odini (si potrà fare il plurale?) hanno fatto sacrificio di sé stessi a sé stessi, appendendosi al grande albero Ygdrasill, l’albero del mondo, per nove giorni e nove notti, in cerca della conoscenza superiore.

La cicala sull’albero ci sta per merito. Sopravvissuta all’eruzione dal sottosuolo dove è cresciuta da larva, ninfa, pupa o cosa diamine viene per primo e per ultimo, ha scavato il suo cunicolo verso l’alto, si è librata in volo, ha evitato di apportare un buon contenuto proteico al predatore di turno, ed è approdata sull’albero dove, al crescere delle temperature, i maschi fanno una caciara tremenda perché chiedono, molto semplicemente di potersi accoppiare.

Che onestà, che schiettezza.

Lo stesso non si può dire di tutti quei simulacri di formica che girano per i corridoi, gli open space, gli uffici e i corner office aziendali, mangiando tutto il tempo che riescono a rosicchiare, il loro, certo, ma soprattutto anche il vostro. Specie se vi convincono che dovete essere come loro.

————————————–

Nota bibliografica (breve)

Il pezzo di questa settimana è largamente debitore nei confronti di questo articolo di Pilita Clark, How the modern office is killing our creativity, FT.com, 15/03/2019

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.