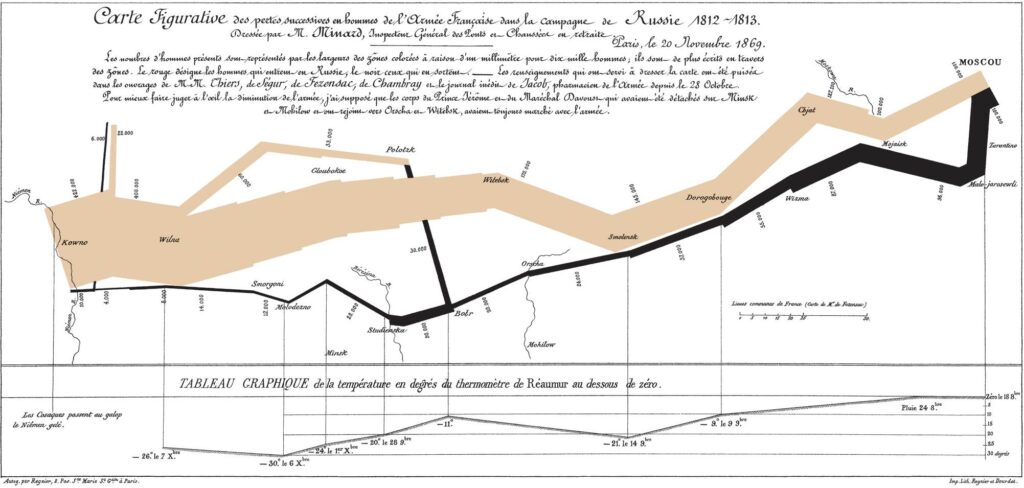

In un tempo ormai non troppo vicino, in questa stessa galassia, sul pianeta Sol III, nel contesto territoriale denominato Italia, il bassista da salotto si occupava, come al solito senza avere una rotta troppo precisa, di storia contemporanea. Dopo vari tira e molla interiori, in un’epoca di incertezze massime, nella quale tutti parevano sapere dove andare, manco fossero stati uccelli migratori inquadrati in stormi disciplinati, aveva trovato una sorta di filo conduttore per tentare di tenere insieme quell’esperienza scombiccherata e darle un verso, come si usa dire a Firenze. Quel filo, visto che non si era in una accademia militare, non poteva essere quello della storia militare tout court, quella degli schieramenti di truppe di Napoleone a Austerlitz, Jena o Marengo o di Cesare a Farsàlo – anche se nello strambo piano di studi c’era di tutto, dalla letteratura latina agli studi strategici – perché il dipartimento di storia aveva dalla sua una tradizione robusta di storiografia di scuola marxista, circostanza che portava con sé, fortunatamente, una posizione netta di disarmo della storiografia puramente evenementielle, meramente aneddotica, cronachistica, per abbracciare posizioni più interdisciplinari, sia per quel che riguarda le scienze sociali che le discipline tecniche e quantitative che il XX secolo vedeva via via maturare sempre di più. Facciamo un po’ un esempio per capirci: quando pensiamo all’era napoleonica inevitabilmente ci vengono in mente i quadroni a olio di J.L. David con Napoleone in pose plastiche e eroiche, vero? A nessuno balenano in mente le storie dei circa un milione e duecentomila francesi della cui morte si è reso responsabile (per parlare solo di quelli con la sua divisa), la ritirata di Russia viene evocata un po’ più spesso nella sua dimensione eclatante di ecatombe idiota, ma, a parte quello, nel nostro immaginario (e cara grazia se ancora si riesce a ricordare qualcosa dei testi di scuola) non si vede niente. Niente delle persone, degli individui, dei coscritti e dei volontari. Nella campagna di Russia attraversarono in quattrocentoventiduemila il Niemen ghiacciato. Tornarono in diecimila. E noi siamo ancora qui con il tappetto di turno e tutta l’iconografia glorificante del caso. Sangue e trippaglia umana sparsi a profusione a morire male sui campi di battaglia di mezz’Europa e a noi ancora brillano gli occhi.

Certo, la Restaurazione che seguì quella stagione fu vissuta dai sempre più nutriti strati borghesi e proletari proto-industriali come un contraltare allo spirito rivoluzionario dell’89, un momento in cui si era dimostrato che le tre teste del potere di stampo feudale potevano essere fatte cadere se il pueblo unido, insomma, ci siamo capiti. Rovesciare il regime, dimostrare di poterlo fare in quel modo, ecco, era stata una prima assoluta. Poi, vabbe’, il potere, anche quello delegato e rappresentativo (perché non dovrebbe?) corrompe tutto e tutti e le cose vanno come sappiamo. Una volta seppelliti i morti e rimandati a casa i reduci del periodo 1799-1815 l’Ancien Régime prova a innestare una marcia indietro disperata, destinata, non sorprendentemente, al fallimento: emergeranno la potenza industriale e coloniale dell’Impero Britannico e un desiderio di liberazione dai gioghi feudali che continuerà a vedere uniti individui di varia estrazione – consentendo di mettere insieme generazioni di moti rivoluzionari destinati a fortune spesso scarse e a nuovi spargimenti di sangue, segnando però una tendenza costante alla trasformazione delle monarchie assolute in costituzionali. Come, del resto, si evince dai libri di testo anche solo della scuola media, foss’anche avendoli letti qualche volta senza troppa attenzione, cosa comunque sufficiente a distinguersi. Il patto col diavolo delle aristocrazie sarà con la borghesia – meglio tirarsi su qualche parvenu, pagando anche lo scotto di vederlo diventare più ricco e potente che veder lavorare la ghigliottina o i suoi omologhi. Gli inglesi interpreteranno il nuovo modello di scala sociale nel modo più scaltro e pragmatico – e qui introduciamo, con tutta la rapidità e approssimazione che questo spazio cialtronescamente interpretato consente, un altro fattore critico, quello economico-tecnologico – consentendo a figli di sarti o mugnai o droghieri di diventare Sir o Lord in ragione delle ricchezze accumulate o delle innovazioni tecniche realizzate, modello che non hanno più abbandonato, basta vedere l’approccio tenuto nel fare di Londra uno snodo finanziario e immobiliare (però pensato per quelli che più assomigliano a figure apicali da Ancien Régime, cioè oligarchi russi e sceicchi arabi, più altre figure che probabilmente non compaiono troppo in superficie ma sotto sotto ci sono eccome). Elementi propedeutici e antesignani delle moderne tecniche di fracking della lotta di classe trovarono già largo impiego nel corso del XIX secolo. Se posso agganciare anche solo uno del gruppo sociale apparentemente coeso e solidale e far vedere a tutti che, se si concentra su altro, sul profitto, sul progresso tecnico, allora può elevarsi e raggranellare onori e ricchezza, ho buone possibilità di infrangere una compattezza che, se diretta e agita in certe modalità, potrebbe anche abbattere un impero. Difatti la rivoluzione che si rifece a Marx (e vai di analisi un po’ tritata lì per lì) avvenne in Russia, nell’impero zarista e non dalle parti dei tedeschi, quei tedeschi metodici e programmatori, infaticabili raggranellatori che un Dostoevskij assai polemico raffigurava, nel Giocatore, come tizi che invecchiavano preparandosi ad affrontare con cautela e risparmi adeguati i passi importanti della vita.

E ora si dirà, ok amico, stai andando avanti già da un po’, ma quand’è che ‘sto pezzo fa il suo lavoro nella rivista che ammazza fascisti?

Se c’è una buona cosa che consente di fare la musica è non parlare. Specie non parlare di opinioni e posizioni politiche – meglio non sapere un cazzo di niente, ve lo garantisco. Don’t ask, don’t tell – che nelle forze armate americane era ipocrisia ma nella vostra band suburbana, davvero, è meglio lasciar stare (a meno che non sia chiaro il vissuto comune di un milieu che può essere determinante, talvolta, nel guidare il messaggio, come potrebbe essere per gruppi che, nel panorama italiano, vanno dai CCCP/CSI agli Assalti Frontali, dai Litfiba prima maniera agli Almamegretta e via e via). Nelle vostre (nostre) band del cavolo è meglio che non ci sia un messaggio, perché innanzitutto per portarne uno intanto bisogna avercelo, e poi si tratta di saperlo raccontare in un modo che sia interessante. Ecco. Poi è del tutto legittimo rilevare come il successo più compiuto arrida in modo pressoché sistematico a gruppi e autori che raccontano un messaggio egualitario, progressista o pure proprio anti-sistema con le molotov e lo spaccatutto (per la rabbia, si vedano, per esempio, i Rage Against The Machine e i progetti collaterali/successivi), rispetto a soggetti dichiaratamente fascisti che animano, al più, ritrovi di associazioni e club dove ci si prende festosamente a cinghiate. La rete mi dice che esiste anche un cluster di genere «National Socialist Black Metal», la cui genealogia è tracciabile in prima istanza a quella parte di scena metal messa in moto, in particolare, dal progetto Burzum di quel simpaticone di Varg Vikernes (ne accennavo anche qui ), ma il punto qui non è stare sull’asse della (fuorviantissima) antinomia rossi-neri.

Difatti è indubitabile che ci possa essere alcunché di più stupido (o disonesto) di questo asse demenziale che ogni anno ci viene riproposto parlando di «morti di tutte e due le parti». Gli archetipi sportivi, lungamente abusati come strumento interpretativo dell’esperienza bellica – chi ha voglia e non si trova respinto dalla saggistica può rivolgersi a Eric J. Leed e Paul Fussell per maggiori informazioni – ci riportano a immagini di riconciliazione post-match da parte di due schieramenti contrapposti sul campo di dimensioni regolamentari, ciascuno con le loro brave casacchine dipinte con i colori sociali e i blasoni del caso. Questa roba è tragicamente distorsiva rispetto ad almeno due caratteristiche sostanziali dello scenario che ha portato a far sì che la data di oggi, quella in cui scrivo, il 25 aprile, sia celebrata.

Primo aspetto, l’asimmetria. Con l’8 settembre 1943, crocevia della storia al quale il re, lo Stato Maggiore italiano e gli alleati arrivano con un livello di preparazione e un approccio strategico che il tentativo di far partire la Super League calcistica degli ultimi giorni pare un capolavoro al confronto, chi voleva poteva continuare a combattere con i tedeschi, usufruendo di linee di rifornimento e livelli di dotazioni belliche non confrontabili con quelle di chi si dava alla macchia cercando di raccordarsi con elementi militari che avessero accesso almeno a un po’ di armi. Col tempo si iniziarono a organizzare aviolanci per recapitare un po’ di roba utile per fare un tot di lotta armata organizzata. Certo, spesso e volentieri venivano intercettati dai tedeschi e dai repubblichini, non era un sistema efficientissimo. Avvertenza importante, non guardate alle statistiche che indicano il numero di partigiani al 25 aprile 1945. Ne accaddero di cose strane e confuse, in diebus illis.

Secondo aspetto, la frammentazione ideologica. Per quanto alla fine della guerra sia andata in scena la classica spoliazione dei meriti con ciascuna parte politica che tirava quanto più forte dal proprio lato, operando sistematicamente falsi storici in salsa campagna elettorale permanente, la verità vera degli anni di lotta armata contro invasori tedeschi e repubblica di Salò nei territori occupati è che si metteva insieme chi si ritrovava insieme, più o meno, e all’inizio erano pochi, pochissimi. Veterani delle campagne d’Africa e Russia, ex prigionieri di guerra, soldati che non erano transitati nella RSI, a volte soli a volte in gruppi di grandi dimensioni, civili ricercati dalle autorità nazifascisti o, semplicemente, attratti dalla prospettiva di passare all’azione. Le formazioni politiche, ovviamente, dietro a tutto questo c’erano, ma all’impronta organizzativa non faceva necessariamente seguito quella dell’ortodossia politica. Anche se al loro interno esisteva il ruolo del commissario politico, poteva benissimo accadere che a guidare una brigata Garibaldi ci fosse un ufficiale di orientamento non comunista, magari aristocratico e monarchico, e neppure il commissario politico doveva essere di provata fede comunista. L’elemento «politico» era quello antifascista, democratico e libertario in primo luogo. Un esercito di volontari motivati poteva rendere meglio di legioni di indottrinati, specie se ai secondi veniva via via a mancare il terreno emotivo poco convincente di una Vaterland non loro e puntualità nei rifornimenti, di uomini, mezzi e risorse.

Nell’allegria generale del pezzo di questa settimana hanno fatto la loro comparsa varie immagini di morti in quantità. Un senso di tali evocazioni è pilotare la riflessione su come la quantità di vittime non sia mai stato un argomento contro quelli che erano al comando al momento. Cosa intendo? Napoleone fa questo e quello, fa della Francia repubblicana un Impero che domina per qualche tempo sull’Europa intera, ma i più lo ricordano con nostalgia, perché è tanto più forte l’odio per l’ordine precedente e tanto più forte il desiderio di non ricostituirlo. La prima guerra mondiale fa un numero mai visto prima di morti, concentrati in particolare tra i militari: tanto per darvi un’idea siamo intorno a un milione e quattrocentomila morti, quasi il triplo rispetto ai cinquecento trentamila della seconda. Si fa forse la rivoluzione contro la monarchia sabauda? Niente memorie di momenti in stile cannoneggiamenti à la Bava Beccaris (ricordiamoci che dovette tornare un espatriato per sparare a Umberto I) a guidare la rabbia delle tante famiglie decimate? No, anche perché in questo ultimo caso il dieci per cento dei mobilitati era morto e gli altri erano in buona parte pesantemente traumatizzati. E siccome la Storia personificata non è una entità benevola, uno come Mussolini passò gran parte del tempo in settori del fronte abbastanza addormentati mentre varie coorti demografiche venivano passate al tritacarne, gassate o fiammeggiate sulle alture del Carso.

Una cosa che mi ha sempre colpito dei veterani di guerra è che spesso tornano a fare la guerra. Non riescono a starne lontani. Come il protagonista di The Hurt Locker (film di quella valchiria di Kathryn Bigelow che per certi versi non brilla per aderenza a crismi di realismo) che non riesce a reinserirsi nella vita domestica senza provare la nostalgia più accesa per il lonely walk dell’artificiere che va a disinnescare l’IED di turno (indizio: non è una costosa istituzione di didattica del design). Questa non è una fanfaluca, i «marchiati» da Ares veramente non hanno più luogo di appartenenza se non il teatro di guerra stesso – e in una società che ha perso apparati di ritualità organizzata che nelle società prestoriche e tribali consentono di tagliare teste e sbudellare oggi e domani di tornare a coltivare la terra e intrecciare fogliame per il tetto della casa, questo ha condotto a un impazzimento progressivo e a un fenomeno di selezione avversa tale per cui i più produttivi nel sistema industriale della guerra agìta, e i migliori candidati a tornare a casa, sono i sociopatici.

Lo standard dei fascismi moderni nasce quindi qui, in questo ritaglio di terra in mezzo al Mediterraneo, non in ragione di una sconfitta ma della miscela perfetta tra trauma dell’esperienza bellica, separatezza completa tra fronte e retrovie e narrativa della «vittoria mutilata». Italiani brava gente, certo, ma chi ha imparato a sopravvivere al fronte, sulla prima linea, ha appreso in molti casi anche a fare cose decisamente pericolose dalle quali non è semplice tornare indietro. Il bisogno di appartenenza, la pressione post-traumatica, l’incomprensione della società dei civili, mettici accanto l’opportunismo di parecchi a saltare sul carro o a guidarlo e si hanno già tutti i reagenti necessari per ribaltare l’equilibrio della società, anche soltanto offrendo la tentazione di cambiare qualcosa, fosse anche a casaccio, ma violentemente.

Gli ingredienti di base quindi sono: nazionalismo identitario posticcio, l’idea di un popolo tradito, una costruzione del noi intorno alla connotazione bellica, con una militarizzazione squadrista della società che sarà ingrediente cardine di tutti i fascismi («Proud Boys, stand back and stand by» vi dirà qualcosa, per fare un esempio fresco fresco) e una retorica mitologica e mitopoietica allo stesso tempo, intrinsecamente retriva, antiliberale, antiparlamentare, con un ancoramento del ruolo della donna a fattrice di portatori di moschetto e angelo del focolare con, infine, un solido, convinto, robusto rapporto di sinergia con latifondisti, capitalisti, finanzieri e mafiosi. Ci vorrà il nazionalsocialismo e la sua specifica genesi per mettere nell’intruglio fascistizzante l’ingrediente fondamentale dell’enunciazione del nemico mortale su base razziale. Una robusta tradizione antisemita, già vivissima anche in Francia e in Europa Orientale, forniva grandi opportunità per essere rinnovata nel modo più virulento possibile. La classica triade Dio, Patria e famiglia diventava Patria ariana e Führer come divinità, Patria, tanto per rinforzare il concetto, e partito nazionalsocialista come famiglia. In nome di questi tre si poteva e doveva fare di tutto. Incluso torturare, ammazzare, trucidare, sopprimere. Uno degli argomenti più usati dai fascisti del terzo millennio e dai loro sdoganatori sarebbe che i tempi sono cambiati. Non è un argomento sano, né da pronunciare né da accettare. Perché i tempi saranno anche diversi, le teste no.

Erich Fromm pubblicò Fuga dalla Libertà nel 1941 e per quanto possa essere un’opera datata (non so, qualcuno la considera tale?), nondimeno ha fatto centro quando fare centro non era così semplice come quando la verità storica sarebbe stata dispiegata davanti a tutti e i cittadini di Weimar e altre cittadine si sarebbero fatti una visita guidata al campo di sterminio con le fosse e i carri ancora straripanti di cadaveri smunti. L’uomo, in buona sostanza e col solito tasso di cialtroneria del bassista, è un inetto quando si tratta di decidere cosa farsene della libertà. La messa a disposizione di margini di libertà corrisponde, storicamente, a un incremento di una angoscia esistenziale e a un rifugiarsi, in tempi via via più tecnologizzati, in metafore di automazione, nel meccanismo come lenitivo del dolore di doversi trovare a scegliere guardandosi dentro, o, almeno, sapendosi responsabili. In Adolf Eichmann alla sbarra vent’anni dopo si vede il piccolo burocrate che si proclama innocente in quanto semplicemente «impiegato» del sistema. Il participio passato (passivo) non è un dettaglio. Se te lo chiedono i grandi capi tu progetti un sistema efficiente di trasporto delle persone da smaltire poi nei campi, no?

Per uno di quei classici risvolti ironici della storia, i professionisti professi, ancorché coscritti, della guerra, i votati, i reduci di El Alamein o delle steppe russe, rotti al mestiere delle armi e in buona parte antifascisti per esperienza (tutti odiavano le stupide e codardissime divisioni di camicie nere, così come i livelli di equipaggiamento e rifornimento miserevoli e la subalternità conclamata rispetto all’alleato con la svastica) – questi individui, dicevo, andranno ad alimentare le strutture, i ranghi e gli apparati di comando operativo del Corpo Volontari della Libertà. Stavolta non le associazioni combattentistiche e le squadracce. L’esempio del monarchico aristocratico che mi veniva da citare qualche paragrafo fa è quello di un autore di diaristica che mi torna spesso a mente, Paolo Caccia Dominioni, conte, architetto cosmopolita, poliglotta e capace illustratore, decorato della Grande Guerra, richiamato nelle guerre coloniali e nel secondo conflitto mondiale, ridecorato pure in quello, anche da Rommel, per le azioni nelle battaglie di El Alamein, sfuggito, dopo aver respinto l’offensiva di australiani e neozelandesi, con poche altre decine di soldati, all’annientamento del X Corpo d’Armata da parte delle forze soverchianti di quel pomposo e poco sopportabile personaggio che era Montgomery, partigiano e comandante della 106° Brigata Garibaldi, catturato due volte dai nazifascisti, altrettante tornato libero, infine nello stato maggiore del CVL all’epoca della Liberazione, settantacinque anni fa. Ecco, quando penso a come poteva essere la vita da integrati nel sistema che però a un certo punto dicono che può anche bastare e fanno qualcosa questo è un buon esempio – e ho preso qualcuno di «buona famiglia» apposta. In piccolo, senza dover progettare il sistema dello sterminio d’amblais, avremmo preso quasi tutti la strada del burocrate «impiegato», magari cercando di evitare il fronte in primo luogo (un buon esempio è di nuovo Drumpf junior, quattro volte non spedito in Vietnam per ragioni di studio e una per «speroni ossei» nei piedi). [Singolare che Trump sia venuto fuori due volte – o forse no, visto che il suo vecchio era stato il padrone di casa di Woody Guthrie per un paio d’anni]

Il dopoguerra fu meglio della guerra (grazie al …) ma non fu un granché come periodo. L’Italia divenne un’altra tessera nel Great Game nuova versione e la normalizzazione divenne necessità imposta. Onestamente non so cosa potesse venirne fuori in circostanze diverse, forse la guerra civile per altri anni, forse altro, chi può dirlo. Varie amnistie gettarono calce spenta sulle conseguenze delle violenze degli ultimi giorni di guerra e dei primi di «pace», nei quali, paradossalmente, a rimetterci furono anche svariati combattenti partigiani di lungo corso. Non c’è giustizia in questi frangenti, non c’è equità o riconoscenza. [Non deve essere stato un caso se l’ex commilitone e compagno di lotta partigiana di Caccia Dominioni, Renato Chiodini, tornato a fare l’operaio meccanico, nel 1950, propone, con successo, al suo ex comandante di raggiungerlo a El Alamein, dove i due si sarebbero dedicati, per i dodici anni successivi, a raccogliere i resti dei morti, non solo italiani, nel deserto egiziano. Quando a casa le cose si «sistemano» diventa difficile restarci, specie quando qualcosa di irrisolto e incompiuto ancora chiama dal teatro di guerra ormai dismesso, dalle dune disseminate di mine ancora attive e di ossa smerigliate dalla sabbia.]

I decenni sono passati e ci siamo barcamenati tra la lettera della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e l’attività non solo del MSI ma anche di una ridda di gruppi che in ragione di tale lettera avrebbero dovuto essere messi in discussione. Ma niente, il «rigurgito» è duro a morire e i bustini di quella macchietta tragica che era Mussolini abitano le scrivanie di tanti soggetti da notte della Repubblica (ma anche da brutte giornate). Siamo sempre lì, i morti sono morti, all’occorrenza vengono impiegati o dimenticati, secondo bisogna, e fior di coglioni fuori misura insistono a tirar fuori il discorso del «ha fatto anche cose buone». Se possono dire una minchiata di tal portata è proprio perché la guerra di Liberazione è finita in un modo e non nell’altro. E anche perché le cose non buone furono in tanti a farle. L’OVRA lavorava con grande efficienza perché poteva contare su un buon livello di collaborazione (delazione) del cittadino medio.

Per cui, e non poteva essere diversamente, il fascista di oggi ha libertà di parola, di azione, di organizzazione, e spazia liberamente senza ritenzione alcuna. Le prime volte che ho messo piede a Roma il mio sguardo è sempre stato preso a schiaffi dalla profusione di posteracci neri appiccicati alla cazzo un po’ ovunque, apparentemente disegnati dal graphic designer della X Mas, tenuto in vita non si sa bene come o con quale ricetta segreta. Una roba mai vista. Però non vengono da lì i problemi che definirei sistemici – senza nulla togliere ai crimini subiti da immigrati, omosessuali, gente che si era messa in mezzo, finiti, solitamente, insultati, malmenati, picchiati, accoltellati – queste frange, almeno per ora, sono numericamente assai inferiori nel loro potenziale di influenza politica rispetto agli strati veramente pericolosi, quelli della gente «normale», che non gira agghindata come i nazisti dell’Illinois, che magari si comporta anche bene e professa cose sensate, almeno finché non cede alle sirene di qualcuno dei pezzi forti del repertorio fascista: il nemico esterno e invasore, alieno, il traditore interno, la purezza del gruppo etnico, il ruolo della donna, la famiglia tradizionale, il feticismo delle armi e degli strumenti della violenza. E se fosse che per essere fascisti non è necessario tutto il syllabus quanto piuttosto anche solo una sua parte?

Vi racconto una storiella, quindi. Sul mio comodino, che ho costruito io facendolo piccolo, sia perché ho poco spazio sia perché così non ci impilo sopra troppi libri non letti, i libri si sono comunque impilati. Uno che ho iniziato a leggere prima di alimentare la pila è Cosmos di Michel Onfray, del quale avevo apprezzato in particolare varie parti della sua Controstoria della Filosofia (scoprendo, tra l’altro, il Testament di Jean Meslier – opera di cui non esiste una traduzione italiana onesta, state attenti). Il problema con Cosmos è che Onfray, nel suo elogio quasi spinoziano, benché ateo, della natura, trattando del tema del tempo e del rapporto meccanico e asfittico che abbiamo con esso, discetta in lungo e in largo, parliamo di una settantina di pagine, con piglio lirico, dapprima di come lo champagne rappresenti uno spunto di riflessione sulla natura e sul tempo, poi di come i popoli rom interpretino il tempo in un modo totalmente avulso dal sistema di preoccupazioni che attanaglia tutti noialtri occidentali. Il protofascista dentro, per quanto abbozzato, incorporeo e malcerto, non perde tempo e subito si infastidisce con l’intellettuale di grido che viene invitato a far degustazioni nelle cantine Moët & Chandon dove si conservano Dom Perignon vecchi di decenni, centenari, e lui a malapena beve un Ruinart, e solo se glielo regalano. Si risente ulteriormente già dopo mezza pagina di celebrazioni della schietta aderenza ai dettami naturali da parte del popolo rom, della noncuranza degli oggetti e della proprietà, con l’autore che la mena a profusione con la caccia al riccio e al legame spirituale con tale animaletto (che finisce puntualmente ammazzato, scuoiato e mangiato – alla faccia dello spirituale) – anche perché gran parte di quel che sa dei rom è che hanno rubato, vandalizzato e incendiato l’auto di una persona cara, alla quale le auto non avanzavano di certo.

Onfray, dopo ottanta volumi pubblicati è diventato meno interessante, sicuramente, e non ne hanno colpa le bottiglie di Dom Perignon (forse sì) o i rom. La vita si è fatta intanto sempre più faticosa e irta di preoccupazioni, strutturata secondo dettami e sistemi di feedback a spirale discendente difficilmente rinunciabili senza un patrimonio disponibile da convertire in über-libertà, quella dimensione nella quale ti puoi liberare dalle corvée che attanagliano molti, nella cosiddetta «popolazione attiva».

Facciamoci domande difficili, dài. Mettiamo che sei un progettista di qualche sorta. Davanti a una promozione, a uno stipendio bello cicciotto, rinunceresti a progettare nuove strutture di contenimento e segregazione, fisica o morale, per gruppi «difficili» come quello dei rom (le bottiglie di Dom Perignon no, quelle già hanno le cantine ben chiuse, ma per non far entrare quelli che se le scolerebbero volentieri)? E se via via ti chiedessero di aggiungere features che sanno di sale di tortura o peggio? Che fai, ti licenzi? Non prendiamoci per il culo – saremmo tutti più «eichmanniani» di quanto ci fa piacere pensare. Abbiamo solo la fortuna di non essere, perlopiù, sottoposti a pressioni di questo tipo.

Così, alla fine, il quadro che potrebbe venir fuori da tutto questo (s)ragionare in spazi stretti e tirati via, ci dice che questa rivista «ammazza fascisti», almeno per quel che riguarda il pezzo del sottoscritto, solo nella misura in cui porta il messaggio farmaceutico del dubbio, del sollevare lo sguardo, farsi qualche domanda e andare in cerca di risposte oneste, prende a calci nei coglioni (o nelle ovaie) la fede, mette a nudo la nostra quota di individualismo/familismo amorale e tutti i suoi corollari faziosi o razzisti. Il fascista è ovunque, annidato nella nostra pigrizia e nei nostri sistemi di paure. Potrebbe anche essere un’espressione connessa ad aspetti ancestrali: se in passato si trucidavano i maschi del clan rivale soggiogandone le femmine e la prole, l’emergere del macello industrializzato e tecnologico non ha fatto altro che dotare certi schemi trogloditici di risorse con un potenziale distruttivo di vari ordini di grandezza superiore a quanto disponibile nelle varie età della pietra. La «difesa» della vita genera mostri.

[Intermezzo, ora che mi viene in mente: giusto per capirsi, così siamo in pace con tutti da subito, Stalin, per dirne uno, è fascista di sicuro per tante ragioni, simple as that: non ha nessuna immunità perché la bandiera era rossa e c’era la falce e il martello e il padre di tutti i lavoratori, ha vinto la guerra e minchiate simili. Kulaki, epurati, deportati, il macello in Spagna, le scelte strategiche basate sul numero dei vivi da lanciare contro il nemico (alla fine della guerra il conto dirà 42 milioni di morti sovietici contro 5,3 tedeschi), ecco elementi per un bel curriculum da dittatore fascista, punto.]

Ma mi sto dilungando. Come chi sta venendo tirato giù da una corrente di ritorno e forse sta per affogare grida di più, ho solo cercato di farvi giungere un messaggio decisamente concitato e impastato di troppa materia, a mo’ di timballo eccessivamente ambizioso. Il fascismo, inteso come modalità settaria, tribalizzata, sanguinaria e necrofiliaca, di pensare di stare proteggendo la vita (le cose della vita, più precisamente, le cose mie, nostre) contro qualcosa, contro qualcuno, ci ha mangiato il cervello. Ma non c’è più tempo, probabilmente, e macchine d’assedio torreggianti hanno già preso posizione e messo in atto le debite strategie di conquista, col nostro aiuto, coartato o entusiasta che sia. Non ci sono retrovie in cui ritirarci facendo terra bruciata – si tiene la posizione ma le energie scemano e la pressione degli «automi» fascisti aumenta.

Nel frattempo, l’urto delle settimane ha già sgretolato nella memoria le sette battute della Giga di Bach fin qui faticosamente rimesse insieme e il bassista da salotto sosta, attonito, come un mini Ozymandias abortito e rispedito alla prima casella del gioco dell’oca, ormai senza più illusioni, e riadatta il testo, rivolto a non si sa chi: «Deprecate la mia opera e disperiamo».

Potrebbe essere il caso di comporre, o scegliere, un nuovo inno per la Resistenza di quest’epoca ma non sappiamo ancora bene dove trovarci, verso quali montagne incamminarci nottetempo per organizzarci in bande resistenti, né come metterci d’accordo sulla strategia e sugli obiettivi (ché sono troppi e quasi tutti degni) e non abbiamo, soprattutto, individuato cosa usare, oggi, al posto dello Sten del ’43-’45.

Intanto i terrorizzati dalla libertà, l’altrui prima di tutto, ma un poco anche la propria, sono belli attivi e pieni di entusiasmo, manco fossimo a un settembre 1939. Quando vedo il cassonetto della plastica, con i suoi ridicoli minuscoli boccaporti, fatti piccoli per impedire ai trogloditi di buttar via roba troppo grossa, e il cassonetto è vuoto e i piccoli boccaporti turati da sacchetti incastratici dentro a forza, ecco, penso che anche questo è fascismo.

Buon 25 aprile. Dalla prossima settimana si tornerà a scrivere meno di duemilacinquecento parole, promesso, anche se il discorso, se non si era capito, non si è mai ritenuto sciolto dal filo narrativo che ci riporta agli eventi di settantacinque e più anni fa e a tutto quello che vi ha fatto seguito.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.