Sembra – a dare retta a fisici e neuroscienziati – che la realtà, quella cosa che sta là fuori, oltre la gabbia ossea nella cui oscurità è racchiuso il nostro unico strumento per decodificarla, sia un marasma di eventi senza alcuna relazione causale.

Chiuso nella sua scatola cranica, con a disposizione solo quei miseri cinque sensi che, a volte, non funzionano neanche tanto bene (io, per esempio, tra miopia, ipermetropia e astigmatismo, non ci vedo un cazzo), dicono che sia l’emisfero sinistro del nostro cervello a costruire relazioni causali tra i fatti del mondo per dare un senso a quello che ci accade attorno.

Non mi addentro in questioni specifiche, che nemmeno credo di aver capito, ma il succo dovrebbe essere che, per una sorta di evoluzionismo biologico alla nostra specie è necessario dare un senso narrativo a ciò che non ce l’ha: il nostro tempo trascorso in mezzo al caos del mondo. Cerchiamo, insomma, ordine e consequenzialità in tutto ciò che ci è accaduto. Prendiamo il passato e ne facciamo una storia in cui tutto si tiene.

Quando nel novembre del 1942, rompendo l’armistizio del 1940, sotto il comando del generale Johannes Blaskowitz, la prima e la settima armata della Wehrmacht, appoggiate a Est dalla quinta armata del Regio Esercito, occupano la repubblica di Vichy, Marc Bloch ha 56 anni ed è affetto da una gravissima malattia reumatica. In quanto ebreo, per sfuggire alla persecuzione, si era rifugiato a Montpellier, dove sotto pseudonimo aveva continuato – pur tra le terribili difficoltà della malattia e il continuo timore di essere denunciato in quanto ebreo – le sue ricerche e la collaborazione con gli Annales. In seguito all’invasione tedesca della zona liberà, prende la decisione di entrare nella Resistenza, e partecipa alle azioni della formazione più agguerrita e meglio organizzata: i Franc-Tireur. L’8 marzo del ’44 viene catturato dalla Gestapo, e il 16 giugno dopo più due mesi di carcere e torture, fucilato. In quel periodo di clandestinità porta a termine, senza la possibilità di consultare i documenti necessari, quello che, pubblicato postumo dall’amico Lucien Febvre, resterà come il suo capolavoro: Apologia della Storia o il mestiere di Storico.

In alcune pagine di assoluta chiarezza, smonta “l’idolo delle origini”. Le origini di qualunque cosa, a parte il fatto che non esistono perché l’uomo non ha il potere divino di creare qualcosa dal nulla, si collocherebbero in un passato che è una cosa che, in quanto mitica, non è mai esistita e, in quanto trascorsa, non esiste comunque più. Le origini sono un cominciamento che spiega, una roba magica (di quelle che piacciono ad archeologi e sociologi) e non è compito dello storico trovarle. Se così fosse il suo lavoro si ridurrebbe alla narrazione di successive e inevitabili tappe inserite in un processo lineare fornito di una sua intrinseca necessità. Ma nell’esistenza umana, nella manifestazione del suo muoversi nel mondo (le culture) non c’è nulla di necessario, di causale. Tutto è casuale. L’oggetto di indagine dello storico sono le ragioni del permanere e del riproporsi nel mondo di queste causalità.

Quando Thierry Smolderen risponde, sulle pagine di noiose riviste accademiche a seguito di un dibattito nato dalla pubblicazione del suo saggio più ambizioso (da poco proposto in italiano per i tipi di Nicola Pesce Editore: Le origini del fumetto: Da William Hogart a Winsor McCay), al suo omonimo Groensteen, che lo statuto di una forma espressiva attuale lo si può interpretare solo sulla base della sua storia, intende proprio questo, è cioè che non è possibile seguire un percorso da un’origine collocata in un tempo mitico, attraverso una serie di evoluzioni inevitabili, fino alla forma espressiva attuale (quello che purtroppo tendono a fare la maggior parte delle storie di qualsiasi mezzo espressivo); ma che ciò che noi abbiamo davanti è comprensibile unicamente sulla base del caos che lo ha preceduto ma che non lo ha necessariamente prodotto.

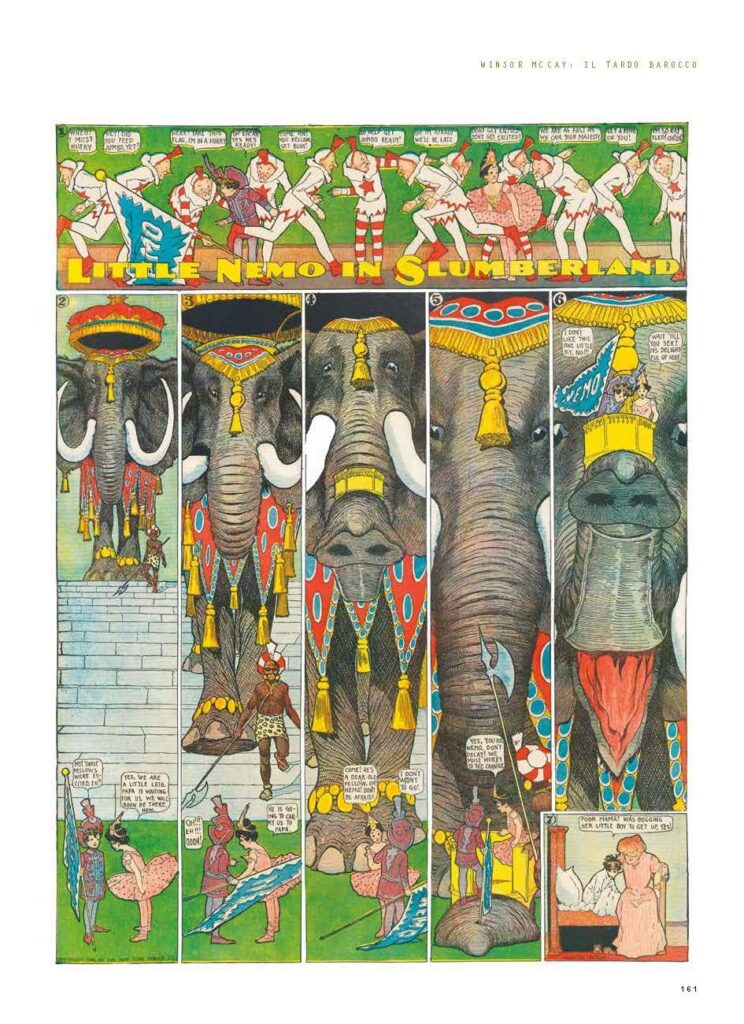

Questa idea, radicale e rivoluzionaria, è esplicitata da Smolderen già dal titolo della sua opera, a cui la traduzione italiana (intendiamoci: non lo dico con intento critico, la scelta del titolo italiano è la più sensata, ma purtroppo funziona a metà, e sarebbe stato necessario, a mio avviso, esplicarlo in modo articolato in una nota introduttiva) non rende piena giustizia. Naissances de la Bande Dessinée. Nascite, non origini. Nel termine “origini” è presente un’ambiguità che nel titolo francese non c’è. Le origini esprimono sia il concetto del cominciamento in senso cronologico, dell’inizio puntuale di qualcosa, che quello del fondamento ontologico dell’ente di cui si parla. La tesi fondamentale di questo saggio, ben esplicata da quel “nascite” è che, ciò che abbiamo convenzionalmente deciso di chiamare fumetto (e che altre lingue chiamano in modo anche radicalmente diverso, e questo non capita per altri mezzi espressivi come il cinema o la letteratura), non nasce una volta sola, in modo univoco e con una linearità evolutiva che da un origine fondante (che sia Outcault o Hogart poco importa) lo porta fino a ciò che leggiamo noi. Ciò che chiamiamo fumetto si origina in modo nuovo e unico (e qui sta la sua originalità rispetto alle altre forme espressive) ogni volta che un autore trova un modo che poi diventi condiviso, dai lettori e da altri autori, di far funzionare le immagini (e le parole, che nella loro traduzione grafica sono, appunto, immagini) come diagrammi esplicativi di un racconto. L’indagine storica di Smolderen, quindi, non è volta a dare quarti di nobiltà al fumetto, retrodatando il più possibile le sue origini, ma, indagando l’opera di artisti del passato non immediatamente collocabili nei confini del fumetto, a dimostrare come, in quello sforzo narrativo continuo che compiamo per dare senso all’indicibile caos che è la realtà fuori di noi, il fumetto abbia proprio nel suo continuo riproporsi in forme sostanzialmente diverse (nascere ogni volta) le ragioni storiche del suo permanere.

Personalmente ritengo questa tesi di Smolderen una delle teorie più interessanti e stimolanti che mi sia capitato di leggere sui fumetti negli ultimi dieci anni (l’edizione francese, non dimenticarlo, è del 2009) con la quale è assolutamente necessario confrontarsi. Adesso che c’è in libreria l’edizione italiana, non hai scuse. Leggilo e poi parliamone.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.