C’è una cosa sicura dell’essere argentini: se giochi nel River Plate non puoi mai giocare nel Boca Juniors, e viceversa. Poi certo, giocatori che hanno giocato con entrambe le maglie ci sono, come Gabriel Omar Batistuta e, prima di lui, Claudio Caniggia.

Diego Armando Maradona no, non lo avrebbe mai potuto fare, Diego stava sempre dalla parte dei deboli e non è un mistero che nella fondazione del River e del Boca ci sia lo zampino di un gruppo di genovesi approdati in Argentina durante le migrazioni verso la terra del sole, e che poi si sia fatta fortuna, nel quartiere ricco del River o meno come alla Boca, al porto. Infatti, non a caso, i tifosi del Boca si chiamano Xeneizes da una traslitterazione castigliano-argentina del termine zeneize che significa genovese.

A Genova ci arriveremo, per vie traverse e strette come i carugi, ma non adesso, come piace a me raccontare le storie, e solo tra qualche paragrafo.

Come Maradona anche Alfredo Di Stefano giocò solo con una maglia fino a che rimase in Argentina e prima di cambiare nazionalità per diventare spagnolo: quella bianca con la striscia rossa obliqua del River Plate. E al Boca ci andò solo da allenatore quando ormai la sua stella camminava da sola, la sua storia parlava per lui, un po’ come per Maradona.

Di Stefano fu un grandissimo giocatore del Real Madrid, negli anni del dopoguerra e decisamente franchisti che rese i blancos i Galacticos: l’epica del leggendario Real nasce dagli anni nei quali vi giocò Di Stefano, quello delle cinque Coppa Campioni vinte ininterrottamente dal 1955 al 1960.

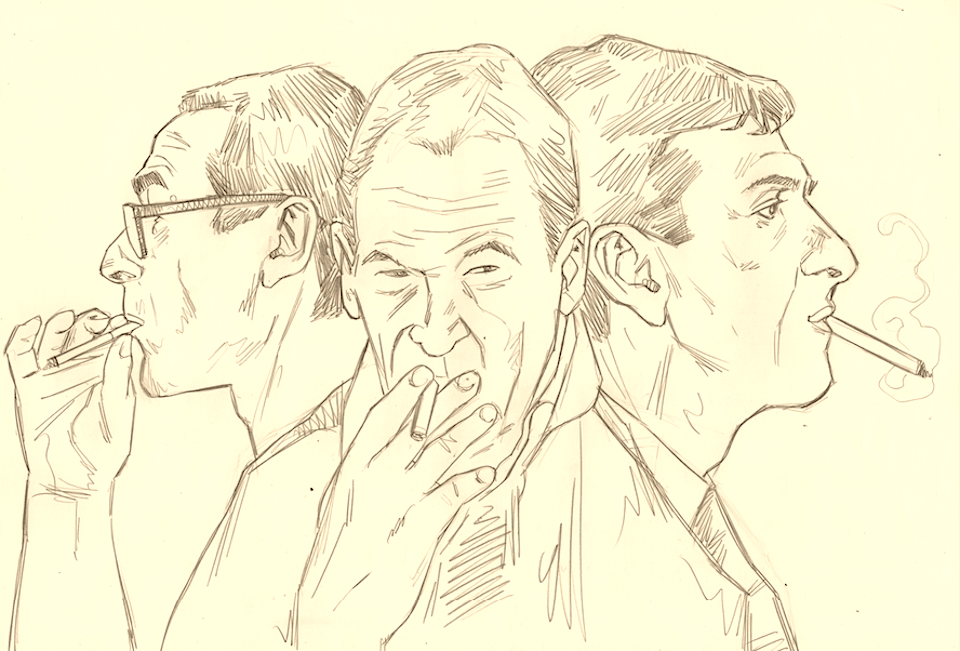

Il quale però era anche un accanito fumatore.

Un suo ritratto sorridente in bianco e nero sfumato, brillantina a incurvare il ciuffo biondo come si usava nel 1951, un pacchetto in una mano e una sigaretta nell’altra mostrava in una pubblicità quanto le Lucky Strike fossero le sigarette che dovevi fumare anche tu per essere figo come lui. E magari con quelle avere la spinta di vincere cinque Coppa Campioni di fila.

I fratelli Bobby e Jackie Charlton sono due leggende del calcio inglese. Il primo, Robert detto Bobby, campeggia in ogni angolo dei libri di storia e di gigantografie del Manchester United, il secondo, John detto Jackie, trovò l’eternità nel Leeds United.

Longilinei, gote rosse e naso incurvato all’ingiù, hanno la classica faccia di quando si pensa agli inglesi che escono da un pub, con quel sorriso sornione, serafico e brillo.

Di Jackie, per me adolescente nel 1990, ricordo però la sua coppola sopra alla giacca sportiva di due misure più larghe come era la moda dell’epoca e lo stemma dell’Irlanda a fianco dello sponsor tecnico piuttosto ingombrante sempre per via della moda.

Jackie riuscirà a portare i verdi a qualificarsi per la prima volta nella loro storia a un Mondiale, per l’esattezza a quello di Italia ‘90, e ne usciranno solo per un gol di Totò Schillaci proprio contro gli azzurri nei quarti di finale. Fu storico a prescindere, dalla cavalcata delle qualificazioni alle partite della competizione delle notti magiche, gli irlandesi amarono quell’inglese lungo e sottile così come amarono, qualche tempo dopo, un altro allenatore straniero che li riportò a farli sognare, il nostro Giovanni Trapattoni.

Ma di Jackie una delle foto più famose è quella scattagli a bordo campo, vestito di bianco, con maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi, lo stemma quasi invisibile del Leeds, in una posizione rilassata, leggermente ingobbito sotto un cielo azzurro e qualche nuvola all’orizzonte: con le guance scavate e con tutta l’aria che ha nei polmoni, sta aspirando una sigaretta.

La foto su internet non si trova più, ma un fotografo e il suo staff l’hanno rifatta molto simile. È reperibile su Google immagini, ha portato molte polemiche e anche io ho avuto il dubbio, osservandola, che fosse un backstage di un documentario o una di quelle serie one shot che vanno tanto di moda su Netflix in questo primo ventennio del nuovo millennio.

Quella originale è naturalmente più bella, per quel mix di fascino vintage e nostalgia dei dettagli, o semplicemente perché chi c’era era giovane e chi doveva ancora nascere, come me, ne ritrova il sapore dell’infanzia. La carta vellutata che alla prima inclinazione controluce mostra la grana, che al tatto è decisamente più spessa, e i colori, quasi saturi nell’unica figura fotografata, con quell’alone di luce e quei contorni che scemano nel buio, come un occhio di bue teatrale.

Le mattonelle bianche dello spogliatoio e i binari scuri, intorno panche di legno, cordoli di acqua lungo il pavimento verso la grata al centro dello stesso, un giocatore con la maglia arancione della sua nazionale, le gambe filiformi penzoloni dal tavolo al centro della stanza, una mano che tiene la sigaretta nell’atto dell’aspirarla e una nuvola di fumo a coprirgli il volto, inutilmente. Inutilmente perché il calciatore che indossa il numero 14 è uno tra i più forti del secolo: Johan Cruijff fuma una Camel nell’intervallo di una partita.

Un vizio conosciuto, un vizio che all’unico allenatore che provò a fargli smettere con quel rituale tra primo e secondo tempo venne gentilmente consigliato di allontanarsi dall’incarico.

Era l’epoca nella quale gli allenatori fumavano in panchina, non era scandaloso come oggi. Cruijff è l’allenatore del Barcellona, ha smesso di giocare anni prima. Non si deve più nascondere nello spogliatoio, può fumare liberamente alla luce del sole.

Ricordo che da piccola i seggiolini degli allenatori in panchina li riconoscevi per i mozziconi schiacciati in una specie di aureola intorno a dove dovevano stare i piedi, strisciate di tabacco bruciato sulla pista da atletica comunque sporca di erba e fango.

È il 1991 e Cruijff, in una foto, sorride e mostra un lecca lecca. Ha appena avuto un infarto, il primo dei due prima del tumore ai polmoni che lo porterà via a 68 anni, gli hanno messo un bypass (lo stent non lo avevano ancora inventato) e gli hanno detto di smettere di fumare.

Lo farà, fino al 2016, quando un 15 agosto caldo e dal cielo terso arriva la notizia della sua dipartita.

Il 2 luglio 2014 l’allenatore boemo Zdenek Zeman viene annunciato come nuovo allenatore del Cagliari.

Zeman non è un nome sconosciuto nel panorama italiano: il suo Foggia, allenato dal 1989 al 1994, è ancora oggi ricordato con affetto e affabulazioni varie tra i narratori del calcio. Un Foggia, quello, di caratura atletica e utopia in un momento storico nel quale Sacchi aveva già sdoganato il modo di giocare che è diventato negli anni non più solo un’idea ma un desiderio (vincere strabiliando) e altri allenatori, finalmente non più confinati al semplice ruolo di visionari, potevano applicare i loro schemi senza essere presi per pazzi.

La Juventus ci ha provato sempre, per esempio, negli anni ad abbinare vittorie e bel gioco: da Maifredi a Del Neri, passando per Sarri fino a Pirlo, ciò che si evince è che i bianconeri non hanno mai avuto un’anima creativa, ma solo pragmatica e che, anzi, forse la loro dimensione ideale è semplicemente quella e sempre sarà quella.

Un Foggia, quello, che vede vestire i colori rossoneri alcuni giocatori che in altre squadre troveranno la consacrazione, tranne forse Francesco “Ciccio” Baiano, ma da Giuseppe Signori a Salvatore Fresi, dai russi Igor Shalimov a Igor Kolyvanov, da Roberto Rambaudi al rumeno Dan Petrescu, quasi tutti avranno carriere molto belle.

Un Foggia, quello, ricordato anche per le gag di Antonio Albanese che, nel programma “Mai dire Gol”, nel suo personaggio Frengo e stop cavalcherà quella straordinaria stagione di Serie A del 1991/92, la prima dopo anni e che chiuderà al sesto posto sfiorando una clamorosa qualificazione alla Coppa Uefa.

I giornalisti e i media parlano di Zemanlandia, un neologismo che dura tutt’oggi, tanto che quando arriva a Cagliari, il ricordo va subito alle incredibili stagioni pugliesi.

Ma in Sardegna le cose non vanno come ci si aspetta. Sconfitte, gioco poco convincente, risultati pessimi portano la dirigenza a esonerare il boemo. Viene sostituito da Gianfranco Zola che riesce a fare pure peggio. La stagione però è di quelle che non si salverebbero nemmeno con un miracolo e la finisce addirittura un quarto allenatore Gianluca Festa.

Ma sono i meme del ritorno di Zeman dopo Zola a lasciare il segno.

Uno in particolare, che a fianco dell’allenatore con la sigaretta tra le dita, avvolto nella solita nuvola di fumo recita: «Ero andato a comprare le sigarette».

Il Napoli di Sarri, quello da lui allenato dal 2015 al 2018, è probabilmente dopo il Barcellona di Pep Guardiola la squadra più bella da veder giocare del decennio 10-20. Ricordo che vedere quel Napoli dava un gusto palpabile, si accendeva Sky e il benessere provocato da quel gioco così triangolare, palleggiato, veloce, sorprendente era gioia per gli occhi e per il cuore, vedere quel Napoli riavvicinava al calcio romantico di una volta, quello che ci aveva fatto innamorare del pallone.

Maurizio Sarri ha fatto una gavetta talmente lunga che vederlo vincere l’Europa League con il Chelsea nella stagione 2018/19 sembrava la sua definitiva consacrazione, dopo anni di Serie C e di B, dopo anni di un Empoli bellissimo e di un Napoli altrettanto meraviglioso.

Ne hanno dette di ogni, nel 2019, quando è approdato alla Juventus.

Io continuo a sostenere la mia tesi per cui i bianconeri sono incompatibili con il gioco creativo e che, al contrario, il pragmatismo giocando anche male è la dimensione ideale.

Ma come al solito sono le sigarette che rimangono, anche nelle polemiche, quelle per esempio che, si dice, i senatori dello spogliatoio non sopportavano la sua napoletanità e l’odore delle sue sigarette.

E si capirà, da Walter Mazzarri (tra le tante panchine le esperienze alla Sampdoria dal 2007 al 2009 e al Napoli, riemerso dal fallimento e dalle serie minori, dal 2009 al 2013 sono quelle più memorabili) a Francesco Guidolin (Bologna, soprattutto Palermo e Udinese con cui conquista la qualificazione in Coppa UEFA e, ancora si racconta, la Coppa Italia del 1997 col Vicenza con la quale arrivò poi anche la semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione 1997/98) gli allenatori che fumano e che in panchina masticano gomme ne è pieno e ne sarà sempre pieno, in barba al politicamente corretto.

Sono stati compagni nelle due Nazionali che ho amato di più, quella di Euro 1988 e del Mondiale del 1990. Non erano mai vicini, difficilmente nelle foto ufficiali, che fosse la foto della squadra o della formazione in campo, erano affiancati. Di solito poi, uno era accovacciato e l’altro in piedi, a braccia conserte, uno con la chioma riccia e fluente, l’altro con quel sopracciglio sinistro che già si alzava per disagio o, più spesso, dissenso.

Carlo Ancelotti aveva un ginocchio distrutto. La Roma, la Magica Roma dello scudetto del 1983 e della finale di Coppa Campioni nell’’84, lo aveva scaricato e, con lui, Agostino di Bartolomei, storico capitano che da Roma non avrebbe mai voluto andarsene. Ma il calcio stava già cambiando, Berlusconi aveva da poco comprato il Milan e, come si suol dire, il resto è storia. Voleva Ancelotti però, lo considerava un centrocampista straordinario. E se politicamente la ragione quasi mai l’ha avuta, nel calcio bisogna alzare le mani: tante sue intuizioni hanno avuto successo, come anche solo nella lungimiranza di un calcio ricco, pop e vincente. E anche su Ancelotti l’ebbe. Gli fece pagare la ricostruzione del ginocchio e gli regalò un altro decennio di carriera.

Sulle sigarette però, nemmeno Berlusconi, poté fare nulla.

Gianluca Vialli era uno dei gemelli del gol. Li chiamavano così a lui e a Roberto Mancini, oggi CT della Nazionale, alla Sampdoria del mai dimenticato patron Mantovani. Cremonese, cresciuto calcisticamente nei grigiorossi, alla Sampdoria regala eternità e gloria, alla Juventus vittorie e una Champions che i bianconeri inseguono dal 1997. Cambia anche look: via i riccioli per un nuovo taglio rasato che conserverà fino a oggi, abbinata nel dopo carriera a una barba che si ingrisce sempre più.

Eccola Genova, crocevia di G8, ponti, carugi, cantautori, sceneggiatori di fumetti, storia, mare, pirati e conquiste del Nuovo mondo, Genoa e Sampdoria, l’ultima, la squadra dei blucerchiati che vinse uno scudetto storico.

Fotografato con coppola e Rayban, vestito di una polo verde, tra la barba spunta una sigaretta accesa.

Un vizio lasciato dopo il cancro con il quale sta ancora combattendo.

Da Mario Balotelli a Lorenzo Tonelli (Empoli, Napoli, Sampdoria), da Radja Nainggolan (Cagliari, Genoa, Roma) a Gianluigi Buffon, da Matteo Politano (Sassuolo, Inter, Napoli) a Zinedine Zidane a Marco Verratti (PSG), basta un accendino e accendersi una sigaretta.

Un vizio e un binomio che da sempre esiste nel mondo del calcio.

Rimini 1975, disegnatrice di fumetti, fumettara, illustratrice. Pubblica dal 1999. Qualche titolo: la fanzine “Hai mai notato la forma delle mele?”, le graphic novel Io e te su Naboo e Cinquecento milioni di stelle, il fumetto sociale Dalla parte giusta della storia, il reportage a fumetti scritto dalla giornalista Elena Basso Cile. Da Allende alla nuova Costituzione: quanto costa fare una rivoluzione?.