Eravamo rimasti qui. Ma se non vuoi rileggerti tutto, ti basti sapere che ti parlo di giorni in cui pagavi un caffè 100 lire. E ne spendevi 350 per un fumetto. Magari “Ken Parker”…

In questa serie di articoli troverai una rilettura della cavalcata di Lungo Fucile. E magari la spiegazione di chi fosse Andreotti o cosa fosse una cabina telefonica. A un certo punto, ne sono sicuro, comincerai a chiederti (forse lo fai già ora) che senso abbia questo racconto, che senso abbia raccontarti la vita di un personaggio, seppure contestualizzata criticamente. Non sarebbe meglio dirti di leggerla, ‘sta benedetta serie?

In parte sì. E «leggiti quelle storie» è consiglio sincero e appassionato.

Il punto è che, per me, il mio è il racconto di come il mio sguardo si è posato su una vita, immaginaria, certo, e ne è uscito mutato. E raccontarlo è forse inutile per te, ma terapeutico per me… Che sono cambiato mentre leggevo, trovando un personaggio che, come me, mutava. Cambiava città, lavoro, amici, invecchiava, sposava una donna indiana, poi uccisa durante un’incursione di soldati americani, e ne adottava il figlio avuto da un precedente compagno…

Insomma, seguimi ancora, se fino a qui ti ho interessato. Mi impegnerò affinché tutto diventi meno fumoso. E se nel frattempo mi abbandonerai per cercarti quelle vecchie storie, credimi, in fondo sarò comunque soddisfatto.

Nella prima vignetta del primo numero c’è una data, 29 dicembre 1868. Come a dire «attento, stai per seguire vicende che seguono un rigoroso percorso storico». Sopra c’è il titolo, che diventerà importantissimo perché quel Lungo Fucile, poco sotto davvero imbracciato dal protagonista a cavallo, è sua arma distintiva, suo nome indiano e diverrà suo soprannome fra i lettori. L’oggetto ha un sapore vintage: è un vecchio arnese a carica anteriore, già in quel momento superato dai Winchester a leva e ripetizione, praticamente IL fucile per antonomasia dell’epopea western. È così che Ken Parker appare in edicola, nel giugno 1977.

Mi soffermo sulla scelta del fucile vintage, apparentemente banale, perché devi capire quanto sia significativa. Che Parker sia un uomo fuori dal tempo per il lettore è scontato, ogni personaggio western lo è, ma lui è fuori dal tempo anche rispetto ai suoi contemporanei. E la non contemporaneità non si limita a una scelta naïve o di facciata, il vecchio Kentucky al posto del Winchester, ma si concretizza in scelte di vita. Non ama le risse (ma se la cava molto bene se serve) e in generale la violenza. Subito, nel primo episodio afferma:

Curioso, però, che proprio fra il primo e il secondo episodio, quando ancora si potrebbe pensare che in Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo non fosse ancora ben definita la sua personalità, il protagonista invece compie scelte forti e solo apparentemente in contrasto. In Lungo Fucile, quando uccide un vecchio capo indiano, è amareggiato dal proprio gesto (vedi sopra). Nel finale di Mine Town, invece, uccide volontariamente, addirittura con la dinamite e senza rimorsi.

Poco conta spiegarti chi e perché viene ucciso. Fidati, è il classico “riccastro che fa il bello e il cattivo tempo in città” coi suoi accoliti: secondo Ken merita quella fine (e io concordo pure). Il punto narrativo è che già nello spazio di 2 soli numeri tu devi conoscere la sua etica. E quella scelta “sulla carta” proviene dal passato, ma strizza l’occhio al presente. Agli anni ’70, intendo, che mica erano solo faccende di caffè a 100 lire e cabine telefoniche. La violenza, allora, faceva parte della vita politica, ritenuta strumento di lotta e di risoluzione di conflitti, a più livelli.

Non deve quindi sembrare in contrasto il «non mi piace uccidere, nemmeno quando è necessario» del primo numero con la violenza volutamente e freddamente esercitata nel successivo. Temo che oggi mostrare un omicidio così calcolato e “ideologicamente mosso” sarebbe ben più difficile, almeno a livello di fumetto mainstream.

(Posso sbagliarmi, per carità. Mi faccio un nodo al fazzoletto per una riflessione futura. Su come la violenza politica, seppure in modo edulcorato, addirittura strizzasse l’occhio al lettore nel fumetto Marvel nei ’70, mentre in anni più recenti l’occhiolino viene fatto in salsa Guantanamo. Se appena riesco te ne parlerò.)

Sulla somiglianza fra il protagonista e il Robert Redford de Corvo Rosso non avrai il mio scalpo hanno già scritto in tanti. Più curioso il fatto che già dal numero 2, Mine Town, il nostro va dal barbiere mostrandosi ancora più simile al volto “solito” di Redford (che, a onor del vero, appare sbarbato anche in alcuni passaggi del film). E già questa, per certi versi, è una novità: dal primo al secondo numero il protagonista della testata cambia radicalmente fisionomia.

Secondo il racconto dello stesso Berardi il cambiamento, che visivamente porta anche un certo ringiovanimento del personaggio, è dovuto a motivi pratici. Lungo Fucile originariamente doveva essere un episodio unico, destinato alla collana Storia del West già nel 1974. Quando gli autori seppero da Sergio Bonelli che il personaggio poteva meritare una serie regolare, pensarono di doverlo “svecchiare”, per avere davanti uno spazio temporale ampio in cui architettare le sue avventure. In alcune occasioni Berardi disse che fu proprio Bonelli a chiedergli di tagliare la barba al personaggio. A ben vedere, però, anche questo pragmatismo denuncia una novità di approccio. Se Tex non invecchia mai, o comunque le sue avventure si sviluppano in un west indefinito e in un arco temporale dilatato e vago, KP nell’idea degli autori “deve” invecchiare, mutare, evolversi assieme allo scenario che muta attorno a lui. Sarà Chemako fra gli Hunkpapa e Kablunak fra gli Inuit (ci arriveremo, ci arriveremo…). E quelle nuove identità, più che assumerle, le assorbirà nel profondo, seppure temporaneamente, come se da ogni cultura e da ogni popolo che incontra ricevesse qualcosa, lasciando reciprocamente un pezzetto di sé.

In effetti la sua natura errabonda può essere vista come figlia di quel fascino On the Road che, dalla beat generation in poi, influenzò pure l’Italia. Chissà, forse ci tornerò sopra… Per ora ti dico: forse uno dei segreti del suo successo sta nel fatto che il personaggio è, più che protagonista, spettatore/narratore di talune vicende (in parte storiche, in parte di fantasia, in parte “miste”) incontrate nel viaggio della propria esistenza. Vicende di cui sembra volerci offrire il proprio punto di vista per condividerlo con noi. Perché lui è un uomo comune, una cosa che Tex non è mai stato, per intenderci. E questo avrà molta importanza in tutta la sua storia editoriale, fino alla sua ultima avventura.

(Eh, quanta fretta!!! Stavolta fattelo tu il nodo al fazzoletto, a quella ci arriveremo, ma ci vorrà ancora parecchio tempo, tranquillo…)

Prima di distrarmi, ti dicevo che anche la matrice culturale in cui agiscono gli autori ha la sua importanza nel delineare gli scenari di questo fumetto. E tutti sappiamo quale sconvolgimento porta (oddio: avrebbe potuto portare) il ‘77. Comunque sia, dimenticati l’America, dimentica Soldato Blu, Il piccolo grande uomo e tutte quelle cose (beninteso: importanti) che influenzano, non c’è dubbio, Ken Parker. Che, sì, è tutto l’occidente che in quel periodo vive anni accesi ed eccitanti. Ma ora parliamo di un genere, il western, in Italia mummificato, in cui due autori scelgono di investire. E lo fanno con una narrazione pluralista. La cultura dei popoli precolombiani non viene presentata come una sorta di eden dove l’indiano è il bon sauvage, ma come un mondo “proprio” e ben connotato, con le sue brutalità e le sue scelleratezze. E l’avanzata dell’uomo bianco alla conquista dell’ovest diventa semplicemente, come era già successo al cinema, una narrazione meno manichea, essendo anche la storia di una progressiva occupazione di territori e di soprusi verso le popolazioni che in quei territori originariamente vivevano.

In questa ottica il quarto episodio, Omicidio a Washington, è fondamentale.

Si apre con un’altra data, 2 ottobre 1870. Ken si reca nella Capitale, con il compito di sollecitare l’invio di un agente nella riserva Dakota controllata da Fort Smith. Nella capitale incontra Ely Donehogawa, da poco incaricato come commissario per gli affari indiani. Donehogawa porta la questione in Parlamento, scegliendo di far testimoniare proprio Ken.

Riletto oggi l’episodio ha un sapore datato e retorico. Va però detto che, come ricorda Gianni Di Pietro nei redazionali del volume 2 della Collection che Panini Comics dedicò alle ristampe di Lungo Fucile dal 2003 al 2007, le parole volgari e razziste del senatore Cox NON si discostano da quella che era davvero, all’epoca, «la visione del mondo» delle compagnie interessate allo sfruttamento minerario dei territori indiani…

Insomma, le parole di Cox, seppure di fantasia, rappresentano davvero la realtà. Poco prima il senatore ha sostenuto in sostanza che i bianchi avrebbero il «dovere morale» di favorire la crescita dei nativi americani, laddove crescita significa, ovviamente, omologazione. Ma il tono quasi paternalistico non riesce a nascondere, né si cura di farlo, una teoria della razza dominante che oggi fa presa in pochi imbecilli (oddio, purtroppo non così pochi…), ma che allora era assai diffusa.

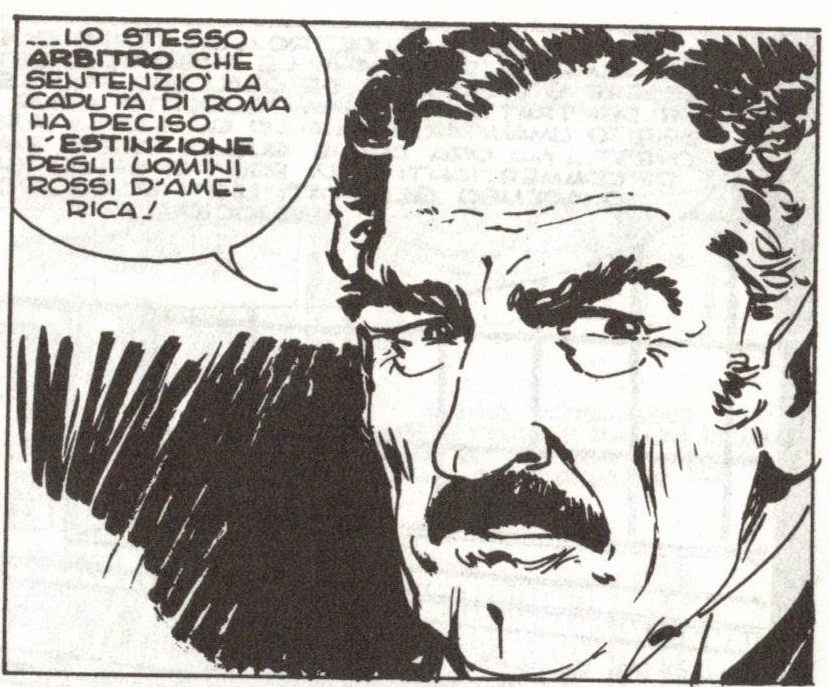

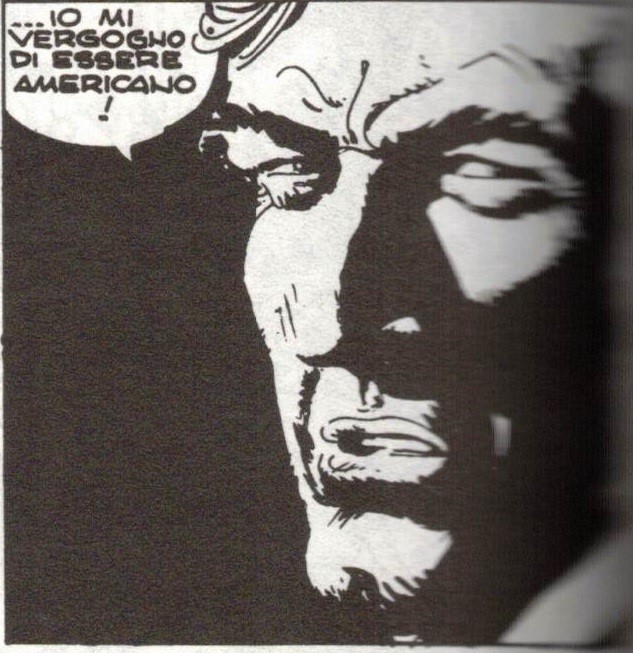

In questa ottica si spiega lo sfogo di Ken, culminato in…

La frase appare meno ingenua nel contesto del 1870. Ma deve essere contestualizzata anche in quel 1977 in cui “parla” al lettore, in un momento in cui i concetti di rappresentatività e di democrazia vissuta per delega sono in profonda crisi, mentre il rifiuto delle convenzioni ha un grande seguito. Non è un caso se Ken pronuncia la frase in una vignetta dal BN particolarmente duro e ruvido, piazzata subito dopo una doppia splash page (rarissima per quei tempi e nei fumetti bonelliani: non la scannerizzo perché è un casino, tu fidati).

E credo non sia un caso neppure se le due immagini che ti ho proposto appaiono simmetriche, con un contrasto diverso, ma la stessa intensità nell’evidenziare le parole spregevoli del senatore e quelle sdegnate del nostro. Riguardale e prova a pensarci. Li senti? Stanno parlando a te, oggi…

L’episodio è fondamentale per diversi motivi. La storia fittizia del personaggio si salda con quella effettiva americana. Ely Donehogawa, infatti, è personaggio reale, seppure non destinato nella realtà a essere vittima di omicidio politico come invece accade in Omicidio a Washington. E non è certo retorico denunciare, come fa Berardi in questo episodio, che il genocidio dei nativi americani non fu opera di 4 cowboys pidocchiosi e dal grilletto facile: fu deliberatamente pianificato dalla “più grande democrazia occidentale”, proprio nelle stanze dove quella democrazia dovrebbe trovare la più alta dimostrazione.

Adesso puoi rileggere con altri occhi la scena al parlamento. E dedicare un pensiero e un brivido, vedendo l’aula parlamentare, al 6 gennaio 2021. È il giorno dell’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump che non accettano il risultato delle elezioni e rifiutano la proclamazione di Joe Biden alla Casa Bianca. No, non aspettarti chiose o riflessioni: un pensiero e un brivido, ho detto. Nulla di più.

Ora, torna con la tua attenzione a me e a Omicidio a Washington.

Verso la fine dell’albo a spiegare che sono passati altri mesi arriva una nuova didascalia (3 gennaio 1871), che ci accompagna verso un finale amaro, totalmente lontano non dico da un happy end, ma anche solo da venature consolatorie. L’omicidio di Donehogawa resta impunito. Le tensioni tra indiani ed esercito americano esplodono. Un’intuizione tardiva consente a Ken di identificare il colpevole nel perfido Donald Welsh, ma quest’ultimo riesce a fuggire lasciando a terra proprio Lungo Fucile, ferito e privo di sensi nell’ultima pagina. Pure questa è una piccola novità della saga, introducendo un elemento di continuity interna del personaggio e addirittura un “arcinemico”. Una sorta di nemesi speculare che, peraltro, sarà soggetta alle regole narrative dell’intera serie, improntate all’estremo realismo. Non farà nascere, cioè, un dualismo tipo Goblin/Spider-Man o Dottor Destino/F4, per intenderci, perché nella serie di Berardi e Milazzo, esattamente come nella vita reale, prima o poi si muore. Ma questo accadrà fra qualche numero e non prima di aver ancora tormentato il protagonista. Te ne parlerò, vedrai…

A proposito di vita reale, Omicidio a Washingtonesce nel settembre 1977. Il 10 di quel mese è l’ultima volta in cui in Francia viene azionata la ghigliottina, per l’esecuzione di Hamida Djandoubi, immigrato tunisino condannato per aver torturato e ucciso l’ex compagna Elisabeth Bousquet nei pressi di Marsiglia.

Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) e Antoine Louis (1738-1792) sono considerati i padri della ghigliottina. Il nome della macchina è dovuto al primo, seppure questi si sia limitato a una proposta di legge tesa ad abolire le distinzioni di classe nelle esecuzioni capitali, mentre la progettazione del dispositivo è opera del secondo. L’intenzione è quella di creare un macchinario che consenta una morte rapida e quindi, a loro avviso, priva di crudeltà.

Djandoubi fuma due sigarette prima di essere decapitato. Il boia gli rifiuta la terza, ha fretta di terminare la sua vita. Nessuno sa ancora che assieme all’immigrato tunisino morirà l’atroce invenzione del dottor Louis.

Vive una crisi di mezza età da quando era adolescente. Ora è giustificato. Ha letto un bel po’ di fumetti, meno di quanto sembra e meno di quanto vorrebbe. Ne ha pure scritti diversi, da Piazza Fontana a John Belushi passando per Carlo Giuliani (tutti per BeccoGiallo) e altri brevi, specie per il settimanale “La Lettura”. Dice sempre che scrive perché è l’unica cosa che sa fare decentemente. Gli altri pensano sia una battuta, ma lui è serio quando lo dice.