Se c’è un effetto positivo, tra i vari, della vita in stile La Possibilità di un’Isola che ho condotto negli ultimi due anni, è che tendo a riflettere sul significato delle parole ben più che in passato. Soprattutto su quelle parole che arrivavano consegnate da vettori piuttosto influenti come la sicumera di chi parla, la potenza dei luoghi comuni, l’obbligatorietà dell’evitamento dell’incomprensione. Perché parlare di anno difficile è una assunzione sicuramente realistica in termini storici e sociali ma per niente scontata da un punto di vista personale. Intendiamoci, il ’21 è stato un anno difficile, molto, ma non è triviale chiedermi perché, invece di dare per assodato di saperlo o, peggio, di ritenerlo autoevidente.

Ovviamente, visto che questa non è una seduta di psicoterapia, nella lata eventualità che qualcuno dovesse leggere il pezzo, un minimo di buona creanza e considerazione per te, ipotetico lettore, mon semblable, mi impone di cercare di distaccarmi almeno un po’ dalla concreta effettività delle mie personali traversie. Un po’ perché non interessano a nessuno e un po’ perché sarebbero anche fatti miei e credo di essere una persona riservata piuttosto che no. Poi, sai, tutto è possibile e da dopodomani apro un profilo TikTok che uso per documentare e celebrare le minuzie più micragnose della mia esistenza. Improbabile, non ci farei affidamento.

Insomma, vorrei provare a portarvi il senso genuino delle mie esperienze interiori piuttosto che pontificare sull’assenza di senso di pressoché tutto, magari generalizzando un po’, ma giusto per ammiccare alla possibilità che, forse, quegli ingredienti che fanno la difficoltà non vi sono ignoti, li avete incontrati anche voi o anche solo vi richiamano in modo subitaneo consonanze che precorrono ragionamenti più articolati. Non che ci siano particolari e clamorose novità. Però quello che mi colpisce di più è che il tempo recente trascorso tendenzialmente consegnati, limitati, un po’ ai domiciliari, invece di essere sperimentato come un tempo essenzialmente di oppressione, ha svolto più la funzione di una camera anecoica o di una vasca di deprivazione sensoriale.

Vero, non c’è dubbio, che trovarsi limitati ai confini di casa, vuoi per decreto, vuoi per remotizzazione del lavoro, la sua brava quota di oppressione te la procura, non potrebbe essere altrimenti. Ma è anche vero, se ci mettiamo a pensare agli anni precedenti a quello prima, che, fondamentalmente, quando stiamo lamentando una perdita di supposta libertà di movimento, stiamo prendendo un abbaglio colossale. Si tratta di abitudini. No, perché sennò le ore passate in tangenziale per andare e tornare dal lavoro vanno registrate sotto la voce libertà e a quel punto non abbiamo più niente da dirci. Slavery is freedom. Quella che è stata infranta è la relativa sicurezza di conoscere il proprio mondo, raccontato dalle sue routine. Se consuetudo concinnat amorem, e non mi sento di dare del cretino a Lucrezio, vuol dire che a quelle routine avevate finito per volergli anche un po’ bene – talvolta perché vi piaceva proprio, sia che foste dei lavoratori indefessi che delle spalle tonde, spessissimo per garantirvi un minimo di sopravvivenza mentale, un cuscino di desensibilizzazione, ma anche, abbastanza inconsapevolmente, nel senso del devil you know.

Quando guardo alla città in cui risiedo sono certo che è la conoscenza strascicata con troppi diavoli, da troppo tempo noti, che rende tollerabile la vita ai suoi apparentemente indifferenti, e forse compiaciuti, abitanti.

Insomma, la prima difficoltà riguarda il concetto di libertà. Le altre due, le anticipo senza tema di incrinare chissà quale suspense, sono l’interrogarsi sul senso del nostro fare e la questione dell’attendibilità dei desideri che ci formuliamo. Mi limito a tre, così non ci facciamo notte, o almeno riduciamo il rischio.

Quella certa idea di libertà sulla quale ci confondiamo pesantemente, ma pesante tipo scambiare una blatta per il pesciolino d’oro, è stata, per molti di noi, messa in crisi dalla sospensione forzosa e artificiosa del flusso noto delle giornate e dei loro preventivati affanni. Dalle mie parti questo non ha comportato chissà quale sconvolgimento, ero abituato a lavorare, in tempi non sospetti, dagli angusti spazi di casa, con gli occhi incollati a un computer portatile e col telefono aziendale alla mano. Più che per l’esecuzione materiale di parti del lavoro, è stato arduo comunicare con gli altri – quel tanto di deprivazione che è intervenuto con la sottrazione delle riunioni in presenza, delle chiacchiere alla macchinetta del caffè, di tutto il corredo rituale o meno dell’interazione, è stato sufficiente a, uno, mettere in crisi la presunzione canonica dell’accadimento della comunicazione (e questo è stato vero praticamente sempre, per tutti), e, due, a far venire dei seri dubbi su cosa intendiamo per comunicazione (e a farsi le domande non sono stati tutti, però comunque una quota rilevante). Insomma, venuta meno la «libertà» di fare la quotidiana transumanza da e per l’ufficio, ci si è trovati di fronte alla necessità di tenere in piedi delle attività senza più trovarci faccia a faccia con qualcuno. Per chi era imboscato in precedenza la pacchia è migliorata, con l’esternalità positiva di ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. Per chi non poteva esimersi invece si è venuto a creare, in alcuni casi, quell’effetto da camera anecoica che mi veniva in mente qualche paragrafo fa: nella relativa quiete delle cuffie, dell’angolo in cui ci siamo ritirati a lavorare, delle finestre degli applicativi che usiamo, hanno iniziato ad apparire più chiare le frequenze di due segnali, quello che sottolinea che non ci stiamo capendo e/o che la coerenza delle affermazioni si è corrotta in modo decisivo e quello che fa chiedersi se ha senso quello che si sta facendo.

Di solito queste due emittenti vengono ampiamente ignorate, dato il loro messaggio essenzialmente imbarazzante, corrosivo dei principi di autorità e di tutto il distorto guanxi che caratterizza le relazioni e i giochi di potere nei contesti aziendali e commerciali. Se c’è un palcoscenico su cui il linguaggio non verbale può essere inglobato da una coreografia allora l’armamentario scenico, il copione, le battute, certe familiarità, contribuiscono a offuscare quei segnali che invece, nell’epoca del relativo isolamento, sono apparsi più netti e distinti. Se li volevi ascoltare, ovviamente.

L’anno passato ha visto l’adozione di misure un po’ meno draconiane rispetto alla libertà di movimento ma per quel che mi riguarda il tempo del lavoro è stato vissuto in modo molto simile al 2020. Nondimeno, la constatazione che gli individui nei contesti che si presupporrebbero organizzati, tendono a fare una fatica del diavolo a capirsi (e bisogna volerla fare, quindi non tutti sono disposti) è stato un elemento portante nel sancire la percezione della difficoltà. Allo stesso tempo, la possibilità di osservare un contesto da una distanza e una angolazione diversa ha alimentato in modo molto forte la sensazione che si potrebbe fare molte cose diversamente. Però quando inizi a pensarci devi fare delle assunzioni, se non di razionalità, almeno di concordia da parte degli altri e perdi rapidamente la speranza. Hai voglia a dire che bisogna essere attori del cambiamento, c’è un gran bel muro di materiale inscalfibile davanti e questi ultimi due anni l’hanno messo ancora più in chiaro.

Complessivamente le retoriche aziendali hanno iniziato a mostrare in modo più chiaro il loro essere alimentate da mantra, fantasie e paure. Però ancora non si riesce a sostituirle con altro, continuano a risuonare mentre apparirebbe evidente che bisogna mettere mano e testa a certi problemi. Ma non sarà fatto, perché turberebbe una serie di equilibri in modo sostanziale. Un po’ come si è ormai deciso di accettare disparità reddituale e previdenziale tra coorti demografiche diverse. Non ci si è messo mano, andrà come andrà e Dio riconoscerà i suoi. Nel frattempo spero che i baby-pensionati si stiano godendo la vita. Per quelli come me la prospettiva è:

- Aspettativa di vita: 81 anni

- Età alla pensione: se non 70, quasi.

- Ergo: 11-12 anni di libertà dal lavoro, con energie e salute in discesa, in attesa di essere sgomberati, in una Dunkerque al contrario, dal tristo mietitore.

Nel frattempo si cercano eccipienti, edulcoranti e diluenti per rendere la cognizione del quotidiano, quello presente e quello imminente, almeno sopportabile.

Indizio, aveva ragione Seneca, quando scriveva nell’Apocolcyntosis (sembro erudito ma è che ci ho fatto sopra l’unico esame di latino, nel ’93, anno nel quale a Firenze esplose una certa bomba per cui qualcuno è ancora indagato – ricordo ancora il botto terrificante, il 26 era stata una giornata molto calda ed ero sul balcone all’una e quattro minuti) che «Aut regem aut fatuum nasci oportere». Conviene nascere o re o sciocchi.

Un altro effetto della camera anecoica, si diceva, è il maggior contrasto conferito all’interrogativo sul senso del nostro fare all’interno dei meccanismi sociali ed economici in cui siamo inseriti. I sistemi di produzione. Tra dettati strategici almeno in apparenza coerenti, ancorché piazzati nella stratosfera, ma utilizzati come clave e mazze, e sacche di buon senso sulla prima linea del travagghiare, cadono aree di malinteso, di presunzione di controllo (da parte di qualcun altro), di incursione da parte di discipline più o meno obbligatorie (le varie compliance, le sicurezze, le qualità, i processi e le procedure). Ma è normale che sia così: la sistematizzazione è quasi sempre impostata rispetto a un mondo desunto o idealizzato (vedi lo spirito tolemaico e il casino che erano le sfere armillarie), più raramente rispetto a una esigenza ben definita (che ne so, un protocollo chirurgico o una procedura aeronautica) e il metodo non calza mai alla perfezione, scontenta tutti, come una linea di prȇt à porter monotaglia in un mondo in cui nessuno corrisponde all’idealtipo su cui hanno preso le misure.

Ci si dibatte, quindi, come sempre, ma essendo venute meno, in larga parte, le cerimonie usuali nelle quali si addensavano i dialoghi più o meno espliciti di doglianza e promessa di emendamento, l’evidente non combaciare di tanti margini espone tutti al relativo sgomento di osservare come anche le responsabilità per i buchi e per le distanze del caso appaiano tendenzialmente più chiare. Ma siamo troppo abituati a deflettere, troppo incistati nel dimostrare una non reprensibilità, che tutti preferiscono disquisire di come hanno inamidato i centrini mentre il Titanic sta affondando. Abbiamo il mito dell’orchestrina ma facciamo ben di peggio. Guai a chi indica la faglia, il punto di rottura (e i relativi rompitori).

Altra difficoltà quindi, il procedere senza tenere veramente viva una discussione sul progresso. Discussione che presupporrebbe la disponibilità a cambiamenti anche radicali, ma non sia mai. Ogni tanto fa capolino nei miei paragrafi la questione della gestione dei rifiuti urbani – è sempre un buon esempio di quello che intendo: il sindaco o il presidente della Regione (o tutt’e due, quando sono di parte concorde) dicono che troveranno un posto per i rifiuti della città ma che è una cazzata è evidente anche a un ignorante della teoria e tecnica della gestione del ciclo dei rifiuti. O meglio, visto che per decenni si sono fatte delle ziggurat di monnezza nel suburbio, dove non cadeva lo sguardo di molti, su terra di privati a cui si son versati fior di quattrini per generazioni, stiamo dicendo che vogliamo riproporre lo stesso approccio solo cambiando il terreno di gioco? Nessuno lo sa, perché non si va oltre la promessa formulata in una sola frase. Si sa, le promesse han da essere icastiche e buone per suggerire una comprensione anche nei più stupidi. «Troveremo un posto» funziona benissimo perché è quello che, nella nostra stupidità egoistica, faremmo anche noi: prendi la roba da buttare e la getti in un posto. Ma sappiamo che non può funzionare così, no? La nozione che i materiali di scarto rappresentano anche un valore in termini di riuso e trasformazione un po’ iniziamo ad avercela in tanti, insieme alla consapevolezza del rischio di contaminazione (metalli pesanti, apparecchi elettrici, micro- e non plastiche, olii esausti e via dicendo), quindi la vox populi dovrebbe in qualche modo esprimere l’esigenza di una qualità e di un livello di performance che il sistema dovrebbe avere. Inutile a dirsi, le voci che si levano hanno forza e dimensioni che l’apparato politico e amministrativo sembra valutare come irrilevanti, marginali. Congreghe di preziosisti, quasi, le cui delegazioni vengono ricevute con bonomia pre-elettorale e poi mandate silenziosamente a cagare una mezz’oretta dopo.

Insomma, che sia per cattivo talento o per esser incastrati in un sistema mal orientato, produciamo poco e male. E qualcuno viene pure pagato molto. Sembra il sogno realizzato di Duccio, il terrificante direttore della fotografia di Boris.

Non sarebbe male fare un costoso ed estesissimo studio sociale nel quale tentare di catturare i desideri delle persone, quelli legati al proprio ruolo nella società e in questo malcerto concetto di produzione. Bisognerebbe intervistare qualche centinaio di migliaia di soggetti per capire un po’ che cosa vogliono, cosa desidererebbero, ancorandoli solo al dover cercare di rappresentare anche un minimo di contributo a una idea di bene comune. Tanti, per come li vedo ragionare e operare, porterebbero un contributo prospettico anche solo nel promettere di astenersi dal voler lavorare.

Secondo un sondaggio Gallup (loro i soldi per fare studi ce li hanno), citato da Jonathan Malesic nel suo articolo sul Guardian di qualche giorno fa, due terzi dei lavoratori americani sarebbero in qualche misura «disengaged», in pratica non sufficientemente impegnati nell’espletamento delle loro mansioni. Però l’ottanta percento dei lavoratori intervistati si definisce «hard working». Qualcosa non torna, no? Anche perché la descrizione fornita da Gallup del profilo del lavoratore coinvolto lo definisce «100% psychologically committed», psicologicamente dedicato al cento percento al suo lavoro. Ma dove? Ma quando? In Norvegia il dato sull’engagement è la metà di quello americano e sono più ricchi e più felici, sempre che si voglia dar retta ai sondaggi e alla sociologia.

Ma sarà che un po’ di distacco invece è quello che ci vuole? Solo, come si fa a distinguere un livello sano di relativa dedizione da un atteggiamento di evitamento, scarso rendimento e fancazzismo vero e proprio? Dovrebbe essere facile, e magari lo è pure, il più è prendere misure per correggere il tiro – sembra un’impresa titanica e quindi accade più o meno la stessa che avviene nella presente lotta all’evasione fiscale. Si tenta di strizzare il più possibile la parte di sistema che collabora, che è compliant. L’etica del lavoro a trazione calvinista che ancora impera fornisce il leverage del caso. E anche quando siamo ormai consapevolmente resistenti alla pressione che ci vorrebbe far diventare dei work saints, viviamo comunque nell’ansia di essere ritenuti reprensibili, non adeguati e venire espulsi o quantomeno malmenati nei cicli di valutazione del rendimento. Anche quando questo non accade, restiamo sorpresi, perché siamo i primi a essere poco soddisfatti di quanto abbiamo fatto e di come l’abbiamo fatto.

Ancora un altro anno passato, stavolta essendosi abituati al nuovo stato di cose, in una collocazione fisicamente più solitaria, ha aiutato a mettere a nudo il sospetto agghiacciante di essere finiti intrappolati in una serie di non sequitur piuttosto che nel tentativo consapevole di trarre appagamento e soddisfazione da conseguimenti e «successi». Quelli scafati ve lo dicono che non ci si può sperare, ma non è del tutto vero e non sarebbe neppure il caso di non desiderarlo e, in ogni caso, il sottofondo costante di angustia dettata dalla difficoltà a interpretare le situazioni, quello non dovrebbe esserci. Se solo abbandonassimo l’assunto di poter/dover dimostrare qualcosa (non si sa bene a chi).

Mettersi alla prova va bene e fa bene, ma funziona meglio se lo si fa con altri presupposti. Ve lo dice uno che nel 2013 si è allenato sei mesi per fare l’Eroica, riuscendo a completare i duecentonove chilometri giusto una mezz’ora prima dello scadere del tempo limite (non so se ho già citato questa «impresa», è quanto di più prossimo al concetto di impresa posso proporvi. Se l’ho già fatto sono un rincoglionito certificato e va bene lo stesso).

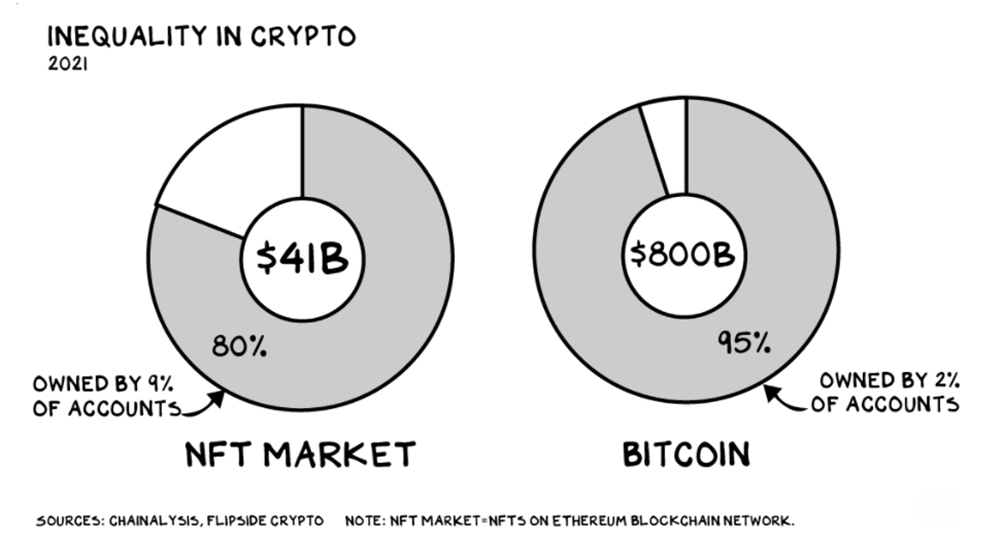

Perché nel frattempo, mentre si gioca alla mistica della produzione e della dedizione e qualcuno bara, accadono fenomeni di matrice tecnologica sui quali si innestano le solite, inveterate, logiche del potere e dell’accumulo di ricchezza. Se guardiamo ai mercati basati sulle tecnologie blockchain, che in teoria dovrebbero abilitare un mondo egualitario, decentralizzato, un panopticon senza nessuno al centro, troviamo che la concentrazione di ricchezza nelle implementazioni relative supera spesso la disuguaglianza dei sistemi di scambio tradizionali.

Ecco, la difficoltà dell’anno 2021, se vogliamo fare un’ipotesi, è stata quella di andare sempre più in braccio a un burn out inevitabile, con la conseguente battaglia interiore e materiale per limitare i danni, sforzo ancora ampiamente in corso, mentre altre cose accadono, apparentemente insensate e fuori scala. Ma non è una contingenza personale, o meglio lo è, perché il danno tocca ciascuno di noi – a parte chi si è reso insensibile o gli sciocchi di cui parlava Seneca – è anche un fenomeno sociale per il quale però non sussistono chiare possibilità di imbastire un discorso. Se avessi una soluzione, un metodo, lo snocciolerei qui, gratis, subito.

Non consola molto, ma un po’ di lucidità in più contribuisce a temperare certe cadute nello sgomento: siamo probabilmente in una transizione verso una società basata sull’automazione, nella quale il paradigma dell’esecuzione materiale del lavoro, e piano piano anche quella della sua supervisione e progettazione, diventa sempre più rinunciabile e delegabile a macchine e meccanismi. Solo che non è chiaro come dismettere certi attori e certi processi che sostengono gli equilibri attuali. Il processo di trasformazione, come sempre accade lungo le direttrici dell’evoluzione, non può che essere pieno di rami secchi e linee genetiche sfigate, destinate all’annientamento. Ci sta, un po’ come se uno avesse avviato una attività di confezione e vendita di capi di pellicceria dopo il ’95. Scommessa sbagliata, il progresso è andato nella direzione (senza dubbio giusta) che dice che non ha senso che qualcuno allevi creature senzienti per ammazzarle e scuoiarle in modo che, cinque, dieci o venti di loro, possano essere cucite insieme per farne un capospalla. Se questa nozione la stiamo metabolizzando, siamo un pezzo avanti. Sul tema del lavoro e della produzione, invece, stiamo continuando a spellare volpi e visoni come se niente fosse cambiato.

E quello che accade fuori, non è che sia tanto più rassicurante.

Chi tenta di «scavare» criptovalute, chi di fare l’influencer, chi di avere il figlio principe delle recensioni di giocattoli su YouTube o la figlia nuova arbitra elegantiarum di Instagram, chi di fare il prossimo NFT multimilionario, chi di far soldi vendendosi in modi diversi (OnlyFans sta crescendo esponenzialmente), chi di cavalcare la gig economy in mercati promettenti (stamattina leggevo di un tizio a Manhattan che fa un pacco di soldi portando a spasso cani) ma comunque sempre più neo-feudali.

Agli altri, boomer incontentabili o finiti fuori strada ed esponenti della generazione X, che ancora ricorda l’analogico, non smette di cantare la sirena della vincita al Superenalotto, la lotteria più iniqua della galassia, dove la probabilità di fare un sei è pari a uno su seicentoventidue milioni e quindi scommettendo un euro dovrebbero pagarti seicentoventidue milioni di volte la somma scommessa meno la quota dell’allibratore. Che però, se non c’è un jackpot accumulato, al più ti dà quattro milioni (trattenendosi il valore restante). E la vincita viene tassata al venti percento. Dice, eh, non ti possono dare seicento ventidue milioni, il montepremi non è così grande. Bene, allora porca di una *******, non ti impegnare a pagare pegno per una scommessa se non ne hai le risorse.

Ma va bene così, davanti ai milioni stai forse a reclamare il 99,2% di equità che ti stanno sottraendo? La remotezza di certe ipotesi e la dimensione dei valori in gioco non dovrebbero essere motivi ragionevoli per elidere un ritorno equo, no? Viene il dubbio che se si ragiona così per evenienze estreme, chissà quali orientamenti e disposizioni animano la conformazione di tante metriche del nostro sistema capitalistico.

Ma comunque ci si prova lo stesso.

Nel 2021 la NASA ha anche affermato che le probabilità che Apophis centri la Terra nel 2068 (al 2020 valutate in 1/150.000) si sono, sulla base dei calcoli più recenti, ridotte sensibilmente fino a diventare trascurabili.

**********************************

Encore

Parliamone, dai.

Uno degli NFT acquistati a più caro prezzo è questo, Punk 4156:

È stato venduto per circa dieci milioni di dollari l’anno scorso. D-I-E-C-I fottutissimi MILIONI di dollaroni.

L’ha comprato l’utente @CozomoMedici di Twitter.

CozomoMedici, è poi venuto fuori, è Snoop Dogg.

L’autore di questi quattro pixel di merda è Beeple, al secolo Mike Winkelmann, che è uno che vende anche cose più complesse e raffinate di questi quattro pixel di merda buttati lì a cazzo. Difatti Christie’s ha battuto a circa ventinove milioni di dollari una roba di media art intitolata Human One. Nel frattempo, sempre nel ’21 sempre Christie’s ha battuto a quasi sessantanove milioni di dollari The First 5000 Days, un NFT di un jpg quadrato di 21,069 pixel per lato raffigurante cinquemila sue creazioni, realizzate in cinquemila giorni, dal 2007 al 2021. Fai una roba di «digital art» tutti i giorni per cinquemila giorni e poi incolli il tutto e vale sessantanove milioni di dollari. Fa tredicimilaottocento Euro al giorno. L’ha comprato un tale che si occupa, guarda un po’, di blockchain.

Nel 2019 la stessa persona aveva comprato l’NFT più costoso dell’anno, per cento dodicimila dollari.

Da Winckelmann a Winkelmann passando per i Winkelvoss (o meglio, il loro ex compare) e più oltre, verso chissà quali nuovi limiti…

Le cazzate dei «metaversi» stanno arrivando e sono raccontate da gente che si è riempita di soldi negli ultimi dieci anni, letteralmente fabbricandoli o giù di lì (o, per la generazione precedente, a cui appartiene, tecnologicamente e culturalmente, anche Zuckerberg, vendendo i vostri dati e i vostri contenuti, acquisiti a titolo gratuito). Quasi tutti gli altri resteranno con il grugno incollato alla vetrina immateriale, sbavandoci sopra, pagando, a volte, con i soldi che ancora non hanno, per vivere un surrogato di presenza in simili mondi alternativi. Andate, andate pure su OpenSea a vedere quali NFT comprare. Tanto, all’asta da Christie’s ci andranno sempre in pochi – così come quelli che si sono ritrovati un Caravaggio scambiato in precedenza per una crosta, comprato dal robivecchi, sono sempre stati abbastanza rari.

Avanti, Sisifi della digital art, dateci dentro, ché tanto non è che quello che facciamo noialtri sia così assolutamente intriso di senso. Mi chiedo come camperanno quelli di voi che non ce la faranno, ma d’altro canto, non è detto che anche io ce la faccia per i prossimi quattro o cinque lustri. Non mi sento ottimista, l’anno passato non è stato incoraggiante da questo punto di vista.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.