Oh, bene. Il tema monografico di questo mese pone una sfida non banale – perché potrebbe essere fin troppo semplice e scontato lanciarsi in una filippica ben motivata verso la Stand der Dinge del presente, attaccarsi a un po’ di prospettiva storica e dimostrare quasi ordine geometrico che tutto sta andando irreparabilmente in malora (volevo scrivere «a puttane» ma ho immediatamente realizzato che: 1) la caratterizzazione di genere insita nell’espressione ha veramente rotto; 2) ho più rispetto per i/le sex worker di quanto ne porti verso altre categorie professionali e socio-economiche. Nondimeno, quando parlo, a volte uso comunque questa espressione. Non sono una brava persona. Chiusa parentesi). Uno dovrebbe riuscire a non prodursi nel solito, trito o tempora o mores spalmato su una proiezione macchiettistica del futuro. Bisognerebbe riuscire a essere un po’ più articolati, non dico raffinati ma almeno portare la discussione su un piano personale e originale.

Ma ho deciso di perdere questa sfida – nel senso, la raccolgo, ma so già che la perderò. Perché ci vorrebbe più tempo per distillare una serie di riflessioni, alimentarle, farne coltura e vedere che ne viene fuori. Si tratterebbe di scrivere un saggio e non le solite duemila-duemilacinquecento parole sparate lì in modalità buona la prima, senza una traccia. Ci sarebbe da ponderare, da buttar giù idee e stesure di bozze con ampie parti che finiranno cassate o rivoluzionate. Per fortuna non c’è tutto questo tempo e posso (devo) quindi procedere indossando, con poche eccezioni, il solito crisma di improvvisato e marginalmente competente. D’altro canto non sono una celebrity che scrive (fa scrivere al ghost writer) il libro delle sue verità sulla vita, l’universo e tutto il resto.

Qualche giorno fa ho visto, con solo otto anni di ritardo rispetto all’uscita in sala, Il Sale della Terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado sul percorso di Sebastião Salgado. È un film con una tessitura doppia: i tre, Wenders e i due Salgado, che vanno in Brasile a far visita al padre di Sebastião o a fotografare trichechi all’isola di Wrangel, spunti di viaggio nel tempo presente che fanno da intermezzo alla ricostruzione della carriera di fotografo di Salgado e ai suoi lavori monografici, imprese pluriennali con le quali ha documentato, con una prospettiva ampia e profonda, il lavoro, le migrazioni, le guerre, le carestie, insomma, la condizione umana nelle zone fuori dagli sguardi più ovvi o in quelle dove non si è voluto guardare. Prendo in prestito il suo sguardo, e quello degli autori del film, perché tutti insieme mi hanno ricordato di varie circostanze storiche degli ultimi decenni che non fanno altro che confermare la prospettiva di una immutabile, ineliminabile e incurabile malvagità umana che si concretizza, come uno stucco bicomponente, nella resina della violenza e nel catalizzatore dell’indifferenza dei più.

Ve lo ricordate il genocidio in Ruanda, no? Semplificando fortemente abbiamo prima il mezzo milione abbondante di persone trucidate in poco più di tre mesi nel ’94, da aprile a metà luglio, nel genocidio attuato dalle milizie hutu ai danni della componente tutsi della popolazione (e degli hutu non abbastanza entusiasti dell’idea di ammazzare il vicino a colpi di machete), e poi, con il capovolgimento della situazione avvenuto con l’offensiva del Fronte Popolare Ruandese, una fuga in massa di hutu, principalmente verso lo Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo). Le foto di Salgado documentano entrambe queste fasi ma, mentre ricordavo gli aspetti del massacro iniziato ad aprile, il giorno stesso dell’abbattimento dell’aereo sul quale viaggiavano i presidenti di Ruanda e Burundi, non ricordavo bene la storia dei profughi. Nel frattempo il mondo occidentale stava facendo più attenzione alle guerre nella ormai ex-Jugoslavia e quindi la portata oceanica della crisi dei profughi nella regione dei Grandi Laghi finiva sullo sfondo, quando andava bene. Salgado è andato in entrambi in posti e quando è andato nei campi in Zaire ne ha raccontato la realtà alla sua maniera, senza compromessi: milioni di persone allo stremo alle quali erano frammisti gruppi armati, genocidaires fuoriusciti, politici e relative corti al seguito. Le malattie e le successive guerre mieterono vittime a carrettate e una storia particolarmente tragica fu quella di un flusso di profughi che si diressero da Goma verso Kisangani. Salgado racconta di duecentoquarantamila persone e dice che poche migliaia giunsero a destinazione – una cosa inimmaginabile, una catabasi terrificante, in mezzo alla foresta pluviale, a morire, non si sa come, senza assistenza di sorta, senza copertura mediatica. Magari là in mezzo c’erano anche i genocidaires, certo, quelli che avevano una divisa addosso l’anno prima o magari quelli che il vicino l’avevano davvero smembrato col machete, lui e famiglia. Ma anche altri che non avevano ammazzato nessuno. Il bello è che tra i sopravvissuti a quella simpatica marcia della morte non è detto che ci fossero solo questi ultimi. D’altra parte:

[2] Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e l’empio, per il puro e l’impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare.

[3] Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti.

[4] Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c’è speranza: meglio un cane vivo che un leone morto.

(Ecclesiaste, 9)

Per questo penso che sarebbe comprensibile se gli africani guardassero alle vicende del nostro continente con un misto di indifferenza e con un certo senso di proporzione. Ma, alla fine, neppure questo accade completamente – ieri sera sul canale radio digitale di BBC World News arrivavano molte domande per un giornalista appena tornato dall’Ucraina da parte di ascoltatori africani. E trasmettevano un senso di partecipazione che mi faceva pensare che gli orrori delle epoche coloniali forse iniziano a essere, se non dimenticati, almeno assorbiti in una nozione di storia. Ma sarebbe un eccesso di delicatezza che non meritiamo.

Almeno non noi che restiamo nella relativa sicurezza delle nostre case, dei nostri frigoriferi pieni e dei salotti col riscaldamento acceso (o, tra un po’, l’aria condizionata).

Le vicende di queste ultime settimane ci ripiombano in un clima da 1939 ma nessuno se la sente di concludere con il verso di Auden di allora: We must love one another or die. Perché la sensazione è che sia più la seconda che ha detto.

Le fotografie e i video della guerra in Ucraina hanno solo iniziato ad arrivare, continueranno a farlo, com’è giusto che sia, ma quello che vedremo e avremo visto sarà solo un pallido riflesso della sostanza di quel che è avvenuto, dell’esperienza patita da quelli che sono morti. La tristezza maggiore è per i civili, che non c’entrano mai niente – ma anche se pensi ai soldati, ad alcuni almeno, non è che ti prenda l’allegria. Quando vedo un carro armato russo carbonizzato e scoperchiato, con la torretta, varie tonnellate di metallo, volata via, so che un Javelin o un NLAW si è fatto strada nella corazzatura del mezzo e ha fatto detonare i proiettili immagazzinati nella torretta facendo a pezzi gli occupanti. Un problema di meno, però quei tizi fatti a brandelli erano individui, come te e me. Ma ci sono due considerazioni da fare: chi li ha mandati a morire molto probabilmente si godrà la demenza senile in un palazzo dorato e, alla fine, varrà quello che dice l’Ecclesiaste, la stessa sorte attende tutti.

Quindi uno dice, ma come si fa a fare una società (ancorché futura) più giusta? Non ci sono incentivi. Dostoevskij diceva che se non c’è dio tutto è permesso. Bella, frate’, ci hai preso. O non c’è oppure ha timbrato il cartellino ed è andato a fare la spesa, o al mare, o si è rimesso a letto. Fate un po’ voi. Primo Levi ce l’ha detto di Auschwitz, che l’esistenza di Auschwitz e di dio sono mutuamente esclusive e sappiamo quale dei due è esistito.

Insomma, non voglio fare la lezione di storia, anche se su quel versante il mio tasso di cialtroneria è assai più basso che su altri, ma uno dei fattori di maggiore scoramento, pensando all’umanità futura, da oggi, è proprio il sospetto che il livello di conoscenza, di memoria storica, di capacità critica sia veramente ai minimi termini e che sia stato sostituito da un diluito para-ideologico venato di toni calcistici. Su un letto di logica binaria in formato ridotto, adatta alle facoltà mentali di deficienti, che da anni ormai fa tirare fuori argomenti che iniziano con «ma anche» e servono solo a irretire e a ingombrare di pattume questioni che spesso sono ben più che argomenti, talvolta fatti incontrovertibili.

Ma è un male planetario – ormai è andata, si vedono le cose più estreme, appunto. Paesi con una memoria storica di invasioni fasciste subite che mettono in pratica un playbook di schietta aderenza fascista (usando tra l’altro anche paradigmi strategici militari che guardano al passato – e producono sonore, sanguinose sconfitte condite da massacri abbastanza sistematici oppure assedi in stile 1942, quelli su cui gli stessi ci fondano poi una retorica di resistenza e riscossa). Altri che sventolano la bandiera della libertà, del sogno di realizzazione di sé e poi si cacano addosso cercando di mettere il lucchetto ai corpi delle donne e a fare indici di libri proibiti, mentre un ex-presidente in uscita non voleva saperne di mollare la poltrona e ha organizzato l’assalto alla sede del parlamento. E noi europei che stiamo a guardarci la punta delle scarpe, se va bene, e non vediamo una mazza di quello che accade intorno – ve la ricordate la Jugoslavia, no? Ma anche la Siria, è poco più in là ma tra Aleppo e Mariupol non ci sono molte differenze nell’approccio. La guerra è una merda ma c’è chi la conduce un po’ più di merda di altri, non è un merito per nessuno, però bisogna esserne consapevoli. Perché anche se è ridicolo, grottesco, che William Calley abbia scontato solo tre anni e mezzo di galera per il massacro di My Lai, nondimeno una macchina giudiziaria militare (quindi un doppio mostro) si mise in moto per portare alla sbarra alcuni dei colpevoli e condannarli. Certo, quello è anche il paese delle seicentocinquantamila morti in eccesso in Iraq dal 2003 al 2006, stimate da “Lancet”, quindi se vogliamo pesare quanto sangue gli imbratta le mani, lo zio Sam è sempre al primo posto. D’altra parte, le giustificazioni vengono sempre fabbricate dai più forti, e abbiamo, in un altro paese, un primo ministro ex-militare la cui unità si era trovata sotto il tiro di qualche mortaio – per tutta risposta una batteria di obici da 155 millimetri rovesciò trentasei proiettili su un complesso in cui erano rifugiati dei civili, uccidendone centosei e mancando totalmente i mortai di cui sopra. Ma ne vengono in mente mille, da ogni luogo, ci si potrebbe scrivere un libro – il gotha dell’infamia. Così, ricordatevi che se un coglione vi viene a dire «ma anche», potete essere equipaggiati con l’arma spallabile della conoscenza e investirlo, se vi va, e sbriciolargli la presunzione anche se di solito non ascolta e non capisce e quindi non ci guadagna mai.

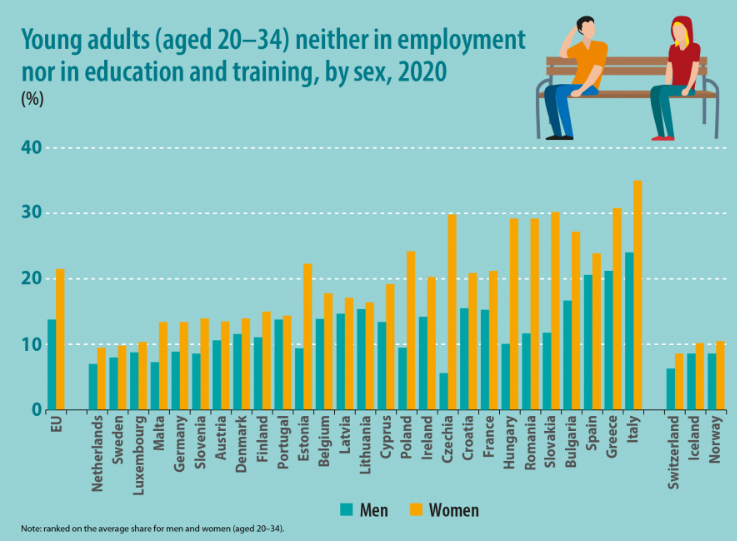

Un brandello di senso, per l’umanità futura, poteva avercela una certa idea di Europa – rimasta ferma al naufragio nella troppa burocrazia (belli la cookie policy e il GDPR, più che altro hanno prodotto un fastidioso numero di click se vuoi fare opt out dalla cattura dei tuoi dati). C’è questa spocchia adolescenziale di gente, anche vecchia e bisunta, va detto, che dice di dover uscire dall’Europa, come fosse un posto opprimente come una casa paterna – che fa quasi ridere, perché li immagini con un seghetto a tagliare i confini lungo le creste alpine. Non vuol dire niente, non è più applicabile, è finita l’epoca in cui vivevi nel feudo e anche allora esisteva del commercio internazionale, questo voler uscire è un tentativo di negare relazioni, tentativi di costruzione che, come tutti i tentativi, non sono necessariamente belli in tutto e per tutto. Il brandello di senso si potrebbe rianimare se questa quantità di gente e gentaglia, questo mezzo miliardo di europei, che sembrano preoccupati solo da quando vanno in pensione, che è giusta come preoccupazione, il lavoro piace a pochi, ma se hai solo quello a cui pensare allora siamo in piena bancarotta (e difatti i NEET aumentano, sono al 25% degli young adults in Italia, cazzo, vi siete mai fermati a chiedervi cosa vuole dire questo numero?) – se queste masse si orientassero su qualcosa di diverso dalla tentazione un po’ lubrica di votare il solito o la solita paraculo/a eccitapopolo che lo aizza o lo spaventa o lo titilla. Ieri in un altro paese, vicino stavolta, gente che non puoi non definire fascista ha cumulato oltre il trenta percento dei voti alle presidenziali. È la democrazia, bellezza – ha la libertà di automassacrarsi. Ma è anche l’inerzia di tanti, e non sto solo parlando di rinuncia al voto, un rituale che non è mai stato bello e che non è certo migliorato col tempo – però è proprio su questo che fanno leva, i loro «titillati» si caricano a molla con meno sforzo di quello richiesto per smuovere il «moderato» (che brutto aggettivo…) o per far tornare l’operaio dal freddo del voto a destra. Che vi devo dire? L’economia con l’accento bellico non è allegra, ma è pur sempre economia e uno sforzo comune è pur sempre uno sforzo comune. In tempi agri, agrissimi, per quelli che ne muoiono soprattutto, ma anche per chi li osserva vivendoci dentro senza troppe difese, potrebbe emergere qualcosa di diverso, forse più familiare, in termini di memoria storica. Ma bisognerebbe averne una.

Che poi ci sono tante prese per il culo pure nella memoria – pensate agli Stati Uniti, quelli che hanno spostato l’ago della bilancia della guerra in Europa. Ancora nel ’41 erano piuttosto isolazionisti e quello che avevano messo su era uno schema, anche piuttosto redditizio, per fornire risorse e materiali bellici al Regno Unito e all’Unione Sovietica. Poi è andata come sappiamo (nel frattempo, appunto, gli Stati Uniti hanno riattivato il provvedimento Lend and Lease del ’41). Anche per questo quelli del «ma anche» sono un po’ ridicoli quando discettano di provocazioni di un espansionismo occidentale che in realtà, da un punto di vista militare, non è che sia mai stato questa gran cosa, vuol dire non capire proprio il modello di egemonia che è stato perseguito (discutibile quanto si vuole ma mai espansionistico in termini etnico-nazionalistici). Ce la vedete una bella manovra a tenaglia dai Paesi Baltici fino alla Romania con cui la NATO fa un re-enactment dell’Operazione Barbarossa, per cercare uno «spazio vitale» a est? Se credete a questa cosa possiamo lavorare su tanto, con voi. Gli americani, al 2014 non avevano più un carro armato sul suolo europeo, solo dopo Obama ha fatto un relativo dietrofront. Relativo perché uno studio della simpatica RAND dice che il presidio NATO nei paesi baltici è esiguo e va bene che sono un think tank guerrafondaio, però i numeri sono quelli. Però la storia è piena di passaggi imprevedibili e crudeli, quindi chissà, magari ci saranno epoche in cui Europa vorrà dire invasore malvagio… ah, no, questo lo abbiamo già fatto, meglio non ricascarci. Sarebbe l’ora di fare qualcosa di diverso, sì. Anche riscuotersi da questo torpore – le poche volte che ho avuto a che fare con i tedeschi mi sono sempre sembrati preoccupatissimi per la contingenza economica e i riflessi sul loro stato di benessere, che mi è sempre parso non risibile. Ma era sempre gente che viveva e lavorava nella Ruhr, che è come dire una megaprovincia molto benestante punteggiata di tante città anche grandi e tutte ricche. Però con quell’atteggiamento ci sta di continuare a comprare gas naturale, petrolio e materie prime da un fornitore un po’ così, non stiamo a guardare certe cose. Se la carne ha buon prezzo va bene prenderla dal macellaio all’angolo, anche se picchia la moglie in pubblico. Irrealistico però, chi ha più visto una macelleria. Insomma, meglio rimandare a un domani più distante il momento in cui forse tocca prendere atto del fatto che una nazione con quasi seimila testate nucleari sta perseguendo una rotta di espansione territoriale, oggi meglio di no. Non c’era una cosa giusta da fare, o una evidentemente sbagliata da additare oggi, come fanno i pauperes spiritu e quelli in malafede, che prima aizzano e rimestano con argomenti banali e poi additano presunte «complessità». Niente di nuovo sotto il sole, se seguiamo il filo c’è una guerra, quella fredda, persa più di trent’anni fa e, poco dopo, l’instaurazione di un nuovo ordine a trazione personalistica, propaganda nazionalista e metodi mafiosi. Una autocrazia, una sconfitta da «vendicare», una economia sbilanciata sul bellico, una aspettativa di vita per i maschi intorno ai sessantacinque anni – che vi aspettavate, un Rinascimento incentrato sul valore dell’individuo e della libertà di espressione?

L’ignoto autore dell’Ecclesiaste – evidentemente un materialista epicureo al quale devono avere attaccato versi spuri che cantano le lodi di un dio che non sembra proprio poter avere un ruolo nella maggioranza dei versetti (è successo tante volte che si desse una «aggiustatina» a un testo, per esempio a Voltaire spiaceva l’ateismo totale e senza compromessi di Jean Meslier, quindi aveva pensato bene di modificare e tagliare un po’ il testo per farlo diventare deista) – aveva ragione: meglio un cane vivo di un leone morto. Forse è questo il senso, la possibilità. Non riesco a usare il termine «speranza».

Ne sono avvenute di bastardate nella storia, non è un buon motivo per continuare a sopportarle. Il primo passo sarebbe smettere di farne ma non è da escludere che ci sia da imparare a far smettere qualcun altro. Si vis pacem para bellum converrebbe rileggerlo in questo modo, ma finché non ci sarà un transito verso una collettiva età adulta continueremo ad avere vecchi e meno vecchi necrofili che aizzeranno i morbidi di intelletto (di tutte le fasce sociali) per farsi concedere in usufrutto, praticamente gratuito, la sovranità che non gli competerebbe minimamente. Un tempo ce l’avevano per diritto divino, non ci potevi fare niente – anzi, andavi a sventolare il fazzoletto, in punta di piedi nella folla, quando, una volta nella vita, li vedi passare in carrozze dorate, con un seguito di cavalieri in alta uniforme. Oggi ci sarebbero certi strumenti e certi usi ma alla fine c’è una nostalgia incredibile, una lussuria, per questa boiata sempiterna dell’uomo forte.

Qualche tempo fa mi sono imbattuto nella storia del genocidio circasso: nell’arco di un secolo l’impero zarista procedette a sterminare e espellere quasi l’intera popolazione di etnia circassa, circa un milione e mezzo di persone. Andate a leggervi qualcosa. Tutto questo è già accaduto e riaccaduto molte volte e la stessa impronta anima gli eventi contemporanei. Villaggi dati alle fiamme, popolazioni prese per fame con assedi infiniti, stupri, torture. «Sulla strada i nostri occhi incontravano una scena che lasciava sgomenti», annota un osservatore russo «cadaveri di donne, bambini, anziani, fatti a pezzi e semi-mangiati dai cani; deportati smunti per fame e malattie, quasi incapaci di muovere le gambe, crollavano per lo sfinimento cadendo, ancora vivi, vittime dei cani». Ad oggi la Russia nega attivamente questo genocidio, definendolo «una migrazione», una tecnica simile a quella del tizio del negozio di animali dello sketch del pappagallo dei Monty Python. Se a questo punto volete fare del «ma anche», possiamo dirci che nello stesso periodo gli americani avevano consolidato un percorso di deportazione e eliminazione dei nativi, nei confronti dei quali, meno di un secolo prima, Benjamin Franklin aveva auspicato una perenne alleanza.

In Battlestar Galactica, nella cosiddetta miniserie inaugurale, nell’incalzare del genocidio umano perpetrato dai cyloni, nel pieno della lotta per la sopravvivenza, il comandante Adama si chiede se il genere umano sia meritevole di venire salvato. E il dubbio è sostanziale, visto che si continua a uccidere, ingannare, a giustificarsi per mali che noi stessi abbiamo generato. Condisce anche il discorso di un ingrediente del quale gli americani non riescono a fare a meno, manco fosse il burro di arachidi: l’idea che debba arrivare il giorno di una resa dei conti – idea anche carina che forse discende dal concetto di nemesi greca, ma che, nei fatti, non è che proprio quadri tutte le volte. Lo sconosciuto redattore dell’Ecclesiaste già lo sapeva.

Per cui, fare una «guerra» continua e attiva a quelli che peggiorano il rating di salvabilità del genere umano potrebbe essere una buona idea. Ché non ci sarebbe neppure bisogno di farli fuori come loro farebbero fuori noi – basterebbe collocarli dove meritano, ai margini, con poca importanza, poco potere e molto scrutinio, perché il vizio di essere i peggiori non lo perderanno.

«Futura umanità»… Sì, ma quando?

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.