Il 4 aprile 1978 frequento la quinta elementare e ho l’età giusta per accogliere la rivoluzione. Ho saputo del suo arrivo da “TV Sorrisi e Canzoni”, il settimanale che mi informa sui programmi televisivi e mi insegna i testi delle canzoni che ascolto alla radio. In classe ne abbiamo parlato a lungo e attendiamo con trepidazione quel momento. Abbiamo visto poche immagini, ma non siamo autorizzati a portarle con noi, stralciandole dalla rivista, perché la settimana è ancora in corso e quel fascicolo sottile e il solo viatico domestico per muoversi tra le proposte di una televisione che offre pochi gradi di libertà. Eppure quel paio di disegni sgargianti ci hanno già conquistati: personaggi con occhi giganteschi e pettinature impossibili e, soprattutto, robot giganteschi che combattono tra loro. Quella sera, alle 18:45, seduti davanti al televisore accogliamo emozionatissimi la trasmissione “Buonasera con…”. Maria Giovanna Elmi, biondissima e abbigliata in un modo che sembra negare la sua natura di “fatina”, ci dice che dei cartoni animati giapponesi sappiamo poco e quel poco che sappiamo è anche sbagliato. La ascoltiamo svogliatamente: non siamo qui per lei. Dopo qualche minuto inizia la sigla: vediamo, finalmente, quel robot muoversi e sentiamo, per la prima volta, i versi di una canzone che ci accompagnerà a lungo. «Si trasforma in un razzo missile / Con circuiti di mille valvole / Tra le stelle sprinta e va // Mangia libri di cibernetica / Insalate di matematica / E a giocar su Marte va».

Atlas Ufo Robot non è la prima serie di animazione nipponica sbarcata in Italia. Da qualche mese conosciamo Heidi e nei due anni precedenti abbiamo incontrato Barbapapà e Vicky il vichingo. Avevamo capito, leggendo la notizia di copyright mostrata al termine della sigla finale, che quelle tre serie avevano una denominazione di origine comune. Ma i personaggi e gli ambienti che presentavano non erano troppo diversi da quello che eravamo disposti ad accogliere: si basavano su riferimenti letterari europei. Heidi viveva sulle alpi svizzere, Barbapapà aveva un segno europeo ed era stato inventato da un’architetta francese e da un professore statunitense, Vicky aveva origini svedesi e coproduzione tedesca.

Atlas Ufo Robot, invece,si sviluppa in ambienti che non ci appartengono e tutti i personaggi, non solo i robot giganti che brandiscono parti del proprio corpo che si trasformano in armi straordinarie, mostrano caratteristiche anche più aliene di quelle degli invasori da un altro pianeta. Il successo della serie in Italia è formidabile e, nel corso dei mesi successivi, l’Italia diventa il paese europeo in cui si importa il maggior numero di serie di animazione giapponese. Le televisioni private e commerciali, grazie alla liberalizzazione, fioriscono ovunque lungo la banda su cui sintonizzare televisori che hanno spesso ancora le manopole. Le neonate emittenti trovano numerosi prodotti a basso costo con cui saturare la propria programmazione e una chiave per conquistare la fedeltà del pubblico più giovane, quello cui indirizzare la gran parte della pubblicità.

Da quel momento in avanti, l’animazione giapponese non avrebbe più avuto misteri per il pubblico italiano. Per capire qualcosa del fumetto nipponico, del misterioso manga, avremmo dovuto aspettare ancora un po’.

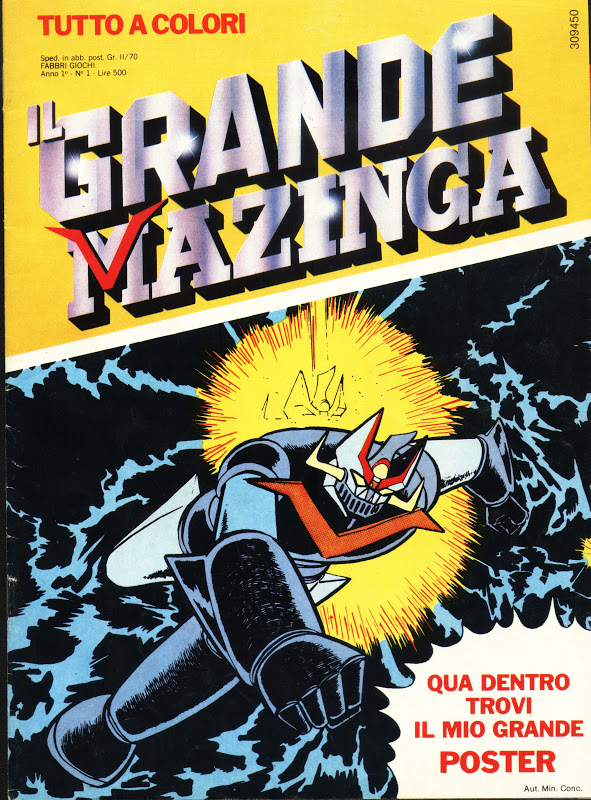

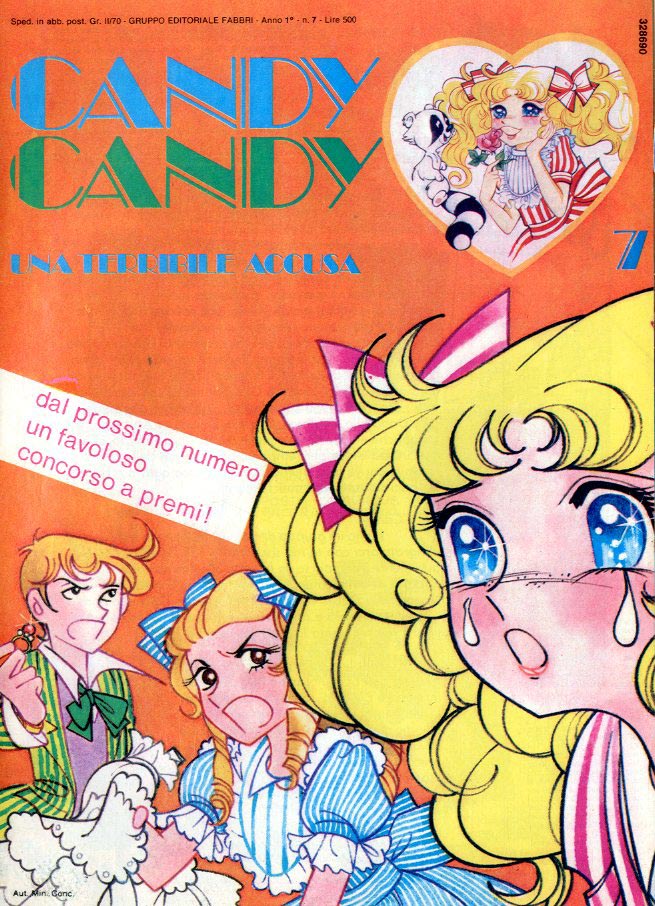

Per tutti gli anni Ottanta e Novanta le edicole in Italia hanno una diffusione realmente capillare. Sono ovunque e piene di periodici d’ogni tipo. Il boom dell’animazione giapponese è un’occasione ghiottissima che non può essere mancata. Sul finire di novembre del 1979, la casa editrice Fabbri pubblica una testata stranissima: un settimanale spillato di 32 pagine a colori intitolato “Mazinga” (e, successivamente, “Il Grande Mazinga” e quindi “Il grande Mazinger”). Un comic book che riproduce a colori e su carta patinata i quattro volumi del manga firmato da Go Nagai, autore, tra l’altro, proprio di Atlas Ufo Robot, e Gosaku Ōta. Il fumetto pubblicato sulla testata è adattato perché un lettore italiano possa leggerlo senza troppe preoccupazioni: oltre alla colorazione e alla serializzazione in un modulo indistinguibile da quello dei supereroi, cui gli italiani sono da tempo abituati, le onomatopee sono tradotte, gli ideogrammi che le rappresentano sostituiti con caratteri alfabetici, le pagine ribaltate secondo il verso di lettura occidentale. La corsa della testata si arresta, venticinque numeri dopo, nel luglio del 1980, con l’esaurirsi del materiale originale. Due mesi dopo, sempre Fabbri, manda nei chioschi un altro settimanale dedicato a un personaggio giapponese. All’inizio di settembre 1980 esce il primo numero di “Candy Candy”. Inizialmente la testata contiene trentadue pagine – adattate, ribaltate e colorate – del manga firmato da Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi. Col passare delle settimane l’albo sottile si trasforma progressivamente nella prima rivista antologica italiana dedicata al manga. Aumenta la foliazione, per ospitare sia rubriche destinate a un pubblico di giovani lettrici sia altri manga. Sulle pagine del settimanale compaiono, in dosi colorate, fumetti di Mizuki e Igarashi, Chieko Hara, Mukumi Tumuko, Fujio Akatsuka e di Riyoko Ikeda (perfino la prima edizione italiana di Lady Oscar). Esauriti i volumi giapponesi di Candy Candy, le avventure dell’eroina che dà il nome alla testata vengono proseguite da autori italiani che realizzano, senza paura del ridicolo, un seguito apocrifo della vicenda. La corsa di “Candy Candy” – che nel frattempo ha cambiato una paio di volte testata, divenendo via via “Candy Candy TV Junior” e “Candyissima” – prosegue per 326 numeri fino alla fine del 1986.

In quegli anni, nelle edicole ci sono anche le riviste che pubblicano fumetti che sono definiti “d’autore”, in contrapposizione a quelli “popolari”, cioè seriali e di consumo. È una distinzione labile, perché la prima di quelle riviste – “Linus”, nata nell’aprile del 1965 – ha mostrato con chiarezza che alcuni tra i fumetti più letti (Peanuts di Charles M. Schulz, su tutti) possono essere analizzati con uno sguardo coltissimo ed essere aperti come scrigni stracolmi di bellezza e ricchezza. Una di queste riviste si chiama “Eureka” ed è nata, emulando “Linus”, nel novembre del 1967, per volere di Luciano Secchi. Proprio il direttore annuncia, nell’editoriale del numero di dicembre 1979, un rinnovamento dei contenuti, per garantire alla rivista «una nuova impostazione, più dinamica, più attuale». L’elemento propulsivo, introdotto nel fascicolo successivo e presente in quasi tutti i numeri del 1980, è il manga. Dieci delle dodici uscite di quell’anno contengono fumetti giapponesi, rilevando un’attenzione straordinaria agli autori del fumetto più adulto e di rottura (quello chiamato gekiga, in contrapposizione al manga). Nel primo semestre del 1980, “Eureka” pubblica fumetti brevi di Yoshihiro Tatsumi, Shotaro Ishinomori, Saburo Kitagawa e Tadashi Matsumori. La seconda metà dell’anno è dedicata alla pubblicazione a puntate di una storia di Golgo 13 di Takao Saito.

È ancora “Eureka” a segnare un altro punto nodale nella storia del posizionamento del manga nel nostro paese. L’ultimo anno della vicenda della rivista è caratterizzato dall’uscita di Luciano Secchi dalla casa editrice della quale ha determinato a lungo il successo. A partire da luglio 1983, l’editore Andrea Corno assegna la direzione di “Eureka” ai fumettisti Alfredo Castelli e Silver. L’esperienza dura poco (si conclude con un fascicolo raffazzonato dalla redazione datato agosto 1984), ma sul finire dell’anno esce un numero della rivista importantissima. “Eureka!”, nel suo ultimo periodo, ha conquistato un punto esclamativo in testata e carattere monografico: il numero datato novembre/dicembre 1983 è dedicato al Giappone e, di conseguenza, ai manga. Castelli indirizza la quasi totalità dei numerosi redazionali del numero verso il fumetto nipponico, offrendo ai lettori italiani uno spaccato – impreciso ma non per questo meno prezioso – dell’articolazione dei generi e delle forme. Scopriamo che tutti i personaggi che credevamo essere nati specificamente per l’animazione hanno un passato su carta e che il passaggio sullo schermo è il premio riservato ai personaggi più apprezzati dai lettori. Quel numero di “Eureka!” ha inoltre il merito di presentare, per la prima volta ai lettori italiani, con un profilo e con un episodio di Black Jack, il più celebrato tra i fumettisti giapponesi: Osamu Tezuka.

Tra il 1989 e il 1995, Marvel Comics, attraverso Epic, l’etichetta dedicata ai progetti più ambiziosi della casa editrice di Spider-Man e dei Fantastici Quattro, pubblica i 38 fascicoli della prima edizione occidentale di Akira di Katsuhiro Otomo. Si tratta di albi in brossura, di 48 pagine a colori, nel formato che, dopo la pubblicazione, nel 1986, di The Dark Knight Returns di Frank Miller, gli statunitensi chiamano “prestige”. Il fumetto non solo è adattato, come d’uso, per il mercato occidentale (quindi tradotto, ribaltato, e ridisegnato nelle aree in cui compaiono onomatopee), ma è anche colorato digitalmente da Steve Oliff. È proprio quella l’edizione che arriva anche da noi, nell’aprile del 1990, per Glénat Italia. La casa editrice interromperà le pubblicazioni esattamente quattro anni dopo, privando i lettori italiani degli ultimi due capitoli della serie.

Nel frattempo il manga scalpita per trovare il suo pubblico. Esattamente negli stessi mesi in cui Glénat Italia sta decidendo di pubblicare la versione adattata, occidentalizzata e colorata di Akira, i giovanissimi Andrea Baricordi, Massimiliano De Giovanni, Andrea Pietroni e Barbara Rossi si sono accordati con Hobby Fumetto, una libreria specializzata di Imola, per pubblicare la loro fanzine, “Mangazine”. Ne escono cinque numeri, spillati e in bianco e nero, tra la fine del 1989 e il settembre del 1990. Gli albi contengono schede di serie di manga e anime, dossier su case editrici, profili di autori e sporadici episodi di serie di grande successo, come Ranma ½ di Rumiko Takahashi e Occhi di gatto di Tsukasa Hōjō.

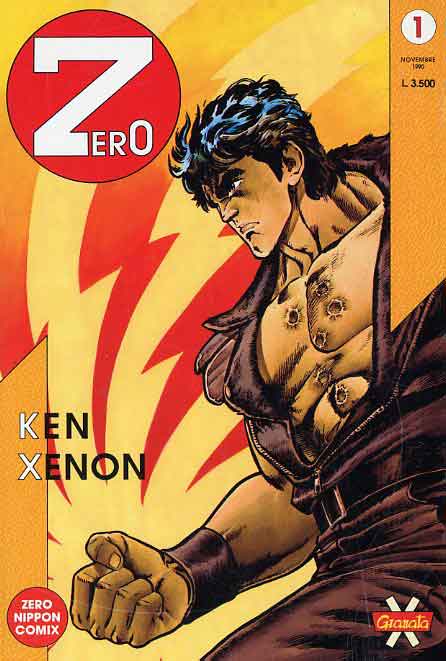

Nel 1990 Granata Press di Luigi Bernardi e Roberto Ghiddi sta definendo il proprio posizionamento editoriale. Accanto alla narrativa poliziesca, al fumetto europeo e statunitense e ai saggi sul cinema di genere, la casa editrice delinea uno spazio per il manga con alcune collane destinate all’edicola. Accoglie nella propria redazione Il gruppo di “Mangazine” e ne rileva la testata. In pochi mesi, Granata dà alle stampe due riviste (“Zero”, oltre alla già citata “Mangazine” in una versione arricchita) e diversi albi monografici. Nel catalogo della casa editrice, che proseguirà la sua corsa fino al 1996, sfilano numerosi autori: finalmente il pubblico italiano può leggere, in forma coerente e continuativa i tanto sognati manga. Go Nagai, Leiji Matsumoto, Sanpei Shirato, Riyoko Ikeda, Rumiko Takahashi, Kazuo Koike, Ryoichi Ikegami, Hayao Miyazaki, Buronson e Tetsuo Hara, Masami Kurumada, Yukinobu Hoshino, Naoki Urasawa, Kazushi Hagiwara, Masamune Shirow, Kia Asamia, … I nomi da ricordare sono proprio tanti. In breve, lo spazio commerciale per il manga è diventato tale da attrarre editori diversi.

Nel 1984, il fallimento di Editoriale Corno, la casa editrice di “Eureka”, aveva fatto perdere a Marvel l’interlocutore commerciale che veicolava i suoi supereroi in Italia. Siccome il mercato aborre il vuoto, dopo un periodo di relativa assenza, altre etichette avevano progressivamente aggredito il catalogo della casa editrice statunitense con alterne fortune: nel 1985, per appena qualche mese, Labor Comics e, dal 1986, Play Press, Comic Art e Star Comics.

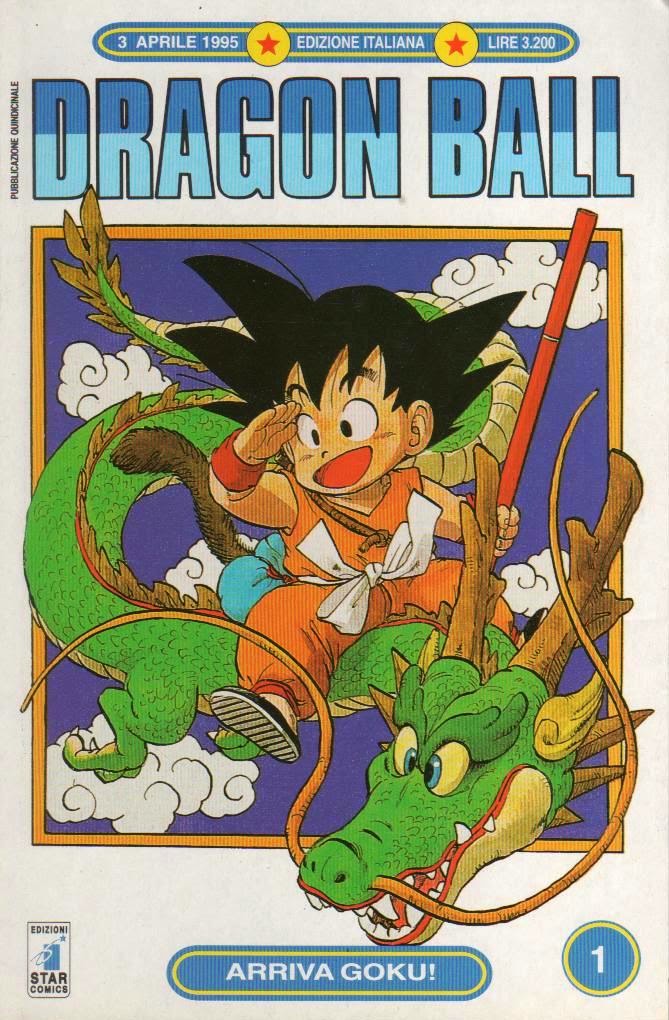

Devota alla saggezza popolare che invita a non riporre tutte le uova nel medesimo paniere, Star Comics, all’inizio deli anni Novanta aveva deciso di differenziare la propria offerta editoriale (e questa scelta si sarebbe rivelata assai lungimirante quando, all’inizio del 1994, la statunitense Marvel Comics avrebbe recuperato i diritti di tutti i propri eroi per raccoglierli sotto l’egida della neonata casa editrice Marvel Italia). Nel 1992, osservando con interesse il successo delle testate dedicate ai manga da Granata Press, Star Comics offre ai quattro redattori di “Mangazine” la gestione e il coordinamento di una linea di pubblicazioni nipponiche. I quattro, che stanno attraversando un periodo di delusione perché avrebbero voluto un potere decisionale maggiore nelle scelte editoriali della casa editrice di Bernardi e Ghiddi, accettano con gioia. Progettano un’agenzia di servizi editoriali che chiamano Kappa e, nel luglio 1992, licenziano il primo numero della rivista “Kappa Magazine” cui seguono, poco dopo, numerosi albi monografici. Un crescendo di volumetti tascabili dedicati via via a Orange Road di Izumi Matsumoto, Video Girl AI di Masakazu Katsura, Gon di Masashi Tanaka, Le bizzarre avventure di Jojo di Hirohiko Araki, Orion di Masamune Shirow, Lupin III di Monkey Punch, Guyver di Takaya Yoshiki, Sesame Street di Izumi Matsumoto, Georgie di Man Izawa e Yumiko Igarashi… Fino al 3 aprile 1995.

Fino a quel momento, tutti i manga pubblicati in Italia sono stati sottoposti a ribaltamento. Il senso di lettura della pagina giapponese è speculare rispetto a quello cui siamo abituati. Perché i lettori italiani possano confrontarsi con fumetti giapponesi, le pagine sono trattate in modo speciale.

Ogni traduzione contempla una componente di tradimento che, in definitiva, è la battaglia di un individuo che fa tutto ciò che è nelle sue possibilità per trasporre un testo da una lingua a un’altra. Quell’individuo, il traduttore, non si deve impossessare di ciò che traduce. Deve, anzi, cercare di ripristinare, per quanto possibile, il senso, il ritmo e il contesto. Il traduttore di fumetti ha anche dei vincoli spaziali. Deve sostituire brevi frasi scritte in una lingua con altre frasi, altrettanto brevi, capaci di occupare il medesimo spazio. Inoltre, la traduzione nel fumetto agisce anche sul disegno: le parole sono disegnate, anche quando il lettering è tipografico. Modificare il codice verbale all’interno dei balloon significa modificare il disegno nella forma, negli equilibri, e negli spazi visibili. Il traduttore, poi, deve essere anche un po’ mediatore culturale. L’assetto di tradizioni, saperi, mode, convenzioni che un popolo esprime attraverso la sua lingua deve essere adattato, spiegato e chiosato con note perché persone che vivono in una società potenzialmente assai distante possano capire il testo.

I fumetti giapponesi, scritti con ideogrammi, sono sottoposti a un trattamento radicale. Le parole tradotte dovevano essere trascritte con caratteri alfabetici in balloon il cui sviluppo è spesso verticale. Le onomatopee che esplodono frequentissime nella pagine, a suggerire ogni suono e ogni rumore, devono essere ridisegnate senza produrre squilibri nella pagina. Infine, le pagine, che in Giappone si guardano da destra verso sinistra, dovevano essere ribaltate specularmente perché il verso di lettura sia consono ai nostri standard. Quest’ultima operazione produce tre ordini di problemi. Innanzitutto, il mondo narrato nei fumetti giapponesi è ribaltato: tutti i personaggi sono mancini; le interfacce dei sistemi sono capovolte; i logotipi e i marchi noti sono speculari… In secondo luogo le pagine sono mediamente più brutte. Aurelio Galleppini, disegnatore straordinario cui dobbiamo l’invenzione di Tex, spiegava che il trucco più efficace per capire se aveva disegnato una buona tavola era guardarla allo specchio: se la pagina era ancora accettabile, le facce e i corpi non si stortavano e non diventavano deformi, allora poteva reputare il suo lavoro accettabile. Infine c’è una questione di ordine pratico: la pagina di un fumetto è sempre la mappa della narrazione. Se si vuole arrivare da qualche parte, usare una mappa al contrario non è mai una buona idea.

Tutto ciò fino al 3 aprile 1995, quando compare in edicola, per Star Comics, con la cura di Kappa, il primo numero di “Dragon Ball” di Akira Toriyama. Il primo fumetto giapponese, pubblicato in Italia, nel verso di lettura originario, quello levogiro. Il lettore che acquista quell’albo nota subito che copertina e quarta di copertina sono identiche. Se cerca di leggere l’albo come farebbe normalmente viene intercettato da una pagina che spiega che il fumetto deve essere letto, partendo dal fondo, adeguandosi a un verso di lettura opposto a quello cui è abituato. Iniziando dall’altra parte, ha una sorpresa: non solo scopre, con stupore, di abituarsi rapidamente al verso di lettura inusuale, accompagnato da freccette posticce disegnate per aiutare a seguire la sequenza nelle prime pagine, ma capisce anche che quel fumetto è dannatamente divertente.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).