In questo periodo rivolgere uno sguardo all’umanità e immaginarne una futura non è attività che generi dipinture particolarmente incoraggianti. Almeno da queste parti, visto che l’aria di guerra sul continente europeo ha condizionato in modo decisivo gli umori di molti, anche se non sempre con l’accompagnamento di un livello di articolazione della riflessione particolarmente spinto. Abbiamo già visto questo ciclo, questa oscillazione tra partecipazione emotiva e fastidio per l’incrinatura della routine, tra attenzione accesa dalle fasi acute delle vicende e mitridatizzazione mediatica successiva – alla fine si esce più o meno rapidamente desensibilizzati. Il casino siriano (non saprei come altro definirlo) ha generato il flusso di rifugiati di guerra più consistente degli ultimi decenni (tra espatriati e sfollati all’interno del paese siamo oltre i tredici milioni, secondo una stima dell’ONU ormai antica, del 2016). Ma il tempo di accensione dell’attenzione su quella vicenda lì è stato veramente basso dalle nostre parti – con uno sbilanciamento, nelle cronache, sul filone che riguardava lo spauracchio del Daesh, con le sue bandiere nere e le decapitazioni. In Italia, l’utente medio di media outlet mi sa che non ci ha capito molto, e non per colpa sua, in primo luogo: troppe parti in gioco, troppe fazioni e troppi alleati, un quadro difficile da raccontare anche una volta che lo si fosse compreso. Quello che conta per il ragionamento che faccio qui è che il tempo di «accensione» di quel livello di attenzione che si manifesta con un livello di empatia sufficiente a far desiderare di poter fare qualcosa è stato veramente breve, se non inesistente, nel pubblico generale e generico (non sto parlando, è ovvio ma è bene sottolinearlo, di chi segue attivamente o comunque supporta l’operato delle ONG).

Oggi ci troviamo con questa guerra di invasione assai più vicina, geograficamente, storicamente e culturalmente, ma questo non dà garanzie di sorta rispetto al fatto che il razzo di segnalazione rosso dell’attenzione brucerà particolarmente a lungo, né che, aspetto infido e pernicioso, tutto quanto non venga sempre letto utilizzando filtri e chiavi di lettura locali – che c’entrano fino a un certo punto con quanto sta accadendo e che, oltretutto, non aiutano nessuno, servendo unicamente il proposito di rimestare nel pentolone dei tribalismi (locali, appunto). Scrivo alla vigilia del venticinque aprile, senza un particolare desiderio di sintonizzarmi su aspetti celebrativi proprio domani – non più di quanto vi sia incline gli altri giorni. I giorni sono tutti buoni per essere antifascisti. Peccato che qui, in questo paese che un fascismo moderno l’ha inventato, questo discorso sia stato esso stesso fagocitato dalle logiche tribal-campanilistiche, in un modo drammatico, dentro e fuori le articolazioni amministrative pubbliche, dentro e fuori le organizzazioni partitiche, alimentando delle narrative tossiche che richiederebbero anticorpi intellettuali non esattamente espressi dal sistema immunitario mentale dei più. Ecco quindi sindaci che proibiscono il canto di Bella Ciao («divisiva»), altri che non concedono l’uso di spazi pubblici per manifestazioni commemorative, esponenti vari che ricordano «altri» che non sarebbe in verità possibile ricordare nello stesso modo (anche se il senso complessivo deve essere quello di una riflessione su un «noi» che è bene non idealizzare o strumentalizzare), non in questa occasione, e via e via, il tutto tra lo sbadigliare di molti, più preoccupati dal meteo del weekend o dalla giornata di serie A che da altro. E ci sta, è la libertà dei modelli di società borghese occidentali – il «benessere» include la liceità di fottersene ampiamente di quel che si vuole. Non ci sono opinioni obbligate, per fortuna. Peccato che poi, però, i meccanismi della democrazia rappresentativa, per un paradosso intrinseco, aprono le porte dell’empireo da classe dirigente a soggetti evidentemente impreparati, con agende assolutamente personali, che però riescono a rappresentare gli interessi materiali di soggetti con sufficiente capacità di influenza e gli interessi valoriali presunti di milioni di individui che uno stantio Presidente del Consiglio raccomandò di trattare, in campagna elettorale, come undicenni. Facendo, oltretutto, un torto agli undicenni intelligenti, ovviamente.

Ma lo scadimento del valore delle classi politiche non è lo stesso fenomeno di insularità culturale e mentale che si manifesta nell’agire e nel comunicare della mente terrorizzata dalla vita che è la mente fascista, nel senso più esteso del termine. Ha sempre e comunque il bisogno di prendersela con qualcuno, non riesce ad accettare l’esistenza di altri, diversi, e talvolta migliori. Come un vicino irrequieto e insoddisfatto, non riesce a concentrarsi su cosa la rode, ma progetta e pianifica liti di vicinato, argomentando contro i confinanti sempre fuori da un merito effettivo. O meglio, inventandone uno con una dialettica che dimostri una inevitabilità di un corso di azioni, necessariamente e invariabilmente violento. La lite di confine è un template ideale, anche perché racchiude un potenziale che non manca mai di potersi esprimere – ovverosia il fascino irresistibile della violazione di accordi pregressi. Un trattato non è mai un’occasione per sancire qualcosa su cui non torneremo più sopra per molto tempo, almeno come intenzione. È sempre qualcosa con cui prendersela, più o meno esplicitamente, sempre in nome di un «noi» che già potrebbe non aver senso per la dimensione familiare degli immaginari vicini, figuriamoci per quella nazionale di società che faremmo veramente fatica a raccogliere sotto la nozione di «popolo» o «nazione». Eppure, eccoci qui, a quella che pare essere una visceralizzazione di concetti discendenti (anche) da determinanti ideologiche che però sono ormai vestigiali o, addirittura, arti fantasma.

Non ho tempo, né stomaco, per seguire bene i dibattiti che trovano risonanza nelle fonti di informazione – mi limito a intercettare titoli, a triangolarne la ricorrenza, a centellinare cosa leggere. Qua e là intercetto virgolettati che talvolta mi fanno andare avanti di un click o di un tocco sullo schermo, anche se non esattamente con entusiasmo. Ho avuto l’impressione, in particolare, che l’interrogativo di come parlare della guerra in Ucraina in questi giorni di avvento alla Festa della Liberazione abbia portato alcuni a impigliarsi in imbarazzanti gineprai concettuali, il cui sintomo più comune e subdolo si manifesta nell’appello alle parti in conflitto di cessare le ostilità e nel suo correlato di equiparazione tra le parti stesse. Più oltre seguono imbarazzanti paragoni imperniati sulla parola «resistenza». Insomma, ci siamo capiti – si possono ipotizzare almeno due filtri: uno alimentato da predilezioni pregresse, l’altro da quel localismo che fa ricondurre tutto alle proprie esperienze. La Resistenza italiana arriva in un contesto di guerra civile all’interno di un quadro di conflitto globale, dopo che il paese era intervenuto a fianco di quelli che dopo l’otto settembre diventano gli occupanti e invasori. Una situazione un filo diversa. Eppure, la tentazione a cui non si può dire di no, è quella di ricondurre tutto a una storia «nostra» che però non calza per un cazzo come termine di confronto rispetto a quel che sta succedendo a est di qui. È una guerra di aggressione, perdipiù con un utilizzo esteso di milizie mercenarie e «ausiliarie» (quindi con una logica simile – non credo che i ceceni siano lì in nome di tutte le Russie, no?). Sfumature veramente avvilenti, gratuite, stupide – come se, sempre immaginando uno scenario tra vicini, quello che ha passato un trapianto di fegato per una cirrosi da alcolismo stesse dicendo a quello con un tumore metastatico da sindrome genetica quanto bene lo capisce.

Poi, facendo un salto tra quelli che domani scuoteranno la testa dicendo che bisogna superare le divisioni, ci sono quelli che si immedesimano con le «minoranze» ma lasciamoli stare, portano argomentazioni al limite dell’allucinatorio, sia per quel che riguarda la cognizione delle dinamiche sociali e storiche dell’Ucraina orientale che, fatto ancora più eclatante, del potersi riconoscere come minoranza, qui, in Italia. Una cazzata astronomica, se ci pensate. Quali sono i parametri secondo i quali riconosciamo, convenzionalmente, una minoranza? Etno-linguistici, principalmente. La lingua, da noi, la parlano e la scrivono male quasi tutti, quindi è più lei a essere discriminata (stupro linguistico, lo definirei). Al limite, sudtirolesi, valdostani, ladini, sloveni, ecco, loro un po’ argomenti in materia possono averli. Quanto all’etnia, tanti auguri. Certo all’estero hanno discriminato gli italiani in tanti posti, senza che qualcuno di Casalpusterlengo a New York potesse spiegare di non essere un terrone. Tra di noi col passaporto italiano è oggettivamente impossibile farne una questione etnica – a livello somatico ci sono terroni del sud che incarnano l’ideale ariano e terroni del nord dalla carnagione olivastra e i capelli scuri. Ma tanto non è questo il punto, la voglia è quella di continuare a far gridare quell’apparato fobico che fa dire, somma ipocrisia, «noi» quando quel che intende, invece, è solo e soltanto «io».

Per guardare al futuro tenendo ferme certe proposte del passato – a anche l’area geografica a cui guardiamo di più in questo periodo – avrei probabilmente dovuto leggere Vassilij Grossman ma non l’ho ancora fatto. Stalingrado, Vita e Destino, Tutto Scorre…. Tante pagine, anche dei livelli di compromesso, a quanto intendo, in termini di realismo e veridicità nei primi due volumi (un recensore inglese cita la questione delle esecuzioni sommarie dei renitenti al combattimento da parte della NKVD a Stalingrado – lo storico Anthony Beevor parla di tredicimilacinquecento casi). Nel terzo Grossman non si risparmierà nel racconto della soppressione del dissenso, delle deportazioni, degli stermini, del disprezzo sociale verso i sopravvissuti ai campi di lavoro. Un livello di rassegnazione (e di consenso, in fin dei conti) di cui pare di poter trovare l’espressione attuale in quel poco che arriva di racconti dalla Russia odierna. Ma sarà per un’altra volta. Provo a guardare agli immaginari del futuro allora. P.K. Dick l’ho già scomodato per ricordarne il quarantennale della morte, il mese scorso. Andrebbe sempre bene, anzi, benissimo, ma per amor di varietà andremo da qualcun altro, oggi.

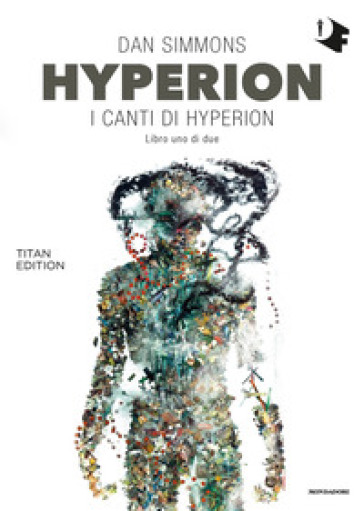

Stavo pensando a Frank Herbert e al suo ciclo di Dune, una serie di romanzi a cui sono stato molto legato – ma se l’agone geopolitico che vi crea è una miscela di feudalesimo e colonialismo e il pianeta Arrakis è un luogo che rappresenta la delicatezza degli equilibri ecologici quando sono in ballo mostruosi interessi economici di sfruttamento delle risorse naturali, la mia attenzione si è spostata abbastanza rapidamente su un altro ciclo, quello di Hyperion di Dan Simmons.

![Manuscript of John Keats's 'Hyperion' [folio: 1r]](https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/dl%20romantics%20and%20victorians/collection-item-images/k/e/a/keats%20john%20manuscript%20c13543%2031.jpg)

Certo, sono passati molti anni da quando ho letto la tetralogia e la mia memoria è un po’ quello che è (qualche giorno fa mi è capitato di leggere di una ipotesi di correlazione tra anestesie generali e declino cognitivo – penso che mi giocherò questa carta, visto che non bastano le dita di una mano per contare quelle che mi hanno servito in circa vent’anni), quindi mi si perdonerà se non ricordo tutti i punti di forza di questa epica sci-fi che mette insieme l’amore dell’autore per la fantascienza con quello per John Keats e per la narrazione a più voci. Simmons riesce elegantemente e grandiosamente nell’impresa, almeno secondo me – ma non devo essere solo io a pensarla così – costruendo un universo nel quale l’Egemonia, la federazione di centinaia di pianeti popolati dall’umanità, ha intessuto un rapporto simbiotico con il Tecno Nucleo, una aggregazione di Intelligenze Artificiali resesi indipendenti secoli prima. Il viaggio interplanetario è divenuto possibile grazie a portali che consentono, di fatto, il teletrasporto istantaneo (al punto che ci sono dei ricconi che hanno abitazioni sfarzosissime con stanze su pianeti diversi…) ma non è tutto oro quel che luccica, ci sono nodi che verranno al pettine. Questa alleanza di interesse, ma vissuta nel sospetto, ha segnato anche il percorso evolutivo dell’umanità, c’è una atmosfera di decadenza, forse di involuzione, anche se i pianeti appaiono popolosi e pieni di vita. Ma l’esercizio del potere ha creato strutture inevitabilmente corrotte, su scala praticamente galattica e una ragion di stato complessiva va a sovrapporsi, spesso a scontrarsi, con gli altrettanto inevitabili localismi. Per dirla chiaramente, la federazione che è l’Egemonia è stata costruita, anche, sul sangue versato in guerre, ribellioni e annessi massacri. Un gruppo eterogeneo di «pellegrini» (loro malgrado) si ritrova unito da un destino comune, in un viaggio che può far pensare all’andare a far visita al Minotauro nel suo labirinto, solo in un numero di dimensioni sicuramente superiore a tre.

Il mondo di Hyperion è specchio, ovviamente, di quello novecentesco post-bellico, inebriato e stordito dal consumo, aduso alla violenza ma anche all’oblio, assuefatto ai media e all’intrattenimento, spesso privo di una rotta materiale (lo stesso non si può dire dei misteriosi Ouster, i fuoriusciti, i non integrati, e nemici, che vivono fuori dai confini dell’Egemonia, privi della tecnologia di teletrasporto, in sciami di astronavi che muovono a velocità sub-luce. Il dubbio, seminato lungo la narrazione, è che quella gli Ouster potrebbe essere l’unica vera traiettoria evolutiva umana e che all’interno dell’Egemonia sia avvenuta più una rinuncia, una abdicazione, e non priva di conseguenze decisamente terribili. L’intreccio narrativo si alimenta di flasback e delle storie personali dei pellegrini, una dei quali porta con sé la memoria trasferita dal cibrido (un corpo umano controllato da una IA del Tecno Nucleo) Johnny, la cui personalità, guarda caso, è stata formata su una ricostruzione di quella di, appunto, John Keats. Ma il risultato non è cafone, Simmons è bravissimo e si vede che è un vero amante della poesia di Keats e della poesia in generale. Uno dei personaggi, Martin Sileno, è un contraltare artistico e non solo di Keats, incredibilmente longevo, immensamente ricco e famoso per i suoi scritti degli esordi, ma anche caduto in miseria e disgrazia, sulfureo e satiresco, in uno dei suoi racconti ricorda di essersi fatto modificare il corpo per assomigliare a un fauno ed è ossessionato dall’impresa di concludere la sua opera. Tra le cose che mi colpirono del personaggio ricordo, chissà perché, il suo ritorno alla pubblicazione dopo secoli, con un successo di pubblico limitato ma con un gradimento assolutamente entusiasta da parte delle IA. Che però comprano una sola copia dell’opera, condividendola istantaneamente.

Nella visione di Simmons c’è il mondo connesso al quale, nel 1989, anno di uscita di Hyperion, si era quasi pronti per impostare l’interruttore su «ON», anche se in tono minore – non teletrasporto ma ipertesti, non portali ma modem, non federazione interplanetaria ma villaggio globale – e si sente che non è casuale quella proiezione in avanti di un mondo che si intuisce in procinto di incepparsi in un finto progresso che snatura, perverte e uccide più di quanto non si è disposti ad ammettere. Il primo volume, Hyperion, si conclude in modo brusco ed enigmatico – non è dato sapere quale sorte attenda i pellegrini che vanno incontro alle Tempo del Tempo sul pianeta Hyperion e al loro non troppo mitologico abitante, lo Shrike, misterioso tecno-Minotauro con tutta una sua tecnica speciale nel fare vittime – e pone le basi per una tetralogia che alla fine riesce a stare abbastanza bene insieme, anche se, nel tirare le fila narrative di tutto, un po’ di cali di tono si avvertono. Ma è naturale, non puoi vincere il premio Hugo con tutti e quattro i volumi.

Ah, ovviamente, nella storia di Hyperion la Terra è stata distrutta.

Deve essere stato più o meno in contemporanea che ho notato alla radio per la prima volta i Depeche Mode. Siamo tra Music for the Masses e Violator, per un caso la mia attenzione si accende quando il singolo che viene trasmesso, praticamente a oltranza, estratto dall’album live 101, è Everything Counts, in una nuova versione dopo quella originaria del 1983, contenuta in Construction Time Again, un pezzo che anche allora segnava una transizione verso una maturità effettiva ma anche rappresentativa di quello che la band sarebbe stata in grado di fare, in varie generazioni di afflato artistico. Nell’82, dopo l’abbandono di Vince Clark, pareva che il ventunenne Martin Gore fosse abbastanza inadeguato per tirare le fila dell’identità musicale e della produzione della banda, ma l’impressione si è dimostrata storicamente drasticamente sbagliata.

Ma nel 1989 non avevo la minima idea di tutto questo – solo, mi si era piantata in testa quella canzone, e l’atmosfera di quel live da cui era tratta. Non avevo ancora l’orecchio e la nozione per capire molto di più del titolo ma mi era evidente che la portata del brano era epocale. Oggi, a più di trent’anni di distanza, riconosco un crisma di canone vero e proprio rappresentato sia dall’utilizzo dell’arsenale di sintetizzatori (e dalla correlata capacità di usarli – un synth analogico è una delle cose più unforgiving che si possano immaginare, farlo suonare di merda è facilissimo, tirarci fuori qualcosa di distintivo un’impresa titanica) che dalla scrittura della musica e delle parole. Dalla capacità autoriale di Martin Gore e dal ruolo di frontman di Dave Gahan, dall’incontro tra pop e qualcos’altro per niente banale, discendente di tante influenze, non ultime quelle blues e gospel che a Gore piacciono tanto. Difatti, alle fine del tour, al centounesimo concerto, il finale è tutto per Everything Counts e al Pasadena Rose Bowl ci sono sessantacinquemila persone che cantano e ricantano il chorus, ancora e ancora. Grabbing hands, grab all they can, everything counts in large amounts. Il canto contro il corporate greed degli anni ’80 ha una shelf life importante, resta buono anche a decenni di distanza, le quantità si sono fatte globali, la presa sulla roba sempre più forte, la competizione sempre più accesa («It’s competitive world» scandisce Gahan a colpi di terzine di quarti in un inciso del pezzo) e le retoriche associate sempre più goffamente barocche, ancorché spacciate per chiavi di lettura illuminate della realtà.

Come altre volte, alla memoria sostituisco questa ricostruzione, quasi certamente surrettizia, di una lettura di Hyperion accompagnata dall’ascolto delle due cassette, rigorosamente originali, del doppio album di 101, riprodotto dal fido walkman Aiwa (ché Sony era troppo costoso…). È possibile che sia andata in questo modo, di certo ricordo che il mondo del 2020 e passa appariva poco idealizzabile, ed era già certo che non sarebbe stato quello dei romanzi di Arthur C. Clarke né quello di Blade Runner, almeno non nella parte delle macchine volanti del film.

************************************************************************

Stavolta abbiamo tirato in ballo:

Dan Simmons, Hyperion, Oscar Mondadori, 708 pagine

Depeche Mode, Everything Counts (live) da 101, Mute Records, 1989

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.