Non ho ricordi diretti della percezione delle implicazioni della vittoria ai mondiali dell’82, principalmente perché a sette anni non fai considerazioni di tipo sociologico, hai un’altra scala di priorità e altre categorie interpretative per tentare di capire il mondo che ti circonda. La sera dell’11 luglio nostra madre ci portò a fare una passeggiata in spiaggia, mentre mio padre si avventurava al bar del campeggio a vedere la partita, in compagnia di una quota rilevante (e, immagino, bella rumorosa) di clienti tedeschi e di loro affini (chissà perché non mi viene da pensare che i molti svizzeri tedeschi presenti tifassero Italia). Difatti, più tardi nella serata il silenzio regnava tranquillo e sereno sulla pineta maremmana, con le aspirazioni lanzichenecche messe a tacere in modo definitivo e senza troppo appello. Sì, perché non ci fu molta partita – il rigore sbagliato da Cabrini sullo zero a zero poteva essere un punto di flesso, invece la squadra se lo mise tranquillamente alle spalle, ci pensò su nell’intervallo e procedette nel secondo tempo a una demolizione inesorabile degli avversari, scaraventando la palla in rete in tre modi diversi (il secondo particolarmente memorabile), con una intenzione inarrestabile. Le immagini della serata le avrei viste in seguito, non saprei dire quando – non c’entra molto ma mi viene in mente che avevo l’album Panini di quei mondiali, anche se sono sicuro di non essere riuscito a finirlo (ricordo la pila di figurine doppie e triple, le spedizioni all’edicola a comprare quelle maledette bustine via via più deludenti) – ma è stato un po’ come se al Santiago Bernabeu ci fossi stato anche io. Insomma, il tribalismo della situazione mi aveva preso abbastanza.

E non è che non sia avvenuto nuovamente, in seguito. È un fatto rilevante perché, pur avendo giocato a calcio dai sei ai quattordici anni, non è che fosse diventato un amore. Non ero male e mi piacevano in modo particolare le giocate corali ben fatte, e le punizioni tirare a modo. È che non riuscivo a costruirmi una forma mentis adatta per affrontare gli aspetti violenti del gioco: se il portiere faceva una bella parata su un mio tiro insidioso era comunque qualcosa di apprezzabile. In retrospettiva, non mi interessavano per niente, mi piaceva il gioco più della smania di vincere a tutti i costi, menando gli altri e fingendo di essere stato menato, ecco la spiegazione. Da spettatore non devi porti il problema, è sempre stato così nelle società occidentali, farsi a fettine era un problema dei gladiatori, così come far sfracellare le bighe e le quadrighe degli avversari era questione per gli aurighi. Il pubblico se ne restava relativamente al sicuro sugli spalti.

Chiamo in causa i Romani perché tanti fenomeni emersi in quell’era sono ancora qui con noi. A Roma le quattro fazioni delle corse dei carri (Bianchi, Rossi, Azzurri, Verdi – stessi colori del calcio storico fiorentino, per dire…) avevano delle tifoserie agguerritissime e motivatissime e, col tempo, anche in virtù delle eccessive attenzioni dedicate alle corse da parte di certi imperatori, girarono sempre più soldi e con loro la possibilità di far diventare le factiones dei veri e propri centri di potere non mancò di concretizzarsi. Gli aurighi di maggior successo erano idolatrati come figure mitologiche. Erano spesso dei liberti e, come nella nostra società, sussisteva l’apparente contraddizione tra la presenza di masse schiavizzate e pochi «uguali ma diversi». Più o meno, niente di nuovo sotto il sole. Anche oggi in questo paese i neri sono un problema, ma se buttano palloni in rete o difendono come tigri, allora no, vanno benissimo (ma restano sempre nègher, sia chiaro). Ma l’accostamento è impietoso e ingiusto verso la società romana antica. Aveva un livello di inclusività ben superiore alla nostra – non che fossero particolarmente buoni, non è quello il punto, ma venerare divinità sconosciute, essere stati schiavi o essere nati fuori città, magari parecchio fuori, non erano mai motivi di esclusione a priori. In servizio al vallo di Adriano potevano esserci soldati italici, ispanici, germanici, egiziani, siriaci, chi più ne ha più ne metta. Rispetto a questo argomento, come la vediamo noi occidentali è ben esemplificato dall’esteso rodimento di culo che ha generato un cartoon della BBC, commentato positivamente, qualche anno fa, da Mary Beard, accademica di Cambridge e autrice di una caterva di opere di storia romana: vi viene raffigurata una famiglia composta da un padre «scuro», una moglie abbastanza «chiara», con tratti dolicocefalici, da Africa orientale, e due bambini di «tonalità» intermedia. Non l’avessero mai fatto, apriti cielo. Una canea di gente, dai prevedibili alt-right fino a persone altrimenti intelligentissime, come Nassim Nicholas Taleb, un libanese trapiantato in Occidente, uno di cui pensi che sia un cervellone quando leggi i suoi libri ma che, con l’occasione giusta, non si tira indietro da dire stupidaggini e comportarsi in modo aggressivo e maleducato nei confronti di una molto urbana (e autorevole) professoressa inglese.

Vi risparmio lo scambio su Twitter (con così poco spazio è difficile dare luogo a un dialogo che non diventi – o sembri – una lite. Un medium ideale per attirare gli stupidi e convincerli che devono schierarsi di qua o di là), però colpisce pesantemente la realizzazione dell’esistenza di queste falde razziste, totalmente trasversali rispetto alle dimensioni socio-economiche, inclini all’ignoranza (non importa se docenti di risk management finanziario) e alla violenza verbale. No, perché il personaggio del cartone animato era ispirato a un militare romano, Quinto Lollio Urbico, nativo della Numidia, una zona attualmente ricompresa principalmente nel territorio algerino, figlio di un proprietario terriero berbero (quindi non di un italico trapiantato per qualche ragione in Nord Africa), comandante della Legio X Gemina, governatore della Germania Inferior e, infine, per volere di Antonino Pio, governatore della Britannia. Se disegni un personaggio che gli si ispira e usi una sfumatura un po’ scura per la sua pelle, ci sta tutta. E invece no, black washing, «bullshit», dubbi sulla competenza accademica, con il successivo codazzo dei commenti dei sub-troll, grassona, vecchia pazza, e via dicendo. Ma che aveva detto di così terribile Mary Beard? Aveva registrato con favore il fatto che gli autori del cartone animato avessero evocato quel livello di varietà etnica e culturale che le fonti storiche suggeriscono come normale.

Ci sono una serie di fenomeni in gioco qui, tutti rappresentativi della brutta situazione in cui ci siamo cacciati (questa non è del tutto una divagazione, tra poco torno alla questione dei mondiali, promesso):

- Spostare la discussione dal suo baricentro procedendo con argomenti ad hominem (ad feminam, in questo caso). Mi spiego meglio: una autrice autorevole esprime un parere sulla verosimiglianza di una scelta narrativa (un legionario dalla pelle scura e la sua famiglia). Non abbiamo motivo di non ritenere il parere autorevole – o meglio, tu, io, quel malmostoso di Taleb, non abbiamo una competenza comprabile. Però se il parere non ci piace non è un problema dire in pubblico che la Beard sta dicendo una cazzata. In un dibattito televisivo anni ’70 forse tutti si sarebbero slanciati a fermare chi avesse fatto questa affermazione. Sarebbe stata pruderie borghese, un «non si fa», quindi non gli diremo bravi ma registriamo la cosa, perché il male di oggi allora era già in incubazione. Non mi piace immaginare delle isole britanniche di millenovecento anni fa con dei negri, che fanno pure famiglia. E quindi? invece di vergognarmi, attacco, non gli autori del cartone animato, ma la figura autorevole che dice a tutti che quella raccontata è una cosa plausibile. Lo faccio, tra l’altro, sparacchiando una quantità di dati genetici senza avere competenza in materia, per dire che le tracce del DNA di quegli antichi abitanti negri del bianco Regno Unito (ripeto «negri» anche e soprattutto nello spirito insegnatoci da Lenny Bruce) dovrebbero ancora esserci da qualche parte. E invece no, non è detto, c’è il concetto di deriva genetica a spiegare che ci vogliono molte generazioni per vedere cambiamenti nel patrimonio genetico. Noi di oggi, qui in questa infelice penisola, non abbiamo certo lo stesso DNA degli abitanti di duemila anni fa.

[Uno potrebbe dirmi che sto facendo la stessa cosa di Taleb ma non è vero. Ho seguito il filo delle citazioni dei commentatori che ho scelto (qui, è vero, potrebbe esserci un bias, ma è anche salutare, non è che vado su Infowars per trovare informazioni) e mi sono trovato davanti argomenti e nozioni che mi sono sembrati chiari, utili, per poter dire che, quale che sia la fregola che ti impone di sbugiardare la storica inglese, non ci sono elementi fattuali a supporto di una tale posizione. E non va dimenticato che non ho scritto cazzodicistronzo a Taleb in pubblico su Twitter…]

- Dimenticare artatamente i fattori di contesto, anche quelli sulla propria pelle, letteralmente. Questa è facile da spiegare. Immaginate che tra duemila anni il grosso delle fonti registrate su supporti digitali sia andato alla malora, perché non c’erano più i soldi per mantenere i mega data center che raccattano tutte le boiate che produciamo, perché qualcosa ha interrotto la disponibilità di energia, quello che vi pare ma, alla fine, è il 4022 e i dati su duemila anni prima non abbondano. Non importa se non vi pare plausibile, provate a seguirmi. Mettiamo, inoltre, che le dinamiche demografiche abbiamo cambiato la popolazione americana portando a una prevalenza delle componenti di origine africana e latino-americana. Insomma, gli Stati Uniti (immaginando che ancora esistano…) sono scuretti. Qualcuno racconta la storia di uno studente libanese di matematica che lascia il suo paese e fa fortuna come quantitative trader e qualcun altro fa un robo olografico che è l’equivalente del cartone animato per bambini della BBC e lo rappresenta abbastanza bianchino (non troppo, però, tipo un italiano del sud). Coro di dissenso per la «cazzata» perché sappiamo tutti che il Libano è in Asia e non è plausibile quel livello di bianchezza, ma come si può?

- L’inveterata passione, espressa anche da quelli che hanno storie di migranti, e quindi materialmente avulsi da una mitologia di questo tipo, per il Blut und Boden. Sangue e terra, uno dei dogmi cari al nazismo ma non inventato dal nazismo. L’idea dell’appartenenza per diritto di sangue e per vincolo con un luogo, non si sa bene se la città, la fattoria, l’intera madrepatria, fatto sta che dietro a tutto c’è l’idea che il gruppo omogeneo, appartenente al luogo, unito da una consanguineità incerta (alla fine, nelle applicazioni pratiche, ricade sul concetto di razza), minacciato da non si sa bene quanti, ma sempre molti, nemici che lo vogliono minare, inquinare, disgregare e tutte le peggio cose che si possono immaginare. Su questo versante abita un motore di proto-idee, di istanze malformate ma sempre potenti, che ancora guida le scelte di troppi individui quando devono scegliere i loro rappresentanti nei sistemi democratici. Quando non si esagera troppo i giochini tribali ci possono anche stare, riescono a non dirottare l’intera società verso un assetto compiutamente fascista. Voglio dire, a Siena gli abitanti riescono a vivere il senso di appartenenza e le relative inimicizie stando dentro a un sistema con diciassette contrade ma anche con un forte senso di identità cittadina. Alcuni degli abitanti non si riconoscono né nel primo né nel secondo livello, e posso capire perché (può essere un mondo un po’ piccolo), ma, in generale, non abbiamo avuto camicie brune senesi che catturano i forestieri e li sottopongono a test di adeguatezza razziale o politica o di altra natura.

OK, ho ufficialmente rotto il cazzo, avete ragione. Torniamo indietro di quarant’anni e qualche giorno. Sull’aereo di ritorno dalla Spagna giocano a scopone: il presidente Sandro Pertini, il CT della nazionale Enzo Bearzot, i calciatori Dino Zoff e Franco Causio. Sul tavolino, in bella mostra, la coppa del mondo. Due friulani, un leccese stabilitosi in seguito a Udine a fine carriera e un ligure con un passato da soldato nella prima guerra mondiale, da esule e prigioniero politico sotto il fascismo e da partigiano negli anni successivi al ’43, due medaglie al valore militare. Come si intuisce, la mia attenzione si fissa sul resumé di Pertini e sul fatto che quel momento è più vicino alla fine della seconda guerra mondiale di quanto lo sia all’oggi. Non è un fatto banale. Non so di quanto mi sbaglio se dico che circa la metà della popolazione italiana, nell’1982, ha vissuto anche solo un minimo di periodo bellico. Insomma, dopo i due mondiali vinti dalla squadra di Vittorio Pozzo nel ’34 e nel ’38, quindi con il giogo fascista sul groppone, quella vittoria della squadra della giovane Repubblica ha un sapore particolare. Se il trentennio 1945-1975 è quello del boom americano, da noi è quello del boom italiano, il che si traduce in un miglioramento delle condizioni di vita ma partendo da un livello mediamente assai basso, percorrendo un trentennio che avrebbe portato la quasi totalità della popolazione ad avere almeno un componente del nucleo familiare con un reddito da lavoro «ufficiale» e l’accesso a opzioni di consumo mai viste prima: elettrodomestici, auto e moto, villeggiature estive, chi più, chi meno. Certo, il nostro livello di disoccupazione era basso, ma non così basso come quello delle principali economie europee. Però si andava verso il meglio, non era il caso di sottilizzare. Senza indulgere in nostalgie che non ho, era anche un periodo in cui il sistema produttivo italiano aveva spunti di rilievo – che ne so, nell’industria della plastica (sai che benedizione, ci abbiamo smerdato il mondo, ma vabbe’…) – e si potrebbe fare tanti ricamini sugli anni ’60 e l’Autostrada del Sole e questo e quello, ma resteremmo ancorati a delle cartoline mentali. Quello che voglio dire è che quando viene vinto quel terzo titolo mondiale, le crepe del sistema non avevano ancora dato luogo al livello di deterioramento che avremmo conosciuto in seguito. Riuscivamo ancora a far sparire la monnezza da qualche parte, mentre oggi non ci si riesce più, e non si riesce nemmeno a decidere che farci, e si decide di non decidere. Il ponte Morandi viene tirato su tra il ’63 e il ’67, nel decennio d’oro – la malora, con le sue conseguenze mortali, avrebbe atteso ancora quasi per un quarantennio.

Che poi, a ben guardare, se, come diceva la mia relatrice della tesi di laurea, gli anni Cinquanta furono un decennio deprimente (per questo si sentiva di poterci accostare anche gli Ottanta), e se guardiamo agli annali e vediamo che il ’73 è l’anno in cui inizia la crisi petrolifera e la conseguente austerity, il boom per tutti, all’ingrosso, non copre neanche un quindicennio. Facendolo iniziare, non so bene perché, nel 1960, ma forse dovrei guardare al ’54 perché fu allora che ci consegnarono la televisione, altro ingrediente fondamentale – non solo per vedere le partite. All’inizio, si racconta, pare che la si andasse a vedere da chi ce l’aveva, tipo il parroco.

Ma non siamo qui a fare la storia repubblicana da sacchetto di patatine, il mio punto è che quella vittoria dell’82 sia stata un po’ un sigillo mentale e emotivo su una certa idea di nazione che faceva bene poter riconoscere ma che non poteva in nessun modo essere fermata, fissata e assunta a panacea di tutti i mali di una situazione che era già strutturalmente compromessa.

Fantozzi il romanzo è del 1971, Fantozzi il film è del 1975 e non capitano in un momento storico a caso. La marea ha già iniziato a cambiare verso.

Salto, volontariamente, fino a cinque anni più tardi (taglio fuori, senza troppi complimenti, temi come il ’77 e il caso Moro): arriva l’inizio di una nuova decade, con una concentrazione di fenomeni terribili, più o meno visibili, più o meno acuti. Ustica e Bologna, nel giro di cinque settimane, con lo stillicidio dei depistaggi per i decenni successivi (ne prendo uno a caso su Ustica: il giorno successivo all’abbattimento qualcuno che si spaccia per un membro dei neofascisti NAR chiama la redazione romana del Corriere della Sera per dire che un loro affiliato – camerata, come dicono loro – stava trasportando una bomba e gli è esplosa per sbaglio). A giugno viene condannato Michele Sindona per il fallimento della Franklin National Bank, qualche settimana dopo a qualcuno viene in mente che potrebbe aver avuto un ruolo nell’omicidio Ambrosoli. Nel frattempo non riesco a non pensare che, nelle retrovie della politica, sta prendendo forma il pentapartito o, meglio ancora, il patto del CAF, presentato sulla ribalta dell’agone politico l’anno successivo (anno anche dell’inflazione record al 21,2%). Lo sciopero FIAT dell’autunno e la sua implosione con la cosiddetta marcia dei quarantamila segna una linea di faglia irrimediabile, sia nelle relazioni sindacali che nel modo in cui la società del lavoro italiana guarda a sé stessa. A novembre, il terremoto dell’Irpinia, con tremila morti, e il rebranding di Telemilano 58 in Canale 5, con le conseguenze che tutti conosciamo.

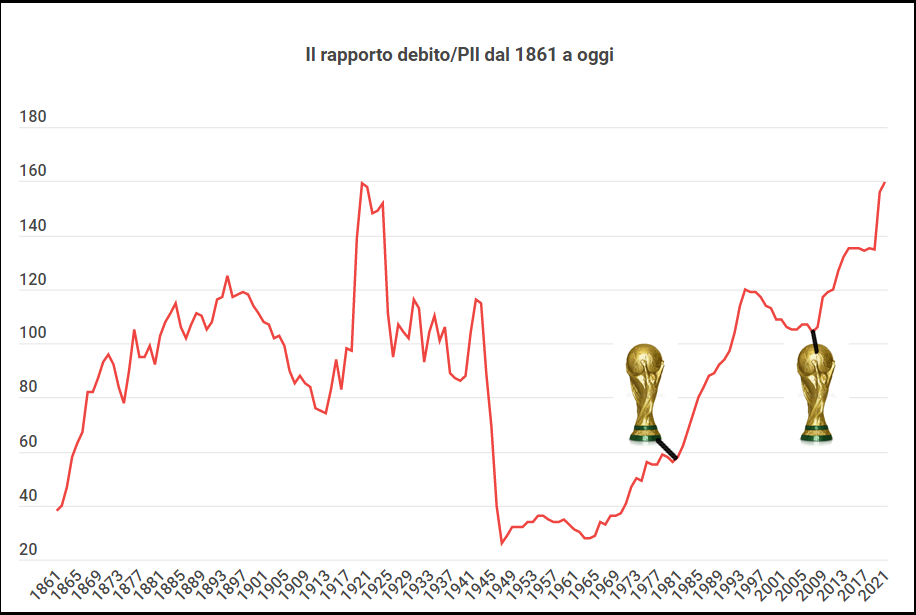

Nel biennio che a questo punto ci separa dalla scintillante coppa, vanno in scena tutta una serie di robe innescate o perpetuate da quello che vi ho raccontato nel paragrafo precedente. Questo è anche il confine temporale oltre il quale il rapporto tra debito e PIL, da un relativamente basso sessanta percento si inerpica deciso su un trend che lo vedrà raggiungere il centoventi percento nel 1994 (oggi non ne parliamo, siamo oltre il centosessanta – di per sé potrebbe non essere un problema assoluto, il mix debito-capitale ci vuole, il problema però è a quali condizioni ci si riesce a finanziare. Un singolo consumatore con una linea di credito importante non riesce ad aprirne una seconda. Un finanziere spericolato amico dei banchieri, invece, riesce a farsi prestare un paio di miliardi per bruciarli in operazioni di borsa poco furbe. Uno Stato, invece, non arriva a essere come un consumatore ma è soggetto a un forte scrutinio da parte dei mercati – emette titoli di debito e ci paga sopra gli interessi, solo che, se il suo rating peggiora, deve sobbarcarsi tassi peggiori e i capitali che si procura a credito gli costeranno di più di quanto li pagano paesi omologhi ma con conti migliori). In qualche modo, con questa modalità da baretto di fronte al Dipartimento di Storia Contemporanea quando sei fuori corso da vari anni, mi viene fatto di pensare che i binari scellerati su cui tutta la baracca è stata posta, abbiano raggiunto una piena capacità operativa proprio in quel periodo. Zoff alza la coppa e il sistema vibra di segreta energia maligna.

Nel ’90 viene fuori un mondiale giocato bene dall’Italia, con un pareggio subito dall’Argentina in semifinale che ci si poteva risparmiare e una sconfitta ai rigori decisamente bruciante. Idem quattro anni dopo, mondiale giocato bene, Baggio stella invece di Schillaci, finale ancora più desolante, in finale, ai rigori contro il Brasile. Ma è inutile che continui, il novantanove percento degli italiani le sa queste cose. Altro che la storia del Risorgimento – ecco il legante culturale, ecco i miti fondativi della nazione.

Saltiamo così alla vittoria successiva, con un gustoso rivolgimento (dopo vari altri heartbreak alla crudele lotteria dei rigori…) e arriviamo al 2006. Un mondiale giocato così così fino agli ottavi – l’Australia superata al 95’ non è ‘sto granché – ma poi ingranarono e arrivarono a destinazione con tanta tigna e determinazione. Un momento di respiro giusto all’inizio dell’ennesima crisi globale. Di lì in poi il rapporto debito/PIL, che dai mondiali americani aveva preso un trend diverso, riprenderà la sua irresistibile ascesa. E il resto è storia, come dicono gli anglosassoni.

È una cialtronata, è evidente, rimettere insieme la storia d’Italia così ma per fortuna non ho un prestigio da difendere. L’ultima fermata di questa peregrinazione di oggi ha a che fare con il fatto che tutta una serie di categorie umane – intellettualoidi, pseudo-eruditi, snob, nerd, alternativi vari – vengono, spesso meritatamente, tacciate di disfattismo e più o meno aperta Schadenfreude rispetto a una sconfitta della nazionale di calcio nelle competizioni internazionali. Perché questo è un paese corrotto, bacato, smerdato, e come tale non meritevole di vittorie. Perché non ti piacciono i compatrioti, questi terroni (del nord, del sud, del centro, di dove vi pare) che non ami, e quindi ti astieni, tifi contro o comunque mugugni il tuo malcontento. Perché il calcio è sporto troppo popolare, o forse troppo marcio, con troppi soldi, troppa avidità che ci gravita intorno. Però, forse, quando si fa così, si fa come uno che per non andare al corso di ballo latino-americano che non vuole frequentare si spara in un piede.

Non è il caso, insomma, di privarsi della possibilità di apprezzare il calcio delle nazionali, pur con tutti i suoi aspetti paradossali. Sì, perché gente che durante i campionati per club si ammazzerebbe a sprangate, quando va a vedere la partita dell’Italia canta «stringiamci [così, senza o] a coorte» senza avere un’idea precisa di cosa sia ‘sta benedetta coorte e mettendo via, se non del tutto, almeno in parte, l’odio per le tifoserie nemiche. Il clima è più da famiglie, non ci sono le curve da campionato per club e, con l’eccezione di certe delegazioni in trasferta, non si vedono scontri dentro e fuori dagli stadi. C’è un po’ più ecumenismo, un sostrato non dico di fratellanza ma almeno qualcosa di più tranquillo rispetto alle questioni di sangue (meno di territorio) che sembrano guidare il vissuto dell’affiliazione alle squadre di club.

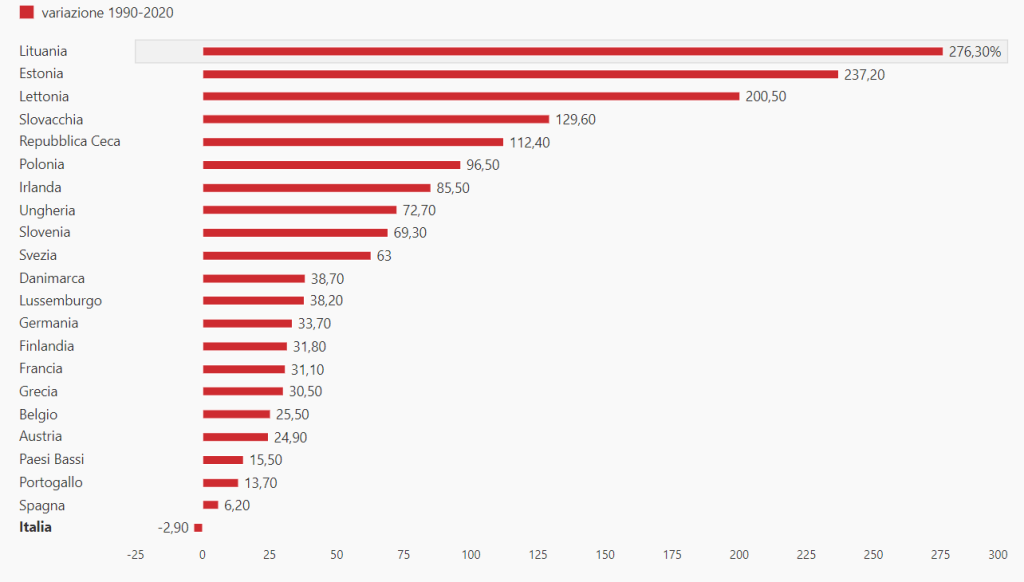

Alla fine, è un problema di ribaltamento delle prospettive: lo spettacolo del calcio può essere catartico, di una catarsi neanche troppo costosa, i sacrificati non muoiono, al più si prendono a calci negli stinchi, e se lo è non è il caso di fargliene una colpa, il guaio risiede all’altro capo della polarità, nell’esperienza che richiede il passaggio purificatorio. Ecco, in quella non stiamo andando bene, specialmente noi italiani. Ci sono tanti indicatori, ma poi ognuno pensa ai fatti suoi e cerca di dirsi che in fondo, anche se va peggio, non va così male, in questa propaggine ormai ischemica del non ben riuscito edificio europeo (anche su questo tema: se imposti male una cosa e non la curi è abbastanza facile, in seguito, dire che è una ciofeca e che l’idea non funziona).

Non sono mancate le occasioni di soddisfazioni nel tempo a seguire – c’è stato il 2006 con il mondiale di Germania e il 2021 con gli europei posticipati per la pandemia, ma c’è anche un diffuso clima di inadeguatezza e di stanca, alimentato in particolare dalle due mancate qualificazioni ai mondiali di Russia e Qatar. Quello di Spagna è stato un capolavoro, sorprendente anche, perché, se ci ricordiamo bene, il girone eliminatorio lo superammo per il rotto della cuffia, con tre pareggi. Fu dagli ottavi in poi che il gruppo prese fiducia e si risolse a farcela, a vincere, perché era possibile, fattibile e, sembrerebbe, quasi doveroso. I gol di Rossi al Brasile paiono sanciti dal fato, non ci si poteva fare niente. E così quelli della finale, con il secondo di Tardelli che ha fatto un po’ più storia degli altri, per una intrinseca eleganza e potenza, sia nell’esecuzione (una bordata fantastica) che nell’esultanza. Altro che pizza, mamma, mandolini.

In sostanza, sarebbe bello non chiedere al calcio di esser quel che non può essere, apprezzandolo quasi come fosse una forma d’arte – il giornalismo sportivo di livello riusciva a fare esattamente questo – ma è inestricabilmente inserito nel fatale ciclo risveglio-lavoro-intrattenimento&cibo-sonno in cui abitiamo, con la pseudo-sosta del fine settimana (ma solo per alcuni). Il ruolo catartico è agognato come una droga, complicato da una componente identitaria che lavora alla stregua dei Borg di Star Trek, per assimilazione inevitabile. Uno direbbe: tanta gente è emigrata a Torino dal Meridione, non è stata proprio questa esperienza fantastica, il razzismo infra-nazionale è stata una piaga, non si è mai veramente dileguato, quindi non ci aspetteremmo che gli italiani siano per lo più juventini. E invece. Almeno con la nazionale non c’è questa selezione interessata dell’affiliazione/appartenenza. Ti tocca e basta, e anche se non ti riconosci molto, a volte per niente, nella folla, reale o metaforica, che ti trovi intorno, se almeno i tizi in campo rimettono insieme uno spettacolo bello o quantomeno degno di nota, ecco che questo è qualcosa da non disprezzare e da cui trarre un po’ di gratificazione, almeno per quei minuti in cui si concretizza.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.