In Memorie di una ragazza perbene, il primo dei quattro volumi che formano la sua autobiografia, Simone de Beauvoir scrive di non aver mai tenuto dei diari. Di più: dice di non amarli affatto, perché è in quei quaderni segreti che si nascondono le più schifose mistificazioni borghesi su noi stessi.

Come non essere d’accordo?

La scrittura che usa nella sua poderosa autobiografia, in cui si chiede spesso il perché della necessità di raccontare la propria vita, è caratterizzata da uno stile che non è mai, né morboso né lirico. Simone si mette al centro di una storia piena di avvenimenti e personaggi, dando vita a un racconto necessario e mai contingente.

Pur essendo pura autonarrazione, l’autobiografia di de Beauvoir non scivola mai nel racconto ombelicale: il suo io narrativo potrebbe apparire un artificio per raccontare la storia di una vita che valeva la pena di essere vissuta. Nel 1954, prima di affrontare la stesura di questo lungo lavoro autobiografico, che uscirà tra il 1958 e il 1972, scrive un racconto romanzato che ruota intorno all’amicizia che la legò a Zaza, l’amica adolescente con la cui morte si conclude Memoria di una ragazza perbene. Decide di non pubblicarlo e lo scritto resterà inedito fino al 2020, quando uscirà postumo con il titolo le inseparabili.

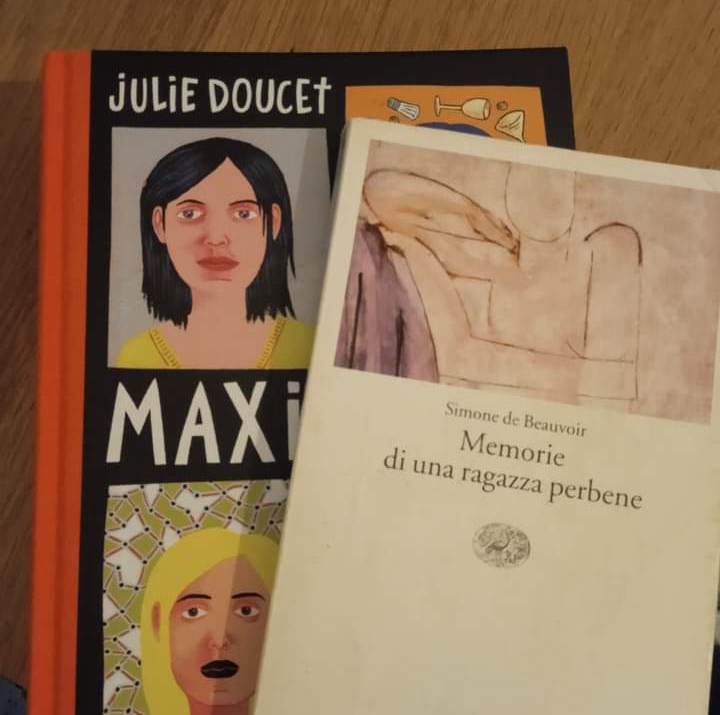

Non voglio parlare di de Beauvoir, ma non riesco a evitare le associazioni che mi portano a un’altra donna che considero fondamentale per la mia formazione, Julie Doucet, una disegnatrice che frequenta abbondantemente l’autobiografia ed evita lo sbrodolamento diaristico e ombelicale.

Un tempo scrivevo la data sui libri che leggevo. I quattro volumi di de Beauvoir riportano, nel frontespizio a matita, date del 1994. Sono quasi trent’anni che amo quei libri e li rileggo con frequenza. Da sempre, invece, odio le autonarrazioni, sia quelle intimiste sia quelle che ambiscono all’universalizzazione. Ecco: c’è Simone de Beauvoir. Poi c’è Julie Doucet.

La fumettista canadese racconta di se stessa, fin dai suoi esordi, in momenti precisi, con le persone che la circondano, con il suo stile, con il suo segno e, necessariamente, con il suo corpo, ma senza alcuna traccia di intimismo. Un racconto veloce, che vive dell’urgenza di gettare inchiostro sulle pagine, due pagine alla volta, quella di destra e quella di sinistra, e via. Spesso bastano quelle due pagine per raccontare un pezzo di vita.

Poi sparisce dalla vista di chi legge fumetti. Si allontana dal maschilismo del fumetto. Fa altro, fa quello che le piace, sperimenta con le immagini. Torna al fumetto dopo venti anni. Ci aveva abituate alla presenza del suo corpo, dei suoi movimenti, delle sue secrezioni e torna con Time Zone J, senza corpo, ma con un faccione enorme, di donna di mezza età, onnipresente.

Il nuovo fumetto di Doucet mi è arrivato in primavera. Quando l’ho finalmente avuto tra le mani, ho pensato che era un oggetto strano, morbido, soffice, sbavato di inchiostro. L’ho aperto, seguendo le immagini che sbordavano dalla pagina, le ho seguite fino alla pagina successiva e… Cazzo! È un leporello! Una lunga striscia di carta che allinea disegni, fluidi e senza soluzione di continuità, per raccontarmi un fumetto infinito. Altro che due pagine alla volta! È bellissimo e io me lo meritavo, ma Drawn & Quarterly, l’editore canadese che lo ha pubblicato, con una scelta ahimè insensata, lo ha rilegato come un libro normale, cucito sulla costa. Se questa notizia ti ha messo tristezza, lascia che ti rassereni: tra un po’ ti dirò perché devi solo avere pazienza.

Quello che capisco subito, mentre tengo tra le mani il libro, è che Doucet è tornata a fare fumetto, ma in un modo completamente nuovo. Ha rotto con il passato, ha improvvisato su venti metri di carta, partendo dal basso e spostandosi col disegno sulla pagina verso l’alto (ed è così che va letto il suo libro), con uno sfondo pieno di facce: innanzitutto la sua, onnipresente, e poi quelle di tante donne, le donne di cui si circonda. In questa folla prettamente femminile si infilano animali, tantissimi, e poi oggetti e parole.

Il libro si apre con i dubbi dell’autrice. Dice che non voleva più disegnarsi, che avrebbe voluto fare un racconto interamente calligrafico, di sole parole scritte a mano. Sembrava una cosa bella, ma non era così. Era una storia personale, intima, ridurla a scrittura manuale su carta l’avrebbe trasformata in un diario e, lo sappiamo, è in quei quaderni segreti che si nascondono le più schifose mistificazioni borghesi su noi stessi.

E allora Doucet torna indietro, come una de Beauvoir del 2020, e scrive una storia d’amore.

La storia è il racconto del ricordo della storia tra lei, giovanissima, e un militare francese, iniziata per corrispondenza e poi vissuta, questa volta con i corpi, in Europa. Questa storia, disegnata come un flusso di coscienza, ci imbriglia e ci costringe a tornare, più e più volte, sulla stessa pagina. Non riusciamo a stare né dietro né dentro questo flusso. Bisogna essere attenti e, soprattutto, lenti per cogliere la forma dell’inchiostro tra la folla. Non è cronologica né lineare. È multiforme come la memoria, dinamica come il modo in cui costruiamo i nostri ricordi, tra cose avvenute, tra cose pensate, sognate, tra rimpianti e libere associazioni. Il leporello è metafora, si dispiega come il tempo, come la memoria. La memoria di Doucet è sporca e incisiva, mai lirica, mai nostalgica o mistificatrice, ancora una volta taglia, con un bisturi affilatissimo e senza anestesia, il racconto di sé. Farà male.

La casa editrice L’Association, dopo il bellissimo Maxiplotte, splendidamente curato da Jean-Christophe Menu, ne ha appena annunciato l’edizione stampata nella sua forma originale di leporello e nella lingua in cui è stato scritto: il francese. Ti do un consiglio. Sii paziente, aspetta quel libro. Poi potrai stenderlo sul pavimento di casa e seguire finalmente il flusso della memoria e del tempo. Io farò così.