Se vogliamo parlare di ostinazione dell’occhio, l’occhio, su cosa tende effettivamente a ostinarsi? Ragionandone in una modalità da convegno o webinar, infallibilmente sproloquieremo (sproloquieranno) di qualcosa che ha a che fare con la bellezza – concetto pluriabusato e fatto a pezzi come un animale legato al paraurti posteriore di un’auto che l’avesse strascicato per otto chilometri. Non c’è da farsi dare dei conservatori se doveste affermare che molto del bello di oggi è orrido, repellente, idiota. Basta dare uno sguardo alle sfilate della haute couture odierna. Anche per questo, ma non solo, mi pare autodimostrantesi che l’idea che la bellezza sia la forza di gravità per gli sguardi non sia niente di più che puerile idealismo pseudo-cartesiano. Osservo dunque è bello (e viceversa) è un concetto duro a morire.

La bellezza e l’amore erotico sono pressofusi sulla scheda madre delle nostre zucche – a prescindere da quale dotazione di organi genitali e di identità sessuale ci portiamo dietro. Lo sono anche quando seguiamo, più o meno coscienti e consapevoli, il filo dell’antitesi che non fa altro che dimostrare quella che è la tesi perenne. Nella letteratura italiana è stato Igino Ugo Tarchetti, con la sua Fosca, a mettere in scena il gioco molto contemporaneo di quel cubo di Rubik che è spostare l’attenzione dalla bellezza alla bruttezza (ma solo di alcuni dettagli, il volto di lei, ma non gli occhi, la figura e il portamento), dalla salute alla malattia (una «sensibilità» superiore, che trasmette su tutte le frequenze una equivalenza perfetta tra esistenza e sofferenza, ma senza alcuna spiegazione, la qual cosa, visto il periodo storico, non può che essere tacciata di «isterismo»), dal fascino al pericolo dell’ossessione. Ha catturato non solo lo spirito del suo tempo ma quella dimensione vittimistica con cui un archetipo maschile prevalente vive i meccanismi dell’attrazione (e del suo contrario). Dando uno sguardo alle scritte a bomboletta che i soliti deficienti producono sui muri di periferia o sotto i ponti della tangenziale, non è cambiato proprio niente.

Ma quella non è ostinazione dell’occhio, è un altro groviglio di organi e cattive inclinazioni. Perché quando l’occhio erotico, invece, si volge più liberamente e superficialmente, a cogliere l’estetica, uno si «innamora» una dozzina di volte nel breve volgere di un tragitto mattutino in metropolitana, andando al lavoro, come ebbe a dirmi un amico, un paio di decenni addietro.

L’occhio che guarda, e tutto il nervame che lo collega alla polpetta rosastra che Vernon Mountcastle identificava come la prigione in cui tutti noi viviamo, scambiandola per l’universo, non riesce a distogliere lo sguardo da ciò che sorprende, che è alieno, che è inatteso, soprattutto se è brutale, avvilente, morboso, angosciante. «It cannot be unseen» recita un vecchio meme. Di solito è la sorprendente somiglianza tra personaggi famosi, meglio se di genere diverso, tipo Richard Dawkins e Emma Watson, o lo spacco tra le chiappe di un ciccione peloso con dei pantaloni a vita bassa, al tavolo di fronte al vostro al ristorante. Non ci avevate mai fatto caso, non ve lo aspettavate e, oplà, vi viene sbattuto in faccia.

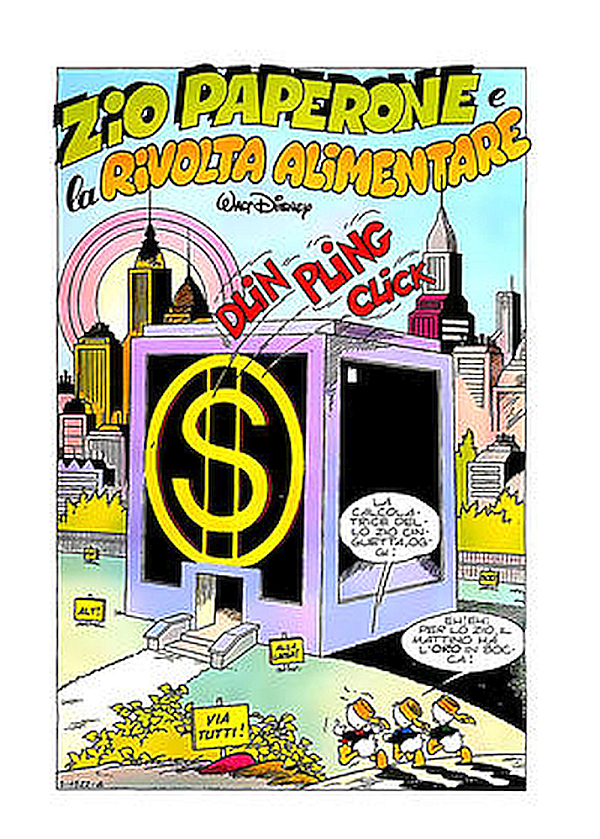

Se non vi dice niente di voi, però, può restare come mero intrattenimento (Watson-Dawkins) o fastidio (il buttcrack peloso) e l’ostinazione resta, al più, come permangono le memorie uditive di nomi o toponimi strani. Tipo, non so perché ma ricordo il nome del prodotto immaginato in una storia di Topolino, il sorbitondimetilinvoltene, un misterioso additivo spray in grado di dare a un cibo il gusto che vuoi tu. O perché magari ricordo, di tanto in tanto, i cognomi strani dei compagni di classe mai più visti o sentiti – o altrimenti pensati – nel corso di diversi decenni. O il modo assurdo in cui un tizio, che non ricordo neppure chi fosse, pronunciava il nome di un gruppo metal che non ho mai ascoltato.

Lo stesso spirito alimenta la curiosità (morbosa) che rende virali, e quindi risibili, video con incidenti e sviste eclatanti, dove magari i protagonisti si fanno anche abbastanza male, ma fa più ridere che altro. Ah, no, aspetta, ma era così anche per le varie candid camera che girano sui canali televisivi da più o meno settant’anni. Prima, e ancora più addietro, il costo della rappresentazione visuale era tale che le anche le sciocchezze diventavano sublimi. Da Bosch al trash c’è tutta una storia di industrializzazione e efficienza nella produzione e distribuzione di stramberie, via via svilite e depauperate, spogliate di qualunque sfumatura esoterica e misterica, ricondotte, molto spesso, a scenari incentrati sull’umiliazione degli individui attraverso l’irrisione dei corpi.

Se guardiamo ai prodotti mediatici, però, ci perdiamo la dimensione che invece stiamo investigando stavolta, quella attiva dell’occhio che guarda. L’occhio dello spettatore è passivo per definizione, che brancichi su un telecomando o su uno schermo touch, poco cambia. È entrato in una zona dove vige la legge dell’offerta, tra mura ben definite, tra le quali non alberga in misura sensibile la conoscenza, né del bello né del tremendo, ma solo la somministrazione dell’intrattenimento. L’unica ostinazione possibile è quella del cervello, lì, a farsi ricoprire dal moto ondoso costante dei palinsesti o dei cataloghi online.

Bisogna andare a pescare nei miti e nelle leggende, per recuperare qualche suggestione più pregnante su cosa accada agli occhi che intendono, veramente, affiggersi su qualcosa – che desiderano o che temono.

Nel caso di Gautama, il principe nepalese tenuto nella bambagia dell’ignoranza assoluta di tutte le brutture del mondo dal padre un filo troppo protettivo (avrebbe dovuto provare a tirare su un adolescente in una metropoli contemporanea…), gli occhi che usa sono entrambi, per realizzare che, su questo piano dell’esistenza, i viventi sperimentano il dominio e lo strapotere della sofferenza (ma non solo per i dolori da Werther o da diverticolite, ma anche e soprattutto nell’accezione di «permanente instabilità» che il termine dhukka porta con sé). Se consideriamo che la Bella Addormentata viene protetta, invano, dalla maledizione del sonno perenne che le toccherà quando si pungerà con un determinato oggetto, e facciamo un confronto con le motivazioni e il contesto della famiglia di Gautama, otteniamo, forse, una prospettiva interessante sulle radici filosofiche di basso livello dell’Occidente. La paura della morte, o dei suoi analoghi (più o meno rimediabili), è un elemento ben più potente della paura dello smarrimento davanti alla irrimediabilità della vita. Punto, set, partita.

A volte gli occhi gli eroi mitologici li lasciano per strada, come spoglia sacrificale o perdita in combattimento. Per quest’ultima casistica mi viene da pensare a Horus che, nella sua lotta senza quartiere con Seth, ci rimette un occhio (o forse due) ma poi lo recupera grazie a non ricordo più bene se Iside, Thoth o chissà chi altro. L’apollineo ante litteram contro il demoniaco, ancora più ante litteram quest’ultimo, visto che ha più un profilo ambiguo à la Loki che quello di un satanasso.

Mentre, invece, uno che un occhio lo sacrifica è Odino, il quale sarà pure stato l’Allfather del pantheon norreno, ma, per conquistarsi la saggezza e la conoscenza che derivano dall’aver bevuto dalla fonte di Mimìr, gigante il cui nome non può non far pensare alla parola memoria, cede a quest’ultimo il suo occhio destro. In questo caso non c’è rimedio, la transazione è definitiva, non ci sono dei ex machina che intervengono o intercedono. Odino, va detto, sarà anche il boss degli dei ma bisogna riconoscergli che si fa un mazzo tanto. A differenza dello Zeus greco non si dedica solo alla monta continua di femmine, umane o divine, e alle liti familiari, ma scorrazza in modo curioso e sardonico, a volte dimesso, spesso opportunistico, non disdegnando di ingaggiarsi in risse e ammazzamenti dai quali emerge anche grazie a trucchetti sporchi e colpi bassi. Probabilmente uno che ha dato via un occhio per bere alla fonte della conoscenza sa anche quando è il caso di comportarsi da stronzo totale.

A me, invece, l’occhio cade dove la vita duole – e in questo non posso non ripensare a Gautama. Certo, non ho avuto un re padre che ha pensato di confezionarmi una vita artificialmente espunta dalle manifestazioni del dolore e delle sue determinanti – e va benissimo così. Però, nei vicoli del reale (divenuti ormai main streets) si ammonta la monnezza, materiale e metaforica, sempre più abbondante, via via che il rapporto segnale-rumore del vivere si deteriora. E tra i sacchetti di pattume e spazzatura si inframezzano i ciarpami e i vecchiumi portati via da qualche svuotacantine a cinquanta Euro a nero, i cartoni delle immancabili TV sessantacinque pollici, dei condizionatori, delle caldaie dismesse (con dentro le caldaie stesse), i sacchetti di calcinacci dalla ristrutturazione del bagno fatta fare ammiocuggino, gli avanzi di cibo, i cartoni della pizza e le buste del fast food. L’idiozia terminale del cretino che ha agganciato il sacchetto di rifiuti al perno del cassonetto. Il gesto imbecille del demente che vuole distinguersi dal resto dei trogloditi – senza sapere, o fingendo di non sapere, che il camion che passerà a svuotare quel cassonetto disperderà e forse sventrerà quel sacchetto così sussiegosamente appuntato a margine del cassone straripante.

Potrebbe esserci la compassione, ma si applicherebbe in modo ammissibile a contesti economicamente e socialmente disperati, agli slum, alle favelas, ma quando non c’è quel degrado strutturale facciamo che la compassione cede il passo alla consapevolezza che gli autori materiali del dolore sono, quasi sempre, gli addolorati stessi. Sempre pronti a lamentarsi, sempre pronti a filosofare e pontificare, sempre avvolti dall’atmosfera modificata delle loro scoregge mentali (che non chiedono di meglio che poter far insufflare a quanti più astanti possibili). Il problema gli è che il dolore che causano lo sentono gli altri, mica loro. L’occhio si ostina sul panorama devastato dai palazzinari dei decenni ormai andati, sull’indifferenza alla bruttura con la quale si muovono i vivi odierni, su quella fatalistica rassegnazione e sopportazione con cui tutti si ritirano nelle loro abitazioni, sempre più piccole, sempre più risicate, mentre fuori il cumulo dei rifiuti cresce anche e soprattutto in ragione dell’insoddisfazione connaturata alla fallibilità del consumo. Gli oggetti vecchi, ma neppure troppo, resi obsoleti dai ritmi demoniaci del marketing, impastati tra gli avanzi alimentari, testimonianza di cattive gestioni di acquisti e consumi.

Se non altro, tutto questo, lo spettacolo visibile delle scorie dell’agglomerarsi sociale urbano, riesce a essere uno spettacolo comunque onesto – la dimostrazione aperta di un fallimento. Laddove lo spirito borghese del XX secolo si conserva maggiormente intatto, lo schifo del deteriorato, del rifiuto, lo si occulta lontano, appunto, dagli occhi e questo conta più di ogni sostenibilità o valore residuo o economia circolare. Come scriveva Adorno, dove tutto è perfettamente pulito regnano i Fecali. Ma è inutile cercare di spiegarlo a questi, che hanno la macchina scintillante, le gomme ripassate col nero per farle sembrare nuove, e poi per strada c’è, d’autunno, una poltiglia la cui composizione potrebbe rivaleggiare col percolato di una discarica utilizzata per decenni. Se gli spiegassi la questione dei Fecali a cui allude Adorno e, per assurdo, arrivassi a fargli riconoscere di essere degli smerdatori compulsivi, coglierebbero l’occasione per dirti che, in fondo, appunto, stanno svolgendo una funzione storica rilevante, andando oltre, rompendo gli schemi del paradigma borghese.

Non riesco a non guardare a tutta questa sporcizia, esteriore e interiore e a chiedermi, ogni volta, visto che quello che vedo è così avvilente, come sia poi quello che non vedo, prima e dopo la parusia grottesca di questa anima mundi. La società del benessere non tira lo sciacquone e non usa lo spazzolone da cesso (ma ci butta, che ne so, il filo interdentale). Ha delegato, ha esternalizzato, ha delocalizzato. Gautama è uno sfigato, l’occhio di Horus è buono per farne adesivi, Odino è disoccupato nel suo ruolo di psicopompo. La liturgia si è spostata dal messale e dal comizio elettorale alla ripetizione inconsulta di quello che pare a ciascuno, in misura proporzionale al potere loro riconosciuto, al bar come nell’azienda. E non c’è mai silenzio così come non c’è mai una strada pulita – gli scarti intossicano tutto, puntualmente, e per restare indenni e imperturbati conviene essere delle blatte.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.