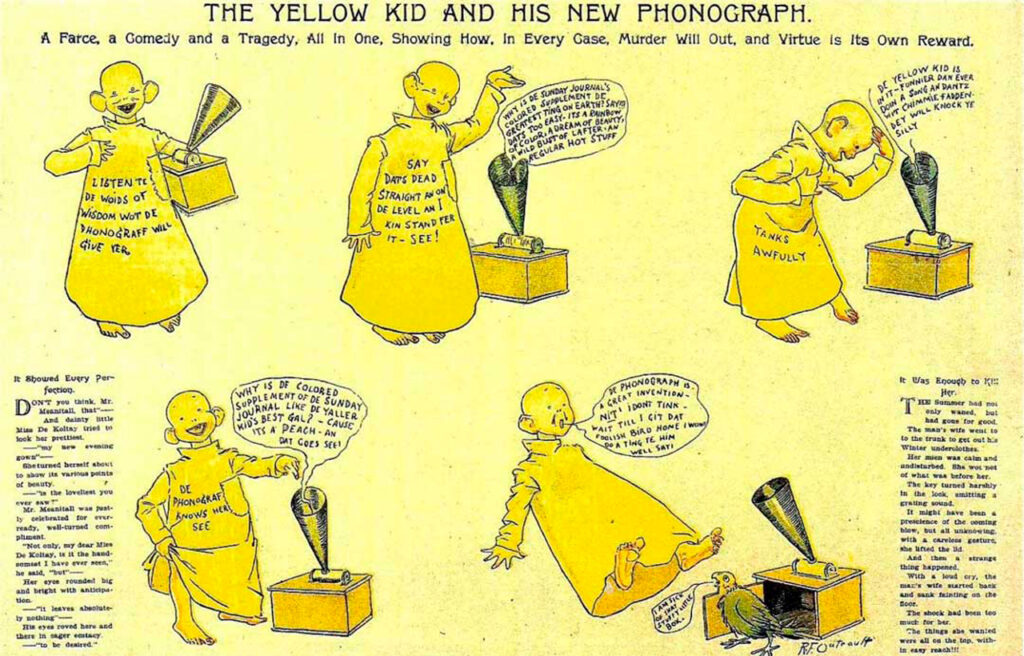

È dopo il 1890 che sui quotidiani americani delle grandi città, grazie a una nuovissima tecnologia, diviene possibile spalmare un colore piatto sulle pagine – il giallo, per esempio – che resta abbastanza trasparente. E da qui in poi viene chiamato così anche il giornalismo strombazzante e scandalistico che lo caratterizzava. E anche un pupazzetto diviene famoso per lo stesso colore. Senza il giallo sul giornale niente Yellow Kid. La storia del fumetto industriale, di massa, si fonde con la storia delle innovazioni tecnologiche capaci di creare i supporti su cui le immagini sono in grado di fissarsi. Perché una cosa è indiscutibile, nel fumetto la riproduzione conta più dell’originale, viaggiano le copie, i multipli. Spesso poi la carta è di bassa qualità e si disintegra. Così si cominciano a raccogliere i fumetti dei giornali per la gioia dei fan e cominciano i comic book e i libri. Il rapporto tra oggetto culturale prodotto dal medium fumetto e l’industria che produce materialmente fumetti è al centro della storia della nona arte.

Il fumetto è così a pieno titolo non solo nella storia dei mass media, ma anche nella storia della cultura materiale, e del sapere artigianale quando è autoprodotto, legando tutta una serie di caratteristiche che rappresentano anche altrettanti passaggi economici, industriali, della contemporaneità a cui si lega l’oggetto fumetto. Il medium si fissa su oggetti che riportano al deperimento dei materiali e alle competenze tecnologiche di un tempo determinato, con un certo assemblaggio, una rilegatura e via dicendo. Non stupisce quindi che nel fumetto la materialità del supporto conti sempre moltissimo, e sia proprio l’interfaccia concreta quella che lega attraverso l’esperienza sensoriale il produttore intellettuale a chi lo incarna e lo attiva in un processo che definire lettura è sempre limitativo. Questa parte legata alla materialità, questa tensione, è un punto chiave.

Anche quando il fumetto si comincia a produrre digitalmente è indispensabile catturare la relazione con il pubblico con questo passaggio da virtuale a materiale, dai pixel alla carta. Pensiamo ai Giovanotti Mondani Meccanici, ricostruiti di recente in una splendida edizione, Computer Comics a cura di Francesco Spampinato per Nero Edizioni. Prodotti a metà degli anni Ottanta, dopo quasi un secolo dalla spalmata di giallo, approdano sulle pagine di “Frigidaire”. Anche loro, che vivevano di installazioni e proiezioni fantasmatiche di tulle, sentono il bisogno di incorporarsi in qualche modo. Un po’ come nella grotta di Chauvet nelle Ardèche, forse, le immagini furono proiettate e fermate, materializzate sulla pietra con la forza analogica che trasformava le ombre virtuali dei totem, come ci racconta Herzog (Cave of Forgotten Dreams, 2010). Non so se sia vero, ma è un gran bel sogno. C’è anche un bel po’ di magia in questo sogno, come nel fumo che sbuffava dal treno ripreso dai fratelli Lumière mentre arriva nella stazione di La Ciotat, vicino Marsiglia. Dove oggi invece filmano mondi disturbanti i Dernier Cri. Faceva paura al pubblico che lo guardava quel treno proiettato. Oggi se prendo un treno lo faccio per andare da qualche parte non faccio caso a niente e il fumo non si vede manco più.

Ogni salto di tecnologia produce un cambiamento. Cambiano i mezzi di produzione, cambiano le professioni a esso collegate. E la narrazione che è ancorata a un prodotto realizzato industrialmente cambia di conseguenza, non potendo esistere al di fuori del processo che la produce. Non ci si stupisce oggi che ci siano pochi maniscalchi e forse sono loro i primi a essersi trasformati in meccanici al tempo in cui i cavalli sparirono. C’era grande preoccupazione fra i maniscalchi, ma le città smisero di puzzare di merda di cavallo e iniziarono a puzzare di smog. Le professioni si sono adeguate, anche le malattie si sono modificate, e le città hanno cambiato sostanzialmente aspetto. Non sapremmo tornare indietro; forse era meglio, forse no. Il progresso, per come me lo immagino io, non è un’autostrada dritta con il sole alla fine, ma piuttosto il labirinto di Shining, dove ogni mossa che fai potrebbe essere letale. È semplicemente tempo concreto che si mette pietra dopo pietra. Con errori digressioni e tormenti. Mai con Il lieto fine. Anzi sempre distruggendo un po’ di più lo spazio che abbiamo lasciato dietro.

Anche il digitale è stato così: quando è arrivato abbiamo fatto festa, poi piano piano abbiamo rotto tutto. Ora dove era tutta campagna è una spianata di capitale delle piattaforme dove facciamo i saltimbanchi nelle gabbiette dei social media. Usando tonnellate di energia produciamo tera su tera di dati che non sappiamo più nemmeno conservare o ritrovare. Tutti i lavori, anche quelli del fumetto, si sono trasformati. Si colora, si inchiostra e si disegna in un altro modo, con altri strumenti. Anzi non c’è più modo di distinguere, una volta stampato, se l’originale dell’immagine che i nostri occhi vedono fosse disegnato su cartoncino o su una tavoletta grafica o uno schermo sensibile. Il processo di lavoro usa strumenti virtuali continuamente. E cambiano costi, tecnologie e professioni. Il fumetto, poi, si trasferisce sempre sulla carta e ritorna quel rapporto uno a uno fra creatore e fruitore. Il primo mouse che ho usato con il Paint del Macintosh, 1987 credo, era come disegnare con un mattone. Ma ci riuscivi lo stesso, senza pressione simulata né niente, punte fisse, ciccione e spixellate. È stata una rivoluzione il lavoro digitale, in termini di produzione e di rapporti di forza, in termini di lotta di classe e di produzione del plusvalore.

E tutto il tempo, con fortune alterne, il capitale ha investito su una qualche idea di intelligenza delle macchine. A partire da Turing il matematico (ucciso o forse suicida dopo la castrazione chimica per omosessualità, dopo aver salvato il mondo dai nazisti), lui, quello che ha decodificato la macchina Enigma. Lì si pone il problema dell’intelligenza delle macchine proprio per un problema pratico, meccanico: costruire un decodificatore e vincere contro Hitler traducendo il codice dei messaggi inviati. Dopodiché da lì per anni si sono finanziate ricerche inconcludenti per fare una macchina intelligente che rispondesse a qualsiasi quesito. E niente, non ci si è riusciti. L’intelligenza artificiale viene ora sviluppata a rete come strumento, come funzione, senza questa idea di replica impossibile. Il che a volte crea paradossi. Alcuni processi AI risolvono delle particolari matrici con dei metodi che i matematici non riescono a decodificare. L’intelligenza artificiale individua dei percorsi che non sono comprensibili per il cervello umano. E se un’intelligenza produce un percorso che non è intelligibile, come posso definirla intelligente. Non può scambiare opinioni e discutere metodi. È invece un sistema combinatorio che evidenzia alcune soluzioni ricorsive per alcuni gruppi e insiemi di problemi. Oppure è un sistema che fornisce delle risposte che ricombinano risposte già note. Insomma non ha che fare propriamente con l’intelligenza, ma con la potenza di calcolo e il consumo di energia collegato da un lato, e con la sua capacità di associare in base a schemi ricorsivi che può analizzare.

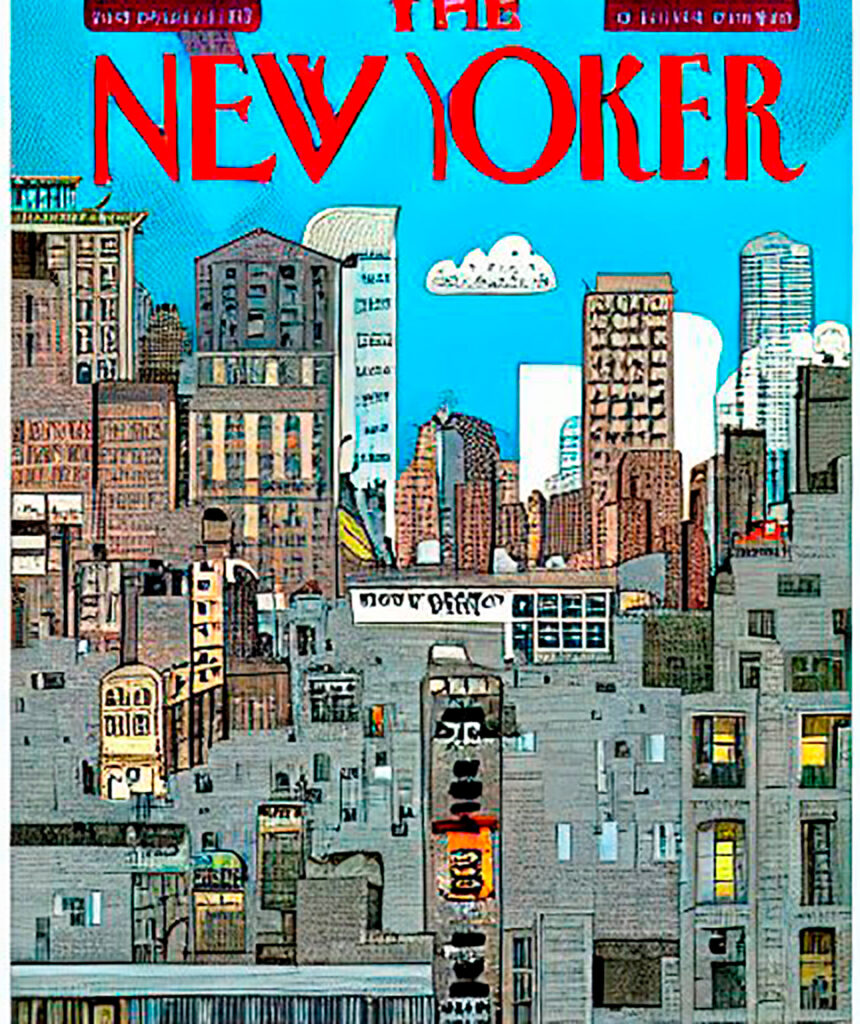

Nel mondo del fumetto o dell’illustrazione infatti entra proprio ricombinando. Non c’è invenzione, non c’è innovazione in senso creativo in quello che risulta dal processo di formazione dell’opera ricombinante. Se appunto, l’idea dell’intelligenza artificiale era in origine quella del computer in grado di rispondere a qualunque domanda, questa cosa oggi non è proprio nell’orizzonte del pensiero. Noi sappiamo benissimo che quando facciamo un prompt o quando siamo in una chat AI virtuale non stiamo facendo una domanda di cui veramente vogliamo sapere la risposta. Stiamo piuttosto testando il grado di ricombinazione delle risposte che la macchina ci fornisce. Lo facciamo per divertirci. Le applicazioni AI sono al momento più attraenti dei social per il loro pubblico/utente, tanto che questo sembra essere proprio lo scenario futuro di sviluppo, vista la crisi delle piattaforme: AI sociali o visuali. In fondo è come guardare un prestigiatore che fa il gioco di carte. Nessuno pensa che il coniglio lo faccia nascere dal nulla del cappello, tutti sanno che c’è già un coniglio, però guardano il prestigiatore lo stesso. Con le AI l’atteggiamento è lo stesso: quello che ne viene fuori è stupore della magia, anche ironica, che ti viene restituita da una macchina. Se gli chiedi di fare una copertina del “New Yorker” per la macchina è facile produrre una copertina bellissima che sembra del “New Yorker”, ma è impossibile scrivere “New Yorker”. Scriverà “New Joker”, se sei fortunato, o qualcosa di simile. Non capisce le lettere, non riesce a leggere il font, riesce a leggere la forma del font e simulare delle lettere: esattamente con lo stesso concetto fa tutto il resto. È una forma di ricombinazione che individua degli elementi ricorsivi e li può riprodurre. Questo è il lavoro che fa.

Così quando sento esporre le paure di categoria, di essere sostituiti dalle AI, di perdere il lavoro, di essere spogliati del privilegio creativo o delle proprietà intellettuali, addirittura della stessa funzione dell’arte, le trovo oscure e irrazionali. Sono effetti collaterali di un capitale che lavora sempre su colonialismo e razzismo, di cui dovremmo disfarci. No, non ci saranno i robot al posto delle macchine a conquistare la terra, no, non ci toglieranno l’intelligenza creativa e i processi di rielaborazione che il nostro cervello riesce a compiere. Non succederà come in Terminator, anche se ho sempre sperato di vedere un RanXerox. L’uomo non può essere equiparato dalle macchine nella sua insensatezza, si autodistruggerà da solo. Non ci sarà necessità che lo facciano le macchine sostituendolo. Quindi non è quello il problema, e non serve sviluppare anche questo tipo di razzismo. Ma chi gioca con le varie macchine AI questo ce l’ha chiarissimo. Infatti è il prompt, cioè la linea di evocazione dell’immagine, quello che tengono segreta, non l’immagine generata. Come un incantesimo che nessun mago rivela, la maggior parte degli utenti diffonde le immagini e non le formule magiche. E qui entriamo nel magico mondo di una consistente obiezione alle immagini generate da macchine AI: il copyright, chi lo detiene e su cosa, chi lo infrange e chi lo può imporre.

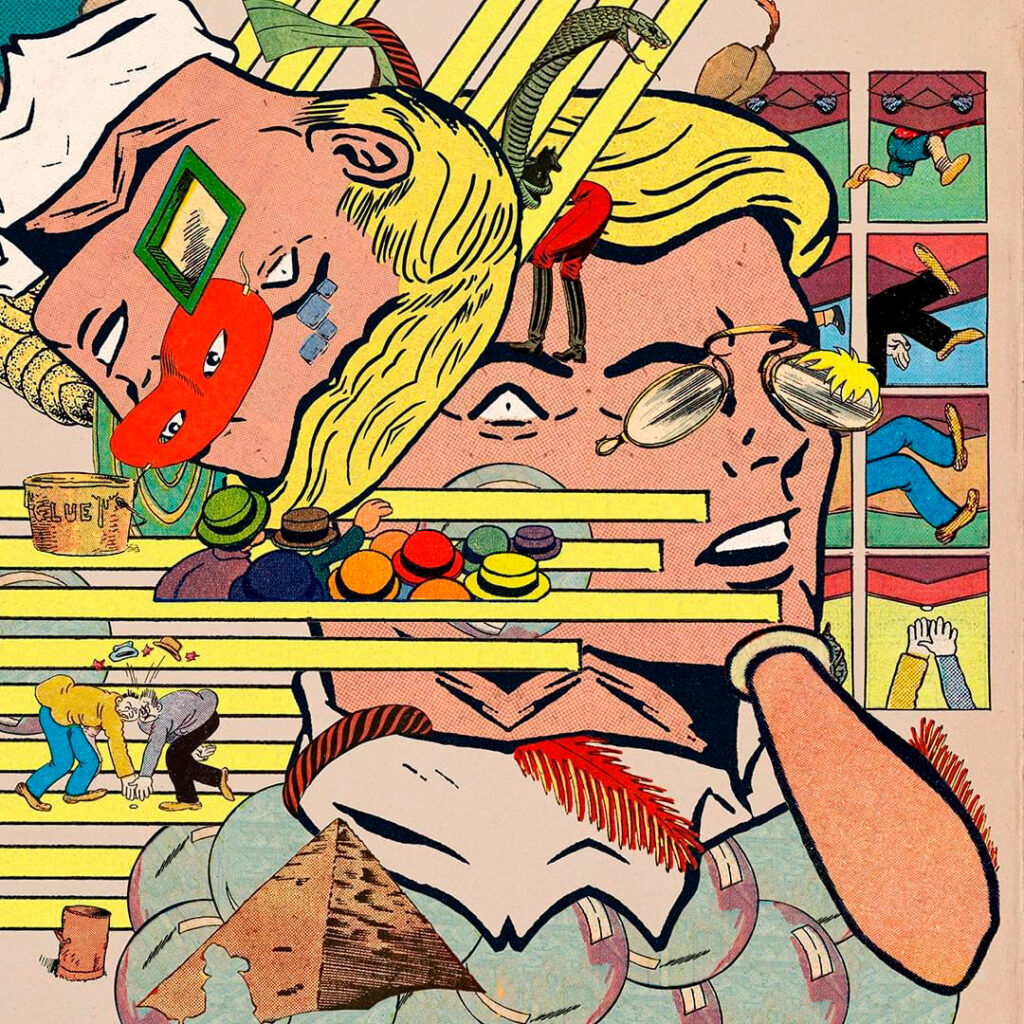

Per generare un’immagine una AI attinge a una collezione molto sostanziosa di immagini. La library, cioè l’insieme delle immagini raccolte per addestrare una macchina, non è palese e spesso si ha evidenza che siano semplicemente pescate online. Sono cioè parte dell’immenso mare di bit di immagini che ognuno di noi continuamente vede scorrere sotto i propri occhi. Alcune sono immagini a bassa risoluzione diffuse per vendere i diritti su quelle in alta, alcune sono effettivamente di pubblico dominio altre sono immagini documentali senza copyright. Probabilmente non c’è consapevolezza da parte dei detentori di diritti dell’uso fatto di queste, ma anche risalire in modo indiscutibile alle immagini originarie non è agevole. Va detto però che questa attività fa parte dell’unica invenzione degli ultimi duecento e rotti anni: copiaincolla, collage, sampling, mash-up, cut-up, cadavere squisito, chiamalo come vuoi, ma fa parte di questo catalogo qui. Il fumetto anche nasce grazie a questa invenzione e si sviluppa lavorando intensamente a questo, giustapponendo e copianicollando. Nel primo numero della rivista “L’éprouvette” (2006), la rivista seminale di critica prodotta dal L’Association di sei mesi in sei mesi per soli tre numeri a foliazione crescente di 200 pagine per volta (200-400-600), ricordo un articolo di Bernard Joubert sulla vignetta più copiata, dove mostrava la punta dell’iceberg di diciannove vignette di altrettanti diversi fumetti che copiavano l’originale di Paul Cuvelier da Epoxy (1968) adattandolo. La ricerca dei plagi Joubert l’ha continuata per anni, in Polyepoxy (Foundation Paul Cuvelier, 2017) le copie individuate erano già più di 40 e in 100 volte (Comicout, 2020) si arriva appunto alla ragguardevole cifra di 100 plagi. Ogni autore ha il proprio archivio segreto di modelli da riprendere, citare, plagiare e lo fa con le sue connessioni neurali, in maniera più o meno originale a seconda dei casi. Il plagio è uno dei motori del fumetto, che piaccia o meno riconoscerlo. Certo infrange il copyright, ma costruisce anche mitologia: Al Capp si lamentava perché nessuna delle pubblicazioni clandestine della Tijuana Bibles, copiava i suoi personaggi. Ma poi quando un bambino ridisegna Spider-man il pupazzo che ne esce è plagio o una versione lisergica, re-immaginata di un elemento pescato dal pozzo dell’immaginario? Dove finisce la copia quando la replica è la forma stessa di questa arte?

Da Verifica incerta di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi (1964) a The white album di Arthur Jafa (2019) il cinema e l’arte hanno risolto con gioia la questione dell’autorialità del montaggio rispetto a quella dei contenuti. E, a ben guardare, nessuno accusa Marcel Duchamp di plagio dell’orinatoio, per fortuna. Quando Art Spiegelman si divertì a protestare sui presunti plagi nei dipinti di Roy Lichtenstein (qui tutti i riferimenti) in una famosa polemica, alla fine ci guadagno un’acquisizione e una mostra allo stesso Moma che aveva contestato. Insomma ora tocca al fumetto e all’illustrazione di accettare un paradigma che le altre arti hanno già digerito. Il diritto all’immagine va preservato evidentemente in casi offensivi o di privacy, ma dobbiamo lasciare campo aperto al resto. Certo l’occasione è di quelle interessanti, perché l’investimento che le grandi società, che i grandi detentori del potere digitale stanno facendo è particolarmente ingente: nei prossimi anni questo costituirà una fetta sostanziosa del mercato del digitale, produrrà introiti enormi e potrebbe essere che ci siano dei risarcimenti, vale la pena economicamente per un artista di sollevare il problema insomma, anche se non è a oggi possibile immaginare un rapporto utilizzo/valutazione/royalties.

E il copyright, allora? Il capitale si è già assicurato mezzi di controllo più efficaci come il trademark, che non ha scadenze e assicura in eterno la proprietà sul mercato globale, della comunicazione, dell’immagine e dell’immaginario. In ogni modo il punto sui diritti d’autore è piuttosto chiaro: il copyright viene infranto se si riconosce chiaramente l’opera che viene plagiata, mentre l’uso di dettagli a comporre una diversa cosa con altro senso è consentito. Allora cambiamo punto di vista: una composizione elaborata esclusivamente da una macchina può essere autoriale? Non essendo quello del software un atto intelligente che produce l’oggetto e non essendo possibile definire autore il meccanismo che produce risultati, è difficile attribuire un copyright all’elaborazione. Mentre invece il montaggio, la scelta (e naturalmente le eventuali modifiche apportate per esempio ridisegnando le opere) possono essere riconosciute come autoriali e quindi con diritti collegati. Quindi in sostanza una macchina non ruba lavoro perché non produce oggetti che possano facilmente produrre nuovi copyright.

La nostra è una società basata sull’autorialità diffusa, in cui il pubblico è autore ed è talmente tanto autore che il grande capitale delle piattaforme ci ha impiantato sopra i social come strumento di broadcast. E se il pubblico è autore, lo è perché usa tutto quello che trova sottomano, ritaglia degli oggetti che appartengono al grande magazzino della cultura dei media, della cultura popolare nella civiltà della comunicazione globale, della cultura di massa. Per esempio credo che analizzare le parole inserite nei prompt sarebbe una schermata del sentire del contemporaneo molto potente, ne uscirebbe una nuvola di tag rappresentativa. A proposito i prompt, le combinazioni di parole che attivano il software, quelli sì che possono essere registrati. Ancora non ci sono gilde che vogliono regolamentare il diritto d’autore dei prompt, ma non vuol dire che qualcuno un giorno non chiederà una firma per sostenerlo. Invece pensa, questa sarebbe finalmente l’occasione per cui il diritto d’autore potrebbe essere ripensato, per la condivisione delle opere e lo sviluppo della conoscenza, e ripartito non in base alle riscossioni derivanti dal mercato, ma proprio per la ricchezza prodotta per l’umanità derivante dalle nuove opere, qualunque cosa siano e comunque siano prodotte. Un diritto di cittadinanza d’autore insomma, cui magari questi grandi capitali che investono sui contenuti di testo e immagine, anche con le AI ma non solo, potrebbero contribuire attraverso una tassazione proporzionale alle rendite.

Quali sono allora i punti dolenti delle Ai di cui parliamo? Io ne vedo alcune molto forti. La privacy: è violata dalla raccolta di big data per l’identificazione facciale, con elaborazioni tramite AI fuori da ogni forma di tutela e controllo, che permette un esteso controllo sociale e sul lavoro. Il secondo è il micro lavoro: ai limiti dello sfruttamento e della violenza psicologica, verso tutti coloro che sono impiegati alla verifica, valutazione e analisi dei contenuti che emergono. Le chat violente condotte con Ai, le immagini razziste e da snuff che potrebbero emergere, deep fake offensivi e disumani. E naturalmente il supporto alla guerra, per la capacità che conferisce di automatizzare operazioni ripetitive, è soprattutto questo un campo dove limitare la AI sarebbe urgente e prioritario. Ma questo non emerge mai nelle preoccupazioni di categoria che leggo. Vero che il dibattito è giovane, ma per essere un momento iniziale tutto sommato la polarizzazione delle posizioni è piuttosto forte. Ne vediamo troppo spesso evidenziato un aspetto limitato, mentre più ampi sono i problemi teorici che si sollevano. Sono problemi dell’umanità in generale, dell’atto della creazione, del rapporto dell’uomo con le tecnologie e del rapporto dell’uomo con il presente con la visione del futuro. E l’idea proprio che come artisti e come editori ci facciamo dello sviluppo del mondo.

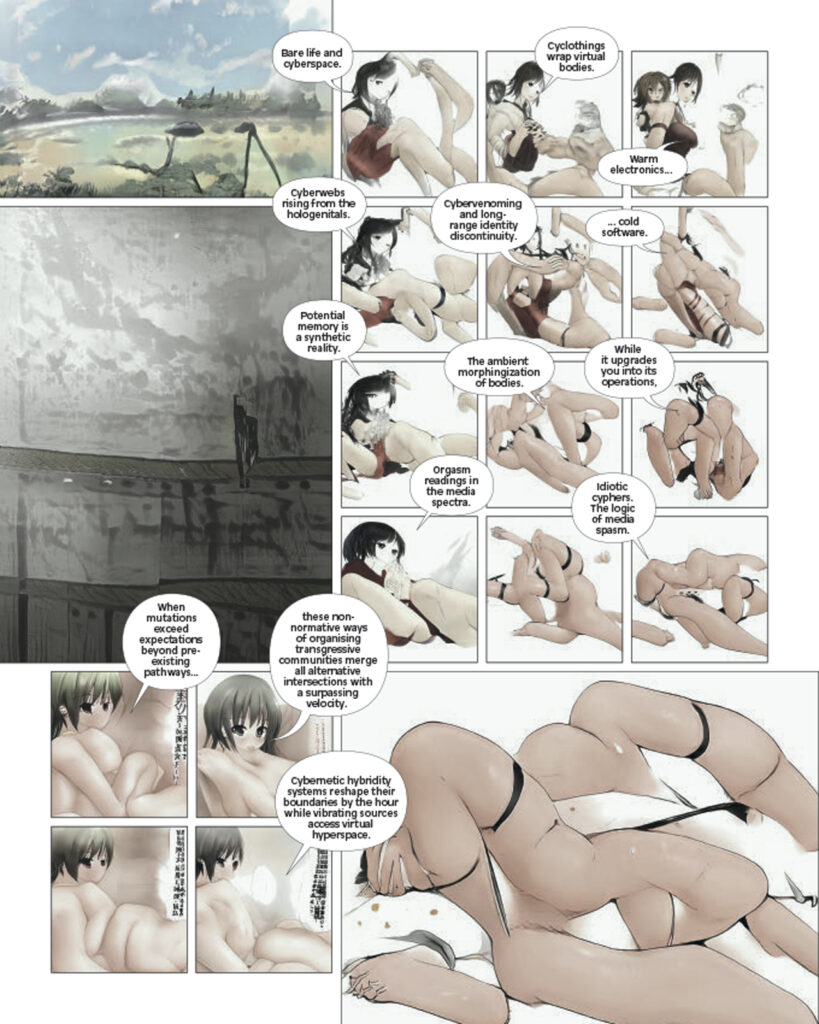

Tutte queste riflessioni qui in Italia si sono sollevate ai margini dell’ultimo libro di Ilan Manouach Fastwalkers, prodotto da una cordata di editori che raccoglie anche gli italiani D Editore e Fortepressa, che negli scorsi mesi ha alzato molto dibattito in rete. Si tratta di un manga hentai, erotico, di oltre 500 pagine interamente prodotto con l’ausilio di una AI nutrita da zero interamente dall’autore con 600.000 opere grafiche e letterarie congruenti con il suo progetto. L’interesse principale del lavoro non è però strettamente il fumetto come prodotto, ma la prasseologia, il metodo del farlo e la possibilità di insegnare questo saper fare a una macchina. Ilan muove da anni la sua ricerca nel rapporto complesso tra arte, tecnologia e autorialità nel fumetto e questa relazione trova nel machine learning un concreto approccio, un metodo macchinico, uno strumento per aprire strade. Le finalità, la materialità, la composizione, la metodologia: l’idea di fondo è di comprendere il modo di fare, che poi è la base di qualunque cultura materiale.

Se Fastwalkers indaga su una caratteristica profondamente umana, incomprensibile dalla prospettiva del software, quella della sensualità, del corpo, il suo progetto precedente, Neural Yorker, lavorava su un’altra esclusiva umana, l’ironia e la comicità. La macchina che ha addestrato e i cui output possono essere letti online produce vignette simili a quelle che sei abituato a leggere sul “New Yorker”. Fastwalker è un discorso sul fumetto, Neural Yorker è sul cartoon, sulla vignetta. Come fa una macchina a produrre accoppiamenti di senso dotati di ironia, basandosi su un preciso modello? In realtà una macchina non sa e non ha interesse di ridere, non ride, non ha nessuna forma di riso, però riesce a identificare delle associazioni, delle interazioni e prova a riprodurle. Ma in realtà la cosa che vedi è proprio la distanza: non hanno niente che sia riconducibile a una umana comicità, e questa distanza fa tenerezza, e fa sorridere. È lo straniamento che produce, o meglio innesca, una forma di comicità. Ne leggo una recente, questa frase del 24 febbraio scorso: «Lady reading whilst birds are nestled beneath a birdbath», è un inizio di limerick poetico e straniante: parla poeticamente. Impossibile pensare che sia una macchina a produrlo. Ma se lo accettiamo, se partecipiamo al gioco allora le labbra si piegano in un sorriso. L’esperimento testa la nostra disponibilità: quello che succede è, quando un visionario si mette a giocare con gli strumenti della consuetudine è come un bambino che con un trenino può visualizzare le astronavi e che sia un trenino lo scorda,e quello che succede è che possiamo vederle anche noi le astronavi, oppure insistere che sia un trenino

Il fumetto è un’arte giovanissima. Dopo 200 anni di storia dell’arte, il linguaggio non era ancora nemmeno formato. Quindi è chiaro che nel fumetto ti cascano dalle mani dei disegni del futuro. È il motivo per cui un oggetto così fuori moda, disegni e parole senza soluzione fra di loro, è invece uno strumento incredibilmente radicato nel presente, tanto da essere strumento di visione del futuro. Perché il fumetto, per quanto antico, per quanto obsoleto, per quanto un oggetto deperibile, mortale, che si rovina ogni volta che lo leggi, però è una chiave d’immaginario incredibile e questo è un grande mistero. L’idea del fumetto come arte sequenziale è un’idea talmente arcaica, talmente antica, talmente limitante che invece pensare il fumetto intanto come arte ricorsiva, forse ricombinante, mi sembra il primo punto di partenza per cominciare a vedere il fumetto del futuro. Alcune produzioni dell’OuBaPo – acronimo di Ouvroir de bande dessinée potentielle, “Opifìcio di fumetto potenziale”, direttamente discendente dall’OuLiPo letterario (Ouvroir de littérature potentielle, “Opifìcio di letteratura potenziale”) di Raymond Queneau – che crea fumetti sulle costrizioni spaziali e narrative, generano, anche giocando, possibilità in questa direzione. In questa ricerca per ora la AI non è integrata. Seguendo attentamente il lavoro di Ilan Manouach da anni, penso che i suoi fumetti servano a tenerci gli occhi aperti e spalancati, per generare questo tipo di riflessioni che poi aprono le strade. Quindi no, non penso sia buono chiudere le ali alle AI, abbiamo bisogno che questi output si producano, che generino. Abbiamo bisogno che questi sogni dimenticati delle macchine si mostrino per incarnarli in libri, farli diventare oggetti della nostra biblioteca di Babele. Forse non sono registrati per benino. Forse sono più pieni di problemi che di soluzioni. Forse li abbiamo messi in moto solo per vedere se siano capaci di dispiegare la nostra vista appena più lontano del punto da cui, con nostri occhi solo umani, riusciamo a vedere. Ho l’impressione che autori lontani come Bhanu Pratap, Yvan Guillo Samplerman o Ilan Manouach stiano vedendo già come riportarle a noi. Questi sogni sono un punto di vista inaspettato, inumano, forse dovremmo solo dargli tempo, e, come per tutto ciò che non è umano, dovremmo intanto riconoscergli diritto a esistere.

Nota: ringrazio per gli scambi sul tema una serata degli Audaci Live, senza Lorenzo Di Giuseppe, Giuseppe Lamola, Emmanuele Pilia non avrei potuto scriverlo.

Una risposta su “AI e il New Joker”