Quest’afa ripugnante, questo fumo di macerie

Un grido lungo e prolungato annuncia l’arrivo della guerra a Milano. È quello delle sirene dell’allarme antiaereo. Scende dal cielo durante tre calde notti dell’agosto del 1943. Un carico di distruzione che cala dal ventre capace degli Avro Lancaster, i bombardieri che la Royal Air Force impiega dall’anno precedente.

Durante la notte tra l’otto e il nove agosto, il primo dei tre grandi bombardamenti colpisce il Teatro Filodrammatici, il corso Garibaldi, l’ospedale Fatebenefratelli, la chiesa di San Marco, quella di San Francesco di Paola, Brera, il Circolo Filologico, il Castello, la Villa Reale, il Museo di Storia Naturale.

Il secondo, nella notte tra il tredici e il quattordici, si abbatte sulla Galleria, su Palazzo Marino, Palazzo Reale, Palazzo Serbelloni, l’Arcivescovado, la Stazione Centrale e il Conservatorio. Le guglie del Duomo sono solo sfiorate: la cattedrale viene colpita lateralmente.

Una sola notte di tregua. Poi, tra il quindici e il sedici, un nuovo bombardamento colpisce il Teatro Manzoni, la Biblioteca Civica, l’Ambrosiana, il convento di Santa Maria delle Grazie, il Teatro Lirico, il Teatro Dal Verme, ancora il fianco del Duomo, la Scala, le chiese di San Fedele e di San Babila, il Policlinico, la Ca’ Granda, e perfino la Rinascente.

Il bilancio finale è di 294 morti e 436 feriti. Le indagini postbelliche stimeranno che quelle tre notti hanno ucciso 510 persone.

È un dolore enorme e inatteso. Milano non può nasconderlo. Lo mette in mostra, anni dopo, nel modo più eclatante: quelle macerie vengono accumulate e diventano parte integrante della città. Nel 1947, Piero Bottoni, commissario straordinario della Triennale ed esponente e maestro della corrente architettonica del Razionalismo Italiano, presenta un progetto abitativo per ospitare chi ha visto la propria casa distrutta dalla guerra. Nella zona nord ovest di Milano sorge il QT8 (Quartiere Ottava Triennale) che custodisce, al suo interno, un parco. L’area verde è costruita usando le macerie dei bombardamenti e quelle provenienti dall’abbattimento degli ultimi bastioni spagnoli. Il dolore e la distruzione diventano una collina a nord ovest della città. I milanesi impareranno a chiamarla la montagnetta di San Siro. Alcuni si affezioneranno al nome “monte Stella”: gli stessi che, nel tempo, si ostineranno a chiamare “cavalcavia Bacula” il ponte della Ghisolfa.

All’indomani della Liberazione, prima che le macerie trovino il proprio posto in città, chi attraversa Milano ha davanti agli occhi le tracce della devastazione.

Paolo Murialdi, partigiano e giornalista, autore di una fondamentale Storia del giornalismo italiano, ricorda così il suo ingresso in città: «Milano è piena di macerie e di finestre senza vetri. Ritornano gli sfollati e ci sono ancora molti profughi».

Oreste del Buono, nel 1947, mantiene un tono dolorosamente autobiografico quando, nel romanzo La parte difficile, racconta il ritorno a casa dalla prigionia tedesca: «Poco prima di sboccare nella piazza c’erano case e case distrutte. Avevo visto rovine simili anche nelle città tedesche prima della frontiera e in quelle italiane dopo la frontiera, ma qui mi facevano più impressione. Qui erano a pochi metri di distanza da casa mia. Girai l’angolo con il batticuore».

Milano è devastata, ma sa che deve rialzare il capo, mostrare orgoglio, costruire qualcosa di nuovo. Lo rimarca Carlo Levi, nel romanzo del 1950 L’orologio, scrivendo: «Quando giungemmo a Milano trovammo la città in rovine. Le strade erano piene di una folla esuberante, curiosa e felice. Andavano a comizi, a riunioni, a passeggio, chissà dove.»

L’altro cuore che aveva aperto il tuo

«Una notte d’agosto, nel ’43, Milano è morta. È morta la città che credeva nella Galleria come in un’incrollabile piramide e conservava una bonaria immagine anche della guerra, delle lotte fra gli uomini, della rabbia dei barbari e della fredda ferocia degli sfruttatori. Questa città non aveva capito ancora fino nelle ultime conseguenze il fascismo e non riusciva a distinguere i bombardamenti sull’Egitto e l’oppressione dell’India dal piacere di leggere il “Corriere della sera”. I primi bombardamenti della RAF la ferirono e la inquietarono. Ma nelle vie e nei cortili il sangue venne lavato, i muratori sgombrarono macerie, la città rifaceva il suo volto. Una notte d’agosto la colpirono a morte, dopo un nuovo ululato di sirene e tra gli scoppi delle bombe sganciate da poco più su dei comignoli. Fu tutta fuoco e rovine e l’acqua scaturì dal sottosuolo e invase le strade e il fumo fu nera coltre nel cielo e, l’indomani, sui tricicli che lasciavano la città sedevano donne che mostravano nudo il ventre. La Galleria era crollata. E la città sapeva, dal suo letto di morte, il fondo della barbarie fascista e quello della fredda ferocia di uomini “civilizzatori”. Morì dentro a queste immagini la città che forse più di ogni altra aveva creduto nell’eternità borghese del mondo, nella fetta di panettone per tutti e nel sorriso infantile della Madonnina.»

Questa analisi del fotografo marchigiano Luigi Crocenzi compare sul ventinovesimo numero del “Politecnico” diretto da Elio Vittorini, datato 1° maggio 1946. A fare da contrappunto allo sguardo citato dal titolo del breve articolo, “Occhio su Milano”, ci sono le fotografie. Una ventina di righe di testo in grassetto si contendono lo spazio della colonna riservata all’intervento con tre fotografie che mostrano una Milano livida e impaurita: un uomo elegante in silhouette che cammina accanto a una montagna di macerie, un ragazzo che passa vicino a muri spaccati sostenendosi con stampelle di legno, la facciata di Palazzo Marino.

Il primo numero del “Politecnico” esce pochi giorni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 29 settembre 1945. Quattro grandi pagine con un sottotitolo che dichiara periodicità e intenti del giornale: “settimanale di cultura contemporanea”. A fondarlo con Elio Vittorini ci sono Albe Steiner, Franco Fortini e Vittorio Pandolfi. L’editore è il torinese Einaudi, ma il settimanale viene pensato e impaginato a Milano, in viale Tunisia, al numero 29.

L’editoriale del primo numero, firmato da Vittorini, s’intitola “Una nuova cultura” e, pur lanciando un appello ai comunisti, che sono il pubblico di riferimento dell’editore, si rivolge ai cattolici, ai mistici, agli idealisti… A tutti quelli che hanno verificato come la cultura non abbia frenato la distruzione «di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo». Parlando con il suo lettore ideale, Vittorini sottolinea l’inutilità di una cultura consolatoria incapace di difendere l’uomo dalle sofferenze. Una volontà radicale di trasformare la funzione della cultura, di rinnovarla: «Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini».

Per costruire una nuova cultura ci vuole un nuovo giornale, una rivista pensata per essere guardata con attenzione e in cui parole e immagini, sostenute da una grafica straordinaria, possono essere affiancate per produrre senso. Il titolo del giornale è composto con un carattere bastone che si staglia bianco in un riquadro rosso. Le immagini sono l’elemento distintivo dell’impaginato. La grafica è un progetto di Albe Steiner che dà a quel foglio la sua identità. Ricorda Franco Fortini, presente nella redazione di Viale Tunisia fin dall’inizio:

«Non avevo allora, né ho oggi, titolo alcuno per pronunciarmi sul lavoro di Albe; se non di avere un anno prima l’occhio alla migliore grafica della Zurigo di allora. Da così poco, e probabilmente perché così diverso da quanto fino ad allora avevo potuto vedere e sapere nella Firenze degli anni Trenta, mi veniva la capacità di guardare affascinato le mani di Albe provare accostamenti e tagli, resecare con le forbici, monologando, giocando. Giù per viale Tunisia venivano sere d’inverno molto nere. Cercavamo qualcosa, probabilmente tutto, nella mezza luce. Le forbici tagliavano con nettezza, facevano due parti, costringevano a scegliere. (Albe rideva, faceva scivolare sul tavolo le sue strisce rosse e nere, spostava di un millimetro un titolo, ci guardava e rideva).»

In questo clima nasce un giornale unico, in cui parole e immagini si tengono e producono senso e narrazione, difendono senza consolare. Durante un’intervista, rilasciata a Roberto Leydi e pubblicata su “L’Espresso” del 5 settembre 1974, Max Huber dice una cosa illuminante che spiega molto, se non tutto, di questa nuova cultura:

«Ciò che colpisce, guardando adesso “Politecnico”, è vedere come le idee, il contenuto degli articoli, le fotografie, le didascalie e l’impaginazione fossero una cosa sola. Non c’era un “grafico” che metteva in bella forma delle colonne di piombo, dei titoli, delle illustrazioni, ma c’era come un giornale che nasceva tutto insieme.»

E fosse solitudine o tumulto

Quando nel maggio del 1946 esce “Occhio su Milano”, Albe Steiner ha già raggiunto il Messico. A comporre la grafica – e a fare il segretario di redazione – del “Politecnico” c’è il ventiduenne Giuseppe Trevisani. Vivrà meno di cinquant’anni ma, nel breve arco della sua vita, definirà l’impianto visivo del “Giorno”, collaborerà con la Milano Libri di Giovanni Gandini e darà forma al quotidiano “Il Manifesto”.

Al “Manifesto”, Trevisani conquista l’invisibilità. Cercando di opporsi a un giornalismo rumoroso, a caccia di notizie e scandali, dona a quel quotidiano, nato il 28 aprile 1971, l’aspetto di un giornale che non vuole essere il bollettino di un editore, un investitore o un marchio pubblicizzato. Come ricorda Rossana Rossanda:

«Un grande grafico, compagno e amico di Luigi [Pintor], Giuseppe Trevisani, disegnò quattro pagine sobrie, nelle quali sarebbero state date le notizie, tutte, ma senza influenzare il lettore che consideravamo ormai adulto: i pezzi si sarebbero seguiti a nastro, come in un libro, su una colonna, con titoli spartani […].»

Alla Milano Libri, Trevisani è il “Trevi” e si occupa della grafica di “Ali Baba”, rivista di fumetti sperimentali e di avventura diretta da Oreste del Buono e uscita in edicola solo quattro volte tra il 1967 e il 1968. Nei ricordi di Gandini, Trevisani è un grande bevitore, con la barba lunga e la sigaretta sempre accesa, dedito a un lavoro di grafica molto fisico che ricorda le parole spese da Fortini per Steiner, ma con una venatura di disordine creativo: «Fogli doppi, fogli di qua e di là, menabò sciolti che si perdevano e cascavano per terra, su una carta come da pacchi ocra e tanti segni a matita che trapassavano la carta e lasciavano il segno sulle pagine di sotto».

Al “Giorno” progetta «il quotidiano del mattino fatto come un quotidiano della sera».

Al “Politecnico” Trevisani osserva famelico il lavoro di Steiner. Guarda come le parole e le immagini trovano un equilibrio: fin dal primo numero, nella seconda pagina del settimanale, una sequenza di foto, usata a fini narrativi, accompagna un breve articolo sulla Fiat. Il secondo numero del giornale, datato 6 ottobre 1945, ospita un articolo firmato dallo stesso Trevisani intitolato “Il mondo a quadretti: breve storia di un’arte per i pigri”. È forse il primo intervento su un giornale italiano a tentare un’analisi dei fumetti che, in questa occasione, sono chiamati “le comics”. Si tratta del primo di una serie di articoli sulle arti applicate: nei numeri successivi saranno pubblicati interventi sul teatro delle marionette, sulla poesia, sui giornali, …

L’articolo presenta una carrellata un po’ ingenua di leggende metropolitane intorno ai personaggi del fumetto: il ragazzino che mastica la scatola di spinaci come Braccio di Ferro e ne ottiene 16 punti di sutura; lo sciocco che salta dal palazzo come Superman; le migliaia di lettere ricevute da Dick Tracy all’indomani di una ferita da pallottola… Accanto a questi aneddoti, c’è un tentativo di spiegare cosa siano i fumetti. Scrive Trevisani:

«Sapete cosa sono le comics: sono quelle storie a quadretti nelle quali il compito di narrare è affidato alle immagini e il dialogo, ridotto al minimo indispensabile, trova posto in piccole nuvolette che escono dalla bocca dei personaggi. In America fanno furore. Piacciono alla gente perché c’è poco da leggere e molto da guardare. Per lo stesso motivo, cioè, per cui piace il cinematografo. Dal cinema le comics hanno preso difatti gran parte del loro particolare linguaggio: il taglio delle inquadrature, il ritmo delle sequenze, persino certi effetti di sonoro realizzati con enormi scritte: BANG fanno i fucili, SMACK SOCK cazzotti al mento, CRASH una finestra infranta.»

Un giornale così attento alla convivenza di parole e immagini non può limitarsi a liquidare il fumetto con una lettura semplificata e banalizzante. Trevisani chiude il suo intervento ponendo una distinzione di valore tra le opere. Dice che devono essere giudicate singolarmente ed enumera fumetti belli e importanti: Arcibaldo, Fortunello, Mio Mao, Topolino e Braccio di Ferro. Un’affermazione che, pur mostrandosi banale, rimarca la possibilità di un racconto di qualità «anche con le storielle a quadretti».

Grida alla folla

La costruzione di una cultura non consolatoria richiede l’accumulo di esperienze. Agli articoli di analisi sociale si affiancano saggi storici, narrazioni fotografiche, romanzi a puntate, poesie, illustrazioni, riproduzioni di quadri, racconti, sequenze di illustrazioni che oggi chiameremmo infografiche… Il fumetto diventa uno degli elementi per costruire una nuova cultura per combattere ed eliminare le sofferenze.

Le immagini in sequenza, il fumetto e il cinema d’animazione occupano spazi importanti del “Politecnico” fin dall’inizio, quando la testata ha periodicità settimanale. In ogni numero ci sono sequenze fotografiche o pittoriche corredate da didascalie. Sul quarto numero (20 giugno 1945) viene citato un “Super-Topolino” attribuito a Walt Disney pur non avendo nulla di disneyano. Sul sesto (3 novembre 1945) ci sono quattro pagine di “Storia illustrata della Rivoluzione Russa d’Ottobre”. Sul decimo (1 dicembre 1945) le miserie umane disegnate da George Grosz fanno da contrappunto alla storia naturale della borghesia tedesca. Sul dodicesimo (15 dicembre 1945) la storia dell’ONU viene raccontata da una sequenza di vignette, accompagnate da didascalie, posta sul fondo dell’ultima pagina sotto il titolo “La macchina per la pace (piano di una ipotesi)”. Sul ventesimo numero (9 febbraio 1946) “La mia officina”, un articolo firmato da Walt Disney, spiega come nascono i cartoni animati.

Perché i fumetti approdino in forma riconoscibile sul “Politecnico” bisogna attendere l’avvicendamento alla grafica del giornale tra Albe Steiner e Giuseppe Trevisani. Il 6 aprile del 1946 esce l’ultimo numero del settimanale. L’editoriale racconta senza mezze misure la crisi che “il Politecnico” sta attraversando insieme al paese. Gli italiani si impoveriscono progressivamente. Usando un indice che rapporta a 100 il costo della vita nel 1938, si ottiene uno sconfortante valore di 2.700 nel gennaio del 1946. Quell’indicatore di miseria è destinato ad arrivare a 5.300 nel settembre del 1947, quando finalmente si assisterà a un’inversione di tendenza. Le ventiduemila copie vendute dal settimanale non permettono al “Politecnico” di proseguire con quella forma. Ma gli errori del giornale sono anche progettuali. Intercettandoli con puntualità, Vittorini scrive:

«Noi non abbiamo avuto, col settimanale, una funzione propriamente creativa, o, comunque, formativa. L’altra funzione, la formativa, ci ha preso, a poco a poco, e sempre di più, la mano. Ci siamo lasciati andare ad essa. Abbiamo compilato, abbiamo tradotto, abbiamo esposto, abbiamo informato, abbiamo anche polemizzato, ma abbiamo detto ben poco di nuovo. In quasi tutte le posizioni che abbiamo preso, pur senza mai sbagliare indirizzo, ci siamo limitati a gridare mentre avremmo dovuto dimostrare.»

Dal ventinovesimo numero, datato 1 maggio 1946, il cambio di rotta del giornale è reso evidente dalla modifica di formato, foliazione e prezzo. La grafica, pur cercando una linea in continuità con il primo periodo del giornale, si normalizza e il genio di Albe Steiner viene un po’ smorzato dalla necessità di dimostrare. Il nuovo giornale offre però nuove opportunità di presentare fumetti e lo fa in tre occasioni.

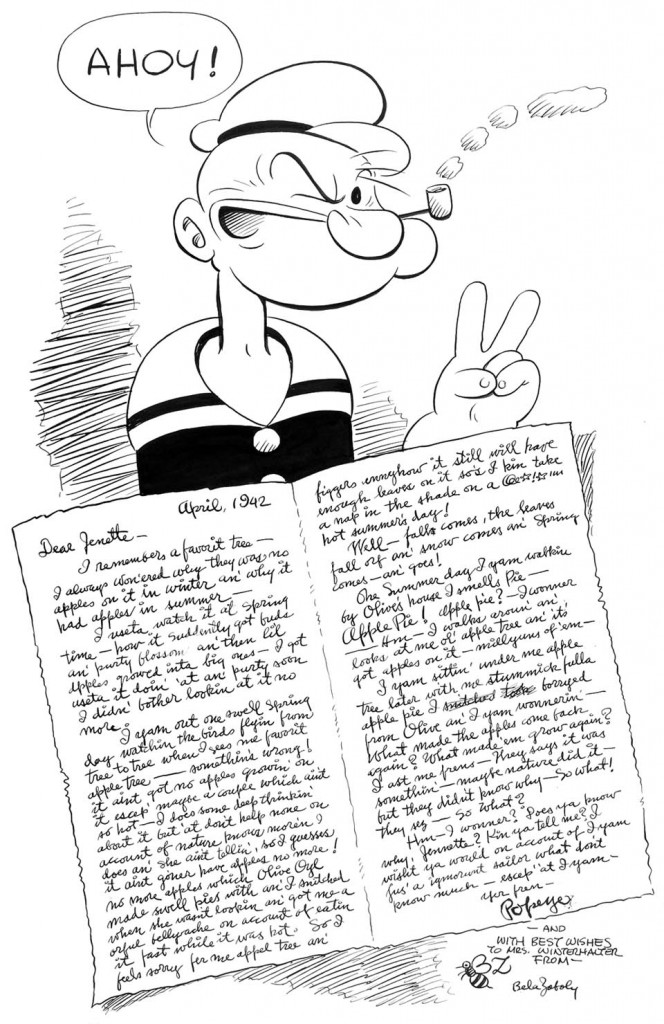

Innanzi tutto nel numero 31–32, datato luglio–agosto 1946, appare “Una storia di Popeye”: sette strisce del marinaio, disegnate da Bela Zaboly che aveva ereditato il personaggio alla morte di Elzie Crisler Segar. Il frammento di racconto viene presentato da un testo redazionale non firmato (ma attribuibile a Trevisani) che sottolinea quanto il personaggio, nel fumetto americano, sia più importante dell’autore ed elargisce un aneddoto improprio riferendo le origini di Popeye come occasione pubblicitaria per i produttori di spinaci in scatola. Il fumetto viene presentato in lingua con le traduzioni dell’inglese sgrammaticato di Popeye poste sopra e sotto le vignette.

Sul numero 35, datato gennaio–marzo 1947, compare un articolo firmato da Oreste del Buono sul romanzo gotico. A illustrare il pezzo, lo scrittore che ancora non usa firmarsi OdB inserisce delle strisce disegnate di suo pugno che presentano la riduzione in pochissime vignette di classici letterari. Del Buono traspone in quindici quadretti L’italiano, o il confessionale dei penitenti neri di Ann Radcliffe e in solo sei Il castello di Otranto di Horace Walpole. Presentando l’esperimento, lo scrittore si chiede, con piglio polemico un po’ vezzoso, se sia possibile applicare quella tecnica di traduzione e adattamento anche ad Alessandro Manzoni.

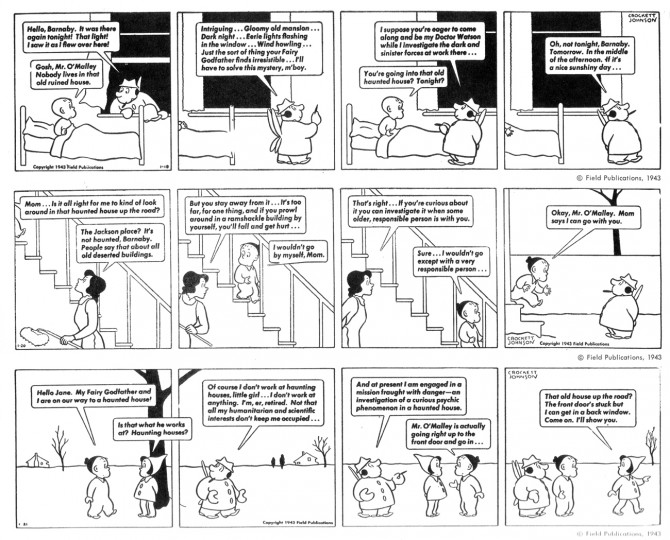

Infine, gli ultimi tre numeri del “Politecnico”, il 37, il 38 e il 39, usciti puntualmente a ottobre, novembre e dicembre del 1947, ospitano con regolarità una striscia. Si tratta di Barnaby di Crockett Johnson e, come era già accaduto per Popeye, il fumetto è proposto in lingua e la traduzione si ritaglia uno spazio nell’impaginazione accanto alle strisce. Barnaby e Mr. O’Malley accompagnano “il Politecnico” fino alla sua fine, più o meno naturale, quando la scomodità del mensile si infrange contro le indicazioni politiche del Pci e del suo segretario. Palmiro Togliatti richiama il giornale ai propri doveri in una lettera pubblicata sul primo numero di “Rinascita” nell’ottobre del 1946. Scrive a Vittorini:

«L’indirizzo annunciato [il rinnovamento della cultura italiana] non veniva seguito con coerenza, veniva anzi sostituito, a poco a poco, da qualcosa di diverso, da una strana tendenza a una specie di «cultura» enciclopedica, dove una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente, prendeva il posto della scelta e dell’indagine coerenti con un obiettivo, e la notizia, l’informazione (volevo dire, con brutto termine giornalistico, la «varietà») sopraffaceva il pensiero.»

A questa lettera, e a oltre un anno di malumori maturati all’interno del partito, il comunista Vittorini risponde con un lungo intervento pubblicato sul penultimo numero del giornale. In quella risposta usa una metafora che segnerà il linguaggio politico degli anni a venire:

«Quando io parlo di sforzi in senso rivoluzionario da parte di noi scrittori, parlo di sforzi rivolti a porre simili esigenze. E se accuso il timore che i nostri sforzi in senso rivoluzionario non siano riconosciuti come tali dai nostri compagni politici, è perché vedo la tendenza dei nostri compagni politici a riconoscere come rivoluzionaria la letteratura arcadica di chi suona il piffero per la rivoluzione piuttosto che la letteratura in cui simili esigenze sono poste, la letteratura detta oggi di crisi.»

Questa presa di distanza dai pifferai della rivoluzione segna la fine del “Politecnico” ed esce negli stessi numeri su cui il giornale pubblica per la prima volta una striscia con continuità. Mi pare importante sottolineare che quella striscia è così rivoluzionaria da spingere la scrittrice e poetessa Dorothy Parker a scrivere:

«Penso, e sto cercando di dirlo con calma, che Barnaby e i suoi amici e i suoi nemici siano l’aggiunta più importante alle arti e alle lettere americane da solo Dio sa quanti anni.»

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).