Dire “A testa in giù” scatena un sacco di connessioni. In un ideale gioco di libere associazioni, per esempio, accosto quella locuzione alla parola “Ventennio” e a un buon modo per concluderlo.

Ecco. Se mi metto all’inseguimento di quel lemma che ritaglia un arco temporale e mi trastullo con le mie ossessioni, mi accorgo che i primi vent’anni del ventesimo secolo sono stati una fucina di idee straordinarie per il fumetto statunitense, quello dei quotidiani, fatto dai nuovi americani per un pubblico di nuovi americani.

Gemelli anarchici che si ribellano all’autorità austroungarica espressa da una madre voluminosa e da un capitano sempre in sospetto di postumi di sbornia; vagabondi irlandesi estetici, asmatici, linfatici e sfortunati che muovono il loro corpo sgraziato e malvestito nelle vene di un’America amara; bambini sognanti che sprofondano in un paese delle meraviglie e si svegliano bruscamente alla fine di ogni pagina; gatti, cani e topi innamorati che si inseguono, si corteggiano e si scambiano affetti e dispetti in un deserto cangiante; un gruppo di infanti, accompagnato da un cane e da un ragazzo meccanico, che naviga i mari del mondo in una vasca da bagno…

Là in mezzo c’è spazio per tutto, anche per un giovane olandese nato in Giappone.

Gustave Verbeck nasce in 29 agosto 1867 a Nagasaki. È il quarto figlio di Guido, un missionario olandese che, per vivere, fa il preside di quella che, qualche anno dopo, nel 1896, sarebbe diventata la prima delle università imperiali giapponesi e che oggi è la Tōdai, l’Università di Tokyo.

Dopo essersi formato in Giappone, il giovane Gustave si trasferisce a Parigi per studiare arte. Qui inizia la sua carriera di illustratore e vignettista e a collaborare con alcune testate europee. E, fino a qui, niente di eclatante.

Nel 1900, trentatreenne, si trasferisce negli Stati Uniti. Ellis Island è un posto convulso, un vortice di voci e accenti tale da rischiare di finire a testa in giù. L’addetto alla registrazione dell’ufficio immigrazione non ha il tempo di controllare tutto. Quando l’olandese neoarrivato, con passo malfermo e voce fioca per i lunghi giorni di traversata transoceanica, dice il suo nome, c’è la consueta fretta: la fila di immigrati e lunga e le ore di lavoro tante. Il cognome viene trascritto alla bell’e meglio e “Gustave Verbeck” diventa “Gustave Verbeek”. Da quel momento, il disegnatore usa alla bisogna l’una e l’altra grafia, senza che la logica della scelta sia facilmente evincibile.

Nella sua nuova vita newyorkese, cambiando a seconda dell’umore il proprio nome quasi fosse un Arzach qualsiasi, il disegnatore collabora con “McClure’s”, “Harper’s”, “American Magazine” e “The Saturday Evening Post”. Nel 1903 inizia la sua collaborazione con il “New York Herald” e si scopre fumettista. Realizzerà tre serie diverse, ma quella che ci interessa veramente è la prima: The Upside Downs of Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, Terrors of the Tiny Tads e The Loony Lyrics of Lulu.

Prima che si concluda il primo ventennio del ventesimo secolo, Verbeek si ritira dal fumetto e dall’illustrazione, per dedicarsi completamente alla pittura e all’incisione. Muore settantenne nel 1937.

Secondo il dizionario Zingarelli, che riporta la definizione del lemma dalla sua edizione del 2012, la prima apparizione di “ambigramma” risale al 1986, per significare «una parola con lettere di forma grafica tale che, se la si legge capovolta o riflessa in uno specchio, dà luogo a un’altra parola o addirittura alla stessa».

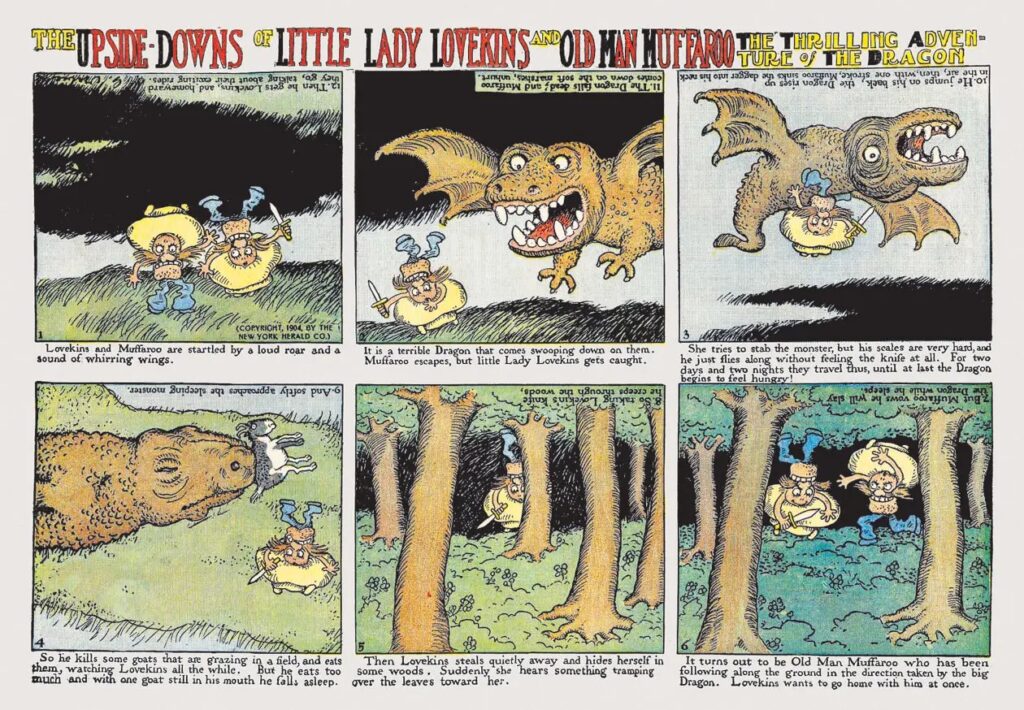

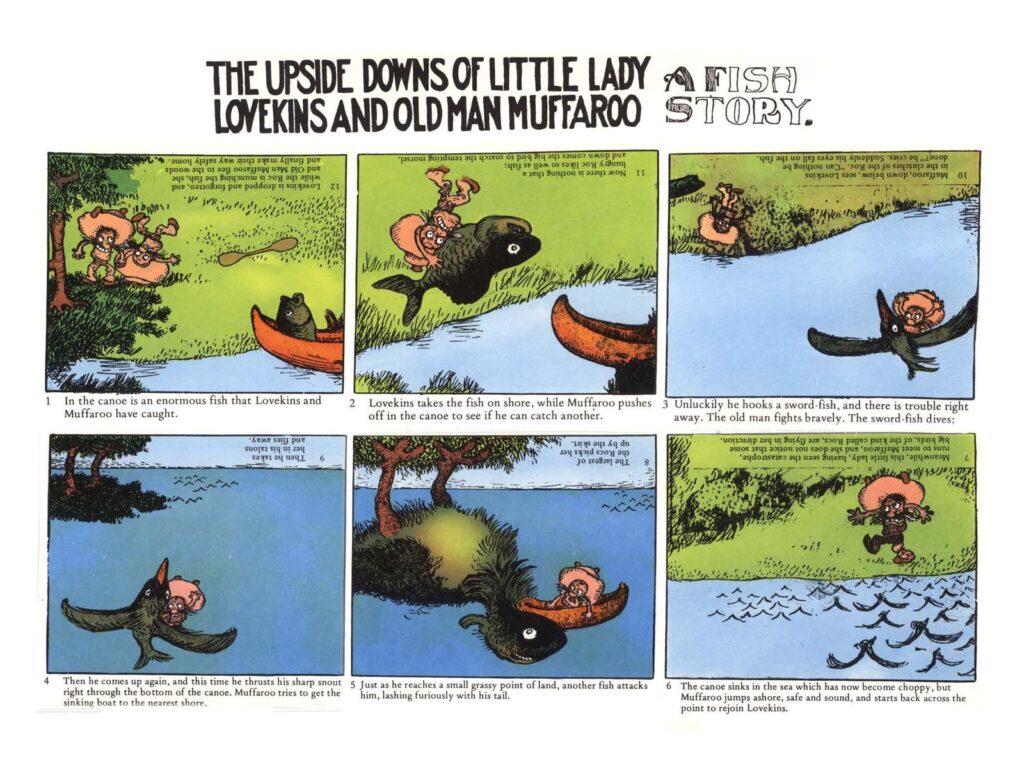

Tra il 1903 e il1905 Gustave Verbeek pubblica una serie di pagine domenicali intitolate Upside Downs. Un gioco di letteratura potenziale, costruito attorno a un vincolo fortissimo, condotto con una maestria rara e ineguagliata per un periodo estremamente lungo. La serie racconta le avventure della signorina Lovekins, con viso dolce, sguardo spaurito e un paio di code voluminose, e del vecchio Muffaroo, un tipo con i baffoni e gli occhi arcigni.

Per ogni pagina, Verbeek disegna sei quadretti, ma, per godere dell’intera storia, bisogna leggerne dodici. Chi compra il “New York Herald”, arrivato alla pagina in cui è stampato Upside Downs, deve iniziare a leggere il fumetto, partendo dalla prima vignetta, quella in alto a sinistra; poi inseguire il normale succedersi delle vignette; giunto alla sesta, quella in basso a destra, deve girare il giornale, sottosopra, e ricominciare, fino all’ultima vignetta che, in realtà era la prima.

I due personaggi, la signorina Lovekins e il vecchio Muffaroo, sono disegnati per essere fluidi e complementari: una volta capovolta, la signorina diventa il vecchio, e viceversa. Ogni singolo quadretto ha due aree di testo, una scritta nel verso di lettura e una sottosopra; ogni singolo quadretto può essere guardato nei due versi, acquisendo un senso diverso.

Upside Downs è un incredibile ambigramma grafico in cui la signorina Lovekins può diventare il vecchio Muffaroo, un anziano gentiluomo con un cesto in testa può essere un cucciolo di cane in un cestino o, ancora, un pesce che colpisce una barchetta con sopra il vecchio Muffaroo si trasforma in un uccellaccio che tiene minaccioso nel becco la signorina Lovekins.

Quello che apparentemente è solo il gioco di un disegnatore con troppo tempo libero, intorno a delle regole inviolabili, diventa una magia narrativa stupefacente.

Ecco… la magia narrativa. Ci aspettiamo che le storie ci cambino, trasformino il modo in cui vediamo il mondo, ci rendano – in qualche modo – migliori. Anche se non lo confesseremmo neppure se minacciati, la valutazione dell’utilità delle storie ai fini delle nostre vite risibili è il modo in cui valutiamo quella roba che chiamiamo “arte”. Potremmo perdonare qualsiasi cosa a una storia, tranne di essere innocua.

Upside Downs di Verbeek non ci trasforma in alcun modo. Al contrario, è lei a trasformarsi davanti ai nostri occhi. Basta roteare il foglio e metterlo a testa in giù.

In ogni singolo disegno ce n’è un altro. È nascosto, ma non troppo bene. E, diciamocelo, la storia che ci racconta è quasi sempre semplice e banale.

Il fumetto è, normalmente, un modo della narrazione che mette in funzione il corpo. Nessuno te lo può raccontare, nessuno te lo può leggere: ti tocca fare, in solitudine, tutta la fatica. Ti siedi, cerchi la posizione migliore, afferri l’albo, inizi a sfogliarlo e muovi gli occhi sulla pagina: aspetti che la tua vita sia trasformata almeno un pochino, speri di migliorare. Se non succede, a meno che l’orrido morbo del collezionismo non abbia già stretto le sue spire attorno al tuo corpo, quell’albo finisce nel cesto della carta, meritevole solo di gioioso riciclo.

Upside Downs ti costringe a usare il corpo anche più degli altri fumetti. Un movimento piccolo, insignificante come una trascrizione sbagliata che non cambia la fonetica di un cognome. Per finire di leggere la storia, devi scegliere tra te e l’albo, uno dei due finisce a testa in giù. La trasformazione avviene già durante.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).