Sono cresciuto in una zona di frontiera. Fino ai ventinove anni ho vissuto in una terra di mezzo tra la città e la campagna: di qua i palazzi e l’asfalto, di là i campi e il fiume. La via nella quale abitano ancora oggi i miei genitori è una via chiusa: vi si accede da una strada abbastanza trafficata, ma poi si arriva a una sbarra. A quel punto, attraverso un sentiero percorribile a piedi o in bici, si finisce in un parco pubblico, con tanto di giostrine per i bambini, che ospita anche un supermercato e un centro sportivo dedicato alla scherma. Al loro posto tantissimi anni fa c’era un campo da calcio, poi abbandonato e presto invaso dall’erba alta, che ogni tanto veniva tagliata per la gioia di noi adolescenti che subito ne approfittavamo per andare a giocare partite più lunghe di quelle infinite di Holly e Benji. Non era esattamente un locus amoenus, però: spaccio di droga, scarico di benzina (chissà perché? Valeva anche all’epoca, no?), esplosione di petardi, regolamenti di conti, anche a mano armata. Almeno un paio di volte qualcuno è finito nel mondo dei più.

In mezzo a tutto questo prosperava una colonia felina. Gatti grandi e piccoli, cuccioli e anziani, maschi e femmine, vivevano felici in una casa di legno costruita apposta per loro dai miei dirimpettai. Erano tutti belli cicciotti, perché a turno ci occupavamo quotidianamente di loro, portando cibo e acqua, curandoli quando stavano poco bene e coccolandoli sempre tantissimo. Ciclicamente toccava anche a me e fu proprio in quell’occasione che mi affezionai alla Kiki, la gatta che poi visse in casa con me e i miei genitori per ben sedici anni.

Insomma, c’erano i gatti, c’erano le cose belle e pure le cose brutte. Non che fossero sepolti chissà dove, però questi ricordi sono riaffiorati prepotenti nella mia mente qualche mese fa, quando ho letto Tekkon Kinkreet di Taiyō Matsumoto. I protagonisti sono soprannominati «i gatti» e la città in cui vivono diventa automaticamente la città dei gatti. Takaracho, luogo inventato e nell’adattamento animato del manga trasformato in Treasure Town, è dominata dal sincretismo non religioso (o magari anche da quello, ma il mangaka non approfondisce questo aspetto del mondo che ha creato) ma architettonico e si distorce e contorce continuamente grazie a prospettive ardite e interessanti. Non è uno sfondo piatto ma vivo e pulsante, perfettamente ospitale per i movimenti di Kuro e Shiro: il piccolo mondo in cui agiscono è tutto da scoprire e immaginare e in continuo mutamento. Nel contesto urbano l’autore inserisce la fauna costituita da animali veri o finti. Oltre ai gatti, che non possono mancare sia perché Matsumoto ne va matto, tanto da aver realizzato anche I gatti del Louvre, sia perché diventano in qualche modo dei piccoli avatar dei due fratelli, nelle vignette si trovano varie creature in carne e ossa e altre semplicemente disegnate da Shiro, il più piccolo dei due orfani.

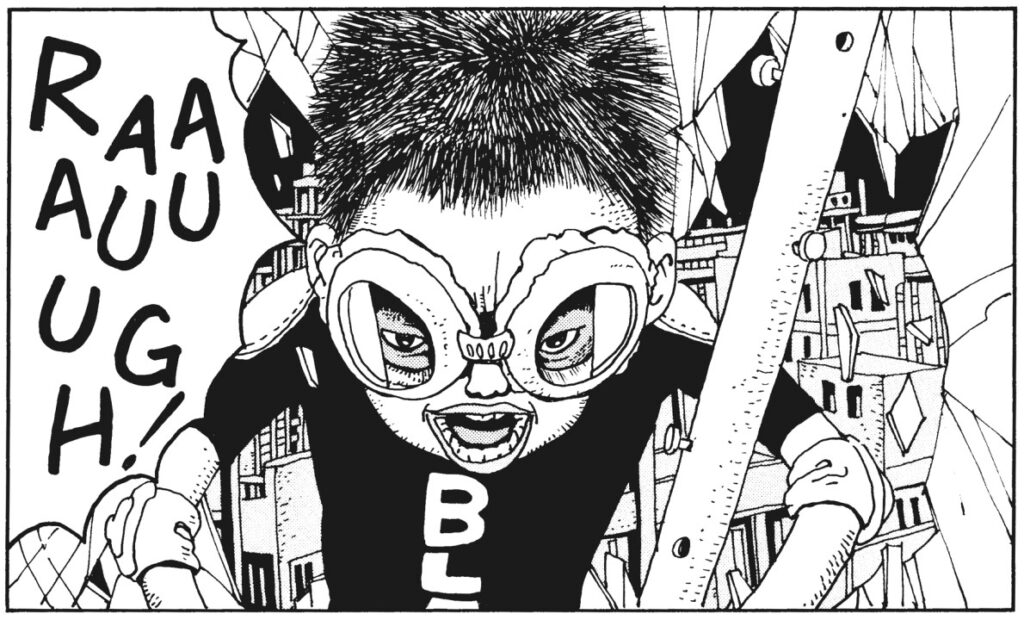

Kuro, “Nero”, anticipa l’età adulta, mentre Shiro, “Bianco”, resta legato all’ingenuità dei bambini. Potrei parlare di purezza se non agisse come un giovane criminale. Non solo per quanto riguarda i nomi dei ragazzini il fumettista punta sulla dicotomia e sulla compenetrazione di bianco e nero: le puoi individuare anche nei vestiti, nei gatti che stanno loro vicini, nei disegni di Shiro, nel significato di Yin e Yang. Il tutto, per quanto affascinante, rischierebbe di diventare un po’ monotono se a un certo punto non ci fosse una svolta che porta alla degenerazione di Kuro, che senza Shiro smarrisce il suo equilibrio. L’abbrutimento morale si riflette sull’estetica: regredendo allo stato ferino e primigenio, il maggiore perde la testa come il fratello minore, che tanto a posto non è mai stato ma per motivi e in modi diversi. Quella che accomuna entrambi è la necessità di filtrare la realtà: Kuro indossa spesso una maschera da sub, Shiro invece non ne ha bisogno perché può contare sulla fantasia, lui usa l’immaginazione. Quando il filtro diventa inutile, il manga cambia parzialmente registro e questa evoluzione è ben evidenziata dall’anime, in cui i sogni e le visioni di Bianco sono resi con i colori pastello e la sequenza onirica del Minotauro, particolare antagonista della storia, con le tinte acide. Sia nell’opera originale che nell’adattamento esplode la violenza che caratterizza le vite dei due giovani teppisti, una violenza comunque parzialmente stemperata o un po’ parodiata dallo sbrodolamento di fluidi corporei come moccio, saliva e sangue, dai balloon riempiti con testi di canzoni e dalle tante onomatopee che a volte fanno anche da contorno alle figure.

A Takaracho i gatti di Matsumoto sono costretti a vedersela con gli adulti, gente poco raccomandabile: membri della Yakuza, tra i quali spicca un tizio che sfoggia un ghigno simile a quello del Joker, tre pericolosi individui «in missione per conto di Dio» chiamati Tigre, Drago e Farfalla, resi speciali da un linguaggio alieno. Rappresentano delle minacce per Kuro e Shiro, ma in realtà per gli orfani il peggio, e pure il meglio, non viene da fuori. Dentro le loro teste e i loro cuori si consumano le tragedie e vanno in scena le commedie. Noi possiamo ammirarle attraverso il segno parzialmente europeizzante e underground dell’artista, ma alla fine i personaggi restano un po’ imperscrutabili, proprio come i gatti…

Sognava di diventare un calciatore professionista, ma a sedici anni si è svegliato e l’incubo è cominciato. Continua ad amare il calcio tanto quanto ama leggere fumetti di tutti i tipi. Cerca di sbarcare il lunario, scrive per QUASI e Lo Spazio Bianco, parla per il podcast hipsterisminerd e per LSB Live.