L’autore di questa cosa qui non si è mai ritenuto una persona creativa. Però questa è solo una opinione, una di quelle che ci autoapplichiamo in modi a prima vista innocenti ma in realtà artatamente finalizzati a, di solito, disabilitarci in via normativa rispetto alla possibilità di cimentarci in qualcosa che ci attrae e quindi preoccupa. Un po’ come una giustificazione, solo espressa in termini ontologici e un po’ assoluti. Non sono qui per rivendicare una confutazione di questa idea, almeno non nel merito dell’individuo che se l’è appiccicata addosso, non mi compete – l’assunto è sciocco di per sé, la creatività non penso sia innata e, soprattutto, non penso sia un qualcosa che va bene per tutto e su tutto. Dipende.

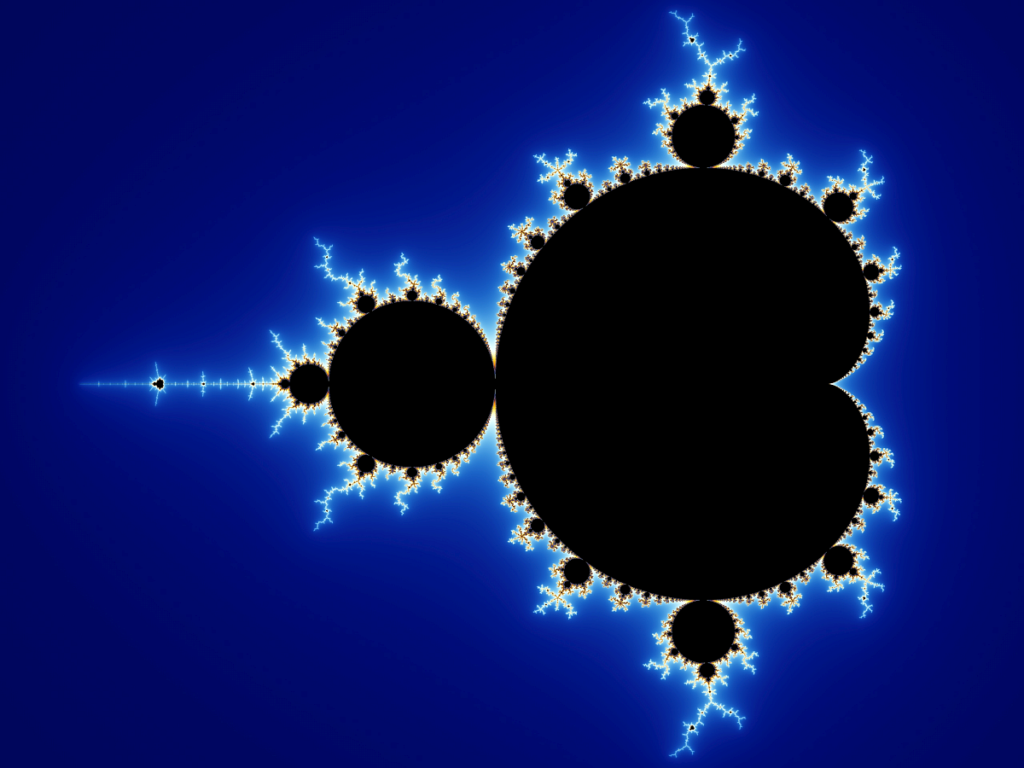

Ancora di più penso che utilizziamo questa categoria semantica del «creare» in modo un po’ approssimativo, confondendo parti più strettamente connesse all’invenzione con altre che hanno maggiormente a che fare con altri aspetti come la disponibilità a esporsi, la voglia di imparare, il piacere di dare forma a qualcosa a prescindere dal fatto che sia effettivamente nuovo. Una creatività rivisitata quindi in modo un po’ restrittivo diviene, da ovvia e intuitivamente immediata che era, qualcosa di più distante e forse anche un po’ più astruso. Sono creativo perché mi dedico all’uncinetto? Lo sono perché creo pattern diversi da quelli codificati? Lo sono perché uso le bacchette della batteria? Lo sono perché raffiguro il frattale di Mandelbrot?

Una creazione di totale novità sembra essere un attributo del divino, o del folle. Talvolta entrambi vengono celebrati, ma nessuno poi vuole veramente vivere dentro le loro invenzioni: dopo aver conferito all’architetto fulminatissimo il premio xyz i giurati si ritirarono nelle loro sontuose abitazioni in stili classici e testati dal tempo (o dalle riviste di architettura). Anche se molti scatarrano dalla fatica e dall’ansia per comprarsi un tre vani in un edificio privo di qualsiasi charme. Altri ancora, manco quello.

Questa cosa della creatività è un po’ sopravvalutata, proprio nella disinvoltura con cui si etichetta qualcuno come creativo. A ben guardare è come se non ci fossero poi così tante possibilità di creare ex novo (ma soprattutto ex nihilo) cose che non esistevano prima (e che hanno un senso, in termini di utilità e/o bellezza). Capita, ma è un fatto storico, nel senso che accade con il concorso di molti, per gradi, alla fine si tratta di evoluzione – solo raramente possiamo dire: ecco, è stata questa persona. Se le stime sono corrette, anche in modo approssimativo, fino ad oggi sono esistiti circa centodieci miliardi di esseri umani – come potevamo chiedere a ognuno di loro di essere un Leonardo da Vinci o un più grande uomo-scimmia del Pleistocene (anche molto dopo il Pleistocene)?

Certo, ci sono mestieri sul piano dei quali il concetto ha non solo piena dignità ma anche proprio validità – ma la cosa non mi tocca, purtroppo o per fortuna, direttamente. Va anche detto che a quel punto la creatività ricade entro i confini più contenuti di un prodotto: ci va della creatività, talvolta, per disegnare un logo, per scattare e post-produrre una foto o per inventare e raccontare una storia. Non scomoderei l’arte troppo presto, anche se negli ultimi centoventi anni anni è andato di moda farlo.

Ecco, questa, al di là della sciocca inconsistenza di una autoetichettatura di in-creativo, è forse la linea di faglia sostanziale: se c’è una cosa che non mi sono mai immaginato di essere capace di fare è inventare storie e, più in particolare, storie che valgano la pena di essere raccontate. Credo che sia intorno a questo senso di non capacità essenziale, prima ancora che di imperizia, che il decreto ontologico negativo sia stato emesso.

Chissà, non rileva, ovviamente, perché qui su Quasi ho rimesso insieme cinquantacinque pezzi (uno ogni due miliardi di umani sin qui vissuti) che nulla hanno a che fare con l’arte e il mestiere di inventare storie. Però con lo scrivere sì, ed è significativo che, per uno che ha faticato pure a scriversi la tesi, sia venuto così facile buttare giù quelle due-tremila parole ogni volta, dritto in avanti senza tornare mai indietro se non per rileggere, rimuovere refusi, appena raddrizzare quello che era veramente troppo storto e convoluto. Certo, questo è un po’ una sorta di speaker’s corner quindi la pressione non c’è, specie se non ti legge-ascolta nessuno, però quando scrivo immagino un qualcuno plurale che, guarda caso, potrebbe avere qualche punto di contatto con le idee e i souvenir che dissemino in questi pezzi.

Allora ho fatto così: mi sono immaginato di essere un po’ quel qualcuno e sono andato a rispulciarmi tutti i pezzi di questa bassisonante rubrica. In primo luogo per capire cosa trovo nel piatto se provo a fare la scarpetta e, poi, se vale la pena affondarci dentro bei pezzi di pane dalla crosta croccante e dalla mollica elastica e piena.

Inutile dire che sulla seconda parte non sono arrivato a niente di conclusivo, non saprei proprio raccomandarmi o raccomandarvi di sporcare del buon pane con questa roba. Se la scarpetta a tavola mi piace, qui non avevo una posizione predeterminata – con una tendenza antica a preferire il tiremm’ innanz’ non mi ci vedevo a rispolverare il tutto. Invece, sarà uno dei doni della stagionatura, non è andata così male…

Che ci ho trovato nel piatto? Non un solo sugo, non uno manzoniano almeno – piuttosto una serie di ingredienti dei quali, a quanto pare, devo ritenere che non se ne possa fare a meno. Neppure quando il manifesto del posto che pubblica i tuoi scritti dice che ci occuperemo del bello e del buono.

Al primo posto sembra che ci sia: il fascismo. Guarda un po’, non è che mi trovi su una prima linea dell’antifascismo militante ma, garantito, se c’è una cosa che mi sta sui coglioni e che ritengo un male grottesco, una metastasi autoprodotta di una già sciagurata società umana, è proprio lui. Questa schifezza concettuale di cui alcuni, troppi in ogni caso, inevitabilmente e intrinsecamente idioti, si vantano pure di esserne epigoni e seguaci. Una roba inspiegabile, un sovrappiù di male e merda che va a guastare una esistenza che è già zeppa di asperità, amarezze e paradossi – composed […] of Eros and dust / Beleaguered by the same / Negation and despair.

Voglio dire, c’è già, da sempre, si direbbe, tutta questa sofferenza in questo desiderio negato, spesso malriposto, ancora più spesso mal formulato, strozzato, costretto a prendere altri voci innaturali fintanto che qualche forma di rassegnazione o altro processo erosivo non ci consegna alla rinuncia e, pure, anche alla scoperta di suoi risvolti salutari. Tutta questa ingiustizia auto e eteroinflitta – e avevamo bisogno del fascismo? Come cazzo ci siamo ridotti…

Forse si può pensare di cercare di parlare del fascismo in modo creativo ma suona parecchio incongruo, no? Cosa vogliamo creare? C’è qualcosa di nuovo da dire, o nuovi modi per dirlo? Non dovrebbero essercene, eppure pare sussistere un gran bisogno di scuotervi quelle trippe mentali bolse, stanche di troppa poca attività, neghittose e ridicolmente dissociate – per ricordarvi che, se siamo qui, in questa fase della storia che forse è (stata?) la prima in cui in tanti abbiamo potuto avere il privilegio di fermarci, di uscire dal grind della gleba, per osservare, riflettere, farci delle domande e provare la vertigine di non riuscire a trovare veramente delle risposte.

Invece no, quella roba fa paura peggio del patibolo. Tanto il patibolo è per gli altri, mai per te. E nel piatto c’è sempre T.S. Eliot, quello non ancora buttatosi sul cattolicesimo (ma dico io…), con le sue definizioni che ti inchiodano come la scatola a sorpresa di una poesia di Montale:

La scatola a sorpresa ha fatto scatto

sul punto in cui il mio Dio gittò la maschera

e fulminò il ribelle.

Non sto qui a ripassarle, solo, mi colpisce immaginare Eliot come uno che dal ground zero del disastro contemporaneo riesce ad allontanarsi, quasi come se niente fosse, a normalizzarsi. Un sospetto che ho è che forse quel seme già lo portasse dentro – non ricordo se ve l’ho detto, ma uno dei malintesi più clamorosi in cui sono incorso è stato pensare che Eliot non amasse il suo lavoro ai Lloyd’s, che fosse giusto un modo per sbarcare il lunario. E invece no, ci si trovava anche bene, in quell’ordine, tra quegli schedari…

No, perché quello invece è un discorso mio. Il deterioramento della qualità dell’esistere individuale e collettivo è minato in modo essenziale, non dico totale ma poco ci manca, dallo sprofondamento in corso in questa società del terziario in stato avanzato di decomposizione.

Nel piatto c’è il tema del lavoro – a parlarne male, malissimo, non sono solo io, sotto forte sospetto di tendenziosità, basta fare una scarpetta in qualche link che ho citato nel corso degli ultimi 3 anni, tipo questo. Come scrive un autore citato dall’articolo del Financial Times:

“Somehow, in less than a lifetime, modern work has become indistinguishable from sabotage.”

Potrei sostituire Eliot con Philip Larkin (a proposito, grazie Alessandra per aver riportato la mia frantumata, compromessa attenzione su di lui) ma la musica non sarebbe così diversa:

Continuing to live — that is, repeat

A habit formed to get necessaries —

Is nearly always losing, or going without.

It varies.

This loss of interest, hair, and enterprise —

Ah, if the game were poker, yes,

You might discard them, draw a full house!

But it’s chess.

And once you have walked the length of your mind, what

You command is clear as a lading-list.

Anything else must not, for you, be thought

To exist.

And what’s the profit? Only that, in time,

We half-identify the blind impress

All our behavings bear, may trace it home.

But to confess,

On that green evening when our death begins,

Just what it was, is hardly satisfying,

Since it applied only to one man once,

And that one dying.

So di Larkin che faceva il bibliotecario, non il poeta laureato (anche perché non volle proprio) o il direttore editoriale di Faber & Faber. Pubblicava una raccolta di poesie ogni dieci anni, più o meno. Lo conosco infinitamente meno bene di Eliot ma so che potrebbe andarmi a genio, anche se ho un debole irremovibile per quanto e come Eliot dissemina di riferimenti eruditi i suoi componimenti, rendendoli tutt’altro che eccipienti – i frammenti evocati nella chiusa di The Waste Land e la follia reiterata di Hyeronimo sono un tutt’uno e il riferimento alla Spanish Tragedy riesce a suonare sconcertantemente ottimista. Qualcosa di impressionante per una storia che è tutta vendetta e bagno di sangue.

Larkin faceva anche il critico musicale – non ho mai scritto prima di lui, non so perché, però a lui il jazz piaceva, ad Adorno invece no, ma ho voluto bene a Minima Moralia, perché era giusto, più che giusto riconoscere che si era ben oltre i prodromi del disagio, che non è che bastava imbarcarsi su un piroscafo verso l’America per sfuggire a un massacro alternativo che ancora dura e si intensifica, riuscendo oggi, ad Adorno più che sepolto, a evocare toni caratteristici di quello in atto in Europa ottanta e più anni fa.

A Larkin invidio quel modo di dirla semplice e complessa allo stesso tempo, succinta e elaborata come una riuscita strategia scacchistica:

Life is an immobile, locked,

Three-handed struggle between

Your wants, the world’s for you, and (worse)

The unbeatable slow machine

That brings what you’ll get.

Sempre in equilibrio sul precipizio che dà sulla prosopopea da un lato e sul naïf dall’altro: la lenta macchina non ti porta quello che meriti, ti porta quello che ti porta, ma non è quello per cui lottavano il tuo desiderio e quello degli altri per te. È qualcos’altro, ma somiglia a una macchina. Non ci puoi parlare, non puoi rivolgerle preghiere, non puoi darle un nome.

Chissà com’è riuscire a raccogliersi e perdersi per scrivere poche frasi ogni decennio, decidendo quando sono giuste, quando sono pronte (subito? Le rivedo domani? Le lascio stare per mesi mentre faccio il pendolare verso un lavoro tranquillo e sempre uguale a se stesso?). Io son costretto, come un animale alla catena che, anche se ci prova, non può far altro che disegnare a terra sempre il medesimo cerchio, il medesimo solco, a far proliferare frasi gergali e concetti a mala pena rivisitati nel tentativo di renderli meno perniciosi, meno epidemici, meno di circostanza. Una lotta continua, ancorché timida, che probabilmente mi preoccupo di tenere celata quando comunque nessuna attenzione consapevole ha voglia o interesse di intercettarla. Una rivolta che non interessa nessuno.

C’è poi la guerra, nel piatto. Sia quella guerra-guerra, con i fucili, i proiettili, gli esplosivi e le mitragliatrici a fare a brandelli la gente, sia quella più o meno metaforica che sembra essere un bisogno e un dovere degli individui e dei gruppi, tanto che c’è un connotato positivo nel dichiarare guerra alle cose brutte, tipo che so, alla povertà, alle malattie, alla disoccupazione. La risorgenza, o meglio, la non estinzione di forme di guerra tradizionali in mezzo o ai margini dell’Europa è un fatto che non ha smesso di colpirmi, dagli anni ’90 della ex Jugoslavia all’oggi della guerra in Ucraina o dei pogrom e contro-pogrom asimmetrici israelo-palestinesi. Nella guerra-guerra la roba più agghiacciante è come i pochi riescano a spostare l’equilibrio dell’ethos di una maggioranza verso un sistema nel quale il massacro non solo è normalizzato ma imposto come norma. Tutti quei disgraziati in trincea, armati fino ai denti, se solo avessero una nozione certa che nessuno può avere (al più puoi avere una convinzione), potrebbero far finire tutto in un attimo, spesso neanche farlo iniziare. E se anche fosse iniziato, farlo cessare. Anche con la forza, a quel punto.

E invece, niente, il massacro si trascina. Lo sai che andrà più o meno in quel modo, anche se ti dici che no, ma come diamine è possibile, si fermeranno, non lo faranno. E poi lo fanno. Solo che è un agire nel quale gli individui spariscono, si prendono le parti di nazioni, di bandiere, di popoli, lo fanno anche e soprattutto gli spettatori lontani. Ma aspettate un attimo, io non sono veramente, in modo preciso, niente di tutto ciò, non una nazione, non un popolo, non una bandiera e se un giorno dovessi avere bisogno che qualcuno prendesse le mie parti, nessuna di queste categorie parlerebbe di me in quanto me, o di te in quanto te. Sicuro è che certe altre categorie portano con sé rischi ben più alti di venire massacrati, ce lo abbiamo davanti agli occhi e nelle orecchie, anche se dovessimo seguire media faziosi e cialtroni. Passa anche di lì quella nozione sulla pervasività quotidiana del massacro.

Forse manca, in questo corpus malmostoso di articoli che non ha letto nessuno (io stesso non ricordo con certezza di averli scritti) una dichiarazione di impegno a lottare senza quartiere contro le generalizzazioni e tutte queste belle categorie che consentono un po’ a tutti (me compreso, sia chiaro) di compiere operazioni di macelleria logica per fini che non hanno nessun senso concepibile, per il solo gusto di dire una vaccata qualsiasi. I guai veri non iniziano però, almeno non fino a quando non inizi a crederci, a quelle vaccate, ad attaccarci corollari, un codex iuris delle puttanate che per te diventano oddio oddio le verità assolute della tua santissima (o detestabilissima) identità.

Basterebbe accettare di dover diventare un niente senza esperienza di sé in un tempo imprecisato, per poter accostare, scendere, spegnere qualcosa, fermare la massa volanica che pare crolli il mondo se smette di girare, tirare un respiro, se non di sollievo, almeno un respiro di aria vera. Ci diamo una pena incredibile, profondiamo sforzi incommensurabili per cercare, in ultima analisi, di giustificare la nostra esistenza quando questo, per l’universo, non rappresenta minimamente un problema (tocco inventarsi la divinità unica pigliatutto per confermare il problema). Non c’è nessuna attesa particolare nei nostri confronti, possiamo essere come fauna nascosta nei cespugli quando è notte – non si sa neppure che siamo lì, ma ci siamo e l’esperienza dell’esserci non abbiamo bisogno di doverla negoziare o contrattare con chicchessia. Potremmo giusto soffermarci ad ascoltare il vento o i rumori degli altri animali nel buio. E invece no. Tutte ‘ste menate.

L’unico risvolto positivo delle menate a cui riesco a pensare, a livello sociale e collettivo, è che tormentano gli individui e poi questi, anche se molto raramente, come molluschi irritati, fanno robe artistiche, che sono belle da vedere, da leggere, da ascoltare. Loro, di per sé, magari stanno anche male, malissimo, ma non stanno in silenzio nel cespuglio a contemplare la luna calante – devono dirti qualcosa, praticamente per forza. I letterati, spesso onestamente convinti di averci capito qualcosa quando riescono a sentire l’impronta cieca che Larkin ci dice essere rintracciabile in tutte le nostre azioni, si fissano sull’idea di poterla risolvere a parole, ma credo non ci sia proprio modo di risolverla in quel modo. Si trovano infiniti modi di raccontare il dolore e i suoi corollari ma non si arriva mai a una soluzione.

Per questo tendo a fidarmi della musica, pur usando un sacco di parole, come si vede. Per quello esiste la pratica bassistica da salotto, le mezz’ore di accompagnamento e improvvisazione sulla base midi di cadenze II-V-I in loop. Ma anche suonare pure sopra ai pezzi pop – nel pop, a differenza delle parole, dove queste tendono a risuonare più come slogan, la musica può assumere dei livelli di vera e propria gustosità, tali che non te li sogneresti quando la ascolti senza troppa attenzione. Ultimamente va così, tra jazz e pop, però senza mai commettere quel crimine criminoso che è riarmonizzare il pezzo pop (ma tanto non sono un chitarrista o un tastierista, sticavoli) – non saprei poi cosa potrebbe venir fuori dal poppizzare il pezzo jazz, ma non è quella la roba che mi interessa. In ogni caso, quel minimo di studio e pratica musicale costituisce un’ancora di residuale difesa della sanità psicofisica. Anche se ha un costo non indifferente – per alcuni ci va del gran lavoro per arrivare ad avere quel po’ di fiducia che serve per fare quella sintesi a caldo poco pensata e molto agita che ti mette in condizione di suonare un solo un minimo decente, ma anche un accompagnamento che non appaia inamidato e asfittico. Nel jazz anche solo una cadenza, figuriamoci un intero pezzo, uno standard, può essere un parco giochi da cui non vuoi più uscire. Nel piatto, per fortuna mia, c’è anche questo, qui ne restano i riflessi in forma di parole, ma sono solo un’ombra.

Riprendo, ancora nello spirito della scarpetta (e dei frammenti), forse per la terza volta in questa rubrica, la citazione del violoncellista Pablo Casals ormai novantenne che, a chi gli chiedeva perché ancora si esercitasse, rispondeva: «sento che sto migliorando».

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.