La mia amica più cara, da qualche tempo, continua a citarmi una frase di Boris. Credo che lo faccia per indispettirmi, ma ho imparato a simulare indifferenza e a non darle soddisfazione. Dice: «La più grande verità sullo stato del fumetto l’ha detta Boris in uno dei suoi post Facebook da due righe: “il problema del fumetto è che i suoi critici credono di aver capito il mondo leggendo solo fumetti”».

Ora, non me lo ricordo se e quando Boris abbia detto questa cosa. Sono anche andato a cercarla e non l’ho trovata. Sospetto sia un’invenzione della mia amica che – stronza com’è – gliela attribuisce. Così, per indispettirmi. Ma – sia chiaro – che lei pensi che la cosa più intelligente sul fumetto l’abbia detta Boris a me non fa né caldo né freddo. Ho le spalle larghe: sono cresciuto al Lazzaretto di Senago.

Mica era un posto semplice, sai? Una manciata di palazzoni, piantati in cerchio come se dovessero proteggere un villaggio, mollati a debita distanza dal centro del paese. E, tra quel villaggio e il paese, una distesa di brughiera, campi e orti abusivi, attraversata da un unico stradone pericoloso. Anche quel nome, il Lazzaretto, mica era vero. Faceva riferimento al vecchio nome della via. Poiché quel quartiere di immigrati era la cosa più simile a una corea che Senago potesse permettersi, chi abitava in paese sfoggiava indifferenza e razzismo usando un nome antico che sentiva di isolamento e lebbra, alternandolo a un altro, forse peggiore: il villaggio.

L’aver trascorso gli anni Settanta al Lazzaretto mi ha attrezzato con l’amorevole carattere che mi trascino dietro da oltre mezzo secolo. Vivere lì non era così male. Si imparava a rispondere a tono, a lanciare occhiatacce per non essere pestato, a giocare con tutto e a vivere con una discreta serenità la solitudine. C’erano i fumetti e, fino all’esplosione della pubertà, era socialmente accettato che i maschi li leggessero.

Quante cose imparavamo leggendoli. Poi, man mano che la pubertà cambiava i corpi e il livello di scolarizzazione si alzava (già, poteva succedere anche al Lazzaretto), arrivavano i richiami, i rimbrotti, le strigliate e, in alcuni casi, addirittura i roghi censori. Non erano solo gli insegnanti e i genitori a lanciarti le occhiatacce, ma anche i tuoi coetanei: «Ancora con quelle cretinate da bambino? Perché non leggi un libro?» (A voler essere onesto, il libro era l’alternativa proposta da precettori e genitori; i coetanei facevano battute grevi – e tristemente vere – sulla mia risibile vita sessuale).

Quanto ci ha fatto bene il disprezzo per i fumetti. Da un lato ci ha costretti a letture clandestine e a desideri segreti, dall’altro ci ha obbligati a estendere e articolare i nostri consumi culturali per mantenere un’apparente rispettabilità agli occhi di insegnanti, genitori, coetanei e coetanee.

Oggi il fumetto è rispettabile: ha finalmente la forma del libro che avremmo dovuto leggere per non essere malgiudicati, finisce nelle classifiche e occupa molte pagine degli inserti culturali di giornali che non legge nessunə.

Quelli più scemi della mia generazione (e anche di quella successiva) erano riconoscibili per il fatto che leggevano solo fumetti. Gente che ancora oggi, quando sente la parola “nerd”, gli si stampa in faccia un sorriso che mica hai bisogno di un test del QI per capire che è proprio scema. Ecco: quegli scemi, quando il fumetto è diventato rispettabile, hanno brandito la loro enorme monomania manco fosse un titolo di studio. Sono i critici del fumetto: scrivono e parlano a sproposito usando tutti i canali che una rivoluzione digitale – su cui, sia detto per inciso, non si sono mai interrogati – ha donato loro anche se non se li meritavano.

Quella che, fino a una quindicina di anni fa, consideravamo editoria maggiore, perché pubblicava solo libri che venivano definiti seri, dà spazio agli scemi, nella speranza di vendere copie a presunti “influenced”, pubblicando delle montagnette di riassunti di storie capite poco, e sui quali non viene mai mosso alcun tentativo di analisi, stampando in copertina la dizione “saggio”.

Oh… intendiamoci, non è che questi sciocchini studiosi naïve, impreparati e confusi, siano emersi tutt’insieme nel momento in cui gli inserti della cultura hanno iniziato a dare largo spazio al fumetto come fenomeno estetico e non solo sociale. C’erano anche prima, ma fortunatamente erano reclusi negli spazi destinati alla critica del fumetto: collezionisti monomaniaci capaci di discutere per migliaia di battute la cronologia delle opere di artigiani mediocri che snocciolavano, come grani del rosario, una pagina dietro l’altra per garantirsi scarpe e formaggio. Quei cataloghi strutturati male erano di solito racchiusi tra le pagine di riviste che pubblicavano fumetti, che, a volte, potevano essere bellissimi e passare inosservati a quella distesa di scribacchini che stava definendo le regole di un discorso che appariva sempre più noioso e sconnesso dalla vita.

In uno dei dischi meno riusciti di Francesco Guccini (Stanze di vita quotidiana del 1974, quello che scatenò la stroncatura del ventiduenne Riccardo Bertoncelli e il conseguente dissing dell’Avvelenata), c’è una di quelle canzoni sulla fine di un amore cui il cantautore di Pavana ci ha abituato. Si chiama Canzone delle situazioni differenti e non mi piace particolarmente: mi sembra lunga, pretenziosa e raccontata in maniera ambigua. Però si apre con quattro versi che, da ragazzo, mi sono trovato spesso a canticchiare: «Andammo i pomeriggi cercando affiatamento / Scoprivo gli USA e rari giornaletti / Ridesti nel vedermi grande e grosso coi fumetti / Anch’io sorrisi sempre più scontento».

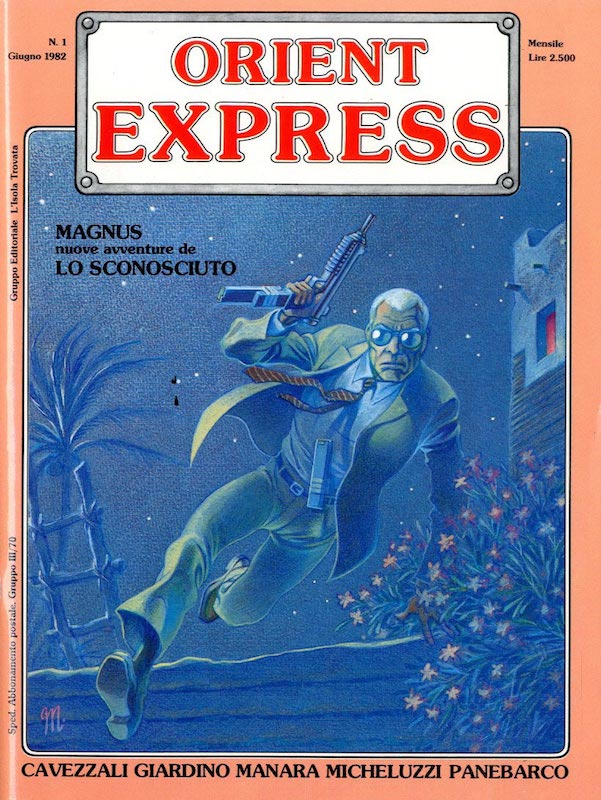

Ero consapevole che l’amore per «rari giornaletti», magari quelli che raccontavano l’America come «il mondo sognante e avventuroso di Paperino», avrebbe potuto danneggiare la mia rispettabilità sociale. Volevo essere un ribelle, ma non sentivo alcuna pulsione verso il punk, la droga e l’alcol. Allora, per mostrare la mia depravazione morale, esibivo con orgoglio i miei giornaletti. Durante gli anni del liceo, ero però già snob e brandivo riviste come “Orient Express”, “Totem”, “Pilot”, “1984”, “Alter alter”, “L’Eternauta”, “Comic art” e “Frigidaire”.

Quelli del mio liceo erano anni strani. I supereroi statunitensi uscivano quasi più e i manga erano là da venire: se volevi leggere fumetti, ti toccava scegliere tra Bonelli, Disney, riviste settimanali stampate male su cartaccia; l’alternativa era quello che allora chiamavamo, con assoluta precisione, “fumetto d’autore”, e stava nelle riviste che amavo.

La pubblicazione sistematica di manga, in Italia, inizia nel 1990, quando Granata Press, la casa editrice diretta da Luigi Bernardi, pubblica le prime due riviste antologiche: “Mangazine” e “Zero”. Da lì in avanti, quella che in pochi mesi si qualifica come la mia casa editrice di riferimento, per i fumetti, i gialli e i saggi, mi fa conoscere un sacco di manga. Sono pubblicati in albi dalla foliazione e dalle dimensioni variabili, molto diversi dai formati in cui sono stati originariamente proposti in Giappone. Sono addirittura ribaltati, per essere letti da sinistra verso destra, mantenendo la legatura dell’albo a sinistra. Ho iniziato a lavorare nel 1988, un paio di giorni prima di compiere vent’anni. Compro gli albi Granata Press nelle numerose edicole accanto alle quali passo per raggiungere l’ufficio e, da vero sfrontato, li leggo sul treno e in metro, seduto in mezzo a pendolari che hanno tra le mani qualche romanzo e molti quotidiani, soprattutto quelli gratuiti, in gran voga in quel periodo. Mi sento un vero ribelle.

Nel 1992, anche Star Comics inizia a pubblicare manga con sistematicità. Le edicole si riempiono di albi che mescolano il formato nipponico del tankobon a quello del tascabile erotico italiano. Ognuno di questi volumetti presenta, più o meno, metà delle pagine di un volume giapponese. Sono tutti ribaltati; molti sono divertenti. Li compro e li leggo sui mezzi, mostrandoli con orgoglio agli altri pendolari e sentendomi un baluardo di resistenza dell’intelligenza umana.

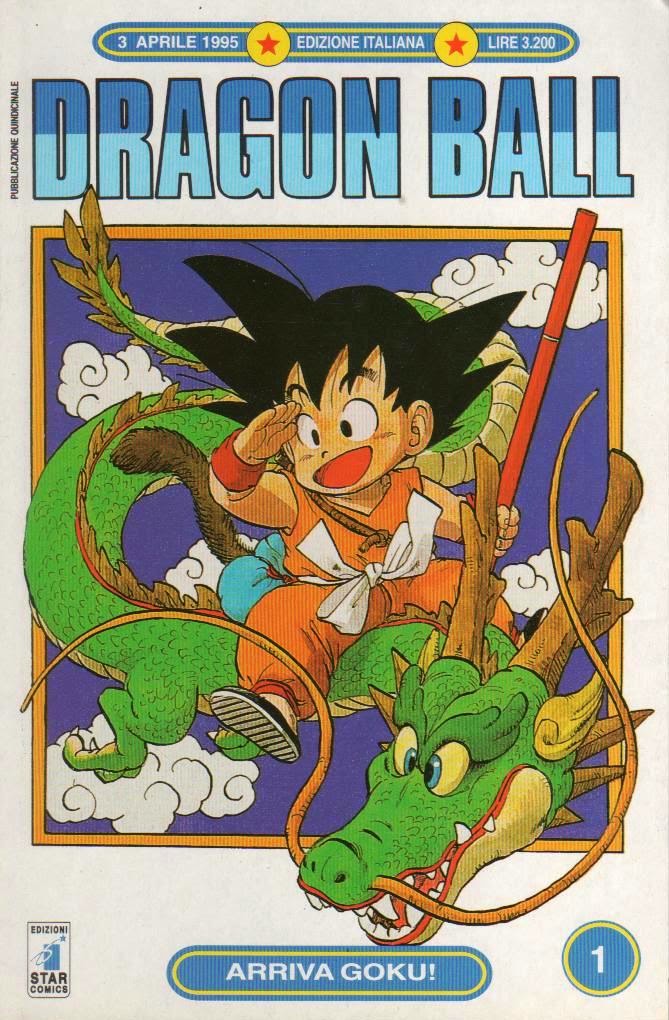

Poi arriva il 3 aprile 1995. È un lunedì, a Milano un cielo sereno promette una primavera che poi, nei fatti, tarderà ad arrivare. Nell’edicola della stazione Cadorna, nei pressi di quella che le sorelle Giussani osservavano per capire come venisse accolto il loro “Diabolik”, trovo il primo numero di “Dragon Ball”. Sborso 3.200 lire e mi faccio investire dallo shock. La prima cosa che noto è che non è ribaltato: lo devo leggere al contrario, sicuro che non ci riuscirò, perché non l’ho mai fatto prima. Entro la terza pagina, le freccette, aggiunte nell’edizione italiana per accompagnare lo sguardo di lettori che devono essere educati a quel verso, mi danno già fastidio. Per fortuna spariscono presto e, da quel momento, comincia la goduria. Quel fumetto, disegnato benissimo, è esilarante e avventuroso. Sul treno, rido come un matto.

Per la prima volta, mi accorgo che gli altri pendolari non mi stanno guardando come guarderebbero un cretino. C’è nei loro volti invidia.

Ed è stato quello il momento in cui ho smesso di nascondere le mie altre letture e ho cominciato a esibire i miei romanzi quasi rispettabili e i miei saggi noiosi in mezzo agli altri pendolari. Finalmente consapevole che il mio essere un lettore di fumetti non mi qualificava come un ribelle, meritevole di disprezzo.

Boris, e se ‘sti scemi che parlano di fumetto mostrando di aver letto solo fumetti fossero solo degli sciocchi ribelli?

Magari basta solo che qualcuno dica loro che non devono aver paura di essere intelligenti.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).