A Bologna è ancora in corso la fiera annuale dedicata al libro per ragazzi (Bologna Children’s Book Fair, BCBF). Dobbiamo festeggiarla, per un paio di motivi. Innanzi tutto, perché Adelphi quest’anno approfitta di quella vetrina per presentare quattro libri di Maurice Sendak. Due di questi, Bombo-lardo e Nel mondo là fuori, sono libri importantissimi (ne abbiamo già parlato a lungo con Sergio Ruzzier). Il secondo motivo di grande gioia è che è stato proprio durante una BCBF, una dozzina di anni fa, che abbiamo stretto legami di amicizia fraterna con Arabella, che è una delle colonne portanti di (Quasi).

Per festeggiare questi eventi (e perché ne vale veramente la pena), ti proponiamo un articolo uscito sul secondo numero cartaceo di (Quasi) che parla di morte, infanzia e libri meravigliosi e offre un’analisi che continua a piacerci di Nel mondo là fuori, che in quel momento potevamo chiamare solo con il suo titolo originale: Outside Over There,

Eccoli qui, sparsi sul mio letto. Una costellazione di bellezza. Attrae il mio sguardo, spostandolo da una copertina all’altra. Non so da quale cominciare. Sono albi illustrati. Parlano tutti dell’indicibile. Ho una passione per le storie che parlano di mistero. Credo che niente sia più misterioso della morte e dell’idea, vaga e intermittente, di un aldilà. Volevo parlare della morte negli albi illustrati, ma più sfoglio e risfoglio i libri che ho disteso sulla trapunta viola, più mi rendo conto che voglio parlare di qualcos’altro.

La morte è passata in tanti modi nella mia vita: perdite attese, perdite spiazzanti e improvvise, paura di queste ultime, paura e, a volte, attrazione per un mondo senza di me. E, quando perdo completamente il controllo sul mio umore complicato, paura di dover vivere in un mondo che esiste solo nella mia testa, che a sua volta è un altrove, perché riconosco le cose che penso, ma non capisco perché le penso.

A casa una sezione della mia biblioteca personale è dedicata proprio a questo tema. È una sezione ancora piccola, ma cresce ogni volta che mi imbatto in un libro che parla di questa cosa misteriosa che ha a che fare con la morte ma che non so definire se non in modo naïve: il distacco, la perdita, un possibile aldilà… La mia storia con i libri è piena di idiosincrasie fissazioni e letture proiettive, quasi ogni storia fosse un test di Rorschach. La parte di me che ha paura mi spinge a cercare libri che parlino alla paura, soprattutto quando si manifesta come un disagio leggero e indefinibile. Nei bambini la paura è un sentimento abbastanza chiaro, che abbraccia l’ira dei grandi e i mostri sotto il letto. Negli adulti diventa stress, ira, frustrazione. Amo i libri illustrati perché parlano, in dialogo con le figure, a una lettrice bambina ancora ben viva dentro di me. Sono i libri a cui mi spalanco, che creano dentro il mio cervello dei piccoli sentieri, brillanti di sassolini come insegna Pollicino. Mi rendono più facile accostarmi alla paura di scomparire, io o il mondo, con più sicurezza, perché credo nelle figure. E nelle storie. E nelle storie che crea il nostro cervello quando leggiamo.

Quando affronto il discorso delle figure, la prima cosa che mi viene in mente non è nemmeno un libro, perché si scompone e ricompone in modo diverso ogni volta che lo prendo in mano. È una raccolta di immagini antiche talmente iconiche da essere riuscite a passare dalla cultura popolare alla cultura pop attraverso libri, film, serie tv. È il mazzo dei tarocchi marsigliesi. Sulle sue piccole pagine singole scorrono persone, animali, angeli e diavoli, e grandi astri sfolgoranti. Contiene anche, come ogni libro -mondo, una rappresentazione dell’indicibile. È sul Tredicesimo (XIII) Arcano Maggiore, chiamato anche l’Arcano senza nome perché – a differenza dei suoi fratelli – non riporta alcuna parola nella parte inferiore dell’immagine. Dove prima sono sfilati i nomi del Bagatto, della Papessa, dell’Imperatrice e dell‘Imperatore, del Papa, in una collezione di figure archetipiche, nel XIII Arcano la lama della falce si staglia in campo nero. Nei tarocchi il numero in caratteri romani nella parte superiore e la figura centrale si intrecciano in combinazioni un tempo chiaramente comprensibili alle persone che li consultavano, o li usavano per giocare. Per capire il XIII occorre sapere che è una variante del numero III, che si è già manifestato la prima volta nella forma dell’Imperatrice. L’imperatrice rappresenta un passo oltre l’accumulo del II della Papessa e non ha ancora raggiunto la stabilità del IV dell’Imperatore. È una creatura supernova che può creare, inventare, distruggere. Nel secondo giro di Arcani, quelli in cui compaiono le creature magiche, il III riappare in forma di XIII e sulla carta c’è lei: la Morte. Perché non ha nome, e perché è un iper-tre? Se il tre è il rilascio improvviso di energia, cosa lega la donna bellissima e incoronata che tiene lo scettro e lo scudo e guarda di sbieco verso la destra del lettore, verso il futuro, con lo scheletro sorridente che con la falce ripulisce la terra, lasciandosi dietro teste coronate, mani, ossa, e un buio illuminato solo dal suo viso, che è quello della luna?

La morte non viene nominata. È un simbolo immediatamente riconoscibile, certo, ma l’assenza del nome nella parte inferiore attesta anche qualcos’altro: l’impossibilità di parlarne, perché non la conosciamo. Anche se abbiamo perduto qualcuno, siamo ancora qui a parlarne. Sappiamo della sua falce: la sua figura passa e la carta resterà nera. Eppure è un tre: qual è l’esplosione incontrollata di energia, qui in questo Arcano che fa rabbrividire con la sua comparsa? Niente è casuale nei Tarocchi, tutto è connessione, e se leggi le carte spieghi alla persona seduta dall’altro lato del tavolo che non si deve preoccupare, il XIII Arcano descrive in realtà la fine di qualcosa perché qualcos’altro possa cominciare. Ti affanni. Parli di traslochi, divorzi, cambi di occupazione, conclusione di cicli. Ma la carta sorride, e tu sai che cela un mistero che è la spinta fondamentale di una gran parte di ciò che facciamo. La deflagrazione della realtà, che per noi coincide con la nostra vita. Poi, cosa? Finisce tutto, comincia qualcos’altro, comincia il nulla? Il nulla può cominciare? E siamo attratti, e siamo respinti, e terrorizzati. Al termine del Settimo sigillo di Ingmar Bergman la famiglia dei commedianti, al riparo nel carro, intravede da lontano la danza macabra: tenendosi per mano le figure di dame e cavalieri, uomini e donne, si allontanano sul crinale di una collina, nella luce livida dell’aurora. E l’amore e l’incertezza del domani diventano un dono risplendente per i salvati: quelli che restano ancora, precari, da questa parte. Alla luce della morte tutto acquista un contorno luminoso per il solo fatto di esistere e poter essere amato, toccato. I sensi si acuiscono e riescono a vedere, come fosse la prima volta, qualunque cosa: un tavolo e una sedia, un letto, uno spigolo, una superficie. Qualunque cosa è nuova per un attimo, perché non è scontata. È.

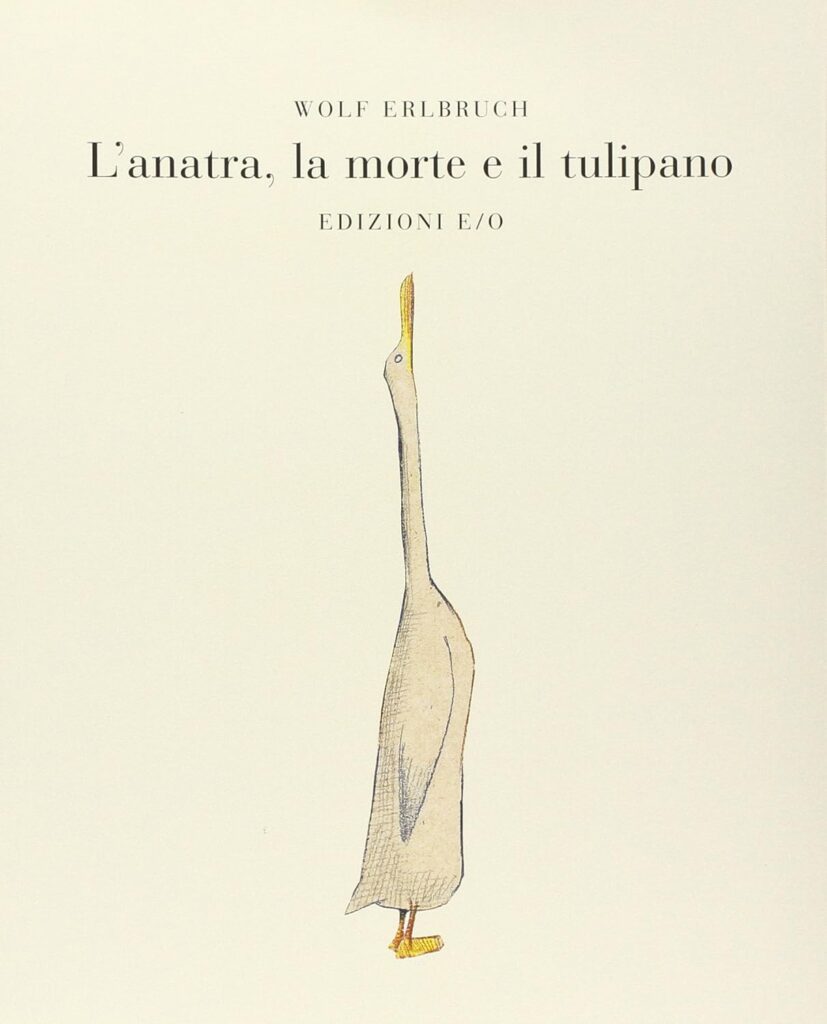

Così, dopo aver rimirato la faccia lunare della Morte sulla carta un po’ sgualcita del mio mazzo, torno a guardare le copertine. E decido da quale libro cominciare. In onore del XIII, e quindi del III, scelgo di slancio un capolavoro di Wolf Erlbruck nel cui titolo l’occupante del XIII arcano è citata esplicitamente

L’anatra, la morte e il tulipano (2007) – uno dei miei libri preferiti – ha un approccio esplicito. C’è un’anatra che incontra la Morte, in forma di teschio con un allegro vestito di flanella a quadretti, e le chiede «terrorizzata, e non le si poteva dare torto: “Sei venuta a prendermi?”»

Avevo inserito questo libro In uno degli elaborati finali del corso Operatore Servizi Bibliotecari, una bibliografia che avevo intitolato Le Bambine e i Mostri. Il mio professore l’aveva preso in mano, sfogliato, poi aveva sorriso e aveva detto: «È vero, l’anatra è disegnata un po’ come una bambina».

Cosa c’è di più mostruoso della Morte che ti arriva alle spalle e si presenta? Eppure l’intero libro, che alterna pagine riempite dalle figure delle protagoniste a pagine bianche salvo alcune righe di testo, si sviluppa come un racconto di amicizia e di gioco. La Morte, al principio, ha un tulipano che tiene nascosto dietro la schiena. Un tulipano viola scuro. Sembra un po’ una bacchetta magica. Ma il fiore sparisce quando l’Anatra invita la Morte ad andare allo stagno e poi la riscalda quando è bagnata e ha freddo, stupendola.

«“Hai freddo?”, domandò l’anatra. “Vuoi che ti scaldi?”. Una proposta del genere non gliel’aveva fatta ancora nessuno. Il giorno dopo l’anatra si svegliò per prima, di buon mattino, “Non sono morta!”, pensò.»

Anatra e Morte sono alte uguali, c’è una parità che non sfugge allo sguardo del lettore e le risposte della Morte alle domande dell’Anatra, mentre giocano, vivono e dormono insieme, sono sincere, gentili, accurate. «Quando sarai morta anche lo stagno sparirà, almeno per te». E, nella frequentazione reciproca, è l’anatra a rallentare, ad andare allo stagno «sempre meno spesso» fino a chiedere, una sera, chiudendo il cerchio cominciato con il loro incontro: «Ho freddo. Ti va di scaldarmi un pochino?»

Pagina bianca. L’Anatra e la Morte si guardano tenendosi per mano. Certo, l’Anatra non ha mani ma ali e la Morte ha dei guantini che nascondono, probabilmente, altre ossa oltre a quelle del teschio che ci lascia scorgere. Posso guardare questa tavola per molto tempo e non smettere di stupirmi, perché ora la Morte conosce L’Anatra. Si guardano negli occhi. La Morte ha due orbite immense e vuote, ma non importa. C’è un’umanità condivisa in quell’illustrazione sospesa nel candore – non lo sappiamo ancora, ma annuncia la neve che arriverà nella pagina successiva – che mi fa piangere. La Morte è leggermente protesa verso l’Anatra, in una postura premurosa che la rende umana e l’Anatra ti sei dimenticata che è un’anatra: sei tu. È possibile incontrare la morte come una presenza gentile e delicata? Giri pagina e il testo, «una neve leggera scendeva piano nell’aria», è un haiku che puoi completare con un respiro. Aria, dentro, fuori. Spicca sulla grande pagina bianca a sinistra, mentre a destra è calata l’oscurità: l’Anatra è distesa, la Morte è china su di lei ma seduta, come durante un picnic, con una postura che suggerisce curiosità e premura, forse persino rammarico. Il tulipano è ricomparso, disteso come il corpo allungato dell’anatra, e di colpo capiamo che sono la stessa cosa. Il fiore era già reciso, ma è intatto, coi suoi petali viola, l’Anatra è priva di vita ora, dopo tante domande, e un po’ di paura ma sempre meno. Il buio della pagina si ritroverà nel grande fiume su cui la Morte adagerà «delicatamente» il corpo della sua amica, insieme al tulipano, prima di dar loro una «spinta lieve». Quasi si rattrista, la Morte, ma «Così è la vita». La Morte è piccolissima, il fiume nero è immenso, scorre su entrambe le pagine perdendosi da qualche parte, oltre il margine. E quando pensi che la storia sia terminata e giri l’ultima pagina, che sembra solo il retro della precedente perché poi c’è il risvolto di copertina, ecco il regalo di Erlbruch: la Morte cammina, col suo nonsorriso, e una lepre e una volpe le danzano intorno; è la catena alimentare ma anche il lato luminoso della Morte, che è parte della natura, è parte della vita. Non è certo un albo illustrato per bambini, almeno non in modo convenzionale. I disegni sono sorprendenti, il teschio è realistico, ma l’atmosfera che aleggia in ogni singola pagina è fatata, lieve, delicata, come le parole che l’autore ha scelto, accuratamente, per raccontarci la storia. I gesti sono dolci e naturali. Le sagome dei personaggi, indimenticabili.

Puoi piangere anche se sei grande. Se lo leggi a un piccolo, aspettati tante domande. Non saprai neanche una risposta. C’è solo la tenerezza. Forse puoi rispondere con un abbraccio.

Diversissimo e coperto di immagini e sfondi è un altro libro che ho aggiunto da poco alla mia libreria dell’indicibile: È tempo di andare di Kim Sena (2019). Pieno di evidenti riferimenti all’immaginario gotico, già dal frontespizio che mostra una pantera, ferma davanti a un piedistallo, e inserisce i dati editoriali a sinistra, tra dettagliatissimi rami di quercia e piccoli ritratti di una bambina con una civetta, tutto nero o seppia. Potrebbe sbagliare strada e diventare un libro inutilmente bello, troppo aderente agli stilemi goth, scontato nei dialoghi tra la bambina, Mia, e la civetta, Lucy, che comunica alla sua amica che per lei è tempo di andare. «Lucy, all’improvviso devi tornare da dove sei venuta?», chiede Mia, e per tutto il resto del racconto l’ambiguità tra ritorno alla foresta e morte viene mantenuta con grazia ed equilibrio. I colori scuri, mentre le due amiche si accomiatano e ricordano i momenti felici, si schiariscono qua e là di improvvise nuvole rosate, di fiori giapponesi giallo arancio, e la sovrapposizione tra Mia e Lucy culmina in una pagina in cui i loro profili, per un gioco di prospettiva, sono perfettamente allineati. Difficile non pensare alla civetta come a una maschera e, contemporaneamente, a una parte dell’anima di Mia. A chi sta dicendo addio la ragazzina? E che tipo di addio sarà? In un continuo gioco di scambi, in cui non sai più chi lascia chi – ma non è sempre così? – ci innamoriamo di questo legame, delle piume della civetta, dei lunghi capelli neri della ragazza, in un lungo addio che termina con una pantera, la notte, la luna luminosissima. L’ultima immagine vorrebbe suggerire un ritorno allo stato selvatico, la bambina e l’animale non possono più stare insieme. Ma la grafica tradisce il profondissimo, dolorosissimo senso di morte che si accompagna al distacco. Non è importante la storia, il testo è trascurabile, sono le immagini che, dolci e amare, ci riportano a qualcosa che noi adulti conosciamo. La perdita. Lo struggimento. L’inesorabilità dei cicli. Tutta l’architettura, marmorea, è cimiteriale. Gli alberi sono immensi e oscuri, i capelli neri di Mia fluttuano senza vento. La falce dell’arcano senza nome, in qualche modo, ha fatto il suo lavoro.

E siccome sono proiettiva, vorrei inserire una ghost track, un libro che è parte di un ciclo meraviglioso sulla vita, la creatività e la capacità delle bambine e dei bambini di costruire il mondo: mentre metà del mio cervello progettava la lettura ad alta voce ai bambini, e potevo immaginare la mia voce risuonare di meraviglia ed entusiasmo, l’altra metà radunava i fantasmi della morte, del distacco, dell’inconoscibile. È una lettura mia, interiore. La mia è una breve esplorazione da lettrice tra bellezza e terrore, tra essere e nulla, ma anche tra questo piano di esistenza e un altrove, e non sarebbe completa se non confessassi che l’altrove, per me, invece che nero può essere candido come la pagina bianca in cui si muove Harold con la sua matita viola. Harold e la matita viola di Crockett Johnson (1955) è il primo dei libri di Haroldche ho letto ed è anche il primo che ho preso in mano quando ho cominciato a scrivere questo articolo. Il ciclo di Harold è traboccante di vita: c’è un bambino che, disegnando, crea un mondo. Oh, che bello, bambini, guardate! Ma mentre giro le pagine e indico le figure, non posso ignorare la sensazione che tutto quel bianco sia il nulla. C’è Harold, che è piccolo piccolo ma fiducioso e inesorabile nella sua volontà di ricostruire un mondo dove non c’è che una distesa bianca. Dopo aver disegnato strade, alberi, la luna, un pallone gigante a cui attaccare una mongolfiera, animali e un’intera città di palazzi tutti fatti solo di contorni viola vuole tornare a casa. Guardando la luna, ricordando dov’era la sua finestra quando la guardava, capirà che basta ridisegnare intorno alla luna la finestra, poi una riga per il pavimento e infine il suo lettino. Solo allora potrà lasciar cadere la matita e scivolare in un sonno tranquillo.

Scivolare in un sonno tranquillo. Nel suo lettino… C’è una dolcezza infinita in questa descrizione. La copertina che racchiude questo libro come la custodia di un segreto non è bianca, ma nera. Nera come la notte perché forse è un sogno. Nera come lo sfondo del Tredicesimo Arcano. E allora mi chiedo: Harold sta venendo a patti con la morte? Ridisegna il suo mondo bambino, fatto di elementi essenziali e non consequenziali, in cui basta un contorno per giocare alla realtà? Affrontare il nulla con una matita magica che ti permette di disegnare un percorso e scegliere la tua destinazione, il luogo del tuo sonno tranquillo, non sarebbe bellissimo? I tratti viola che riempiono il candore spiazzante delle pagine, insieme alla figurina di Harold nel suo pigiamino, costruiscono un altrove che potrebbe essere qualunque cosa, o nessuna. Non c’è nulla, tranne Harold, che non nasca da quella matita viola che alla fine, scivolando nel suo sonno tranquillo, il bambino lascerà cadere. E il libro finisce.

Finisce anche la storia?

Finisce anche la nostra storia?

È confortante immaginare di poter affrontare tutto quell’ignoto armati, almeno, di una matita viola.

Ma «Do not go gently into that good night», dice Dylan Thomas (e canta John Cale), «Rage, rage against the dying of the light». Può essere di questo che parla un libro che non è stato tradotto, maledizione!, in italiano [Ma adesso sì, evviva!]. Si tratta di un capolavoro di Maurice Sendak, l’autore di Nel paese dei mostri selvaggi. Si intitola Outside Over There, e già la vaghezza del titolo ci suggerisce che parliamo di un altrove. Ma Sendak l’altrove lo popola di creature, così come riempie le pagine di immagini, che spesso si stendono dal bordo sinistro a quello destro del libro aperto, lasciando solo una striscia sottile, bianca, per il testo. Se Nel paese dei mostri selvaggi Sendak giocava magnificamente con il rapporto tra le dimensioni dell’immagine e il bordo bianco, facendoci fisicamente percepire l’allargarsi del mondo onirico di Max, il bambino arrabbiato, in Outside le immagini divorano le pagine, perché è di un salvataggio che leggiamo, disperato e difficile, ma vittorioso. Hilda, mentre il papà è per mare e la mamma al porto, suona il corno per far addormentare la sorellina. Ma non la guarda – elemento magico da tenere in buona considerazione: quando non guardi, come in Blink, puntata meravigliosa del Doctor Who, il pericolo può avvicinarsi in un lampo – e i goblin la rapiscono, lasciando al suo posto un changeling. Quando Hilda si rende conto che la cosa che stringe tra le braccia è un bambino di ghiaccio, che rapidamente si scioglie, si infuria: maledetti goblin, avete preso la mia sorellina per farne una schifosa sposa goblin! Si infila il grande impermeabile giallo della mamma, mette il suo corno al sicuro in una tasca e, dice Sendak, curiosamente, «made a serious mistake. She climbed backwards out her window into outside over there». Commise un grave errore, si arrampicò sul davanzale e si buttò, di schiena, fuori laggiù.

Le immagini sono gremite di dettagli, le pose di Hilda sono plastiche, in particolare quando capisce lo scambio e si infuria con i goblin, piccole sagome coperte da un saio troppo grande che le nasconde completamente. Strano: piedi piantati per terra, pugni alzati al cielo, Hilda emana rabbia ma il suo viso, come in tutte le altre illustrazioni, è stranamente privo di espressione. Le espressioni le vedremo sui visi dei goblin, rappresentati come neonati di pochi mesi, in modo iperrealistico, una versione vittoriana – dal punto di vista visuale – dei mostruosi neonati di Hans Ruedi Giger. Hilda volerà capovolta e arriverà nel mezzo dell’orrendo matrimonio orchestrato dai goblin. Li sconfiggerà suonando canzoni sempre più incalzanti con il suo corno, canzoni di mare «che fanno impazzire i marinai», fino a che i bambini-goblin, che danzano contro la propria volontà cercando di fermarsi, non saranno così stanchi da dover andare a letto e si trasformeranno in un «dancing stream», un torrente danzante, dissolvendosi. È l’unica immagine in cui vedo Hilda accennare un lieve, tenero sorriso. La sorellina comparirà solo nella pagina successiva, sana e salva, in un confortevole mezzo guscio d’uovo, una specie di culla selvaggia, e lei, sì, sorriderà, ma, a quel punto, il viso di Hilda tornerà impassibile. Perché? La sensazione è quella di un rituale che cela qualcos’altro. Qual è il grave errore di Hilda, visto che riporterà a casa la sorellina, stretta tra le braccia? Anche il bosco fitto la lascia passare, un bosco in cui ogni singola minuscola foglia è disegnata con minuzia, e anche io che leggo sono frastornata, troppi dettagli, troppe cose. Le immagini sono così sontuose da costringermi ad andare avanti e indietro per scoprire particolari che nel colmo della storia mi sono sfuggiti. La bambina è salva.

Forse l’errore di Hilda è stato buttarsi alla cieca nell’altrove. Nessun adulto lo farebbe. Nessun adulto, credo, avrebbe osato pensare che nell’ignoto ci si deve lanciare «all’indietro». Questa versione a lieto fine del mito di Orfeo e Euridice è misteriosa e entusiasmante. Solo dei bambini potevano esserne protagonisti, perché i bambini non credono alla morte. È un Altrove, un misterioso altrove, ma è qualcosa. Un luogo straniante, fitto, tumultuoso, da dove, se sai cercare e hai coraggio, si può fare ritorno. Anche in questo altrove la luna è una presenza intermittente ma che attrae come punto di fuga dell’intera scena: tutto questo può accadere solo di notte, mentre tra stracci di nuvole compare il volto del XIII Arcano. Le mani, i piedi dei personaggi sono disegnati con un’intenzionalità interessante: sono leggermente sproporzionati, e posso solo pensare che i piedi siano il legame con il suolo, la realtà, ma anche l’andare, lo spingersi oltre il limite – la finestra di casa – e le mani siano l’agire. Questo libro ipnotizza per la ricchezza di elementi presenti in ogni pagina, un cuscino ricamatissimo su cui si poggiano la plasticità del corpo di Hilda, il drappeggio del suo impermeabile-manto, i corpicini grassocci dei goblin-bambini. È l’effetto «mi ritrovai in una selva oscura», ma Hilda è impavida e ti guida dentro, e poi fuori, dall’incubo. Torni con una neonata tra le braccia e la suggestione che all’Altrove si possa, a volte, strappare qualcosa.

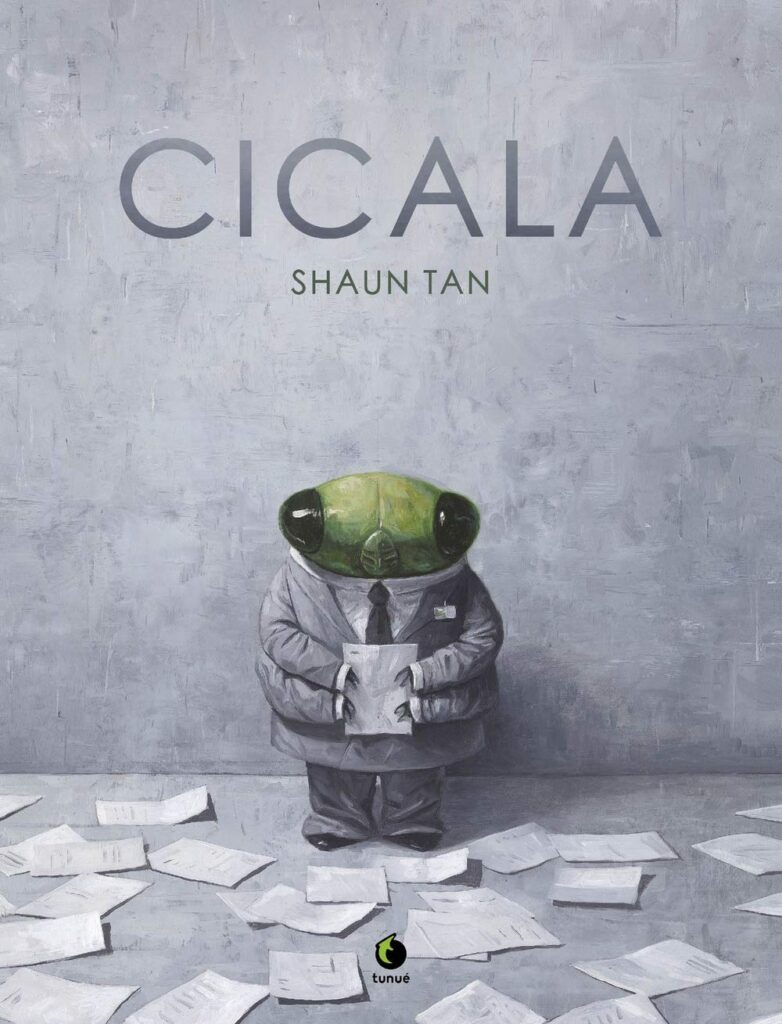

E infine, un po’ a tradimento perché l’ho appoggiato tra gli altri albi, qui sul letto, ma viene da un altro scaffale della mia caotica libreria, il libro sulla morte e la trasformazione più bello che io conosca. Mi concedo questo detour perché Shaun Tan, quando compone una storia che può essere letta dai bambini, si rivolge sempre anche agli adulti e alla loro immaginazione. Cicala (2018) è una storia di metamorfosi. Vediamo Cicala, una vera cicala, lavorare ogni giorno della sua vita col cartellino appuntato alla giacca, in un ufficio che è l’archetipo degli uffici, un inferno di cubicoli grigi tutti uguali. Tutto è incolore, nauseante, inaccessibile per le corte zampe di cicala. Gli umani si vedono solo di schiena, o se ne vedono le gambe, in una pagina, in particolare, qualcuno in calzoni con la piega e scarpe lucide schiaccia Cicala a terra, fogli sparsi dappertutto, un altro paio di gambe, ugualmente ben vestite, osservano lo spettacolo, immobili. L’unica traccia di colore è la testa verde di Cicala che ci parla, nelle pagine a sinistra, in modo sintetico e con una sintassi disarticolata: «Colleghi umani Cicala non amano. Dicono cose. Fanno cose. Idiota credono Cicala.»

Cicala dorme in uno sgabuzzino, lavora con le quattro zampe superiori, in una giacchetta kafkiana, con fogli, timbri, in una rappresentazione lancinante dell’inutilità del lavoro. Sono passati diciassette anni. Cicala va in pensione. «Festa: no. Stretta di mano: no. Libera scrivania Capo dice.» E di nuovo, accanto a Cicala che lucida la scrivania, c’è un corpo umano, un uomo in un completo elegante direttamente uscito da Madmen, a braccia conserte, la testa che scompare oltre il bordo della pagina. Mentre leggi, a questo punto, odi gli esseri umani. E in un crescendo di immagini tutte a piena pagina, grigie, cupe, insopportabili, «Lavoro: niente. Casa: niente. Soldi: niente. Sul tetto di alto edificio Cicala sale. Tempo di addio.», ci inoltriamo con questa piccola creatura verde dagli occhi enormi e il completo assurdo su rampe escheriane, fino al tetto. È un mondo di nebbia. Ed è anche un mondo di merda, senza pietà, e tu provi odio per il capitalismo, produci-consuma-crepa, lo hanno sintetizzato così bene i CCCP. A chi non resta niente, non resta forse la morte?

Ma attenzione! Gioia! Pagina dopo pagina, nel grigio che tutto avvolge, una sottile fessura rossa si apre sulla schiena di Cicala, fermo in piedi sul davanzale. Una fessura che potrebbe essere stata procurata da un colpo, lento e preciso, della falce dell’Arcano senza nome. Ci mette tre pagine, ma ecco che la cicala, quella vera, quella che sta diciassette anni sottoterra per fregare i predatori utilizzando lunghissimi sonni di crisalide declinati in numeri primi, spacca il suo guscio di impiegato bullizzato e finito! E senza rimpianti lo lascia lì, immobile e rotto, e si libera, spiegando ali rosse e trasparenti, unendosi nelle due pagine successive a uno sciame di bellissime, cristalline, cicale in volo, rosse sui mille grigi di Shaun Tan. Le ultime due pagine sono bianche, con un piccolo riquadro di testo centrale: «Cicale tutte a foresta tornano. A volte pensano a Umani. A smettere di ridere non riescono». E, regalo ulteriore, mentre il libro comincia con l’interno della copertina e il frontespizio invasi da una città di cubi e rettangoli nerogrigi, solida e morta, l’ultimissima pagina del libro, insieme all’interno della copertina, è un’estasi di verdi, gialli, arancio: la Foresta rifulge come in Regole dell’estate, quando intuisci che Shaun Tan, se volesse dipingere come Cezanne, lo farebbe in un minuto.

E tu ridi degli umani, anche se sei umana, e diventi per un momento una cicala che potrebbe, chissà, mutarsi in qualcos’altro.

Qualcosa di arcano, e ancora senza nome.

Vive in un condominio affollato e rumoroso. Le sue coinquiline e i suoi coinquilini hanno fatto di tutto nella vita: bibliotecarie, animatrici culturali, speaker alla radio, cantanti, mogli, mariti, amanti, complici… Ora ascolta tutte e tutti e sembra abbia visto, letto e goduto di ogni cosa. Me lei sa che quell’obiettivo non è stato ancora raggiunto e che si trova alla deriva in un punto indeterminato del processo.