La prima volta che ho chiuso l’ultima pagina di Goodbye, Eri di Tatsuki Fujimoto, poco dopo la sua pubblicazione italiana per Star Comics, circa un annetto fa, mi si è stampata in mente una frase: «Bisognerà fare i conti con questa roba».

La stessa frase continua a perseguitarmi ancora oggi, dopo la terza o quarta lettura: «Dovremmo tutti farci i conti».

Purtroppo mi pare invece che l’uscita di questo straordinario manga sia già stata archiviata, con aggettivi roboanti certo, ma che, invece di amplificarne il valore, lo hanno sminuito e banalizzato. Ancora peggio, l’impressione è che, almeno qui in Italia (non ho trovato tracce in rete di riflessioni approfondite su questo lavoro nella nostra lingua), sia stato accolto con un grande «OOOH» di stupore, ma solo per sottolineare la genialità di un mangaka che aveva già conquistato l’attenzione del pubblico internazionale grazie al suo shonen irriverente e caustico (per quanto il più delle volte bruttino e confusionario): quel Chainsaw Man che ha saputo intercettare il cuore di bambini e ragazzini negli ultimi anni, dopo il lungo dominio incontrastato degli shonen “alla” Dragon Ball (ormai troppo innocui e fuori moda), infilandosi nel solco tracciato da Attack on Titans e proseguito poi, a colpi di un grande successo all’anno, con Demon Slayer (2016), Tokyo Revengers (2017) e il suo quasi contemporaneo Jujutsu Kaisen (2018).

Goodbye, Eri però è tutt’altra cosa. Certo, al pari di Chainsaw Man e del precedente albo one-shot, Look Back, la cifra stilistica di Fujimoto è sempre quella: un cinismo spiazzante dal quale sorgono quasi spontaneamente i molti colpi di scena delle sue trame, un distacco patologico dei protagonisti nei confronti delle emozioni e una sottomissione abissale degli stessi ai desideri del corpo e a quelli dell’inconscio. Ed è proprio da questi ultimi che sorgono i “Diavoli” di Chainsaw Man, la cui forza è maggiore tanto lo è la paura che incutono sul genere umano (questi Diavoli sono la personificazione di oggetti o concetti per noi fatali: pistole, bombe, motoseghe, appunto, fino a guerra, morte e oscurità). Chainsaw Man è, se ci fosse bisogno di confermarlo, un’opera che parla perfettamente la lingua della sua contemporaneità, non solo per la quasi totale assenza di empatia dei suoi protagonisti (che infatti la ricercano costantemente), non soltanto per le scene gore e splatter a cui fa assuefare il lettore (proprio come l’odierna realtà degli schermi), ma anche e soprattutto per la totale assenza di una visione immaginativa del mondo. Chainsaw Man è l’apoteosi del materialismo cinico, un’opera che ride, e ci fa ridere, del nostro non avere scampo, perché l’umanità rappresentata da Fujimoto non consegna più nessun potere all’immaginazione, ma solo a paure e patologie. Esattamente come facciamo anche noi.

Come scriveva Raoul Vaneigem, detournando Goya, nel suo saggio Noi che desideriamo senza fine (cito a memoria), «il sonno dell’immaginazione ha generato i mostri della ragione». E Chainsaw Man mette in scena esattamente quei mostri.

Ecco, in Goodbye, Eri, Fujimoto sembra fare un’analisi di questa nostra grande confusione con una sorta di studio narrativo, e lo fa approfondendo le implicazioni del guardare e la conseguente finzione soggettiva che quell’azione porta con sé. Ci parla, insomma, di memoria e della necessità/impossibilità di ricordarla per come è “avvenuta davvero”.

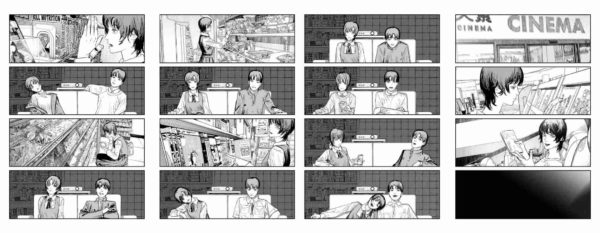

La storia gira attorno a un ragazzo, Yuta, a cui la madre, gravemente malata, chiede di filmarla, momento per momento, fino alla sua morte. Yuta esegue, realizzando poi, dopo il decesso della madre (e con ogni probabilità inconsciamente traumatizzato dalla richiesta), un mockumentary su di lei, che sfocia alla fine in una fiction vera e propria. Così, noi assistiamo a tutta la storia attraverso lo schermo dello smartphone di Yuta, anzi, attraverso vignette rettangolari che richiamano – sintetizzano, mimano – lo schermo del suo smartphone.

Questo espediente fa sì che per l’intera durata del fumetto non siamo mai in grado di sapere se quel che stiamo guardando sia la realtà degli eventi del racconto o la finzione cinematografica creata da Yuta e da Eri, la ragazza che lo convincerà a continuare a fare film e di cui lui si innamorerà. Così, a ogni colpo di scena che ribalta completamente le nostre convinzioni (la madre, inizialmente presentata come dolce e accudente, ma che in realtà ha sempre maltrattato Yuta; Eri, che scopriamo portare occhiali e apparecchio, ma che vuole farsi filmare senza, e che è anch’essa sgarbata e piena di sé, al contrario di come ci viene mostrata), siamo portati a credere di avvicinarci sempre più alla realtà della narrazione, mentre probabilmente ciò che vediamo non è che un’ennesima finzione “cinematografica”.

Fujimoto è bravissimo nel non sbrogliare mai questa matassa e anzi, nell’aggrovigliarla sempre più. Anche dopo l’incredibile (in tutti i sensi) rivelazione finale, non abbiamo mai la certezza di come la storia finisca: se sia realtà o fiction ciò che stiamo guardando.

Un suggerimento però Fujimoto sembra darlo, proprio dall’interno della narrazione: i protagonisti vogliono ricordare sé stessi, il passato e le altre persone in maniera idealizzata. Vogliono cioè ricordare solo tramite ricordi “belli”, tramite una finzione, costringendo chi legge ad assistere a una sorta di teatrino di matrioske bugiarde.

È finzione il fumetto, è finzione la storia al suo interno, è finzione il mockumentary che la racconta, è finzione la rappresentazione dei personaggi della storia, è finzione il modo in cui loro stessi si rappresentano.

Fujimoto ci sta dicendo che tutta la realtà è una finzione? Che «il tutto è falso e il falso è tutto», come cantava Giorgio Gaber sul finire della sua vita? Che viviamo in una specie di Matrix auto-generata dal naturale oblio che ci assolve dai ricordi spiacevoli?

Idealizzare e stilizzare possono essere considerate due azioni simili. La prima astratta, legata alla memoria, la seconda pratica, legata alla rappresentazione, per esempio, tramite un disegno. Entrambe hanno comunque un’ascendenza sulla nostra psiche, determinando ciò che vediamo e come lo vediamo.

È lo sguardo che riveste o spoglia (un corpo come un significato) ed è sempre lo sguardo che seduce il guardante. Chi guarda decifra, e conseguentemente descrive la realtà a sé stesso, tramite l’occhio – la lente, lo schermo – della sua coscienza, lo strumento con cui fa esperienza del mondo.

Nel colpo di scena finale, vero o finto che sia (e qui, attenzione che faccio SPOILER grossi), Yuta scopre che Eri è un essere soprannaturale. Nello specifico, Eri è una vampira che, vivendo per molti anni, quando arriva a un punto estremo di accumulo di memoria, muore per poi rinascere senza memoria e ricominciare da capo ad accumulare ricordi. Insomma, Eri è una sorta di vampiro-computer, o vampiro-smartphone.

Il video che Yuta realizza su di lei, e che la ritrae senza occhiali né apparecchio e con un carattere amabile che in realtà non ha («Però… È così che voglio ricordarmela», dice a Yuta la sua migliore amica), permette a Eri di avere una sorta di backup parziale a cui attingere: una volta morta e rimasta senza memoria, guardando il film di Yuta che la idealizza, Eri avrà una sé stessa idealizzata da ricordare e, in definitiva, da interpretare. Da essere.

Sì, Fujimoto ci sta dicendo che tutto è finzione, e che solo tramite essa possiamo leggere la realtà. La finzione del nostro sguardo, l’interpretazione del nostro schermo.

Ecco perché bisognerebbe – bisogna! – fare i conti con Goodbye, Eri. Perché, volontariamente o meno, Fujimoto ha decifrato per noi i meccanismi della nostra coscienza, e l’ha fatto realizzando un manga bellissimo.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.