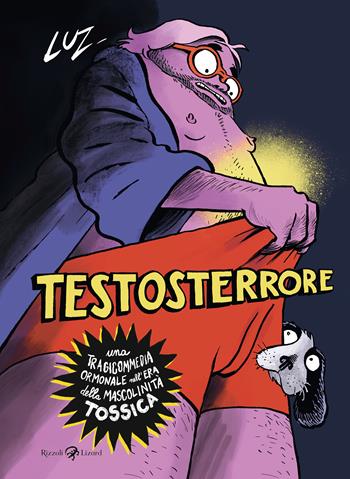

Oggi è il 10 settembre. In tutte le librerie (quelle migliori, come si suole dire, ma penso anche in qualcuna delle peggiori- che poi sono le mie preferite) e negli store online troverai disponibile un libro di un autore cui va gran parte del mio amore: Rénald Luzier in arte Luz.

Si intitola Testosterrore ed è, senza ombra di dubbio, una delle uscite a fumetti più importanti di quest’anno, per le questioni che affronta e per il modo in cui le affronta. E poi è dannatamente fatto bene (l’edizione italiana di Rizzoli Lizard è più bella di quella francese di Albin Michel). Te ne parlerò a lungo, su queste colonne, nei prossimi mesi.

Dato che oggi è l’anniversario esatto di un pezzo su Luz che scrissi nove anni fa per “Fumettologica”, tornato da un soggiorno a Parigi che mi era costato dolore e tristezza, voglio riproportelo con un avvertenza. Ti pungesse vaghezza di leggere il volume di cui parlo, procurati l’edizione francese, quella italiana di Bao è indegna sia per la traduzione che per il lettering. Adesso ti lascio a quella fottuta tristezza.

Got up this morning the blues walking like a man. Worried blues, give me your right hand.

(Preachin’ blues – Robert Johnson)

1. È decisamente un peccato che Einaudi abbia fuori catalogo, ormai da quasi quarant’anni, un testo rilevante come quello di Janheinz Jahn, Muntu, la civiltà africana moderna. Pur avendo sicuramente bisogno di sensibili aggiornamenti, è un libro ancora freschissimo, che fa giustizia dei tanti pregiudizi postcolonialisti che ancora inquinano il nostro sguardo sull’Africa. Il compito che Jahn si era prefissato non era assolutamente esaustivo, quanto piuttosto quello di rendere familiari al lettore europeo alcuni concetti essenziali del pensiero africano. Poi in realtà il libro è tutto incentrato sui concetti basilari della civiltà bantu, che, se è vero che include almeno i 2/3 della popolazione, non esaurisce di certo l’universo africano. Ma non è mio interesse in questo momento stigmatizzare i limiti di questo saggio; ne sto parlando perché mi serve per arrivare a un punto fondamentale.

2. Secondo Jahn la filosofia bantu si articola su quattro categorie. Muntu, Kintu, Hantu e Kuntu. Che sono in fondo tutte categorie dell’essere: il Ntu. Il Muntu è la categoria dell’essere, nella quale rientra l’uomo, dotata di una propria volontà. Il Muntu agisce nelle categorie del divenire, quali il tempo e lo spazio, che sono l’Hantu, e facendolo usa e controlla le categorie dell’essere (il Kintu) che non sono dotate di una loro volontà, come le piante o gli utensili. Queste tre sono entità che, a mio avviso, in qualche modo usiamo anche noi europei e che comunque non facciamo fatica a comprendere. Le cose si complicano con l’ultima delle categorie africane dell’essere. Il Kuntu. Categoria che designa le modalità dell’essere (cose come gioia, tristezza, bellezza, bruttezza) come forze autonome e personificate. Per fare un esempio: il ridere per un europeo è un atto che si compie, mentre per gli africani è un ente modale, esistente comunque anche senza nesso tra me e quanto sto compiendo. Il ridere cioè non ha bisogno di me che rido per esistere. C’è.

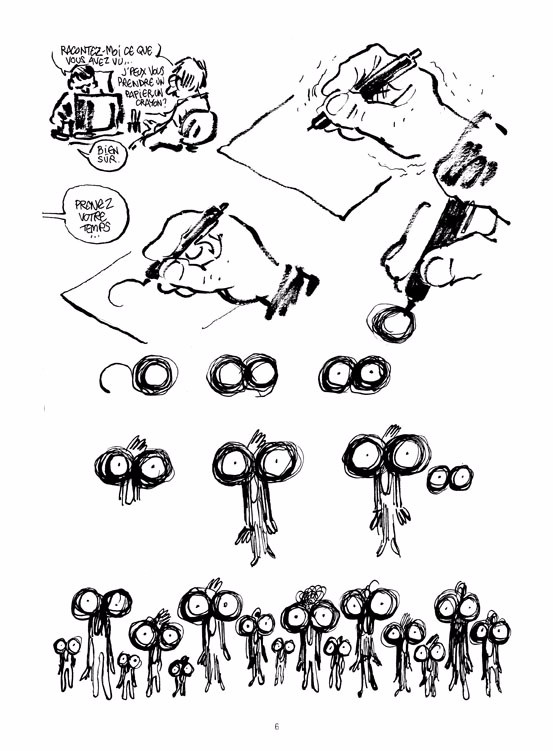

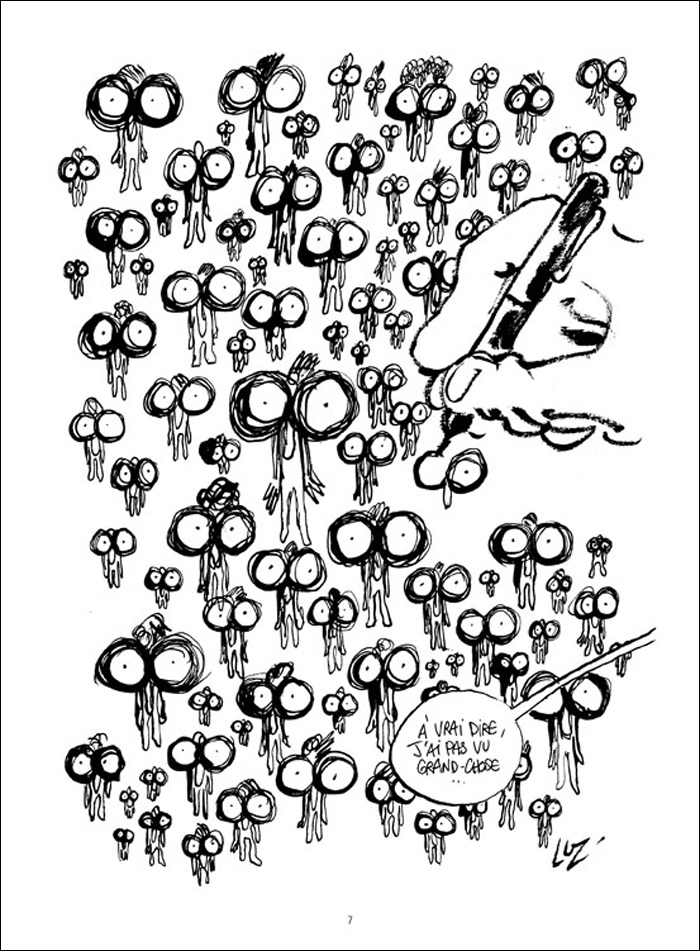

3. Circa un mese fa ero a Parigi. Erano giorni che avevo un doloroso bisogno di piangere. Sono entrato – non so bene perché, che non ne avevo il minimo desiderio – in una libreria del XIII° arrondissement, e comunque ho preso un libro. Sono andato nella spianata della Bibliothéque Nationale, uno dei luoghi – per me- più belli del mondo, mi sono seduto per terra e mi sono messo a leggere. Come succede al protagonista del bellissimo romanzo del nigeriano Amos Tutuola, Il bevitore di vino di palma, che in una notte di ebbrezza conosce il Kuntu del ridere, che diventa compagno della sua vita (come probabilmente, almeno alle origini, era compagno di quelli di Charlie Hebdo) fino a doverlo pregare di smettere di ridere. Ma il ridere non può smettere, mai; così leggendo Catharsis di Luz ho conosciuto il piangere. Perché quello di Luz non è un libro qualsiasi, è – in modo persino più estremo di come lo è il fumetto – forma e contemporaneamente materia. Non è solo il racconto della disperazione del suo autore. È quella disperazione.

4. I fatti sono noti a tutti. Il 7 gennaio di quest’anno, verso le 11.30, dopo aver sbagliato numero civico, un commando formato dai due fratelli Kouachi armati di fucili tipo kalashnikov ha fatto irruzione al 10 di rue Nicolas-Appert dove si trovava la redazione di “Charlie Hebdo”, e dove hanno ucciso dodici persone. Non sono riuscito a capire se i due attentatori sapevano che ogni mercoledì si teneva la riunione di redazione o se tutto è successo per caso. Ma per caso o meno, ciò che è successo è questo. All’ingresso dell’edificio incappano nella fumettista Corinne Rey; sicuramente non hanno la più pallida idea di chi sia, ma la prendono in ostaggio. Poi, gridando che cercano Charlie, irrompono nel palazzo e fanno fuoco alla cieca uccidendo il custode Frederic Boisseau. Obbligano la Rey a digitare il codice per aprire la porta della redazione. Non lo so se poi è andata come te la racconto ora, ma mi piace pensarlo. Entrano tenendo sotto minaccia la Rey e chiedono, gridando, chi è Charb. Me lo immagino, nella stupefazione che cade sulla riunione in corso Charb che si alza e dice: sono io. Gli sparano uccidendolo. Mi immagino pure Wolinski che scatta in piedi perdendo il sigaro mezzo fumato e gli grida: ma che cazzo fate, coglioni! E lo vedo cadere, anche lui, sotto i colpi dei kalashnikov. Nello stesso istante della reazione di Wolinski anche Frank Brissolaro, il poliziotto incaricato della protezione di Charb, tenta di reagire, ma i kalashnikov falciano anche lui. E poi gli altri redattori presenti, Cabu, Honorè, Tignous, disegnatori, Bernard Maris, economista, Elsa Cayat, psicanalista, Musthapa Ourrad, correttore di bozze e Michel Renaud, ospite esterno. A questo punto, gridando «Allah Akbar» e continuando a sparare, si mettono in fuga. Uscendo uccidono la guardia giurata Ahmed Merabet. Salgono su una Citroen C3 e sgommano via.

Quello che successe dopo – la caccia all’uomo durata due giorni e l’assedio, nel negozio kosher, del loro complice Amedy Coulibaly – tutto finito tragicamente, non ha interesse di particolare rilievo all’interno di questa storia. L’interesse è un altro.

Luz è sopravvissuto alla strage perché non era ancora arrivato in redazione. E perché non ci era ancora arrivato, lo racconta nel penultimo capitolo del libro. Il 7 gennaio è il suo compleanno. Si è attardato, nel tepore mattutino del letto, a far l’amore con sua moglie e questo gli ha causato un bel ritardo. Mentre si precipita in redazione, pensa ed elenca le possibili scuse. Non servirà nessuna scusa.

La disperazione che segue al suo essere sopravvissuto, al motivo per cui è sopravvissuto (cosa che gli detterà alcune delle pagine più ispirate del libro: il capitolo ‘Eros e Thanatos’), la sua casualità e la conseguente inspiegabilità, ha bisogno di trovare verosimiglianza e necessità. In una parola, per continuare a vivere, per potersi riappropriare almeno di quella parte della sua vita che è il disegno, Luz ha bisogno di una Catarsi. Tra gennaio e marzo cerca di dare forma estetica a questa necessità. Il risultato è un libro che è, nel senso che dicevo prima del Kuntu, tutta quella pietà e quella paura, come se per trovare un minimo sollievo, la catarsi aristotelica, Luz abbia dovuto spedirle nel mondo.

5. Nel libro di Tutuola il ridere è descritto come un vecchio amico ubriacone che, seduto attorno al tavolo con i suoi compagni di antiche baldorie, racconta senza sosta storie esilaranti. Questa idea, delle forze modali dell’essere come vere e proprie presenze, trova il suo ponte con la cultura occidentale attraverso il blues. In questo genere, per qualche strana alchimia, si fonde la filosofia africana con il concetto di catarsi musicale caro ad Aristotele (Politica, 1341b 33-1342b 34), meno conosciuto di quello legato alla forma tragica, ma molto più attuale. Non credo che Robert Johnson abbia mai letto Aristotele, ma come lui sapeva che per poter allontanare dalla vita la tristezza, bisognava riuscire a sopportarla almeno per la durata di una canzone. È per questo che non ebbe mai timore a cantare il blues, la tristezza che cammina come un uomo. Il blues non è l’espressione di uno stato d’animo, è il mezzo per entrare in quello stato d’animo. Praticamente lo stesso rapporto che, in questo volume, Luz instaura con il disegno. Compagno e amico di antiche vicende che quella mattina di gennaio lo ha abbandonato, e con cui deve riuscire (consapevole che non gli sarà possibile farlo con gli altri amici, quelli umani – i muntu – uccisi nella strage) ricostruire l’antico legame.

6. Catarsi di Luz non è la cronaca di questo tentativo. È un vero momento di catarsi. È un blues e come il blues di Johnson era realmente tristezza, così questo libro è puro disegno e pura disperazione. Ogni tratto, ogni segno del pennino. Ogni sbavatura casuale di qualsiasi lettera della scrittura disperata (è un libro anche molto scritto, questo – basti come esempio quello delle due pagine iniziali) di Luz è ontologicamente disegno. E solo quel disegno.

Questo, se ha il limite di rendere impossibile – a mio avviso – la trasposizione in qualsiasi altra lingua, rende però quest’opera così unica e al contempo universale (basta guardarla la scrittura di Luz, non serve leggerla, per capirne la strutturale disperazione e accompagnarla con il pianto) da essere un punto di svolta sul quale sarà opportuno riflettere ancora, e a lungo, in quel discorso ininterrotto che è l’indagine teorica sul racconto per immagini.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.