Credo di aver scoperto i manga a metà degli anni Novanta del secolo scorso. Andavo alle medie e un compagno di classe che li leggeva mi passò Dragon Ball. Poi Le bizzarre avventure di Jojo. Poi Dottor Slump e Arale. Poi Ken il guerriero (tutti nell’edizione Star Comics). Era il mio spacciatore, è evidente. Ma per sua fortuna, dopo aver letto a scrocco qualche decina di numeri di ogni serie, me li sono andati a comprare, recuperando gli arretrati e mettendomi al passo con le nuove uscite.

L’unico però che all’epoca non comprai, e che quindi lessi tutto a scrocco, dalla libreria del mio compagno spacciatore (non ricordo se perché non si trovassero gli albi, o solo per pigrizia), fu proprio Ken il guerriero, quell’Hokuto no Ken di cui qualche mese fa, Planet Manga di Panini Comics ha proposto una nuova edizione.

Appena letta la notizia del ritorno in fumetteria dell’opera di Tetsuo Hara e Buronson, mi ha colto una certa frenesia. Forse, il ricordo di quell’unico tassello mancante dalla mia “Biblioteca Manga di Formazione” ha giocato un ruolo importante, non so, fatto sta che ne ho attesa l’uscita con particolare intensità. E quando me lo sono ritrovato fra le mani, in un’edizione davvero bella e curata, e l’ho letto d’un fiato, ci sono rimasto di sasso: non solo Ken è ancora decisamente un gran fumetto, ma lo è ancor più di quanto ricordassi (o per lo meno, questo vale sicuramente per il primo tankobon), e la lettura scivola via con un’intensità e una leggerezza impagabili, quella che solo i migliori mangaka sanno dare alle loro pagine e che ti spinge a sfogliarle, senza distrazioni, senza resa, fino alla fine.

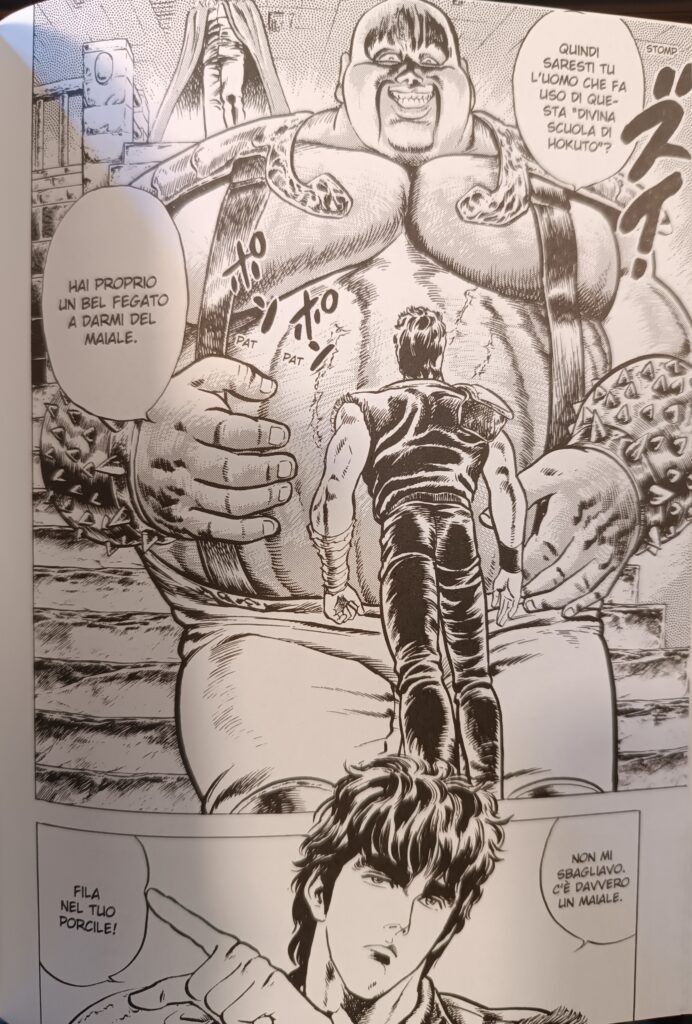

Rivedere i disegni di Hara è stato sorprendente. Ricordo che, per quanto mi abbiano sempre ipnotizzato, nelle nottate alcoliche dell’adolescenza sono stati spesso motivo di gran divertimento fra me e qualche amico fumettaro: supponevamo tra noi che il mangaka utilizzasse per i suoi personaggi un’immaginaria “prospettiva Kirby”: uno stile di disegno che pretende che le mani in primo piano siano gigantesche mentre i corpi a cui appartengono siano, seppur granitici, minuscoli sullo sfondo; Hara faceva lo stesso ma con l’interezza dei corpi rappresentati, con i “cattivi” inspiegabilmente giganteschi e i “buoni” minuscoli, salvo poi, per quanto riguarda i malvagi, nel momento in cui venivano sconfitti, eccoli ritrovare le proporzioni giuste, o a volte, addirittura vedersele ridotte a livelli infinitesimali. I disegni di Hara, oggi, dopo tanti anni, mi si sono improvvisamente imposti all’attenzione non per le criticità ma, all’esatto opposto, per la raffinatezza e la maestria dei pennelli e delle composizioni, anche di quelle più oggettivamente assurde.

Ricordo bene che con l’avanzare della serie, il segno di Hara raggiunge una maturità assoluta (che per i suoi contemporanei avrebbe fatto scuola, per tutta una serie di autori, oggi di culto, che nei primi passi della loro carriera si rifacevano direttamente al suo segno: dallo stesso Hiroiko Araki di Jojo, al Takeiko Inoue di Slam Dunk, fino al Kentaro Miura di Berserk), ma questo primo Ken, con il volto ancora in parte fanciullesco e sgraziato, ha catturato tutta la mia attenzione, rivelandomi un’opera che, ben lontana dall’essere solo piena di botte e machismo come la ricordavo, racchiude un’inaspettata profondità.

All’epoca dei miei 11-12 anni, gli esempi di bene e male più importanti e radicati in me venivano, fortunatamente, non dal mondo reale ma da quelli immaginari. Com’è successo a molti bambini della mia generazione cresciuti in questa parte di mondo, imparavo soprattutto dalle storie. E quelle che più mi erano rimaste impresse all’epoca, erano quelle dei film di animazione Disney, i cosiddetti “Classici”, che ho divorato compulsivamente per gran parte dell’infanzia e dove i “cattivi” venivano quasi sempre puniti con un destino irrevocabile. Gaston che alla fine della Bella e la Bestia precipita nel vuoto, giù dalle mura del castello. Jafar che rimane imprigionato per sempre nella lampada del genio in Aladdin (sequel a parte). Scar nel Re Leone, pure lui, giù da una rupe. E via dicendo. Ma con Ken (e in parte anche con Dragon Ball e poi successivamente, sempre di più, con Naruto), mi trovai di fronte a “cattivi” che, prima di morire, capivano il male che avevano commesso e se ne pentivano. Alcuni cercavano persino un modo per porre rimedio a ciò che avevano causato. Altri, direttamente, diventavano “buoni”. Un punto di vista inedito per gli anni delle mie scuole medie e qualcosa su cui avrei cominciato a ragionare con sempre più intensità.

Questo destino nobile e nobilitante però, in Ken è riservato solo ai “cattivi maggiori”, i cosiddetti “boss finali”. Anche qui infatti, troviamo “cattivi” che muoiono male, e sono solitamente quelli “minori”, gli sgherri, personaggi intrisi di una moralità che non lascia scampo a fraintendimenti o ripensamenti. Uno di questi, quello che potremo considerare l’archetipo di tale schiatta, compare proprio nel primo tankobon: si chiama Cuori, e chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’opera (sia manga che anime) non può non ricordarlo. Cuori è uno dei quattro generali di Shin, il primo mega-boss della serie, nonché arcinemico di Ken per eccellenza (fino all’arrivo di Raoh), perché – Ehi, nati negli ultimi due decenni, arriva uno SPOILER – ha ucciso Yuria, l’amore della vita di Ken (Ehi, gente della mia generazione che non ha mai preso in mano un manga: quando lo guardavate in tv, lei si chiamava Julia). Cuori, dicevamo, è il più terribile dei quattro generali (gli altri, ovviamente, sono Quadri, Fiori e Picche) ed è rappresentato come un omone immenso (con gran spolvero della “prospettiva Kirby” di Hara), pelato e con due baffi a manubrio che gli conferiscono un’aura da bonzo demoniaco. Buronson e Hara si prendono sette pagine per presentarcelo, prima di farlo incontrare con Ken, così che al momento dello scontro saremo ben consci della pericolosità del soggetto.

La scena di presentazione si svolge in un bar, dove due sgherri di Shin picchiano il barista, troppo lento a servire da bere. Entra Cuori, sbadigliando placido, e dice loro di smetterla, prendendo, seppur in modo subdolamente autoritario, le difese del barman: «Forza, continua pure a lavorare», gli dice, «E se hai qualche problema, vienimelo a dire». Insomma, si pone addirittura come suo protettore, concludendo poi con un «Voi siete la nostra preziosa forza lavoro», che rimette tutto in prospettiva. A quel punto però, Cuori, appoggiando le mani sul bancone, si ferisce con alcuni vetri rotti dallo scontro di poco prima e, di colpo, impazzisce. E con la sua mano gigante (“prospettiva Kirby”!) spappola la faccia minuscola del barista. Poi, visto che Cuori, come scopriamo, quando vede il proprio sangue diventa una macchina assassina impazzita, uccide senza distinzione di sorta anche tutti quelli che sono nei paraggi, compresi i suoi sgherri.

Questa scena, che mi è rimasta impressa, cristallina, fin dalla prima lettura trent’anni fa, mi ha insegnato, istantaneamente, la banalità del male. Né più né meno. E poi, altra cosa altrettanto consistente, mi ha insegnato che esiste il potere e che esiste chi lo usa, e spesso chi lo usa, lo fa indiscriminatamente e senza controllo, seguendo le proprie pulsioni, come uno schiavo.

Quasi tutti i “cattivi minori” messi in scena da Buronson e Hara, hanno questa caratteristica: se la prendono con i più deboli, e lo fanno con arroganza e violenza estreme, solo perché possono farlo. Per questo la violenza in Ken – altro punto fondamentale a favore di questo gran fumetto di formazione – non è mai gratuita, ma ha sempre una doppia funzione: pedagogica da una parte (e gliela perdoniamo volentieri) e catartica dall’altra. Ken arriva e, con l’ormai proverbiale «Tu sei già morto!», in un attimo rimette a posto l’ordine sociale, facendo esplodere cervella, cuore e intestini di chi utilizza i primi due solo per produrre elementi da far espellere al terzo.

I “cattivi maggiori” invece, i boss, come si diceva, hanno tutti ambizioni e aspirazioni più alte. Non perseguono il potere per il potere, ma lo fanno per un’idea, spesso malata e fuorviante, certo, ma comunque non unicamente per una forma di desiderio basilare, ma, si può dire, articolata. Shin, il primo che appare (e che in questo tankobon iniziale della serie compie il suo intero arco narrativo), è ancora il più spurio di questi e compie infatti tutte le sue atrocità per amore, o meglio, per un qualcosa di estremamente tossico, che è la sua idea di amore.

Ecco, l’unica nota stonata di questo primo albo, mi è giunta proprio dalla fine di Shin e di come Ken conceda gli onori alla sua salma, dopo averlo battuto e ucciso. Bat, il ragazzino che segue ovunque Ken, gli chiede: «Perché hai scavato una tomba per un simile uomo?» (da quello che abbiamo visto fin qui, Shin, è un assassino senza scrupoli e un sadico, che ha costruito un impero di violenza solo e unicamente per conquistare l’amore di Yuria). E Ken, mentre ha fra le braccia la salma di Shin, risponde: «Perché amavamo la stessa donna».

Ecco, qui casca l’asino. E probabilmente, Buronson poteva tirare fuori una motivazione migliore per quel gesto. Ma niente da fare, erano comunque gli anni Ottanta. E Ken, per quanto pregno di insegnamenti sul bene e il male, rimane sempre anche un fumetto di botte e machismo.

Questo primo numero della nuova edizione di Ken il guerriero, contiene poi, nelle ultime pagine, un breve testo di Nobuhiko Horie, all’epoca della prima pubblicazione redattore di “Shonen Jump” (la rivista su cui esordì Hokuto no Ken nel 1983), che seguì Tetsuo Hara nella creazione dell’opera. Stando a quel che ci dice Horie, fu proprio lui a suggerire al mangaka l’uso dei punti di digitopressione come tecnica di combattimento, così come i nomi Hokuto e Nanto per le due principali scuole di arti marziali della serie.

In particolare, Horie racconta di essersi imbattuto, durante le sue ricerche in biblioteca, in un’antica leggenda cinese che narra di come un ragazzo destinato a morire a 19 anni, su invito del padre, portò saké e vivande a due eremiti che giocavano a Go sotto a un gelso. I due eremiti erano in realtà, il Dio di Hokuto, che controllava la morte e il Dio di Nanto, che controllava la vita. I due, per ringraziare il giovane, gli regalarono la vita che avrebbe perso da lì a poco: Nanto invertì le cifre sul libro della vita, mutando il 19 in 91, e Hokuto fece finta di niente.

Questa contrapposizione basilare vita-morte, viene tradotta nel manga da un’aura e da un atteggiamento particolari che gli autori conferiscono ai seguaci delle due scuole (Ken, Raoh, Toki e gli altri esponenti di Hokuto, sono tutti cupi, seriosi, “oscuri” e la loro ira si scatena sempre con esplosioni di rabbia devastatrice – più volte Ken afferma di essere “il Dio della Morte” – mentre gli uomini di Nanto, come Shin, Rei o anche Souzer, già nei tratti somatici, sono più “apollinei” e solari e la loro essenza, anche quando malvagia, viene rappresentata come più “lucente”), ma anche dal tipo di azione che i loro colpi hanno sul corpo delle vittime.

L’arte di Hokuto, che potremmo definire ctonia, proprio per questo suo legame con la morte, e quindi sotterranea, agisce dall’interno, facendo esplodere verso l’esterno le interiora dei malcapitati. L’arte di Nanto invece, appunto, solare, agisce in maniera contraria, dall’esterno verso l’interno, tagliando come aria i corpi delle vittime.

Interessante notare anche, alla luce di questa testimonianza di Nobuhiko Horie, come il fatto che Yuria si scoprirà poi essere affiliata alla scuola di Nanto, sia un nodo tematico fondamentale nelle basi dell’opera: se Hokuto e Nanto devono cooperare per far avanzare il normale corso dell’esistenza, alternando morte e vita, ecco che quando Yuria di Nanto, l’amore di Ken di Hokuto, viene rapita e poi muore, simbolicamente il mondo “perde” la sua parte “chiara” e rimane solo il desolato deserto post nucleare dove il Dio della Morte si aggira, cercando a tutti i costi di fare il bene, ma facendo invece, forse per costituzione, forse per necessità, l’esatto contrario.

Come un ribaltamento del motto di Goethe, ripreso anche da Bulgakov ne Il maestro e Margherita, a proposito di Mefistofele, essere diabolico e quindi ctonio, Ken, figura di eroe tragico per eccellenza, è parte di quella forza che desidera eternamente il bene ma opera eternamente il male.

Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.