Capitolo terzo – Tre ragazzi a Milano

Capitolo terzo di dodici. Dove ti racconto di uno dei periodi più vergognosi (tra i tanti vergognosi che ci sono stati) della storia dell’Italia unita. E di tre “ragazzi” milanesi che hanno cambiato la storia dell’editoria, del fumetto e del cinema. Roba da niente.

È l’alba del 14 luglio 1938. Se guardi verso il mare cogli la promessa di una splendida giornata di sole temperato. Cesare Civita e suo fratello Vittorio lo fanno per vezzo. Partono da Milano che è ancora buio, per arrivare al sorgere del sole a fare colazione a Boccadasse. In questa luminosa aurora sono seduti al tavolino di un bar che ha appena aperto, in Corso Italia, il lungomare che collega Genova a Boccadasse. Dopo aver parcheggiato al Molo Vecchio (quello che oggi è l’attrazione turistica del Porto Antico), sono passati in un’edicola a prendersi la mazzetta dei giornali. Niente di meglio che sfogliare i quotidiani freschi di rotativa bevendo un caffè e mangiando della focaccia davanti al mare. Quando spiegano sul tavolino del bar il lenzuolo del “Giornale d’Italia”, sulla prima pagina leggono questa frase:

«Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.»

È il nono paragrafo di un articolo anonimo intitolato “Il fascismo e il problema della razza” (che diventerà famoso, ma sarebbe meglio dire famigerato, di lì a qualche settimana, quando – accompagnato da un comunicato del Minculpop sottoscritto da svariati scienziati italiani – sarà pubblicato sul primo numero di “La Difesa della razza” con il titolo di “Manifesto degli scienziati razzisti”).

I due fratelli si guardano negli occhi e non hanno nemmeno bisogno di parlarsi. I loro sguardi dicono una cosa sola: meglio andare via!

A settembre Cesare è costretto – da un laconico discorso di Arnoldo Mondadori che da tempo si sta dando da fare per diventare l’editore di riferimento del regime – a dimettersi da direttore generale dell’Anonima Periodici Italiani, l’azienda con cui Arnoldo gestisce tutte le sue pubblicazioni periodiche.

In quegli stessi giorni la sua cara amica Margherita Sarfatti – che per tutto il decennio precedente è stata l’amante di Mussolini – piomba nella sua casa sul lago di Como e gli consiglia di prendere la famiglia e andarsene al più presto, perché il Duce ha deciso di sposare la folle politica antisemita del suo alleato tedesco. Facciano come lei che in Italia non si sente più sicura e sta per andarsene a Parigi.

Dalla fine di settembre 1938 all’inizio di gennaio dell’anno dopo, tutte le energie di Cesare sono impegnate nell’organizzazione dell’esodo di tutta la famiglia in Francia, da dove poi imbarcarsi per New York, città in cui era nato nel 1905 e da dove la sua famiglia era tornata in Italia, a Milano, nel 1910. Questa decisione si dimostra lungimirante, perché il 17 novembre 1938 in Italia vengono promulgati, con il Regio Decreto numero 1728, firmato da Vittorio Emanuele III, i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che segnano l’inizio della campagna programmatica e persecutoria del governo italiano contro gli ebrei.

A Parigi, Cesare mantiene la famiglia facendo fruttare la “liquidazione” datagli da Mondadori (te lo dico dopo in cosa consisteva) finché, ottenuti i visti, li imbarca tutti da Cannes sul transatlantico Rex (sì, proprio quello che Federico Fellini evocherà in Amarcord) nel luglio del ’39. Lui resta a Parigi, a gestire l’attività che è riuscito a mettere in piedi e che gli permette di avere delle entrate e mantenere la famiglia negli Stati Uniti. Poi scoppia la guerra, e lui non resta certo ad aspettare che i nazisti arrivino sugli Champs. Il 18 settembre sbarca a Newark.

Un anno dopo, nell’ottobre del 1940 è riuscito a costruirsi una nuova realtà professionale che lo obbliga a partire per un lungo viaggio commerciale in Sudamerica. Nel maggio del 1941 si fermerà definitivamente a Buenos Aires, dove darà vita a quella che diventerà la più importante esperienza editoriale di tutto il Sudamerica: l’editorial Abril.

È una vera fortuna che Cesare Civita nel 1941 decida di fermarsi a Buenos Aires per fondare una casa editrice, se non fosse successo probabilmente la storia del fumetto sarebbe stata diversa, ma non è di fumetto che ti racconto in questo saggio. Il fatto è che se Cesare Civita, prima di fuggire in Argentina, non si fosse trovato a Milano, a metà degli anni Trenta, non sarebbe diversa solo la storia del fumetto, lo sarebbe anche quella del cinema. Allora facciamo un po’ di passi indietro, riattraversiamo l’Atlantico (qui non sono passi, sono bracciate e davvero tante) e torniamo a Milano nel 1935, in piazza Eleonora Duse.

Nel 1890 il Conservatorio di Chicago propose a Vittorio Carpi, famoso baritono fiorentino, una cattedra presso il proprio Dipartimento Vocale. Il compenso era di quelli a cui non si può dire di no, e Vittorio si trasferì con tutta la famiglia negli Stati Uniti. Formerà un’intera generazione di cantanti americani, ma questo a noi non interessa.

Quello che ci interessa è che il Carpi si trasferisce in America con tutta la famiglia, la moglie Amelia e le due figlie Vittoria e Lina. Amelia era di origini mantovane e passava spesso lunghi periodi insieme alle figlie nella tenuta della Martinella, proprietà del latifondista Ciro Fano che aveva sposato sua sorella.

Contabile del latifondo era Carlo Civita, nato a reggio Emilia ma cresciuto a Mantova, orfano allevato da due zie professoresse, che – come in una telenovela – si innamora di Vittoria, la figlia più grande del Carpi. Quando il baritono parte per Chicago, Carlo si licenzia e nel 1898 raggiunge la sua amata in America.

Nel 1903 si sposano e due anni dopo nasce il loro primogenito: Cesare. Nel 1907 arriva anche suo fratello Vittorio. Alla fine del decennio Carlo e Vittoria decidono di tornare in Italia, lui si fa affidare la rappresentanza di una fabbrica di macchine utensili americana e apre la sua attività commerciale a Milano.

Nonostante la Prima Guerra mondiale, l’epidemia di spagnola che porterà via numerosi loro amici, e le prime esperienze dell’antisemitismo latente tra la popolazione italiana, per Cesare e Vittorio la fine degli anni Dieci e tutto il decennio successivo, sarà un periodo di prosperità e vita serena. In questi anni Cesare scoprirà una passione che non lo abbandonerà mai: quella per il cinema. Saltava sovente la scuola per infilarsi al Santa Redegonda a farsi scorpacciate di film d’avventura.

Insomma, te la faccio breve, perché dobbiamo arrivare al 1935 e non siamo neppure a metà degli anni Venti. Più o meno dai 16 anni Cesare lascia la scuola, ambiente che non ama, e comincia a lavorare con il padre. Carlo è un vulcano di idee, subito dopo la Grande Guerra, abbandona le macchine utensili e si mette a importare granaglie dalla Romania. Le cose vanno così bene che a metà degli anni Venti, nel momento in cui Milano viene rivoluzionata urbanisticamente, investe nell’edilizia e in poco tempo diventano ricchi. I Civita sono una delle famiglie più in vista di Milano, hanno un palco alla Scala e casa loro è frequentata dai Sarfatti, dagli Agnelli – quando passano da Milano –, dai Mondadori – che dal 1919 hanno trasferito la casa editrice a Milano –, da Marinetti, da Toscanini, da Buzzati, e tutta quella gente lì che finché ti va tutto bene ti sta attorno e ti vuole bene, ma appena le circostanze sono avverse, vede di rendersi irreperibili.

Ben prima che arrivino le leggi razziali, durante una crisi finanziaria nel 1934, tutta questa bella gente che frequentava il salotto Civita, sparirà (tranne – va detto ma ci arriviamo tra poco perché fa parte della storia che ti sto raccontando – Alberto Mondadori).

Tra il 1928 e il 1929, Cesare parte per un viaggio di rappresentanza negli Stati Uniti. Deve incontrare tutti i fornitori del padre per stabilire nuove condizioni. Resterà negli Stati Uniti per nove mesi, e quando vede come si sono evolute in America le stazioni di servizio per le autovetture, decide che è il momento di importarne la formula in Italia. L’utilitaria Topolino è ancora lontana, ma la Fiat 508, conosciuta come Balilla, sta già invadendo le strade. Nel maggio del 1929 torna in Italia e fa allestire davanti all’ingresso della Fiera Campionaria che si tiene in quel periodo, una stazione di servizio completamente funzionante, dotata di ponti elevatori per le riparazioni e di pompe per il rifornimento.

È un successo d’immagine che si trasforma in breve in un vero successo economico, al punto che, invece di continuare a importarne gli elementi dagli USA, si comincia a produrli in Italia. Possiamo dire che, all’inizio degli anni Trenta, grazie a questa idea di Cesare, i Civita sono davvero molto ricchi, al punto di decidere di costruirsi in piazza Eleonora Duse, dove il padre possedeva ancora dagli anni Venti un lotto edificabile, un palazzo personale.

Ecco. Non tutte le idee delle persone geniali si rivelano opportune. Questa, infatti, non fu una buona idea. Cioè: se tu ci passi adesso, al numero 2 di piazza Duse e ti guardi quella meraviglia prerazionalista a pianta irregolare, alta otto piani con le serre all’ultimo piano, ti viene da pensare che Milano non sarebbe Milano senza questo palazzo; ma la storia della sua costruzione, che meriterebbe un saggio a parte, portò la famiglia Civita alla rovina finanziaria.

La costruzione durò dal 1932 al 1934, ma quando proprio nel 1934 le obbligazioni a garanzia dei finanziamenti per la costruzione si trovarono senza valore, la famiglia Civita dovette cedere il palazzo alla Banca Commerciale Italiana alla metà di quanto gli era costato costruirlo. Da questo momento, mentre suo padre cadeva in depressione, per Cesare Civita fu necessario ripartire da zero.

Nella sua inedita autobiografia, che ho avuto la fortuna di leggere grazie a Fabio Gadducci, Civita sostiene di essere stato, proprio in quegli anni, ottimo amico di Alberto Mondadori. Come per quella tra Tomaso Monicelli e Arnoldo Mondadori, non ci è dato sapere quando quell’amicizia sia nata, tra l’altro tra i due c’era una differenza di nove anni e sicuro non si erano incontrati a scuola e anche se negli anni Venti i Mondadori frequentavano casa Civita, Alberto era un bambino rispetto a Cesare. È probabile che i due si siano conosciuti, o per lo meno conosciuti meglio, proprio in quel momento drammatico per Civita: perché Arnoldo aveva affittato e ci si era trasferito con la famiglia, l’appartamento nel palazzo di piazza Duse che Cesare aveva originariamente destinanto a sé, prima del tracollo finanziario. Affittandone successivamente anche tutto il piano terra per destinarlo a sede della redazione delle Edizioni Disney, nuova realtà editoriale controllata da suo padre, per gestire la pubblicazione di “Topolino”.

Sia come sia, quello di cui siamo sicuri è che nel 1935 Cesare e Alberto si frequentavano e che Alberto consigliò a Cesare, visto che parlava bene l’inglese e aveva molti contatti in America, di provare a cercare un impiego presso le Edizioni Disney di suo padre, che – come abbiamo visto – avevano sede proprio al piano terra del nuovissimo palazzo appena costruito in piazza Duse.

Il 6 gennaio del 1936 Arnoldo Mondadori lo assume e in breve tempo Cesare diventa direttore generale delle Edizioni Disney, che si trasformano in una nuova società per la gestione di tutto il parco periodico mondadoriano: l’Anonima Periodici Italiani.

Non ti starò a raccontare delle idee innovative che Civita apportò alle varie riviste mondadoriane, non ti racconterò del suo sodalizio con Cesare Zavattini e della profonda amicizia con Saul Steinberg. Però una cosa mi piace ricordarla.

Gli storici del fumetto italiano, nelle loro opere – spesso inutilmente – monumentali, fanno cominciare la scuola Disney italiana nel 1937 con la pubblicazione a puntate della storia Paolino Paperino e il mistero di Marte di Federico Pedrocchi. Ora questa storia, dimenticabile e dimenticata, è stata la prima, ma avrebbe potuto esserlo un’altra qualsiasi. Il dato rilevante non è, come credono questi “storici”, la storia in sé di un autore come Pedrocchi, che stava effettivamente creando – al di là dei risultati estetici – un nuovo mestiere, ma il fatto che la casa madre americana aveva concesso a Mondadori il permesso di produrla in proprio e pubblicarla. Questo grazie alla lungimiranza di Cesare Civita, che ebbe quest’ideuccia da niente: produrre direttamente in Italia le storie per i periodici Disney, e che riuscì a concludere un’accordo con Herman “Kay” Kamen, il responsabile dei diritti per i personaggi Disney e l’inventore del loro merchandising.

Al di là di Pedrocchi, se abbiamo potuto leggere le storie di Romano Scarpa e di Giorgio Cavazzano – come poi avremo ai tempi della Abril, Hugo Pratt e Héctor Germán Oesterheld – lo dobbiamo proprio a Civita.

Consapevole di questo, quando lo licenziò a causa delle leggi razziali, Mondadori – probabilmente per alleviare il suo senso di colpa – gli concesse i diritti sulle storie a fumetti prodotte in Italia. È con quella “liquidazione” che ci camperà la famiglia fino al suo arrivo a Buenos Aires.

Ma sto divagando, come sempre. L’interesse di questo saggio è il cinema, anzi un film in particolare. Concentriamoci su questo. L’amicizia tra Cesare e Alberto era animata proprio dalla passione per il cinema, ed era in questo arricchita e fomentata dal cugino di Alberto, a cui lo legava un profondissimo affetto, e che era – se mi hai letto dal primo capitolo ormai lo sai – Mario Monicelli.

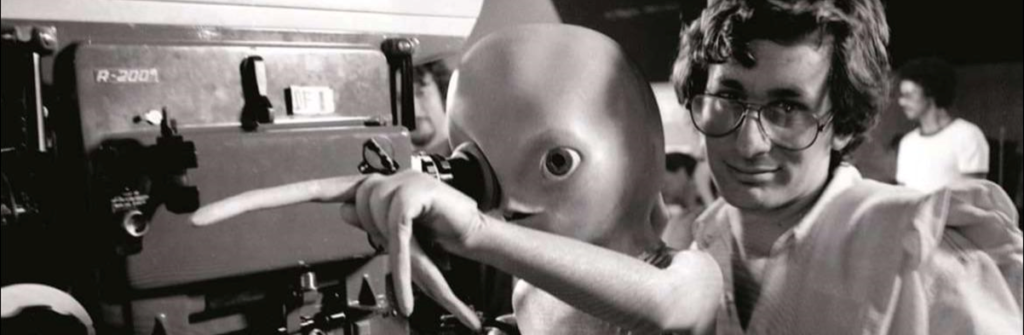

Proprio in quel 1935 che tanti cambiamenti ha segnato nella vita di Cesare, i tre decidono di girare un mediometraggio: I ragazzi della via Pal.

Dei tre, quello che intraprenderà poi una lunga carriera cinematografica – lunga come tutta la sua Vita – sarà proprio Monicelli. Se mi segui, nel prossimo capitolo, ti racconto nel dettaglio come andò.

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.