Chi di noi non ha mai sognato di essere quel tipo un po’ folle, capace di dire qualsiasi cosa, anche le verità più scomode, senza finire nei guai? Beh, esiste una figura che rappresenta proprio questo desiderio: il giullare di corte. Quella presenza bizzarra, caotica, imprevedibile, che si aggirava per i palazzi reali con campanelli e battute al vetriolo. La sua missione? Raccontare verità scomode facendo ridere (o almeno, provandoci). E ora dimmi, cosa c’entra questo strano tizio con il Joker? Tutto e niente. E con l’archetipo del Trickster? Tanto, credimi. Forse più di quanto tu sia pronto ad ammettere.

Perché il giullare e il Joker non sono solo l’ennesima incarnazione di quella figura archetipica che non si limita a farti ridere, ma ti ruba pure il terreno da sotto i piedi. Curioso? Ottimo, allora partiamo per il nostro consueto viaggio tra mitologia, fumetti e risate – alcune amarissime.

Ogni cultura ha il suo Trickster. Nel Giappone medievale c’era il kitsune, quella volpe dispettosa che amava cambiare forma per prendersi gioco degli umani. I vichinghi avevano Loki, un Dio che sarebbe stato perfetto in una telenovela per quanto era complicato. E in Africa (e nei Caraibi), c’era Anansi, un ragno-eroe così furbo che pure le sue ragnatele raccontano storie. È una figura che vive ai margini della società, ma che, proprio grazie a questa posizione liminale, ci rivela quali sono i limiti su cui fondiamo ciò che chiamiamo società.

Secondo Paul Radin (il nerd ufficiale dei Trickster), queste figure condividono tratti ben precisi. Sono marginali, sessualmente ambigue, geniali e contraddittorie. Rubano, imbrogliano e sono esilaranti. Hermes, con il suo bastone e i sandali alati, è un esempio perfetto: furbo come un ladro, elegante come un direttore creativo di Gucci.

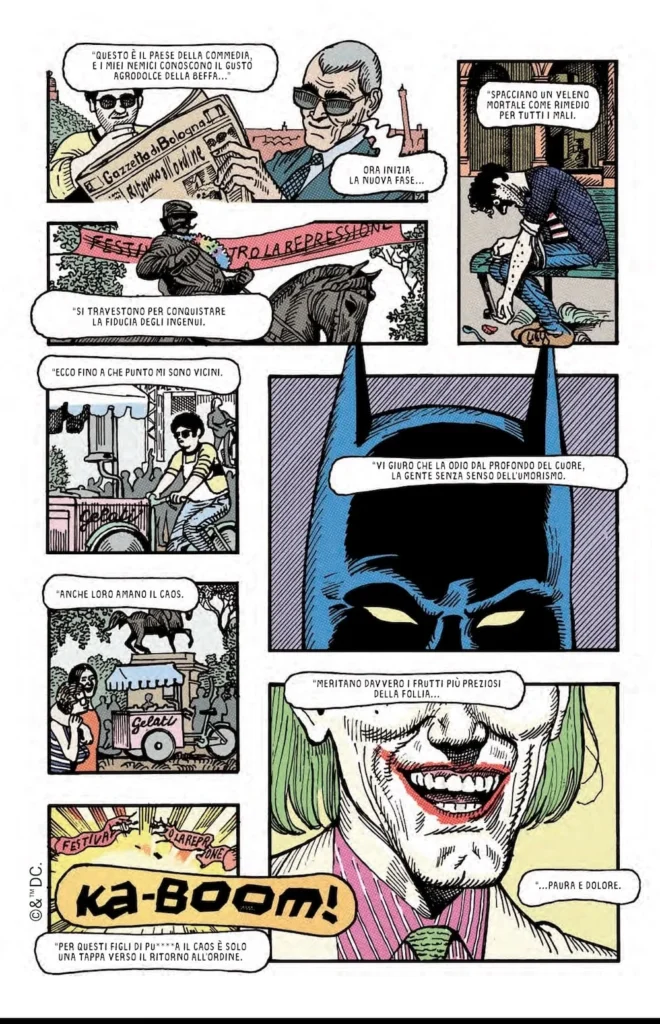

Ma il vero colpo di scena è che queste caratteristiche non sono rimaste intrappolate nei miti delle società primitive ma si sono evolute. Sì, parliamo di loro: Bugs Bunny, Jack Sparrow, Tyrion Lannister, e ovviamente… l’arcinemico di Batman che ha fatto della sua risata un’arma: il Joker, l’epitome del Trickster moderno. Lui non è solo un cattivo: è un agente del caos, una forza imprevedibile che si diverte a sovvertire l’ordine costituito. Incarna l’imprevedibilità: scherzi crudeli che passano dal ridicolo al tragico in un battito di ciglia. Non sai mai se ti ruberà il portafoglio o ti farà saltare in aria. E quella mancanza di origine chiara? Perfetta. È come dire: «Chiunque può essere Joker».

Meglio ancora, il Joker può essere ovunque: è lo spunto su cui si costruisce Joker: Il Mondo. Pubblicato da DC Comics, questo volume raccoglie una serie di storie brevi che vedono il Joker lasciare Gotham City per avventurarsi in giro per il mondo. Ma attenzione: non aspettarti una guida turistica. Ogni storia è un’immersione nei margini culturali, politici e sociali delle diverse nazioni che il Joker visita, dal Messico alla Corea del Sud, dalla Spagna all’Argentina, passando per la Turchia e la Polonia, dove tra l’altro torna prepotentemente il termine “giullare”. Il progetto coinvolge autori e artisti locali, ognuno dei quali offre una prospettiva unica sul rapporto tra il Joker e il contesto culturale in cui si muove. In questo modo questo fumetto diventa un esperimento culturale per esplorare il modo in cui il clown interagisce con società diverse dalla sua. E indovina un po’? Non sempre se la cava bene.

Nei Paesi europei come Spagna, Germania e Italia, il Joker sembra quasi spaesato: la sua follia è vista con ironia, come quella di un qualsiasi turista americano che si trova fuori posto. Per questo Joker: Il Mondo è molto più di una raccolta di storie; è uno specchio deformante che riflette le tensioni culturali e politiche globali. Il viaggio del Joker attraverso i continenti non è solo geografico, ma simbolico: ogni tappa esplora come il caos, incarnato dalla figura del Trickster, si adatta (o fatica ad adattarsi) ai contesti locali. Questo non è un Joker universale, ma un Joker che cambia faccia, un turista inquietante che si scontra con i limiti e i margini di ogni cultura.

In molte delle storie emerge una dinamica di colonialismo o di colonizzazione culturale. Per esempio, nella storia ambientata in Turchia sul finire dell’Impero Ottomano, il fondatore del manicomio di Arkham diventa l’emblema della predazione occidentale e il Joker, prodromo di sé stesso, l’elemento di sopravvivenza di una cultura molto più antica.

Un discorso simile emerge nella storia ambientata in Polonia, dove il quadro di Jan Matejko con Stańczyk – il giullare che profetizza la caduta del regno polacco – diventa uno specchio inquietante del Joker. Come Stańczyk, il Joker si pone ai margini del potere, denunciandone le contraddizioni e prefigurandone il crollo. In questa chiave, il Joker diventa un profeta della fine dell’impero americano: il suo caos è un riflesso delle tensioni interne di una nazione che, pur dominando culturalmente il mondo, sta iniziando a mostrare le sue crepe.

Altrove, il tema della colonizzazione culturale si fa ancora più esplicito. In Camerun, la violenza del Joker esplode in un contesto già segnato dalla brutalità coloniale attraverso la manipolazione del potere psichiatrico. Un esempio ancora incisivo si trova nella storia ambientata in Corea del Sud, con un taglio più horror: qui il Joker è di nuovo il simbolo di una colonizzazione culturale che si manifesta attraverso la follia omicida.

In Messico, invece, Joker ci guida a svelare il rapporto predatorio di un padre sul figlio. La sua follia sadica lo riduce a un animale in catene ma ci riconsegna la metafora visiva della relazione disfunzionale tra Stati Uniti e Messico, in cui il paese latino è ridotto al rango bestiale perché tenuto alla catena. Nel vicino Brasile è la violenza istituzionale a esplodere prepotentemente, attraverso lo spettro della colonia di Barbacena, col suo genocidio silenzioso, arrivando a mettere in difficoltà persino il nostro clown.

Come dicevo prima, però, nelle storie ambientate in Spagna, Germania e Argentina, il Joker sembra talmente fuori posto da perdere parte della sua natura di Trickster per diventare, paradossalmente, un portatore di ordine. Questa confusione tra la marginalità del Joker e i margini geografici e sociali in cui si muove lo costringe a confrontarsi con uno stato che risulta caotico persino per lui. In Germania, per esempio, vediamo un Joker che abbassa il volume della musica in un locale: un gesto che, per quanto banale, ribalta il suo ruolo tradizionale di destabilizzatore. Invece di alimentare il caos, il Joker lo contiene, riducendo il rumore e ristabilendo una forma di equilibrio.

In Argentina, il suo intervento è ancora più emblematico. Qui, il Joker appare alla fine della storia, deciso a minacciare un suo ammiratore che, ispirato dalle sue gesta, ha scalato i vertici della criminalità legata agli hooligans argentini. Questo Joker non si limita a ispirare il caos: lo regola, quasi fosse un’autorità morale per chi tenta di emularlo: diventa così un restauratore di ordine.

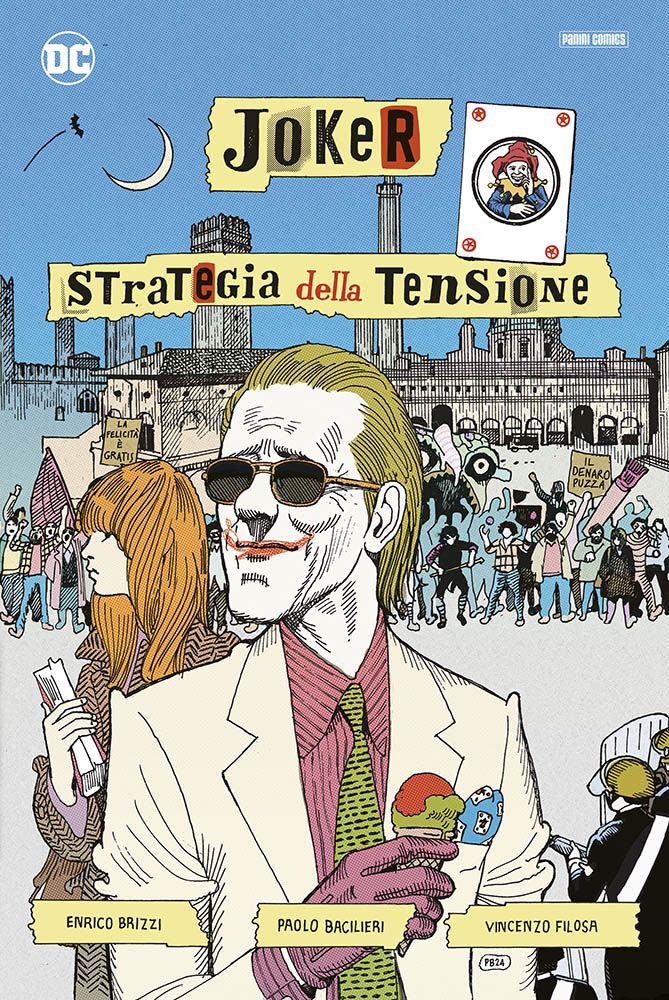

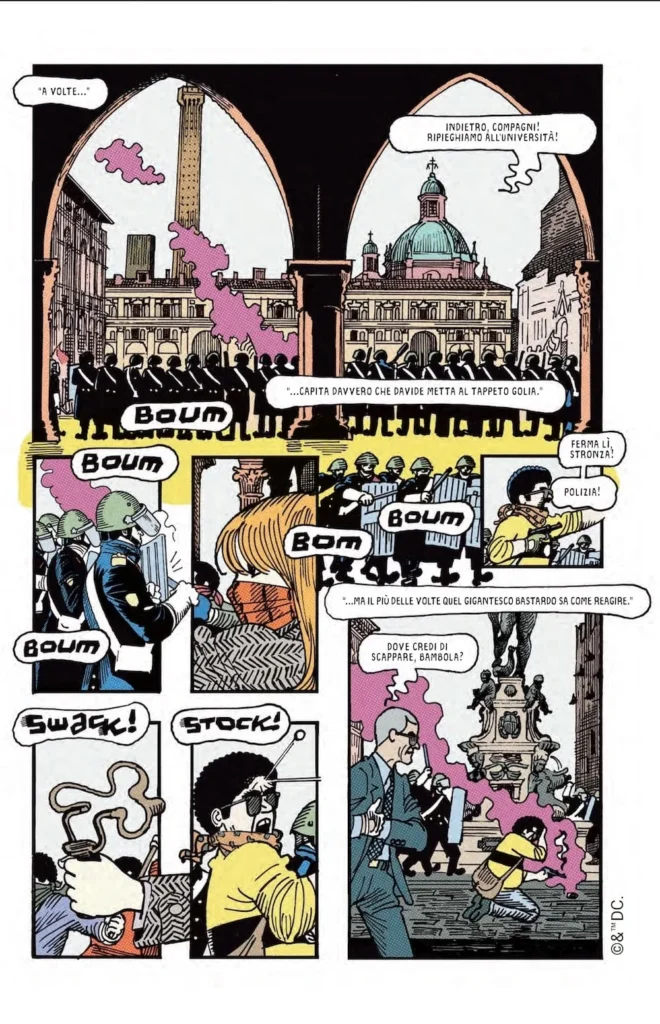

Il caso italiano, però, aggiunge una complessità ulteriore a questa dinamica. Nella storia ambientata a Bologna durante gli anni Settanta, il Joker assume il ruolo della sua nemesi, travestendosi da Batman per ristabilire un ordine che, nella sua versione, è tutt’altro che convenzionale. Schierandosi con i manifestanti contro la polizia, il Joker crea un cortocircuito tra ordine e disordine, trasformando le forze dell’ordine negli antagonisti e ponendo sé stesso come il difensore di un caos “giusto”. Questo ribaltamento di ruoli parla direttamente alla nostra attualità, in cui le forze istituzionali si palesano come il nemico dei margini di qualsiasi società.

Se in Spagna, Germania e Argentina il Joker sembra adattarsi al contesto diventando un regolatore del caos, in Italia la sua essenza di giullare emerge in tutta la sua potenza. Non è più solo un elemento di disturbo, ma una lente attraverso cui leggerci: il suo schierarsi con i ribelli e contro il sistema mostra la forza risolutrice del caos creativo e anarchico che il giullare incarna.

Se c’è una lezione che ogni Trickster ci insegna, è che il caos non va ignorato. È una forza capace di mettere a nudo le ipocrisie e di aprire spiragli in un sistema rigido. Ma cosa accade quando ridiamo solo per alleggerire il peso, senza coglierne il significato?

Ridere può diventare un modo per non prendere le cose sul serio, per non affrontare davvero il giullare in ognuno di noi. E se il caos che incarna viene domato – reso inoffensivo, ridotto a pura caricatura – siamo di fronte al rischio più grande: un mondo in cui ogni ribellione è sterilizzata e ogni risata svuotata di significato.

Queste storie di un Joker in giro per il mondo ci avvertono anche che un Trickster reso innocuo non è più una minaccia per il sistema, ma solo il suo ornamento. Quando la sua capacità di destabilizzare svanisce, il dissenso è già stato assorbito. La risata, allora, non è più liberazione, ma una forma di assuefazione.

Forse, più che ridere, dobbiamo imparare a guardare nel disordine che il giullare porta con sé, ricordando che il caos non è solo distruzione, ma soprattutto una possibilità di cambiamento.

è scrittore di mezza tacca, disegnatore a tempo perso e suonatore di citofoni (in cui fa le pernacchie prima di scappare) ma nella sua carriera vanta anche esperienze teatrali e cinematografiche poco riuscite, alcune brevi incursioni nel mimo e nel porno ne fanno un artista completo.

In preda ad una crisi di mezza età, senza i soldi per comprarsi la spider e troppo apatico per intraprendere la classica relazione con una ventenne, sceglie di prendersi una laurea in antropologia. Ma siccome a lezione si annoia infila le graphic novel dentro le sovracopertine dei libri di testo e alla fine, facendo confusione tra gli argomenti delle lezioni e quello che legge, inizia a scrivere cose strane che ancor più stranamente vengono pubblicate.