Era l’estate del 2007 e vivevo un periodo di transizione. Concluso il primo anno del ginnasio, mi avviavo verso il secondo con il dubbio di trovarmi nella scuola sbagliata. Come se questo non bastasse, il monopolio degli interessi sportivi, detenuto fino a quel momento dal calcio, si stava lentamente indebolendo. Stavo scoprendo il basket. Per giunta, nel modo più assurdo possibile. Cioè grazie a una trasmissione televisiva che andava in onda su Italia Uno, “Slamball”. Il programma e lo sport eponimo furono un fuoco di paglia, una meteora che attraversò i mesi bollenti, per spegnersi in quelli freddi. Eppure, tra un «Mamma, butta la pasta!» di Dan Peterson e una schiacciata, mi innamorai dei salti a canestro.

Già all’epoca ero appassionato di fumetti, in particolare leggevo alcuni manga. Tra i battle shonen come Saint Seiya, Naruto, One Piece e Fairy Tail, che mi avrebbero accompagnato ancora per un paio d’anni, facevano capolino i tankobon di Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi.

Il passaggio è stato semplice: amavo (e amo) il calcio e i fumetti, quindi leggevo un fumetto che parlava di calcio; appena iniziai a giocare a pallacanestro, andai alla ricerca di una lettura che la mettesse al centro delle vignette.

Mi fiondai su Slam Dunk di Takehiko Inoue, ma il primo approccio non fu affatto semplice. Per due motivi. Anzitutto non ero abituato al fatto che il mangaka alternasse disegni potentissimi, realistici e curati meticolosamente ad altri caricaturali e abbozzati: mi sembrava quasi che non prendesse sul serio il basket, ossia ciò che per me in quel momento aveva la priorità. In secondo luogo, ero convinto che avrei letto un manga pieno di partite interminabili, gesti atletici, vittorie o sconfitte e nient’altro. Insomma, ero sicuro di tenere in mano un Capitan Tsubasa declinato verso la pallacanestro. Invece, in Slam Dunk, c’erano elementi che mi turbavano. C’erano le risse. La bomba scoppiò quando arrivai all’equivalente dei volumi 5 e 6 dell’ultima ristampa Panini Comics (2019-2021).

In quelle pagine c’erano personaggi che se le davano di santa ragione e lo sport finiva ai margini. Ma come, leggevo Naruto e One Piece, ero un grande appassionato di Dragon Ball e mi stupivo per delle risse scolastiche? Sì, stava proprio lì il problema: le risse scolastiche.

Dragon Ball (soprattutto lo Z), Naruto e One Piece (almeno quello prima maniera) sono principalmente storie di mazzate, al punto che vengono date per scontate e ci si stupisce se sono assenti. Il contesto è diverso.

Il mio contesto, ai tempi, era la scuola, in un periodo in cui era meglio non attraversare i corridoi con la testa troppo altra, altrimenti partiva un «Oh, cazzo squadri?!» del bulletto di turno. Per me e per quelli come me, le zuffe non avevano niente di divertente e di figo, erano piuttosto qualcosa da cui stare alla larga il più possibile.

Quindi, eccomi lì, a leggere di quello che, come il “pavido Peter Parker”, nella quotidianità avrei volentieri evitato. A quel punto accaddero due cose: mi innamorai del personaggio di Mitsui (quello più umano ma anche più rissoso) e dopo una pausa di riflessione proseguii la lettura. La serie divenne una delle mie preferite di sempre e i capitoli relativi alle botte una sorta di pegno da pagare, anche nelle varie immersioni successive, per godere di un fumetto eccezionale.

Così, fino all’ultima rilettura, in lockdown, proprio grazie alla ristampa Panini. Sarà stato il periodo che portava con sé blocchi forzati e rapide evoluzioni, magari anche nei gusti, ma ho apprezzato tutto. Anche le liti e i guai. Per la prima volta, ho scorto l’umanità dei personaggi anche tra quelle vignette.

Memore delle buone sensazioni del 2020, eccomi nel 2021 a provare, con fiducia, Tokyo Revengers, manga di Ken Wakui di cui le risse sono la premessa e lo sviluppo.

La trama, almeno alla partenza, è piuttosto semplice, così come lo sono i dialoghi che la portano avanti insieme a tantissima azione. Takemichi Hanagaki ha superato i vent’anni e vive un po’ allo sbando. La ragazza che frequentava alle medie muore in un attentato organizzato da una gang della capitale giapponese. Mentre il ragazzo è molto turbato dalla notizia, finisce inavvertitamente sotto un treno. Invece di morire, però, si ritrova nel passato e decide di cambiare il corso degli eventi. Per riuscirci, il protagonista deve navigare in un mare di minacce, vendette, pestaggi programmati e altri innescati per un nonnulla.

Non esattamente il tipo di fumetto che il giovane me avrebbe letto.

La prima cosa che mi è venuta in mente, sfogliando Tokyo Revengers, è stata Slam Dunk. Anzi, le risse di Slam Dunk. E subito mi sono chiesto: ma i genitori di “‘sti regazzini” che si sentono al centro del mondo, detenendo persino il potere sulla vita o la morte di qualcun altro, dove sono? Non li vedono rientrare devastati e pieni di lividi? Ma nessuno pensa ai bambini, come recita il vecchio adagio? Ma mamma e papà che fanno, per parafrasare i meme politici?

Valeva negli anni Novanta per il manga di Inoue, vale oggi per quello di Wakui. In entrambe le opere ci sono questi adolescenti con le mani in tasca, l’andatura traballante e un po’ ingobbita, la strafottenza e l’irrefrenabile necessità di affermare loro stessi anche a spese degli altri. In Tokyo Revengers molto più che in Slam Dunk c’è la sensazione perenne di trovarsi a leggere qualcosa di assurdo e surreale, talmente assurdo e surreale da far dimenticare, a un certo punto, quanto lo sia, per scendere in un microcosmo infernale dominato da studenti che fanno tutto fuorché andare a scuola e studiare. Bighellonano in giro, si atteggiano a salvatori della patria o a rivoluzionari, proclamano slogan e gridano dichiarazioni di guerra, menano le mani, si danno appuntamento a raduni motociclistici e vivono in un universo esclusivamente maschile in cui gli unici adulti sono i medici degli ospedali. Sì, anche questi ragazzi, ogni tanto, hanno bisogno dei “grandi”, ma solo in casi estremi. Ah, ovviamente nessuno si fa domande, neppure quella più naturale, ossia: «Come ti sei ridotto così, fanciullo che ti presenti sanguinante al pronto soccorso?». Quindi, figurarsi se qualcuno inizia a riflettere sulla criminalità organizzata giovanile e cerca di porvi rimedio.

A pensarci è il solo Takemichi. Certo, lui è interessato, perché vuole salvare la sua ex ragazza. Certo, per farlo, viene coinvolto in una serie di risse. Però, se il fine giustifica i mezzi, forse prima o poi nella Tokyo di Wakui tornerà la pace. Ed è lì che voglio arrivare: voglio vedere come l’eroe (?) riuscirà a vincere la battaglia. Come se leggessi una commedia plautina, dopo aver assimilato il prologo che in soldoni svela anche il finale, desidero percorrere il cammino che mi porterà, spero con la coerenza che unisce i primi sette volumi, alla conclusione della storia.

Nell’attesa, con un ritmo indiavolato che impedisce di soffermarsi più dello stretto indispensabile sull’introspezione psicologica dei teppisti, i colpi di scena si susseguono uno dietro l’altro. I salti temporali tra il presente narrativo e i primi anni Zero più che chiarire e risolvere gli eventi complicano l’intreccio, consentendo alla componente investigativa, che sta in sottofondo a tutta la serie, di emergere di tanto in tanto.

Con il manga edito in Giappone da Kodansha Ltd. e in Italia da J-Pop/Edizioni BD non siamo dalle parti di Inio Asano, sebbene qualche momento lasci intravedere, controluce, la malinconia tipica dei giovani tratteggiati dall’autore di Buonanotte Punpun. Piuttosto ci orientiamo verso uno specifico territorio dell’adolescenza, ancor più preciso se teniamo conto che non viene esplorato da tutti i teenager. Infatti, fortunatamente non tutti esperiscono un delirio di onnipotenza che li porta a fondare gang o a entrare a farne parte, molti si accontentano di dare un senso alle ore trascorse a scuola e al campetto, confrontandosi pacificamente, magari attraverso la condivisione delle passioni, con i coetanei e i più grandi. Come facevo io con i miei amici.

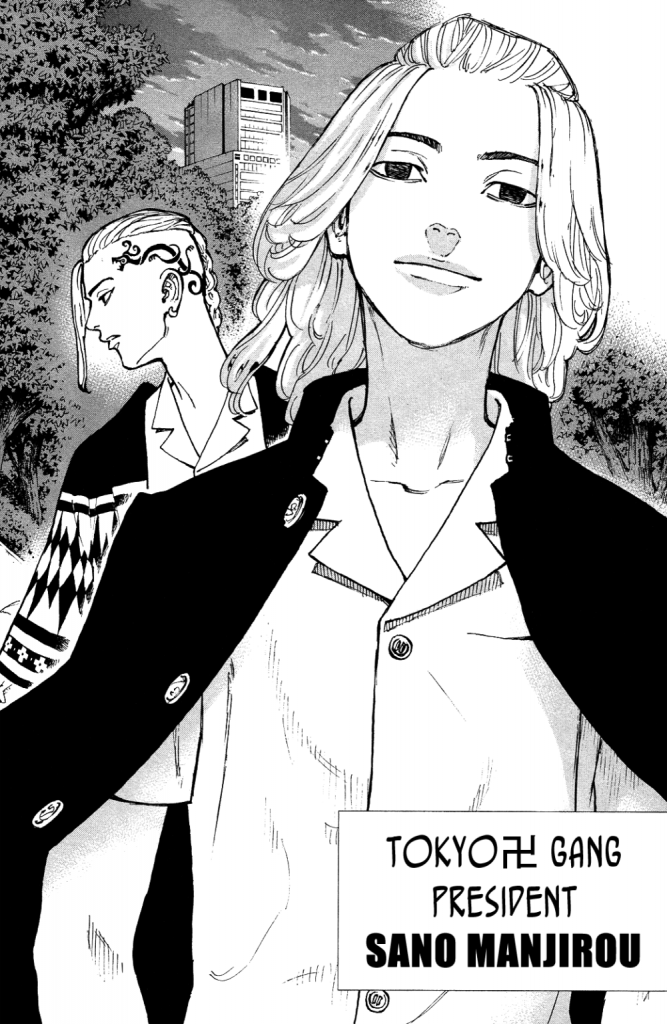

Ma i ragazzi di Tokyo Revengers non sono come me: loro, per la maggior parte, sono simili a delle divinità scese sulla Terra, incarnatesi nei corpi di quindicenni che arrivano perfino a uccidere, entrando in una specie di modalità berserker. Al riguardo colpisce soprattutto un personaggio, un creativo miscuglio tra Napoleone Bonaparte, i più cazzuti ammiragli di One Piece e Freezer di Dragon Ball. Un classico: il piccoletto è il boss. A dire il vero in questa serie, ancora in corso in Oriente e già trasposta in un anime, c’è un po’ la tendenza a ripetere il paradigma: quello bassino e ammiccante, all’apparenza innocuo e gentile ma allo stesso tempo capriccioso e umorale proprio come gli dei del mito greco, è il grande capo ed è fortissimo, mentre il bestione che lo accompagna è una guardia del corpo tutto sommato inutile perché, per quanto se la cavi nel combattimento, resta comunque inferiore alla persona che teoricamente dovrebbe proteggere. Però, tra i vari capibanda ce n’è uno che si fa notare facilmente: Mikey, un biondino che nel presente di Takemichi domina la città con la violenza e il terrore e nel passato qualche volta fa quasi tenerezza.

Per cercare di umanizzare alcune delle sue creature, Wakui ricorre ai flashback, quindi a un terzo livello di narrazione (se si considera il 2017 il primo livello e il 2005 il secondo). Anche in questo frangente, non si concentra su chissà quale approfondimento caratteriale dell’individuo, tuttavia ne mette in luce l’evoluzione. Per esempio, abbozzando le vicende che hanno portato Mikey sulla cattiva strada e delineandone il (bizzarro) codice d’onore, fa intendere che non è un mostro come sembra – ma neanche un santo, sia chiaro. Del resto, un dio può permettersi di essere al di là del Bene e del Male…

In fin dei conti, quello di portare il pubblico dalla parte del cattivo è un mezzuccio da scrittore navigato e, perché no, un po’ pigro, ma non posso negare che lo stratagemma funzioni, dal momento che fatico a pensare alla trasformazione del ragazzo da re di una delle tante gang di Tokyo a imperatore della malavita, che organizza attentati a cuor leggero. Per dirla tutta, in assoluta sincerità, l’autore è riuscito a farmi provare simpatia per un teppista. Senza la pretesa di cercare per lui giustificazione o redenzione, tifo per lui e mi preoccupo per la sua sorte.

Questa mia “preoccupazione” si accompagna a una domanda che mi pongo spesso durante la lettura. Dato che, semplificando al massimo, il racconto è composto da situazioni nuove modulate seguendo all’incirca lo stesso schema, ogni volta sembra esserci la svolta che risolve tutto. Allora, puntualmente, mi viene da chiedermi quanto la serie possa andare avanti. Nel dettaglio, mi ritrovo a pensare a quali soluzioni possa sfoderare l’autore non tanto per chiudere la storia quanto per portarla oltre ogni tappa, all’apparenza decisiva. Nell’interrogarmi, mi sento coinvolto in un gioco, in una sfida con il mangaka. «Riuscirai a tenermi incollato alle pagine fino alla fine?», gli chiedo nella mia mente.

Per ora sì, Wakui mi tiene incollato alle pagine. Lo fa anche disegnando con uno stile chiaro e dinamico, con pochi tratteggi, linee cinetiche dosate, vignette organizzate su due e tre strisce che confluiscono ed esplodono in splash-page dal forte impatto visivo, giustificate dal plot e non gratuite. L’artista sceglie un tratto “fighetto”, mainstream e ricercatamente accattivante, ma anche personale, perché è capace di modularlo tra linee spesse e sottili, tonde e spigolose, e di differenziare tra loro i personaggi, di caratterizzarli con semplicità ed efficacia. Alla fine basta poco: i capelli più lunghi o più corti, una coda di cavallo invece di una treccia, un tatuaggio sul collo e non sulle tempie, una giacca sbottonata e non chiusa fino al collo, dei canini più affilati o addirittura delle palpebre leggermente più calanti degli standard.

C’è solo un caso in cui la strategia della diversificazione fallisce: quando vado a comparare i ragazzi, in particolare il protagonista, con le loro controparti adulte, mi rendo conto che… non invecchiano. Iperbole a parte, lo scarto tra il Takemichi quattordicenne e quello ventiseienne è minimo e si misura solo nel colore e nel taglio della zazzera.

Parlando di somiglianze, è bene sottolineare anche quelle che consentono di riconoscere un modello, uno stereotipo presente in Tokyo Revengers, evitando di intendere il termine in senso negativo: se tra le vignette vedo un tizio che cammina con le mani in tasca e veste dei pantaloni larghi all’altezza dei quadricipiti, so che si tratta di un delinquentello; se ne vedo uno seduto su uno scalino con le gambe larghe, la testa bassa e i gomiti appoggiati alle cosce, so che è un vandalo in erba; se ce n’è uno con lo sguardo vacuo, il capo ciondolante, il busto leggermente ruotato e i pugni chiusi, so che è meglio aspettarsi pochi convenevoli. Anzi, con tutti e tre la cosa più intelligente da fare è tirare dritto e stare ben attento, perché quelli un «oh, cazzo squadri?!» non lo negano a nessuno.

Sognava di diventare un calciatore professionista, ma a sedici anni si è svegliato e l’incubo è cominciato. Continua ad amare il calcio tanto quanto ama leggere fumetti di tutti i tipi. Cerca di sbarcare il lunario, scrive per QUASI e Lo Spazio Bianco, parla per il podcast hipsterisminerd e per LSB Live.

Una risposta su “«Cazzo squadri?!»: Gli dei teppisti di Tokyo Revengers”

Jessy & Yina

Yina: Stavo facendo una presentazione con Jessy quando abbiamo iniziato a leggere le sue recensioni.Jessy ha visto che aveva scritto una recensione su questo manga, quindi abbiamo deciso di leggerlo(Jessy aveva guardato l’anime e io ovviamente no).

Mia madre era una appassionata di Slam Dunk quindi ho guardato qualche episidio.

Jessy: Mi è piaciuto molto la sua recensione, sono una appassionata di Tokyo Revengers.