Enrico Ruggeri è, da sempre, la prova vivente della correttezza della teoria di Tommaso Labranca sul trash.

…a proposito, da quanto tempo i suoi testi fondamentali mancano dalle librerie (fisiche e digitali)? Non so chi ne detenga i diritti, se ancora Castelvecchi, o Einaudi, o Ventizeronovanta o qualche erede, ma lo scongiuro, chiunque sia, di dare, al più presto, nuova vita editoriale (magari con un’unica edizione critica) a saggi come: Andy Wharol era un coatto, Estasi del pecoreccio, Chaltron Hescon e Neoproletariato. Nell’attesa che questo avvenga, esorto te, lettrice o lettore, a mettere da parte la tua proverbiale pigrizia e la tua taccagneria, e a procurarti al più presto i due volumi di Neve in agosto, in cui Luca Rossi ha raccolto, per Ventizeronovanta, tutti gli interventi giornalistici (scritti alimentari) di Labranca.

Sì, scusami, hai ragione. Fai bene a richiamarmi all’ordine se no chissà dove finisco con questo divagare. Dunque, dicevamo…

Il trash, secondo Labranca (sto tagliando giù alla bruttodio), non è un prodotto culturale di cattiva qualità, ma consiste in quel risultato grottesco, patetico, alle volte tragico, che deriva dal voler fare qualcosa o essere qualcuno per la cui realizzazione non si hanno le capacità o le possibilità. Pensa, appunto, a Ruggeri: negli anni Settanta vuole fare il punk (ci intitola addirittura l’album dei Decibel, così: Punk) e gli viene una roba beat tipo primi New Trolls; negli Ottanta aspira a fare lo chansonnier maudit (ricordi l’album Enrico VIII, con quell’imbarazzante versione della Foreign Affairs di Tom Waits?) e gli viene una roba da crooner di provincia; poi, nei Novanta diventa tutto rock, si concia come i fratelli Gallagher, ma i suoi pezzi li confondi con quelli di Umberto Tozzi (d’altra parte, nell’87 ci ha fatto un Sanremo proprio con Tozzi). Nel febbraio del 1993 vince Sanremo con Mistero, una canzone che quei gazzettieri che non distinguono un accordo da una melanzana, definiscono come il primo pezzo rock al festival, ma che in realtà ricorda una via di mezzo tra Don Backy e Raf.

Dici: vabbè e perché ci hai raccontato questa cosa? Cosa ci importa a noi di un vecchio negazionista antivaccinista (vagamente razzista, decisamente reazionario) che si crede un Agamben ma risulta una sottospecie di Fusaro? Perché quello stesso mese di febbraio in cui Ruggeri vince Sanremo, viene rilasciato il terzo singolo tratto dall’album Erotica di Madonna: Bad Girl. Una ballata pop di cristallina bellezza, e di profonda tristezza, prodotta da quel geniaccio prolifico di Robert Pettibone.

Il problema degli intellettuali che vivono troppo a lungo è che, pur rincoglionendosi e perdendo, con l’età, la capacità di comprendere il tempo in cui si ostinano a vivere, invece di starsene buoni a guardare i cantieri, non riescono a smettere di sdottorare sulla contemporaneità da tutti i pulpiti da cui l’hanno sempre fatto. Nel 1990, quando ripubblica e aggiorna un suo saggio di vent’anni prima: Kitsch: antologia del cattivo gusto, Gillo Dorfles ha ottant’anni e un evidente principio di decadimento cognitivo che lo porterà a descrivere Madonna come il punto di confluenza del kitsch e del cattivo gusto. Non ti rimando al pezzo su Madonna pubblicato da Labranca sul numero 13 della sua webzine “Labrancoteque”, ma concorderai con me che parlare di cattivo gusto a proposito di Madonna è un’emerita cazzata e che invece, se la sua stella brilla da quarant’anni, è perché a caratterizzarla sono uno stile e un’eleganza assolutamente mimetiche ma al contempo uniche (individuali) e inarrivabili.

Non so tu, ma io nel 1993 ho 25 anni, procrastino la mia carriera di studente universitario per non dover andare a lavorare (sempre stato debordiano, anche quando non lo sapevo!), adoro Madonna dai tempi di Like a Virgin e di Cercasi Susan disperatamente, e mi piace un sacco come suona e cosa racconta Bad Girl. L’impossibilità di trovare il coraggio di amare (quindi di vivere) se non nelle sostanze e nei comportamenti che ci danno euforia deresponsabilizzandoci: nello specifico l’alcool, il tabacco e il sesso occasionale. Non mi piace invece, il video girato da David Fincher. Lo trovo fottutamente moralista e mi sembra che tradisca la lettera della canzone, facendo morire Madonna (morte annunciata nella sequenza d’inizio) per mano di uno dei suoi amanti di una sera, come fosse colpevole di qualcosa, come se se la fosse cercata, ma affiancandole un angelo custode che per tutto il tempo, per quanto impotente, veglia su di lei e ne accoglie lo spirito (una specie di perdono? la puttana ha pagato con la vita le sue colpe e ora assurge in cielo).

Insomma, nonostante il video, sarà una delle canzoni che ascolterò di più per tutto l’anno.

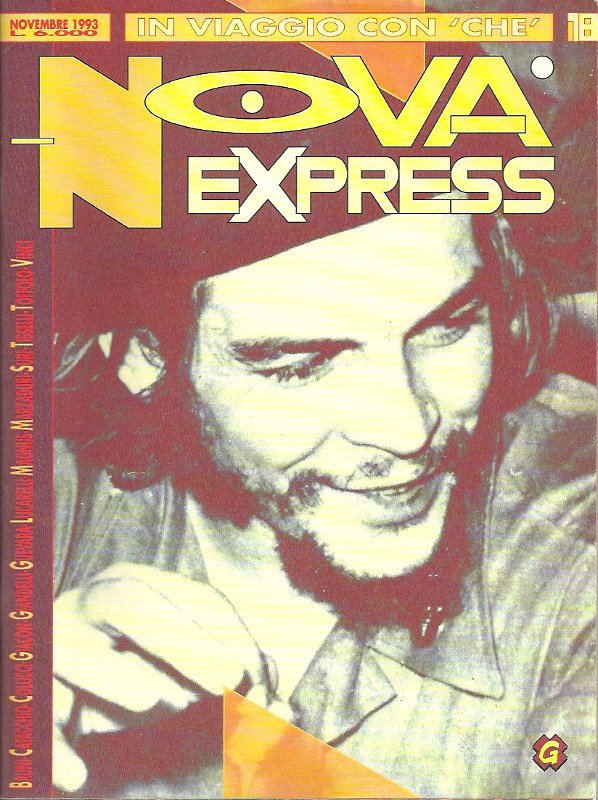

La sto ancora ascoltando quando, a novembre, esce il numero 18 di “Nova Express”: l’ultimo. La seconda serie di “Nova”, quella che va dal numero 13 al numero 18, diretta da Pino Cacucci, a me piaceva, per la grafica, il formato e la carta (i fumetti e gli scritti no, troppo ripiegati sugli autori bolognesi), anche più della prima serie. Quest’ultimo numero poi, aveva una copertina strepitosa, una foto bellissima di Che Guevara. Me ne innamoro.

Vorrei dirti che da qualche parte la conservo ancora, ma non posso: non conservo niente. Cioè. Non è vero. Una cosa di quel numero la conservo. Un ritaglio. Quella della foto che Luigi Bernardi aveva scelto per accompagnare il lungo editoriale con cui ci comunicava, a noi sparuti lettori, la morte di “Nova”. Lo faceva sempre con gli editoriali della nuova serie della rivista, una specie di rubrica, Le immagini del Gaijin, incastonata nel centro del testo e con sopra un suo commento, in cui ci spiegava il ruolo fondamentale che quell’immagine aveva avuto nella formazione del suo immaginario (ne ricordo, per esempio, una bellissima di Gudrun Ensslin). La foto che ho ritagliato è quella di Lilli Carati usata per la locandina del film Le evase, del 1978.

Il commento di Bernardi alla foto, a rileggerlo oggi mi appare in tutta la sua retorica e il suo moralismo (della stessa matrice di quello di Fincher), con una punta di cattivo gusto (chissà che ne avrebbe pensato Dorfles?) quando paragona la vita sfortunata della Carati e la vita effimera della rivista. Ma tutto quello che noto in quel momento è che In quella foto Lilli ha 22 anni ed è bellissima.

Me ne innamoro.

Una cosa che mi è incomprensibile è la nostalgia per i tempi passati. Per carità, io nei Novanta ci stavo una meraviglia: ero giovane, avevo un sacco di capelli e non bastava una notte brava a mettermi fuori combattimento per una settimana. Però, fare ricerche in quel decennio era un’insopportabile rottura di cazzo. Non starò a raccontarti il tortuoso percorso che dovetti risalire, come un giovane salmone del pop, per ricostruire la biografia di Lilli Carati fino a quel novembre 1993. Oggi basta digitare il suo nome in un motore di ricerca e hai tutto in una schermata. Anche se sono invecchiato e mi sono spelacchiato, e non reggo più nemmeno una serata movimentata (figurati una notte brava), penso che sia decisamente meglio così.

Comunque.

Ileana Caravati nasce a Varese il 23 settembre del 1956. Infanzia tranquilla, serena, normalissima. Ma poi cresce e per un adolescente sveglia, intelligente e irrequieta Varese è una città troppo stretta. Ileana è scatenata, a sedici anni scappa a Torino dove convive con un ragazzo. Il padre la ripesca e la manda in un collegio svizzero gestito da suore, per vedere se la raddrizzano. A diciotto anni decide che non le interessa finire gli studi, trova un compromesso con suo padre e si trasferisce a Milano, dove si iscrive a una scuola per indossatrici. Più per noia che per altro, partecipa a Miss Italia ‘74. Arriva finalista e vince il premio Miss eleganza. È bellissima, non si può non notarla. Franco Castaldi la mette sotto contrato per sette anni. Si trasferisce a Roma e interpreta una prima particina nell’orrendo Di che segno sei? di Bruno Corbucci. L’anno dopo, il 1976, è protagonista del dimenticabile (non fosse per la sua presenza) La professoressa di scienze naturali. Da questo momento diventa Lilli Carati. «Ero bona, non facevo storie per spogliarmi, ovvio che mi proponessero un sacco di parti», dice lei stessa in un’intervista rilasciata a “La Stampa” nel 1977 per la promozione di Candido erotico film diretto da Claudio Giorgi (il cui soggetto fu scritto, guarda caso, da Luigi Bernardi). L’intervista si conclude così: «Del cinema non mi fregava niente, ma adesso vorrei che mi desse qualche altra sensazione oltre a quella di freddo perché recito senza vestiti. Sarò più selettiva».

In qualche modo lo fu. I film in cui recita dal 1978 al 1980 non sono capolavori (tranne Avere Vent’anni di Fernando di Leo, che un capolavoro, nella versione author’s cut, lo è davvero e sul quale, prima o poi ci torno con il metodo usato da Labranca per Il vedovo di Dino Risi) ma hanno tutti più di un motivo di vero interesse.

Potrebbe spiccare il volo verso un vero successo, ma comincia a fare uso di eroina e presto ne diventa dipendente. C’è un’intervista su Rai1 a “TG L’UNA”, del 1981, dove lei completamente strafatta e bellissima, in mezzo al kitschissimo (in senso pienamente dorflessiano) Karlheinz Stockhausen, imbarazzante caricatura di un intellettuale impegnato, e al disgustoso conduttore che sciorina battute di cattivo gusto, è l’unica che mantiene una dignità che sconfina quasi nell’eleganza altera (c’era un senso nel premio che le dettero nel 1974).

È l’inizio della fine. Diventata professionalmente inaffidabile a causa della dipendenza, per pagarsi l’eroina le resta solo la possibilità di recitare in una manciata di film porno e in servizi fotografici per “Le Ore”. Tenta due volte il suicidio e nel 1988 finisce a processo per concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel 1993, quando Bernardi pubblica quel trafiletto su “Nova”, ha appena finito di scontare la sua pena e si sta disintossicando in comunità. Quello che succede dopo non rientra nei limiti temporali di questi prolegomeni. Sappi soltanto che nel 2011, proprio mentre si stava preparando a tornare sul set, le viene diagnosticato un tumore al cervello, che la porterà alla morte il 21 ottobre 2014.

La parte più moralistica del commento di Bernardi alla foto di Lilli è quella in cui dice che a un certo punto le si è rotto dentro qualcosa e allora ha cominciato a bucarsi. Per drogarti devi essere rotto, guasto. Naah! Nella lunga video-intervista (Una vita da eroina, la trovi su Youtube) realizzata nel 1994 da una Lilli ormai disintossicata, all’intervistatrice che le chiede quando le si è incrinato dentro qualcosa e ha cominciato a drogarsi, lei risponde che non era stata questione di qualcosa che si era rotto: all’eroina ci era arrivata come tappa finale nella ricerca di alleviare il proprio disagio esistenziale. L’eroina, all’inizio, le dava quel senso di beatitudine, di pace, di tranquillità che lei stava cercando da tempo. La droga domava la sua irrequietezza, le dava la convinzione di essere migliore, di recitare bene, di essere felice. In poche parole: le mentiva. In realtà non c’è nessuna felicità in ciò che facciamo per alleviare il nostro dolore, anzi, ciò che facciamo spesso lo aggrava. È la nostra condanna, e non riguarda solo la droga.

Oggi, alla luce di questo, penso che quella canzone, Bad girl, che più ho ascoltato in quel 1993 in cui ho ricostruito la sua storia, sia quella che meglio potrebbe essere usata a commento della vita di Lilli Carati.

«Bad girl, drunk by six

Kissin’ some kind stranger’s lips

Smoke too many cigarettes today

I’m not happy

I’m not happy

This way»

Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.