Il World Wide Web, l’invenzione di Tim Berners-Lee, è stato un regalo inatteso per la mia generazione. Noi nati da qualche parte tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo (X, non boomer: se si usano le classificazioni generazionali come insulto, lo si faccia, almeno con precisione), ci siamo infilati negli anni Novanta al nostro meglio, nel pieno delle forze.

Quando la realtà ci è cambiata sotto le dita e davanti agli occhi, passando per un doppino telefonico (se non hai mai sentito il melodico gracchiare di un modem in connessione, non puoi davvero sapere cosa sia la nostalgia), il mondo è diventato più vicino.

Mentre quegli antichissimi browser caricavano pagine statiche e immagini che comparivano una fetta alla volta, sentivamo che nulla sarebbe più stato come prima. Improvvisamente tutto quello che volevamo era a portata di clic. Quasi tutto.

Ci abbiamo messo un bel po’ per capire che c’era una fregatura. Eravamo obnubilato dalle infinita possibilità che il nuovo paradigma di accesso ai saperi ci offriva: potevamo accedere agli articoli di un’oscura rivista accademica texana che analizzavano la struttura delle narrazioni di Rod Serling, chiacchierare in un newsgroup con il vincitore dell’ultimo premio Urania, scaricare video porno dell’incredibile durata di 30 secondi, litigare con un ignoto islandese sui paradossi temporali indotti dalla continuity sghemba di Star Wars, oppure avere informazioni contrastanti su che vino accoppiare a un risotto con i funghi. Quando finalmente la nostra velocità di accesso alla rete è aumentata, quando abbiamo finalmente avuto una connessione domestica che non richiedesse una telefonata urbana al provider Internet, la fregatura si è palesata ai nostri occhi in tutta la sua magnificenza.

Tutti quei contenuti meravigliosi raramente erano nati per vivere in rete. Estratti dai loro contenitori originari diventavano assoluti. Ed è stato così che sono arrivati i gestori dei contenuti, i sistemi per la pubblicazione dei contenuti, i maestri dell’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca. L’egida sotto cui si combatteva questa battaglia era «Content is King», a scapito della progettazione e delle idee. E un po’ alla volta si sono spenti (soprattutto per la loro incapacità di essere contemporanei di se stessi) quegli attori industriali che mettevano insieme i contenuti con un’idea progettuale.

Ciao ciao, editoria.

È vero: Gutenberg ha trasformato ogni persona in un lettore e Berners-Lee (suo malgrado), dapprima, in un artista e, poi, in un editore. E questa metamorfosi non ha nulla a che fare con l’estetica punk del “Do It Yourself”. Da una parte, produce autori e collettivi con un grado di altissima professionalità (spesso indistinguibile da quella dell’editoria maggiore) e capacità sempre maggiore di accesso e d’uso degli strumenti distribuiti. Dall’altra, conduce gli editori alla deprofessionalizzazione. L’aver spostato il cuore delle loro competenze dai mestieri del libro alla gestione delle tecnologie (unito alla precarizzazione selvaggia – in atto da decenni – dei lavoratori) ha portato le case editrici ai nastri di partenza, azzerando di fatto il vantaggio di esperienza. I più grandi editori competono alla pari con quei tre ragazzi della provincia lucana che hanno deciso di pubblicare i loro libri.

L’aver messo al centro il contenuto, ogni singolo contenuto, polverizzando, nei fatti, la presenza, l’idea e la riconoscibilità a vantaggio di aggregatori che consentono di accumulare pollicioni e cuoricini in timeline infinite, ha distrutto ogni ipotesi di progetto.

Ci sono stati, nel tempo, diversi modi per fare i libri. Non sono uno storico dell’editoria e non mi sento in grado di una classificazione così netta, ma la tracotanza che talvolta esibisco mi induce a pensare che quei modelli editoriali, di volta in volta più o meno culturali, più o meno industriali, possano essere ascritti ai miti classici.

L’editoria, dalla Bibbia di Gutenberg ai giorni nostri, ha mostrato, nel tempo, i pregi e i difetti dello stagno di Narciso e del Pomo d’oro, del filo di Arianna e della nave di Teseo, addirittura del vaso di Pandora.

In questo momento, mi pare proprio che il mito con la maggiore capacità di raccontare lo stato dell’industria sia il letto di Procuste.

Te lo ricordi? Il brigante Procuste, dico. Te lo ricordi?

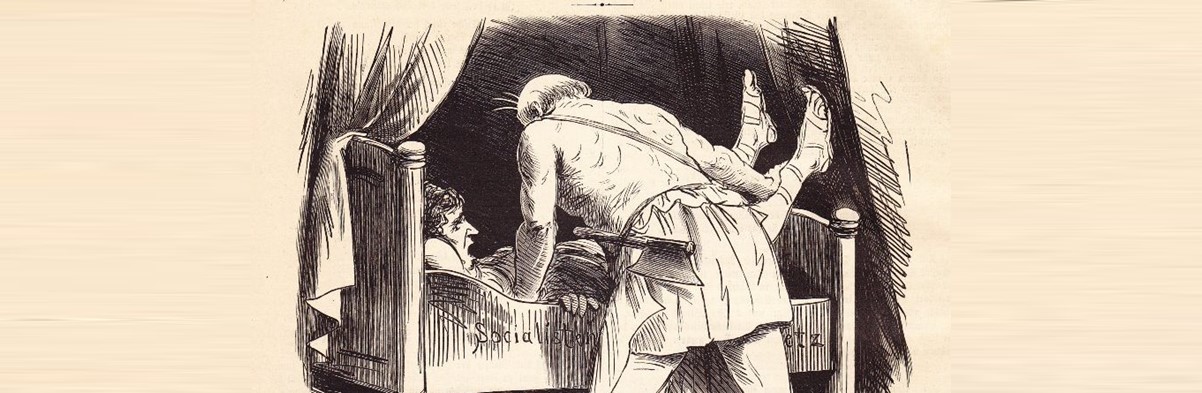

Procuste, che significa “lo stiratore”, era il soprannome di Damaste. Una sorta di bandito della Comasina che, invece di aggirarsi nell’area nord milanese, prendeva di mira i viandanti tra Megara e Atene. Quando un malcapitato veniva catturato dal leggendario brigante, questi veniva posto su un letto che, agli occhi di Procuste, rappresentava la dimensione standard dell’essere umano. Altro che Uomo Vitruviano! La preda del brigante, se troppo piccola, poteva essere stirata, perché si allungasse fino a essere dilaniata, oppure poteva essere tagliata e martellata, quando le sue misure eccedevano quelle del letto. Pare che Procuste sia stato ucciso da Teseo, proprio quello della nave, che gli comminò la medesima pena che il brigante riservava alle sue vittime (e quelle sono attitudini che ti restano addosso, fino a tramutarsi in vizio).

L’editoria funziona sulla scorta di sistemi classificatori. Ci sono i generi, le collane e i formati.

Erich Linder diceva che l’editoria è la più antindustriale tra le industrie, perché invece di vendere il minor numero di prodotti possibile nella maggiore quantità possibile di esemplari, realizzando così il guadagno più alto, produce la maggiore quantità di titoli, riservando a ognuno cura e dedizione, da vendere in un numero esiguo di copie. Proprio per sopperire a questo paradosso, l’editoria tenta una standardizzazione delle forme, per far credere agli acquirenti di trovarsi di fronte a merci omogenee. Si dà un tono, l’editoria. Cerca di mascherarsi da industria.

Il mondo cambia. La rete offre contenuti elementari polverizzati, adatti a essere consumati in fretta, al ritmo dei pollici che scorrono sullo schermo di uno smartphone e del doppio tap che regala un cuoricino o un pollicione. Le case editrici, da sempre affascinate dai numeri, divengono ebbre leggendo il numero straordinario di follower e di like. Se una percentuale minima di quei pollicioni si traducesse in copie vendute, quel libro risalirebbe come un salmone la corrente delle classifiche: si potrebbe addirittura credere di essere dinnanzi a un prodotto industriale.

Allora, sempre più spesso troviamo libri che aggregano, su carta, i microracconti nati per Instagram, perdendo in velocità di scorrimento e guadagnando in persistenza nella vita del consumatore. Quei racconti, quei contenuti, incastrati nel nuovo formato, devono essere, di volta in volta, stirati per occupare tutto lo spazio, fin quasi a essere dilaniati, oppure menomati per entrarci.

La situazione in sé non è affatto grave quando ci troviamo di fronte a contenuti realizzati da giovani autori che hanno sviluppato il ritmo sul formato di Instagram. In fondo gli editori sono abituati a fare le peggiori schifezze sulle opere che devono pubblicare. Basti pensare ai numeri della rivista “Alter alter” in cui compaiono i primi capitoli di Adéle Blanc-Sec: per assecondare un assurdo formato poster, sedici pagine del fumetto di Tardi venivano pubblicate su un enorme foglio di carta a colori, piegato quattro volte e poi usato per involtolare, come un pesce, un inserto spillato in bianco e nero. Oppure, ancora, i montaggi e gli smontaggi delle pagine di Hugo Pratt, ricostruite a tre o quattro strisce, per assecondare diverse esigenze di dimensioni e paginazione. Oppure, di recente, l’assurda scelta di una casa editrice di qualità, come la canadese Drawn & Quarterly, di pubblicare il nuovo libro di Julie Doucet, Time Zone J, progettato per essere un leporello, una lunghissima striscia di carta su cui scorrono tutti i disegni: D&Q ha preso quel gioiello e lo ha legato con un’incomprensibile cucitura idiota che impedisce di srotolare il manufatto sui pavimenti di casa e di muovere il corpo nello spazio per conquistare la storia.

Gli editori, per far aderire il libro al letto di Procuste del formato, sono capaci delle peggiori nefandezze. una striscia di disegni da scorrere sullo schermo non li spaventa per niente.

La situazione diventa assurdamente paradossale quando la formattazione errata non è imposta dall’editore, ma è l’elemento centrale della progettazione dell’autore stesso. Sono sempre di più i fumetti costruiti come se fossero un’infilata di contenuti, pensati per essere fruiti, un po’ alla volta, su Instagram e che, invece, sono pubblicati direttamente in formato libro.

Faccio un unico esempio, il più doloroso: Barbarone di Gipi.

Gipi è un grande autore, le cui ultime prove, La terra dei figli e Momenti straordinari con applausi finti, non convincono per niente. Di recente pareva che avesse distolto la sua attenzione prevalente dai fumetti per dedicarla a illustrazioni, giochi di ruolo, cinema, televisione, sceneggiature, qualche striscia su Instagram.

Barbarone, il suo ultimo fumetto, appena uscito per Rulez, allinea gag disomogenee che avrebbero goduto di una vita autonoma sulla timeline di un social. In quel libro, l’autore affastella una serie di battute su stereotipi di varia natura, muovendosi con assoluta padronanza nei luoghi più comuni. Gioca così tanto con il cattivo gusto da rimanerne intriso. Come dice Andreu Martin, «se mangi troppo spesso chorizo, poi puzzi di chorizo».

L’effetto finale è che sembra di trovarsi di fronte alla versione a fumetti di una commedia all’italiana degli anni Ottanta, sceneggiata e diretta da Castellano e Pipolo: una sequenza di barzellette, adeguatamente vestita di tette e culi e battute gigione e ammiccanti.

Assomiglia un po’ all’autocensura. L’autore che si controlla da solo, si pone spesso vincoli più stringenti di quelli che gli sarebbero stati imposti da un organismo di controllo.

Il graphic novel costruito assemblando micronarrazioni Instagram è diventato un formato riconoscibile. Un letto di Procuste che, per chi ha trovato un modo efficace di espressione in quel social network, è un male necessario, l’imposizione di un’industria che non riesce a essere industria davvero.

Poi, c’è chi ha deciso che, all’obbedienza e alla sottomissione a quella dittatura, ci avrebbe aderito spontaneamente.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).