Winsor McCay, all’inizio del Ventesimo secolo, ci ha insegnato uno sguardo nuovo. Ci ha fatto vedere come il disegno, applicato alla nascente industrializzazione della cultura, poteva entrare ovunque. L’illustrazione, il fumetto, il commento giornalistico, i cartelloni, il cinema d’animazione, il vaudeville…

Ci ha gridato con forza che con il disegno si può dire tutto. Staccandosi dalla dittatura delle parole che spesso tendono a costruire campi semantici da cui è impossibile uscire. Labirinti verbali nei quali perdersi fino a quando non si torna al punto da cui si è entrati o si sbuca dall’unica uscita frequentata da tutti.

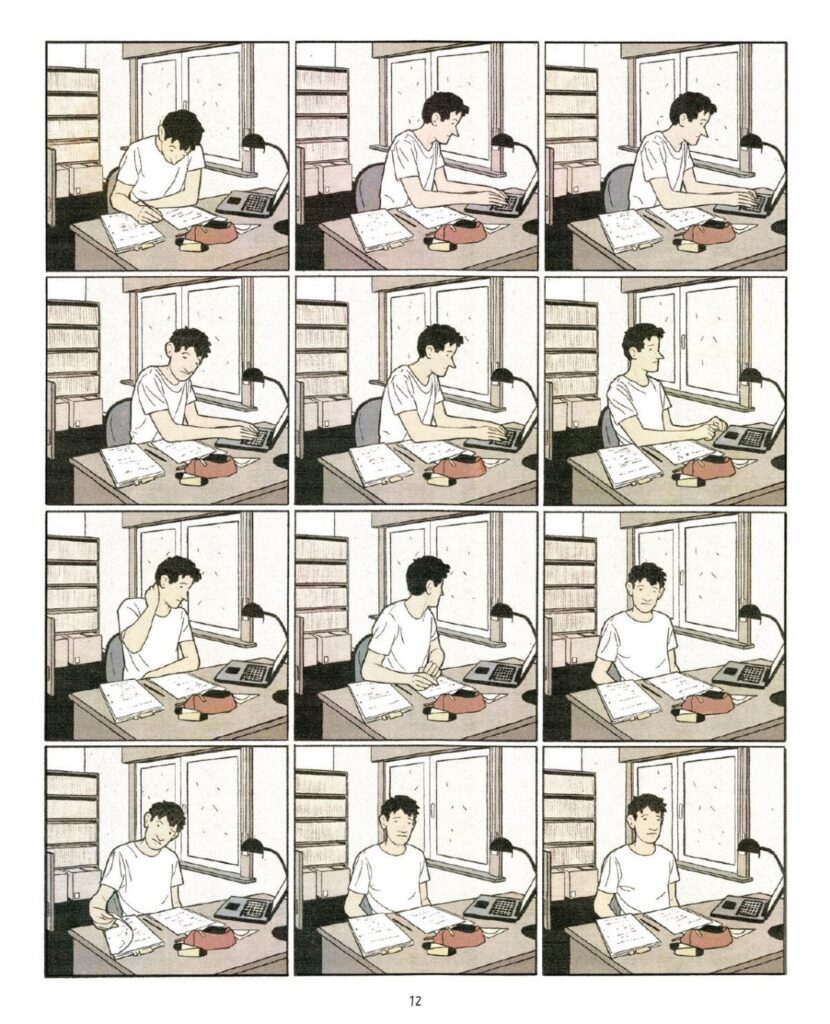

Mi sveglio all’una di notte. Ho dormito una manciata di minuti e non riesco a riprendere sonno. Mi giro. Gioco un po’ con il cellulare. Poi mi alzo e afferro dalla mensola un fumetto che ho preso qualche mese fa: Aaron di Ben Gijsemans. Lo guardo e mi stupisce per gli stessi motivi per i quali mi ha sorpreso quando l’ho visto in libreria. È disegnato benissimo, all’incrocio tra la tradizione della linea chiara franco-belga, Winsor McCay e Chris Ware. Pagine regolari tassellate di vignette quadrate: quattro strisce per pagina; ogni striscia tre quadretti. Pochi ambienti, nessun cambio di inquadratura: un fondale – come nell’animazione più tradizionale – su cui pochi personaggi, tipicamente uno alla volta, non si muovono quasi.

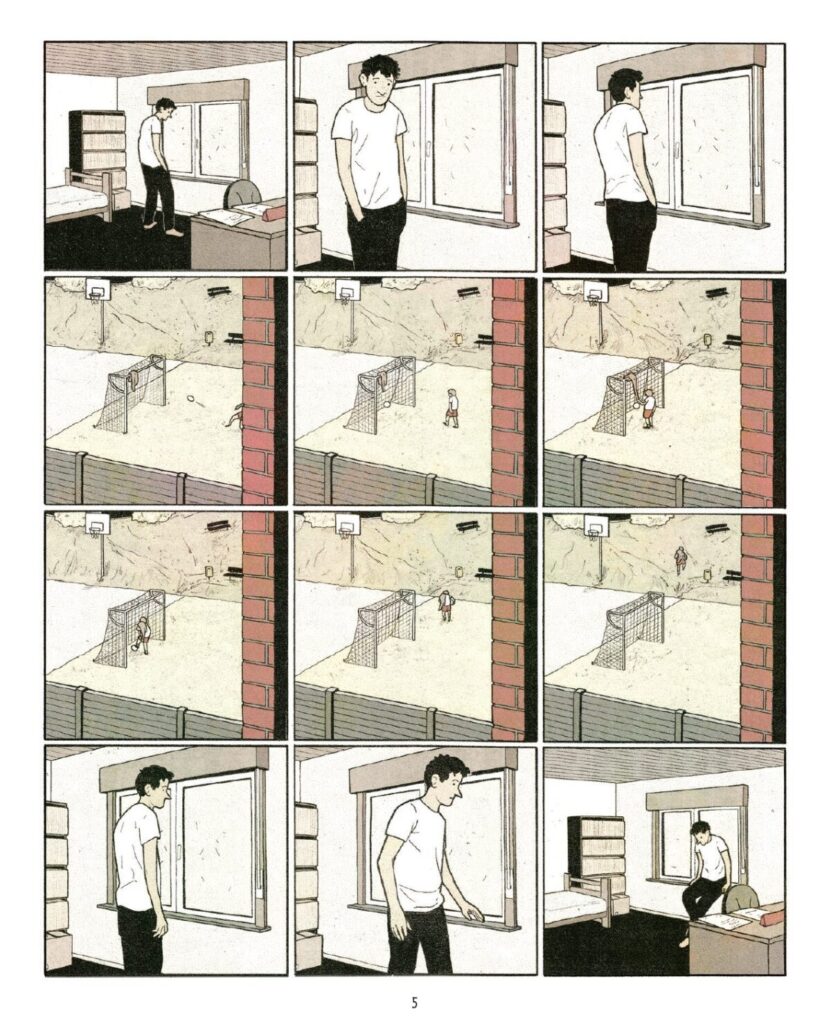

C’è questo ragazzo che si chiama Aaron e ha vent’anni. È chiuso nella sua cameretta, si gira nel letto in mutande e legge fumetti; oppure studia, legge, cerca informazioni in rete, prende appunti, guarda dalla finestra un campo da calcio e un bambino che gioca, da solo, a pallone. In casa, due genitori noiosi che fanno cose noiose da genitori, si innestano benissimo nella vita priva di eccezioni di Aaron.

Anche i fumetti che legge sono noiosissimi. E li leggiamo con lui. Robaccia statunitense degli anni Cinquanta che sembra non aggiungere niente alla vicenda. Esattamente come tutto ciò che accade quotidianamente nelle stanze della nostra vita.

La storia non decolla mai. Non accade nulla. È ipnotica, insopportabile, estenuante.

Addirittura il tentativo di seduzione di una ragazza che avvicina Aaron al bar – la sola volta in cui il giovane inamovibile protagonista sembra aver bisogno di socialità – è deludente.

Poi c’è quella mansarda. E quel bambino da far addormentare.

Aaron è la storia di un pedofilo che non fa male a nessuno. Che non trasforma mai le sue pulsioni in violenza. Ratigher, nel richiamo in quarta di copertina, definisce il libro «straziante, irricevibile e al contempo magnifico». E ha proprio ragione.

Chiudo il libro e cerco di andare a dormire, con pessimi risultati. Ormai sono le quattro. Mi giro un altro po’, mi alzo e mi faccio un caffè. Durante il giorno ne parlo con tutte le persone che incontro. Non mi molla. Quelle pagine in cui non succede niente continuano a riverberarmi dentro. Mi stupisce – più della maestria nella gestione dei registri di Gijsemans – la mia assenza di giudizio nei confronti di Aaron. Voglio bene a quel ragazzo, anche se le sue pulsioni devono essere rimosse, elise, censurate. Ecco: poiché il suo desiderio non si trasforma in azione, non riesco a considerarlo “sbagliato”. Mi spaventano i suoi dolori, le sue paure, la tristezza esasperante che schiaccia la sua vita.

Mentre lo racconto dico: «Cazzo! Quello è un pedofilo!» E sento lo schifo che quella parola scatena in me e nei miei interlocutori.

Sistematicamente, le persone con cui parlo mi rispondono: «No, non lo è. Non fa niente. Si chiude in bagno e si fa una sega.»

Dannazione! Quel libro, con le sue duecento pagine di disegni (dodici per pagina: duemilaquattrocento!) mette in crisi il senso che diamo alle parole. Il desiderio non può, non deve essere un crimine. Neanche quando è indirizzato verso i pensieri che più ci fanno schifo.

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).

Una risposta su “Con il disegno si può dire tutto: Aaron di Ben Gijsemans”

Patfumetto

E’ vero che che qualsiasi pensiero, se non messo in pratica, dovrebbe essere sempre non censurabile. C’è però un problema di accettabilità se questo desiderio venisse espresso anche solo a parole. Perché non censurarlo vorrebbe dire anche dare plausibilità e libertà a qualcosa che è in potenza. Credo siano pochi i pedofili che riescono a trattenersi. Essere molestati da bambini è un’esperienza che anche nelle forme meno estreme ti segna la vita. Non so se un giorno riuscirà a leggere questo libro