– Credo di aver capito tutto.

– Che fortunato!

– La critica come genere letterario, il non essere funzione del mercato, il non essere un servizio…

– Ah… Stiamo ancora parlando di quella questione noiosa…

– Sì. E ho una domanda.

– Falla. Non so se ho una risposta. Però magari è una bella domanda ed è bello avercene una per le occasioni speciali.

– A che serve, allora, la critica?

– ???

– !!!

– A fare critica?

– …

– Non sto prendendoti in giro.

– Sembra, eh.

– A cosa servono i fumetti, i romanzi, le canzoni, le poesie, i dipinti…?

– A godere, a capire, a viverci dentro.

– Ecco… anche la critica.

Domenica: Insieme alla coppia di quotidiani assortiti che torna a casa con me dopo le mie capatine in edicola, si infila nel mazzetto qualche rivista. Di solito mi pento dell’acquisto prima che l’eco del saluto all’edicolante si sia spenta. Oggi mi è capitato in sorte anche “Linus”. Copertina e sezione monografica dedicata a Tim Burton. Niente di nuovo, chiaramente. Del resto Burton non è niente di nuovo da quasi vent’anni. Però c’erano il fumetto di Vincenzo Filosa, l’intervista a Bruno Bozzetto, le strisce di Giacon e il calendario 2024: non mi sono sentito così in colpa per la spesa. Non mi sono sentito in colpa neanche guardando quella testata; però, un po’, mi sono incupito. Come tutte le volte da qualche anno.

Nel 1965, Salvatore Gregorietti, chiaramente influenzato dai lavori di Noorda e dall’esperienza nello studio Unimark e gettando più di un’occhiata a “Domus”, ha deciso di comporre quel titolo breve usando caratteri bastoni. Il nome della rivista, alla nascita, era già programmatico. L’editoriale del primo numero spiegava bene perché, tra tutti i bambini di Peanuts, si fosse scelto quello che abbracciava la coperta: «è un personaggio pieno di fantasia (anche “grafica”: disegna nell’aria!), è simpatico e ha un nome facile da ricordare». Quella ricerca di semplicità aveva indotto Gregorietti a costruire una rivista semplicissima, lineare, e a usare la stessa font scelta da Noorda per la segnaletica delle metropolitane di New York e Milano: “Helvetica”. In realtà, Gregorietti aveva dovuto affrontare un problema tecnico: non esisteva il carattere a piombo “Helvetica” e il corpo del giornale veniva composto usando “Aksident grotesk” che rappresentava un buon compromesso.

Ora, lo sai, con le font digitali, tutti quei limiti tecnici sono stati superati. Oh! Sono passati quasi sessant’anni. In ogni caso la testata di “Linus” è stata sempre la stessa, chiunque fosse il proprietario: Giovanni Gandini, Rizzoli o Baldini & Castoldi. Mica lo so perché sia successo, ma quando la rivista è stata rilevata dalla Nave di Teseo, per prima cosa, è stato cambiato il carattere del titolo, sostituendolo con un generico bastone (che avrà sicuramente un nome noioso, una cosa tipo “Sequel Sans”). Giuro che tutte le volte che vedo quella “s” così distante dalla “u” con le estremità che si interrompono con quei due tagli perpendicolari alla base del testo, impreco forte.

Impreco un altro po’ guardando quella grafica tutta piena di righine, disegnini e ghirigori. Forse è un’interpretazione poco comprensibile della fantasia (anche “grafica”) e del disegno nell’aria.

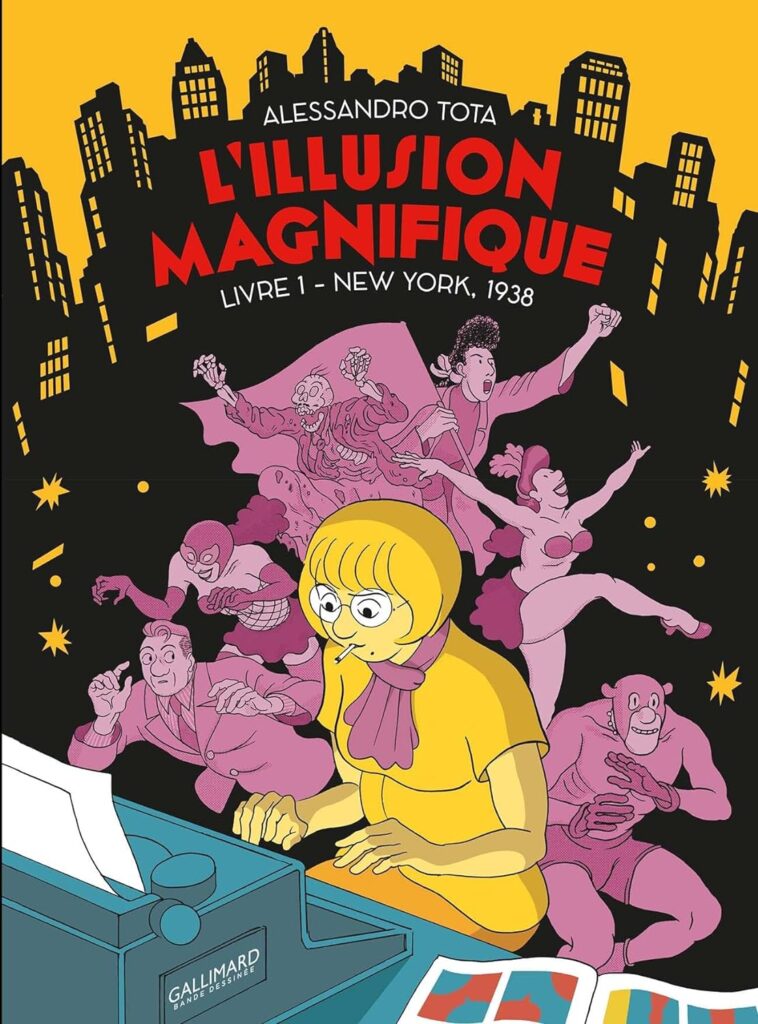

Lunedì: Un italiano che racconta ai francesi la grande epopea del fumetto statunitense. Non sembra anche a te l’attacco di una di quelle barzellette xenofobe che stanno lì per mostrare la superiorità della furbizia italica? Invece è proprio quello che è successo qualche settimana fa. L’editore Gallimard ha pubblicato L’illusion magnifique: Livre 1 – New York, 1936 di Alessandro Tota. Duecentoquaranta pagine a colori che raccontano la storia di Roberta Miller che fugge la fame, la Grande Depressione e il Kansas e si rifugia in una New York sognante e avventurosa come l’America di Paperino cantata da Francesco Guccini. Qui abbraccia le lotte comuniste, piglia manganellate, lavoricchia in un giornale di sinistra, subisce abusi di maschi schifosetti e conosce i fumetti (e il mondo della loro produzione) nel momento in cui il comic book diventa una realtà evidente e redditizia. È una storia che scorre via veloce, raccontata bene. Niente che trovi realmente appassionante, ma mi divertono molto le notti newyorchesi e le serate al cabaret che guardo con in testa una canzonetta di Capossela («Notte newyorkese mi preparo e faccio bello / Esco fuori dall’hotello / Tasche vuote e gran pretese // La strada è tutta luce / Sottoterra stan le fogne / Esce fumo dal tombino / E hanno tutti un’aria truce // Le strade sono tante / Sono street, eppure larghe»).

Poi, alla fine esplode un cliffhanger (forse un po’ troppo furbetto) che fa sospettare che la seconda parte sarà più emozionante.

Martedì: Volevo leggere un manga su cui mi ero costruito, per ragioni che non sono troppo chiare neppure a me, una montagna di aspettative: Akane Banashi di Yūki Suenaga e Takamasa Moue. Mi incuriosiva il racconto del Rakugo, genere teatrale che prevede la presenza di un attore seduto che recita monologhi con pochissimi strumenti.

Da qualche parte ho sentito che gli editor nipponici spesso spronano i fumettisti a ispirarsi al teatro e non al cinema. Questo manga era, nella mia mente, un corto circuito meraviglioso: un fumetto ispirato al teatro che mette in pagina un genere teatrale basato su un corpo solo in scena che può esprimersi con la voce, la gestualità delle braccia e le espressioni. Dopo venti pagine stavo già facendo le bolle con il naso.

Ho preso il cellulare e mi sono messo a giocare con i social. Ho beccato la classifica dei fumetti più venduti in Francia nel corso della settimana dal 4 al 10 dicembre. Un’illuminazione! Mentre siamo tutti presi a dirci quanto è fico il mercato del fumetto francobelga, di solito ci dimentichiamo quali sono le cose che vendono realmente.

Una classifica a caso (quella della settimana appena trascorsa) ci dice che al primo posto c’è Le retour de Gaston Lagaffe di Delaf (il volume di cui parliamo tutti malissimo da quando è uscito), seguito da volumi sparsi di serie ormai mediocri (“Les 5 terres” 12, “Largo Winch” 24, “Blacksad” 7, “Undertaker” 7, “Asterix” 40…). Finalmente troviamo i primi segni di vita senziente: un Lucky Luke realizzato da Blutch e “One Piece” 106. E poi robaccia fino alla ventesima posizione occupata dalla seconda parte di La bête di Frank Pé e Zidrou.

Nell’ultima classifica pubblicata da “Robinson” di “Repubblica”, al primo posto c’è “One Piece” 106. Poi – sì, certo – c’è una sfilza di Pera Toons e Lyon, ma qua e là compare qualche altro manga. Alla fine è un bel confronto di mediocrità mercantili.

Mercoledì: In edicola, stamattina, la spalla dedicata ai fumetti ha un intera fila tassellata dal faccione di un ragazzino che mi scruta con la lente d’ingrandimento. Sono solo quattro copie, ma, nello spazio sempre più esiguo riservato al fumetto, fanno un bell’effetto. È il primo numero del collaterale che “Sorrisi e Canzoni TV” dedica a “Detective Conan” di Gosho Aoyama. Non l’ho mai letto, forse neanche sfogliato. Quei volumetti sono incellophanati con un foglio di cartone grande almeno il quadruplo per proteggere il poster allegato. In questo modo occupano più spazio e acquistano visibilità. Il trucco funziona: compro l’albo.

Per qualche semestre, un po’ di anni fa, ho tenuto un corso di storia del fumetto in un’accademia di Belle Arti. Poi ci sono piombati addosso pandemia e confinamento domestico: tanto io quanto l’istituto abbiamo dimostrato la nostra impreparazione a gestire un evento catastrofico e l’esperienza si è interrotta bruscamente.

Il primo anno di quel corso è partito in fretta, senza che potessi prepararmi dignitosamente. Trafelato, ho improvvisato un trucco di cui, mentre passavano le settimane, mi sono pentito: ho intitolato il mio corso “Le età del fumetto” e ho deciso di costruire un parallelo tra le età dello sviluppo umano e gli archi storici del fumetto. Dire che siamo arrivati alla vecchiaia di questo modo di raccontare le storie, sottintendendo l’inevitabile conseguenza, mi ha fatto sentire un idiota. Giuro, ho cercato di rimediare, ma mica lo so se ci sono riuscito.

Comunque, da quella esperienza ho imparato che insegnare è difficile davvero (e questo spiega perché la gran parte dei docenti che abbiamo incontrato nella nostra vita non ne è capace) e che i discenti bisogna ascoltarli bene.

Una ragazza, sempre seduta in prima fila e attentissima, aveva una vera monomania per Detective Conan. Aveva deciso che sarebbe diventata fumettista perché amava quel personaggio, che io non conosco. Era incredibile come riuscisse a spostare il discoro su Gosho Oyama qualunque fosse l’argomento, il periodo storico e il luogo di cui stavamo parlando. E, sebbene cercassi di rintuzzarla con la mia consueta esplosiva simpatia, non si scoraggiava mai.

Il corso prevedeva tutte quelle cose che sappiamo essere necessarie: ore di lezione, una manciata di crediti, libri di testo, prove in itinere ed esame (orale) finale.

La sua prova è quella che ha reso sopportabile la giornata degli esami. Una chiacchierata, lunga e distesa, mentre gli altri (pochi) studenti aspettavano e il docente obbligato a starmi accanto sbuffava sempre più forte. Mi ha raccontato del suo amore per quel manga e ha costruito paralleli tra la vita dell’autore e quella del personaggio. Una biografia mitica di un autore che mi ha commosso.

All’inizio dell’anno successivo, sono tornato nell’istituto per iniziare le lezioni. La segretaria mi ha fermato all’ingresso e mi ha raccontato che quella studentessa, proprio lei, nel corso dell’estate, era morta, travolta da un’auto mentre camminava in montagna.

Ecco. Stasera berrò un gin tonic, leggendo “Detective Conan”.

Giovedì: Sempre più spesso Boris mi prende per il culo, dicendo chele mie recensioni sono in realtà i tasselli della mia autobiografia mitica. Lo sfottò non mi stupisce più di tanto. Ho capito che le mensole della mia libreria sono, in realtà, lo spazio su cui dispongo le mie memorie. Ogni libro si porta addosso, oltre al peso documentale e testuale di ciò che c’è stampato sopra, un carico di ricordi. Lo prendo e so dove l’ho comprato, con chi ero, cosa facevo in quei giorni, addirittura chi ero mentre lo leggevo. Niente di mitico: cose effimere e bagatelle. E magari uno dei momenti più belli e intensi della mia vita è legato a un’opera da tre soldi che, nonostante le proprie minuscole qualità, amo da morire.

Mi posso commuovere di fronte alle rare volte in cui mi capita la difficile combinazione tra un momento gioioso e un bel libro.

Non conoscevo Henning Wagenbreth. Eppure avrei dovuto: ha fatto libri con Orecchio Acerbo e L’Association. Va bene la distrazione, ma a volte esagero. Passeggiavo in una libreria molto bella con una persona molto cara. Come un predatore ha scorto un albo cartonato e lo ha afferrato senza indugi. Poi, tutta orgogliosa, me lo ha mostrato. Come sempre faccio quando mi si vuole stupire con pagine disegnate, ho messo su la mia migliore faccia da poker, completamente inespressiva, e le ho detto, cercando di inarcare un sopracciglio con poco successo: «Un altro di questi disegnatori troppo underground che ti piacciono tanto». Ha sbuffato, si è girata il libro tra le mani un altro po’ e poi lo ha rimesso a posto, ché non le piaceva poi così tanto. Non appena si è allontanata abbastanza, ho afferrato il libro a mia volta e l’ho nascosto nella pigna dei miei acquisti, sperando di non essere scoperto. Non avevo alcuna voglia di sentirmi canzonare con accento salentino: «Mena me’… ho scoperto un’altra cosa che il grande critico manco sapeva esistesse!»

Ora quella persona è lontana. Riprendo Indietro tutta di Wagenbreth e lo sfoglio.

È un gran bel libro per bambini, disegnato come se volesse dire qualcosa di importante agli adulti. Suggerisce che non è vero che il secondo principio della termodinamica ci ha fottuto. Entropia e trasformazioni irreversibili sono un fardello troppo pesante, una pena inaccettabile. E allora tutto si deve poter invertire, “anaiditouq ativ”, “atsepmet”, “etnedicni”, “arreug”…

«Ogni evento del passato / ti perseguita e ti squarcia… / Se soltanto si potesse / rifar tutto in retromarcia! // Ogni gesto inopportuno / ogni trauma non risolto / si potrebbe rimediare / in un mondo capovolto. // Se anche tu vuoi cancellare / ogni cosa triste e brutta, / vieni prendimi la mano / e facciamo indietro tutta!»

Venerdì: Ho iniziato la settimana menandola con la forma della “s” di “Linus”. Che poi quella lettera, nella testata di “Alterlinus”, non mi infastidisce per nulla.

Nel 1972 Giovanni Gandini si scoccia di “Linus”, il suo giocattolo editoriale. Ha inventato una cosa nuova, ma dopo sette anni non ne può già più. Pare che l’amore finisca così: gli esseri umani sono progettati per viverlo intensamente per tre o quattro anni, poi, un po’ alla volta, subentra l’abitudine.

Quel periodico meraviglioso, che vanta innumerevoli tentativi si imitazione (non solo in Italia), sta subendo una flessione di vendite. In più gli editori più grandi iniziano a bussare alla porta per rilevarlo da quella casa editrice piccola e assurda. Gandini scarta l’offerta di Mondadori (che allora produrrà autonomamente “il Mago”) e cede alla tentazione di Rizzoli che, all’inizio del 1973, rileva l’intero pacchetto Milano Libri, il marchio editoriale che pubblicava “Linus” e un sacco di librini meravigliosi.

Pare che Oreste del Buono, in quel momento, si sia rifiutato di cedere a Rizzoli le sue quote. Corrispondevano a un risicato 2% dell’intero assetto di Milano Libri, ma, valendosi di quella minuscola entratura, OdB acquisisce tra dicembre 1972 e gennaio 1973 il ruolo di direttore di “Linus”.

Fin dal 1965 Gandini aveva affiancato alla rivista una serie di speciali che, col tempo, erano diventati sempre più frequenti, quasi un secondo periodico dal titolo cangiante: “Linus estate”, “Provolinus”, “Asterlinus”, “Skylinus”, “Pasqualinus”, “Playlinus”, eccetera. OdB, nel suo primo anno di direzione, prosegue la tradizione. Poi, forse anche perché sta virando la rotta di Linus sulla striscia umoristica, la satira e l’analisi dell’attualità, decide di consolidare l’anima avventurosa in un periodico che assume il nome sintetico di “Alterlinus”. Milano è cambiata, nell’aria non c’è più neanche il sentore del Miracolo e le piazze sono piene di protesta. Non c’è più bisogno di un posizionamento estetico così radicale da scegliere una font che dichiari l’assoluta contemporaneità dei contenuti. Nelle pagine della rivista, in poco tempo, esploderà il futuro, tradotto in fumetti da Moebius, Druillet e dagli altri Humanoïdes Associés. Per quella testata basta un generico carattere bastone. Forse un “Neue Haas Grotesk”, che assomiglia moltissimo a quello usato per la nuova edizione diretta da Igort.

È uscito il secondo numero. Sono in ritardo sullo sfoglio del primo e mi dedico, di buzzo buono, a una sessione di recupero. Lo prendo dalla mensola e mi ricordo perché non sono ancora riuscito a sfogliarlo. In copertina c’è un illustrazione di Beb-Deum, un disegnatore che trovo algido e interessante. Non so se sia una scelta, ma il faccione che mi guarda sardonico in copertina, con baffetti sottili a sottolineare l’arco delle labbra, mi ricorda incredibilmente quello del direttore della rivista da giovane. Sicuramente è un caso, ma la scelta mi respinge. Un direttore vorrei amarlo per le scelte di composizione del catalogo, di progetto culturale, di costruzione dell’identità intellettuale, per la volontà di dialogo, non per la presenza ostentata e per i grandi uomini che lo hanno conosciuto.

Comunque, dentro il primo “Alterlinus” c’è un sacco di roba che vale la pena, anche se ricorda più “Black”, la rivista Coconino, dell’“Alterlinus” originale.

Sabato: Sono stato troppo sintetico. Mi è partita una stilettata ingiusta. Questo primo numero di “Alterlinus”, è pieno di cose interessanti: un fumetto che non mi aspettavo dell’inglese James Harvey, che sembra un oggetto fuori dal tempo, recuperato dalle pagine di un numero perduto della rivista “Crisis”; Il portiere della Giungla, una storia breve di Giorgio Carpintieri; la prima parte di Un certo dottor Wong con cui Igort torna al racconto d’avventura dopo quindici anni di reportage; uno stralcio di 20 KM/H del cinese Woshibai; Serendipity di Leila Marzocchi; un fumetto di Miguel Vila che mi dimostra che non è un problema di grandezza della pagina, lui odia proprio gli ipovedenti (che, cordialmente, ricambiano); l’inizio de La sola cura di Giuseppe Palumbo; e poi estratti da libri a fumetti in uscita, come Blood Of The Virgin di Sam Harkham, Il figlio di Pan di Fabrizio Dori, Diario di una cagna di Grazia La Padula e Céline Tran e Monica di Daniel Clowes. Tutto interessantissimo, eh. Ma ho la sensazione di essere di fronte a un costoso inserto di promozione editoriale. Vorrei che una rivista fosse un oggetto autoconsistente con storie a puntate che si risolvono in un certo numero di uscite e un sacco di fumetti brevi ai quali il graphic novel, impostosi come formato unico, ha tolto la possibilità di esistere.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).