Con tutto il tempo libero che ti lascia l’occupazione di una redazione, impari a fare un sacco di cose. Per esempio, lo sai che se fai leva con un coltello da cucina i cassetti di Boris si aprono anche se non hai le chiavi?

Puoi usare anche un tagliacarte o un paio di forbici, ma con un coltello da cucina provi più gusto. Non so dire perché. Prova.

Ho trovato un pacco che aveva messo da parte, illudendosi di nascondermelo. Probabilmente è successo qualche giorno fa, quando ha fatto il suo raid in redazione.

Usando lo stesso coltello, ho aperto la busta e c’era un’altra pigna di riviste francesi.

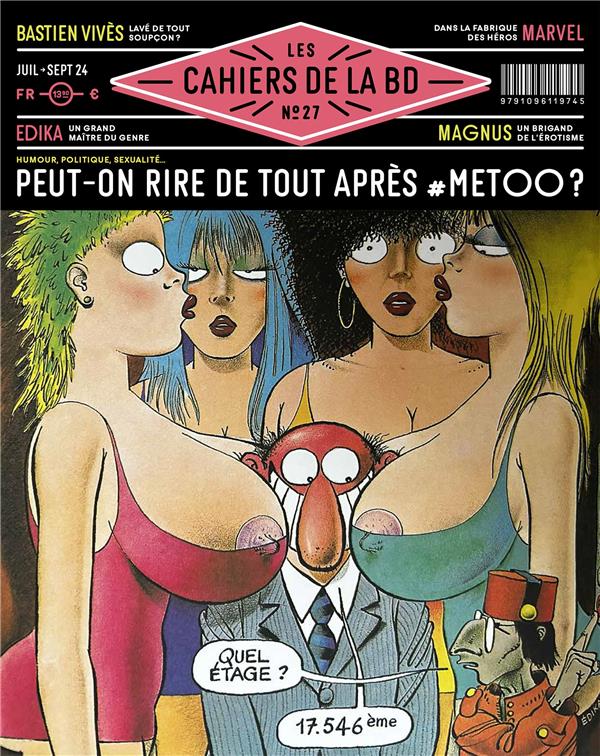

Un po’ di “Spirou” agostani (con pagine di Barbucci e – forse – la conclusione del seguito della morte di Spirou), uno speciale di “Charlie hebdo” dedicato a Cabu e l’ultimo numero dei “Cahiers de la BD”.

Se frequenti queste pagine da un po’, quella rivista la conosci bene. Un trimestrale che esiste da sette anni, distribuito in tutte le edicole e le librerie di Francia, arrivato alla ventisettesima uscita. Nel tempo ha infilato delle interviste molto belle (una di queste avremmo voluto tradurla su (Quasi), ma ci hanno chiesto così tanto denaro che abbiamo desistito e, se fossimo stronzi come ci piace far credere, avremmo fatto osservare che avevamo verificato il frequente mancato pagamento dei diritti per l’uso delle immagini che mettono in copertina).

Ogni numero ha un tema di copertina che viene sintetizzato in una domanda che nasconde una provocazione. Negli ultimi tempi abbiamo visto: «Cosa ci resta del fumetto porno?», «Perché il fumetto western non va mai fuori moda?», «E se il fumetto arrivasse dall’Africa?», «Che fine ha fatto il fumetto d’avventura?», «Cosa sono diventate le eroine del fumetto?»…

Nella maggior parte dei casi, leggo quei titoli e penso cose che l’esperienza mi ha insegnato a non verbalizzare: l’ineleganza del turpiloquio è insopportabile. È chiaro: sono titoli da scrivere sotto la testata per richiamare lo sguardo del lettore distratto. Nonostante la risibile tiratura della testata, c’è qualcuno che si sente ruggire dentro uno spirito da copywriter e spera di poter inventare una tagline capace di muovere quella chimera dal volto umano che in editoria si chiama “l’acquisto d’impulso”.

Poi, se ci si fermasse un attimo a pensare, probabilmente emergerebbero alcuni dubbi sulla possibilità che si possano cacciare d’impulso venti euro per una rivista che esiste da sette anni.

Anche leggendo il titolo dell’ultimo numero dei “Cahiers”, ho inghiottito una raffica di parolacce. E sarebbe passata così se non fosse stato per la presenza di un disegno in copertina di Edika – scorrettissimo come sempre – che mi ha fatto ridere tantissimo.

La domanda stronza del trimestre è: «Possiamo ancora ridere di tutto dopo il #metoo?»

Poi, forse, all’interno della rivista il tema viene anche sviluppato dignitosamente. Non lo so. Sono un tipo all’antica: giudico i libri dalla copertina.

Quella domanda è proprio stronza: un’altra formulazione dell’odioso «Non si può più dire niente!»

La risposta è semplicissima e duplice: «Si è sempre potuto ridere di tutto!» oppure «Non si è mai potuto ridere di tutto!»

Per spiegarmi comincio con un esempio un po’ fuori fuoco. I film western con gli indiani selvaggi e cattivi che non mostravano alcuna riconoscenza per i bianchi che portavano loro la civiltà (e, anzi, cercavano di scalparli) sono stati bellissimi per un bel po’ (alcuni lo sono ancora adesso, ma non li guardiamo come se fossero delle precise ricostruzioni storiche, capaci di gettare uno sguardo etnologico illuminante sui nativi d’America). Poi abbiamo capito che erano portatori di un’ideologia aberrante e pure la battuta – prima spassosissima – «L’unico indiano buono è un indiano morto» ha smesso di farci ridere.

Sono tantissime le narrazioni che un tempo ci esaltavano e adesso ci imbarazzano.

Ho una buona notizia e una cattiva notizia. Quella buona è che, al di là del fatto che, anno dopo anno, abbiamo scoperto la nostra stronzaggine un sacco di volte, tutte le cose che ci fanno ridere sono lecite. Tutte. Possiamo ridere di tutto.

Poi c’è quella cattiva: quella nostra risata potrebbe fare schifo ad altre persone.

La comicità, per funzionare, deve avere una vittima. La scelta della vittima può produrre schieramenti. Alcune persone potranno ridere e altre potranno essere schifate. È solo una questione di posizionamento.

Personalmente credo che la comicità sia sempre lecita quando mossa verso chi opprime (e anche qui – lo sai – tocca di schierarsi e scegliere chi è l’oppressore).

Penso anche che sia lecita – che debba esserlo – quella comicità che si scaglia contro chi è oppresso. In quel caso, però, perché la trovi accettabile, chi fa satira deve essere una vittima della sua stessa ferocia, deve appartenere al gruppo delle persone oppresse.

Se così non è, inevitabilmente la sua satira mi farà schifo. Niente di personale.

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).