[Ho molto di recente appreso che Alessandro Gori trova esecrabile essere chiamato Lo Sgargabonzi, ma questo peccato di ignoranza è imputabile a me sola perché parallelamente alla lettura dell’eponimo blog consultavo a mo’ di commentario le analisi entusiastiche di Claudio Giunta, che lo indica così (entusiastiche lo dico con ammirata cognizione di causa, 1) perché non oserei mai mettere in discussione il parere di claudiogiunta; 2) perché suddetto critico letterario fonda il suo severo giudizio su una completezza e lucidità di indagine inattaccabili e questo rappresenta di per sé una garanzia)].

Gruppo di leprecauni in un interno di Alessandro Gori non si discosta granché, per stilistica, immaginario, tradizione ed intenti, dalle raccolte precedenti o dalle narrative del blog. Questo, è segno, per come la vedo io, sia di una seria artigianalità che ha indotto l’autore a un funzionamento padroneggiato e controllato con consapevolezza, sia di integrità di scrittura: in altre parole, non comprerete questa raccolta aspettandovi qualcosa di diverso, ma la comprerete perché vi aspettate precisamente la scrittura assodata lungo anni di esercizio che ha indotto la postura letteraria di Alessandro Gori. E infatti la ritrovate com’è sin dai tempi del blog: stratificata, molteplice, raccapricciante, cerebrale, discorde, amara, chirurgica, tragicomica, irritante, nevrotica, isterica, incauta, abissale, dolorosa, ponderatissima. Ma basta parlare di me.

Quando scrivi di fumetti andergraund e per qualche motivo ti sovviene di sentirti sollecitata alla stesura di un contributo di critica letteraria [(non che mi accada spesso, perché prendermi un Ph.D. mi è servito più che altro a capire meglio i grafic novel e a dimostrare a me stessa che avrei fatto qualcosa nella vita) + (non che se ne sentisse tutto il bisogno di questa recensione, giacché sia lo scrittore, sia la sede campano benissimo senza che io dica che penso di questo e quello)], prima devi fare i conti con la tua sindrome dell’impostora, che a propria volta sottende una mania egoica che non hai nessuna intenzione di ammansire.

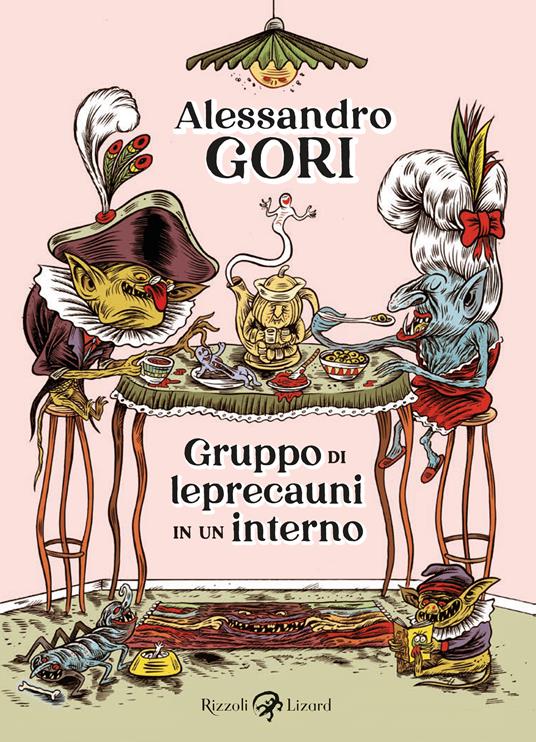

Questo volume l’unica cosa che ha del fumetto andergraund è la riconoscibilissima provenienza dell’illustrazione di copertina, firmata Hurricane Ivan. Questa accoppiata – Lo Sgargabonzi e Hurricane – mi sta già simpatica, un po’ come i due mostriciattoli intenti una delicatissima colazione rococò ivi ritratti: ogni dettaglio su cui si posa lo sguardo rivela un che di scomodo, viscido, liquefatto, lutulento, qualcosa che preferiremmo non guardare, ma, allo stesso tempo ci risucchia, ci attrae facendo leva sul nostro senso del disgusto e del proibito, come una relazione tossica. Ogni angolo ti restituisce sguardi cisposi, ghighi sdentati, marciume, nodosità, sporcizia, muffe. Il tutto impiattato con un senso della composizione (per accostamenti, colori, pieni e vuoti, rotondità e punte, ispessimenti e sottigliezze) di un equilibrio mistico. Ecco, dovevo scrivere di letteratura e mi è già partita la smania dei fumetti.

Tornando alla questione principale, per tutti i motivi di cui sopra, quella che segue più che una recensione (perché altrimenti non sarei fedele a me stessa, e mi sono rotta i coglioni delle disonestà critico-letterarie, tsk!), è un resoconto dettagliatamente viscerale e assolutamente disorganico di quello che penso della scrittura di Alessandro Gori.

Premetto che prima di essere Alessandro Gori, per me era Lo Sgargabonzi. e’ diventato Alessandro Gori quando l’ho incontrato a Lucca Comics & Games 2024 grazie all’intermediazione di Luca Raffaelli, che l’ha portato nel pubblico di un mio incontro facendomi venire un infarto. Se vi piccate di scrittura critica, conoscere uno dei vostri scrittori preferiti è una pessima idea. So che i social media hanno incasinato ben bene i confini tra narrazione e realtà, e la tentazione di sapere cosa c’è dietro vi stuzzica.

Smettetela subito: tuoneranno (tuononno!) spietati improperi di ogni crudeltà in vostra direzione, perché, a causa della vostra insonnia, arriverete in ritardo alle partite di giochi da tavolo.

Il primo racconto che lessi dello Sgargabonzi fu “I gelati sono buoni”, nel remoto 2013. Era un periodo difficile, perché [bestemmie colorite] io non sono una persona felice, mio malgrado. Al contrario, sono una persona che, se lasciata a se stessa, si accartoccia, avvizzisce e incartapecorisce, fino a frantumarsi dolorosamente. Non faccio le cose per permettere alle cose di essere e sprigionarle nell’esistenza e, conseguentemente, liberarle dalla prigione del non essere: faccio le cose per distrarmi dalla tentazione intrusiva di sbirciare nell’orrore del precipizio senza fondo che da sempre mi squarcia. Vado costantemente puntellata o devo autocostringermi perennemente a situazioni in cui vengo ricoperta di impegni e incarichi e incombenze, possibilmente pubbliche così si moltiplicano le aspettative da soddisfare, perché, se fosse per me, mi lascerei morire di stenti. Non è colpa di nessuno: genitori, famiglia, ex-fidanzati stalker, ex-fidanzati comprensivi, traumi & abusi di stampo patriarcale, predatori sessuali, predatori lavorativi, colleghi che fanno mobbing, amici indaffarati. Tutti assolti, non è colpa vostra, tranquilli. Sono io il problema. Semplicemente sono questa roba qui.

E anche voi lo siete, un po’, suvvia.

Comunque, la lettura di “I gelati sono buoni” e di ciò che seguì (gli altri racconti del blog) mi permisero di sopravvivere a uno di quei lunghi cicli di dolore autoinferto in cui periodicamente e coscientemente mi impantano. Poteva essere qualcos’altro, qualsiasi cosa cui avvinghiarsi pur di stare gelosamente in vita, e invece fu “I gelati sono buoni”. Me lo girò un caro amico allora in corso con me, che non si aspettava sicuramente di salvarmi la vita con un semplice click. Non che sia un merito. E non che io l’abbia mai ringraziato, perché noi persone tristi non siamo capaci di riconoscere un cazzo a noi stesse, figuriamoci a qualcun altro.

[Errata corrige, sicuramente non è stato tutto il merito del mio amico, dello Sgargabonzi e di “I gelati sono buoni”, ma anche un po’ della mia psicologa, dai. 20 mila euro investiti in me stessa: pensa che investimento di merda, potevo godermi la pace del guardare i fiori dal lato dello stelo in una bara di lusso e invece, ahimè, mi tocca continuare a deludere famiglia e amici, riempire l’atmosfera di superflua anidride carbonica, consumare watt su watt, microtecnologie prodotte in Cina, pacchetti su pacchetti di tabacco, cartine e accendini, sostituti vegani di derivati animali, mentre vi ammorbo. Che spreco].

Per tornare a noi, “Lo Sgargabonzi” diede un contributo non da poco a questo piccolo miracolo del mantenermi viva.

Avevo per la precisione 22 anni, anche se nessuno l’avrebbe mai detto, perché semplicemente non mi mostravo alla vista: il mio hobby quando non studiavo o lavoravo era stare chiusa in camera con le tapparelle abbassate a farmi schifo da sola. E invece apro questo link e, sorpresa delle sorprese, anziché impiegare tutte le energie dei miei ridenti 22 anni a commiserarmi al buio come mio solito, quel giorno mi si dischiuse il vero senso della letteratura, che andavo cercando inutilmente attraverso esami su esami maturati introiettando pagine di manuali il cui senso mi restava per lo più oscuro, accatastati come coccarde in un cassetto polveroso vestigia di passate glorie, a Lettere Moderne, corso di laurea pressoché completo, checché se ne dica. Lettere Moderne sta a Discipline Umanistiche come il nuoto sta allo sport, secondo me – questo solo per scoraggiarvi dal credere che anche senza essere claudiogiunta due-tre centesimi io non li possa sparare pure io, stronzi!

Capisco che “il vero senso della letteratura” buttato lì come ho fatto poc’anzi possa suonare suppergiù estemporaneo. E invece no. Fu quello che accadde. Ero una 22enne depressa, ma tenacemente decisa a non calarmi psicofarmaci. Droghe naturali e/o sintetiche quante ne volete, ma le ho scoperte ben più tardi (prima avevo paura di bucarmi il cervello, ora posso darci dentro perché ho la certezza che il mio cervello una volta rientrato dalla fuga non serva più a un cazzo, e poi sono da sempre una sfigata e non avrei saputo dove trovarle: drogatevi, voi che potete). Comunque, il duro lavoro di uscire delle mie fasi depressive lo volevo fare senza rinforzini farmaceutici (secondo la psico avevo buone possibilità).

“Il vero senso della letteratura” che mi dischiuse “I gelati sono buoni” era una spontanea reazione elementare: sentirsi riconoscere. Essere compresi, capiti. Essere letti dentro. La lettura recava empatia, mi rispecchiavo nella costruzione sintattica, nell’accostamento delle parole, nel posizionamento e nella scelta della punteggiatura, nell’intreccio dei significati. Esprimeva in ordinati caratteri le mille vocine confuse, sovrapposte e aggrovigliate che, importune, mi intimavano altrettante comunicazioni discrepanti tutte insieme, allo stesso tempo e tendenzialmente atte a interrogarmi su quanto facessi schifo e, all’occorrenza, a strutturare tesi inattaccabili per dimostrarmelo!

“I gelati sono buoni” mi si offriva alle sinapsi come possibilità di rispecchiarmi. Mi vedevo, mi riconoscevo. Avevo bisogno di aiuto. Ma anche ora ne ho bisogno. Ma anche voi, quindi sticazzi, ognuno pensi a sé. Che cazzo volete? Leggete che vi fa bene.

Di seguito mi produrrò a vostro beneficio in una disamina di questo sentire.

Non era un immaginario comune a tracciare un senso di contiguità tra me e il contenuto del racconto. Prima di tutto i riferimenti di Gori sono un coltissimo impasto di archetipi televisivi o di fatti di cronaca o geopolitica o cultura generale da manuale per preparare i test di psicologia, in cui spicca qualche chicca per intenditori nerd e/o conoscitori raffinati ben assestatata. Sicuramente sono una persona raffinata (ma senza una meditazione critica e solo perché la mia famiglia mi ha lasciato in eredità uno snobismo strutturale), non sono una nerd perché ho problemi con le categorie identitarie e mi annoio presto delle manie, visto che la mia principale mania sono io stessa e non ho la disciplina del collezionista (i depressi, di base, sono solo molto indisciplinati, ve ne sarete accorti); in più, me ne fotto della tivù perché mi terrorizza, le notizie dei giornali istituzionali le scorro con sdegno perché sono tipicamente scritte malissimo e io sono molto sensibile al bello scrivere – se un testo è scritto male mi triggera e divento aggressiva e autolesionista; infine, diciamocelo, ho già abbastanza rogne con tutte le me stesse, senza dovermi caricare anche di quelle che si sviluppano in dimensioni collocate ben oltre il mio controllo. Non datemi altri problemi, vi supplico, altrimenti mi arrovellerò fino a risolverli e quando li avrò risolti mi sentirò di nuovo inutile e si produrrà in me un pericolosissimo senso di vuoto. Attenti a quello che fate!

Inoltre, a livello generazionale, Gori mi stacca di almeno 15 anni: io sono una figlia degli anni Novanta, le sue nostalgie mi arrivano, sì, ma pallide e sbiadite come l’occhieggiare nei falansteri di insegne sopravvissute al tramonto della postmodernità, le devo andare a pescare sin nella notte dei tempi o nel regno dei dejavu.

No, quello che mi arriva dalla lettura dei racconti di Gori è la sua felicità di scrittura.

L’imperativo categorico di scrivere assomiglia un po’ al processo fisiologico del fare la cacca: è una questione privata. Ognuno ha il suo modo di farlo. Io, per esempio, non lo faccio per giorni finché non devo correre, dove sono sono (bar, supermercati, cinema, spazi occupati, uffici, fondazioni, parchi naturali, free party, teatri, musei, cessi chimici, casa di conoscenti), lo faccio. Ci sono periodi in cui non succede neanche a piangere e periodi in cui lo posso fare a tutte le ore del giorno e della notte. Non ho idea se Gori sia un regolare alla Stephen King, che tutti i giorni si siede alle 9 a.m. e ne emerge dopo che un tot. di tempo è trascorso e di materia si è manifestata. Ma, a occhio e croce, le motivazioni del suo scrivere mi sembrano cristalline. Lo fa perché deve farlo: gli scappa, se non lo fa muore.

Queste non sono cose che si misurano sul contenuto (cosa succede): è mera stilistica e retorica. Se volete approfondire come questi aspetti possono essere metodicamente dissezionati, leggetevi claudiogiunta che, ca va sans dire, è molto più autorevole di me in materia. Se invece volete a tutti i costi trarne un’atmosfera impressionistica ma come se al posto delle pennellate materiche ci fossero manate di frattaglie continuate pure.

Non è che nei Leprecauni di Alessandro Gori succeda mai veramente qualcosa. Si tratta per lo più di accumuli di straniamenti che alternano inarcarsi e sprofondare in anfratti crepati di risvolti inaspettati. “Casa Coma Cose”, che costituisce l’impalcatura dell’opera, intenzionalmente ammiccante a Casa Vianello, ma in una versione riarsa dalle risacche della (post-)post-modernità, rappresenta un caso esemplificativo di questa dinamica: i due protagonisti, evocati in senso archetipico di personaggi mediati da rotocalchi e comunicazione mainstream, sono, come spesso nei modi letterari di Gori quando si tratta di figure prelevate dalla cronaca, completamente svuotati della loro verità biografica (dovessero esserci elementi di effettiva congruenza, sarebbero di certo prettamente accidentali). I loro dialoghi ritornano periodicamente, come un carosello televisivo, a scandire il ritmo di lettura della raccolta, punteggiandola in senso paranoico. Gori allestisce così una parodia del voyeurismo, sia nel senso ossessivo di pensiero ricorrente che si intrufola nei momenti più inaspettati, sia in quello meno paratestuale e più intrinseco alla forma racconto. Al contrario della narrativa commerciale, che fa leva, com’è ovvio, su aspetti scandalistici, vengono mostrati fatti assolutamente trascurabili della presunta vita di coppia dei protagonisti e (a maggior ragione) superflui rispetto al loro percorso artistico. Per spessore psicologico e movenze, sono affini più che all’effettivo duo, a pedine manovrate su di una plancia di gioco. Solo che si chiamano Coma Cose (non sono una coppia qualsiasi!), e questo ce li rende stranamente molto familiari. Un banale, un superfluo, un trascurabile e un familiare che fungono da telaio affinché l’arazzo di elementi stranianti – come l’irrompere nei loro vezzosi teatrini di altri personaggi tratti dalla raccolta – risulti ancora più imbarazzante.

La maestria nel delineare il senso dello straniamento è affidata allo schema ripetitivo: situazione data, tradimento della situazione data, ritorno traballante e cedevole alla situazione data, alternarsi di status quo e aggressioni allo status quo, crollo definitivo. In rari casi, trattatelli, come quello definitivo sulla riviera romagnola, che è un’ode al suo personalissimo concetto di comfort zone (con fulmen in clausola a fini comico-tragici), ovvero una ricognizione del ruolo del banale e dello scontato nell’ispirazione di Gori stesso: il carburante del suo scrivere giace in quelle dimensioni del mediocre e del luogo comune, che vengono studiate, analizzate, decostruite, ricostruite, mimate, impastate con elementi stridenti fino al parossismo. Ma il genere del trattatello mi pare un hapax nella sua scrittura. Ho apprezzato particolarmente una versione declamata e accompagnata da montaggio video a cura di Bestemmie & Balocchi, nel contesto di uno spettacolo Off ospitato allo Zalib a Roma, un saggio-recitativo sull’eloquenza in cui Gori alterna lettura commentata di ciò che lui ritiene confacente alla sua idea di pezzi di bravura: lettere e pagine di diario di Pietro Pacciani, estratti dal libro Cuore, un repertorio selezionato dei propri scritti, brani redatti da Un uomo abbastanza normale di Ruggero Perugini, noto capo della Squadra Anti Mostro (di Firenze).

Mentre ragiono su queste amenità mi sale la mia solita paranoia pazienziana: gli scrittori più efficaci sono quelli che attraversano con disinvoltura una varietà di fonti, innestando nel tessuto del proprio animo una discordanza di stimoli e li sintetizzano nel proprio scrivere. In questo spettacolo Gori ha in sostanza giocato a carte scoperte, disvelando attraverso il montaggio il modo in cui scrive, cosa gli piace e come: cercare l’umano dove meno ce lo si aspetta, individuandolo come costante in situazioni di scrittura che tra loro si collocano agli antipodi.

Con queste e altre prove d’autore, Gori ci spiega che scrivere è, di base, una propensione alla trasversalità, una forma di autodisciplina al pensiero obliquo. Un conto è se ti metti a scrivere apertamente delle massime questioni, o mi architetti un mystery fair play che sfugge a ogni possibile percorso già battuto dalle menti geniali che hanno strutturato il genere, o di quello che va di moda leggere di mese in mese – e allora ti leggo perché mi interessa / voglio saperne di più / non dormo finché non so come va a finire; o ancora, sono una mente strategica e per qualche motivo voglio scostare il velo di Maya e capire come la società oggi vuole essere intrattenuta e perché. Tuttavia, se, come Gori, fondi la materia del tuo ragionare su storie minime, piccolezze, meschinità, inutilità quotidiane, infantilismi, ordinarietà – in altre parole, cose di per sé poco interessanti – allora è alla scrittura che devi affidare tutta la tua efficacia.

Se fossi uno scrittore, come convincerei uno spettatore a leggere di cose che, tutto sommato, saprei già che non lo interesserebbero granché? Cercherei di accalappiare la sua attenzione stimolandola sul piano umano, invitandolo a rispecchiarsi in ciò che compone la sua interiorità: laddove ho osservato senza scompormi i meandri dello spirito mio e altrui (perché poi siamo più o meno tutti abitati dalle stesse Trilly e dagli stessi Scioggoth), da un lato reggendo la lanterna nei dungeon più tumoriformi e cavernosi, dall’altro sciogliendomi al sole che inonda le vette più alte della spiritualità. Per riuscire a fare questa roba nella scrittura, non si può leggere solo in modo canonico, arricciando il nasino di fronte a certe cose e limitandosi, ma fidandosi della propria curiosità, che, si sa, quando la si lascia libera di frullare le ali, ti porta un po’ ovunque.

Ebbene, cosa fare della consapovelezza di queste mille voci che costituiscono l’io, che sono poi quello che condiziona la qualità dello stare in vita degli esseri esseri senzienti?

Gori ha fatto una scelta: a suo tempo, ha capito che la scrittura stava dirigendosi verso certe traiettorie inaspettate, perché con l’internette tutti potevamo permetterci di pubblicare un po’ quello che ci passava per la testa e, alcuni, avere anche la tracotanza di chiamare scrittura il debordare dell’es su una pagina che qualcuno in qualche modo sarebbe finito per leggere, affaticandosi nell’accettare nella propria testa certe cose di gusto involontariamente cattivo (la fatica di espellere luoghi comuni per le menti ruminanti, la sconfitta del sentirseli roboare nelle orecchie nei momenti meno opportuni). Gente ci ha fatto i milioni su sta roba, è il motivo in pratica per cui esiste il trash, che di per sé niente in contrario, ma che poi nel turbocapitalismo è stato pericolosamente monetizzato (ma a Gori non interessa affrontare il capitalismo di petto, la prende alla lontana, virtuosamente attingendo a ciò che non è facilmente capitalizzabile). Ci ha ragionato, si è autocostretto a calarsi nel pensiero dello scrittore – o forse sarebbe più esatto dire scrivente – medio, di oggi: ha visto il suo lato umano. Dunque, ha empatizzato, l’ha capito. Infine, l’ha piegato a fini espressionistici, estremizzandone le idiosincrasie fino a farle diventare paradigma dello spirito, ovvero ne ha individuato un’ossatura quasi universalmente applicabile, in cui anche i lettori più inaspettati si possono rispecchiare.

Facciamo l’ultimo passo: come si stabilisce questa ossatura?

C’è una risposta bidona, che vi spiattello senza indugio. Se avete un’ernia e andate dal medico, il medico vi giudica per il vostro disturbo? Sulla base della mia esperienza, risponderei di no: a meno che non sia un sadico (e, in tal caso, dottore chiami un dottore!) fa una diagnosi, prescrive accertamenti, ed eventualmente una cura.

La scrittura deve essere più o meno lo stesso processo specialistico: perché lo si riesca a mettere in atto, chi scrive non traccia un giudizio sui personaggi, i loro pensieri e le loro azioni, ma li incontra al loro livello, li incarna, si trasfigura in loro, e in questa veste si propone al pubblico, affinché ne tragga attivamente una visione. Una volta individuata la materia da analizzare, segue la fase dell’impiego della strumentazione: il medico userà i suoi fonendoscopi, sfigmomanometri e stetoscopi; lo scrittore userà quello che dell’umano conosce, tra idiosincrasie, incoerenze, debolezze, nevrosi, dissonanze, discrepanze, disarmonie, manie, prevedendo e ipotizzando occasioni e cronotopi in cui queste si manifestano. E le descriverà con clemenza, riconoscendosi anzitutto, dunque permettendo al lettore, anche quello più apparentemente distante, di ritrovare nell’analisi quegli elementi del suo io, così persistenti proprio perché difficili da confessare, prima di tutto a se stessi.