Un primo istinto era quello di dare il via a questa improbabile irruzione (su invito, ché la sfrontatezza en plein air non contraddistingue chi scrive, almeno finora) con una sorta di disclaimer. Ma poi ho ricordato che QUASI è la rivista che non legge nessuno – e quindi non ci sono neanche destinatari di eventuali scuse per questa digressione totale dalla galassia e dalla toponomastica del fumetto.

O forse è fuori luogo pensare a scuse, anche in presenza di immaginari lettori, perché qualcosa probabilmente unisce un ambito “altro” come la musica a quello del fumetto. Andando subito oltre il piano assai impervio dell’arte e del valore artistico, a cosa pensiamo? Magari, non sarà raccontare una storia – la musica che preferisco e frequento più volentieri (quando suono) ha un capo e una coda, ma raramente somiglia ad una storia. Gira intorno a un formato, un layout abbastanza scarno, una trama che gira e rigira, sulla quale si monta ogni volta qualcosa di diverso, a volte ci si perde, a volte si giocano le carte migliori, tenute da parte per tanto tempo, a volte si sta proprio zitti, spesso si sbaglia, ma la si fa franca più di quanto si meriti, specie se ci si spalleggia e ci si ascolta. Non c’è la storia ma c’è il tema. Lo si dichiara all’inizio, lo si riprende alla fine, così lo facciamo sapere, se era Autum Leaves o All The Things You Are. In mezzo, come dicevo, si gira – generazioni di jazzisti ci hanno fatto più dell’alba, come dervisci gigioni, ad orbitare su forme standard (AABA su 24 battute, blues a 12 battute e così via).

Forme che potrebbero essere accostate ai formati standard del fumetto, non fosse altro per il fatto che gli spazi sono delimitati e anche le suddivisioni tendono a essere codificate in modo stringente. Ma non è questo il punto, sto divagando nella digressione, cercando un punto di contatto col vostro mondo, un ponte che forse è costruito con le cannucce dei mojitos che non ci stiamo bevendo [servono solo a dargli una girata in più, a prendere tempo prima di scolarseli, vero? Non le usiamo davvero, giusto? La battaglia contro la plastica la tiriamo in ballo un’altra volta, se ci sarà].

Non conosco l’opera di Mihály Csíkszentmihályi ma, rischiando di fare come il personaggio che in Annie Hall cita McLuhan alla c.d.c, prendo in prestito il concetto di Flow (“Flusso”), da profano delle discipline della mente, per tirare in ballo una delle dramatis personae del teatro del jazz suonato dagli amatori, quelli che hanno scoperto che gli piace suonarlo pur senza avere i “gradi” da musicista serio, il bassista, e uno dei rituali ai quali il bassista stesso non aveva pensato per tutta la propria vita, da escluso permanente dal sancta sanctorum dei frontmen (profanus in senso stretto quindi), l’assolo (o solo).

Perché un bassista, nel novantanove per cento dei casi, fa un lavoro di carpenteria – tiene insieme la baracca, fa il pontiere tra il batterista e quelli che stanno più avanti, più vicini al pubblico (quando c’è), chitarristi, cantanti, i protagonisti insomma. Marca il ritmo e ci mette il colore delle note. Una alla volta, e spesso pure poche, nel complesso. Perché tale è la vita del bassista, pochi colpi, nessun margine di errore. Se fa tutto bene non lo si nota, se sbaglia, un occhio di bue tragico gli si appunta addosso.

Ma ecco che, all’improvviso, si aprono le porte del jazz, e probabilmente, anzi, quasi sicuramente, non avevi seimila vinili, né avevi mai ascoltato Mingus, ma… sei libero, improvvisamente, come con quaranta acri e un mulo, ma anche di più, sei emancipato, scegli, improvvisi, potresti non fare mai più una linea uguale all’altra, ti muovi negli accordi dell’armonia sempre investito del compito di far da malta ma con tante licenze in più. Non finisce neppure qui, perché, quando, dopo n giri (chorus, in gergo) in cui tutti gli altri, a parte il batterista, hanno fatto il loro solo, allora tocca a te, nel silenzio di tutti tranne il batterista – sì perché il bassista non è che si senta un granché, motivo principale per cui non se lo fila nessuno.

Ed è lì, nell’attimo di abbandono dell’assolo, che uno spunto come quello del Flow aiuta a provare a raccontare cosa accade, com’è, quando la butti dentro, quando i pezzi del puzzle cadono tutti giusti. Quando c’è l’ansia di perderti su 32 battute, la paura di non sapere più dove sei, di non sapere cosa dire, perché comunque stai improvvisando, la meraviglia di sentire che le tue mani sembrano sapere dove andare senza che tu ci stia veramente pensando, il tempo che, alla natura tirannica consueta, unisce un volto amichevole, diventando un luogo in cui c’è tempo per sentire, scegliere, sorprenderti, anche se tutto si sta svolgendo molto, molto velocemente. Quando funziona, stai bene. Se non va, suona proprio male, fuori posto, il disagio pervade tutto e non vedi l’ora che finisca.

Marguerite Yourcenar, in un luogo che non trovo più, scrive di non aver mai vissuto notti più “luminose” (non ricordo l’espressione esatta ma mi verrebbe da dire così) di quelle dedicate a stendere, finalmente in una forma definitiva, le Memorie di Adriano. In quelle parole c’è aria di Flow, a un livello di difficoltà forse massimo, perché il manoscritto non è scandito da un tempo, il batterista non c’è e tutto può essere gettato nel cassetto o dato alle fiamme in qualsiasi momento. Al massimo il tempo te lo scandisce un editore Stellovskij, che se non gli consegni il romanzo entro fine mese si prende tutti i diritti sulle tue opere precedenti, ma quello è un altro discorso, di talento per il dolore, e non ci voglio entrare.

Su un terreno più prosaico, e abbordabile per noi mutanti che ci aggiriamo tra il salario da colletto bianco e l’ambizione di esprimerci, il lavoro di tanti autori del jazz ci regala una varietà di canovacci armonici nei quali lanciarci, da profani, ma con il rispetto che hai verso la prova dei fatti. Se l’hai suonato bene o male lo sai. Se ha funzionato, perché si è sposato bene con la realtà da cui ha preso il testimone, perché l’hai saputo istantaneamente, per subitanea folgorazione [cit.] di tutti gli organelli cellulari.

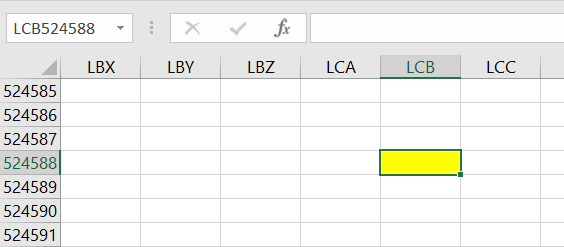

Vabbe’, come dice Eliot, ognuno di noi, nel chiuso della propria prigione, sogna la chiave. L’epidemia ci ha tolto la possibilità di suonare insieme, resi ancora di più musicisti da salotto, alcuni, come me, colletti bianchi sgualciti senza tempo, attori di un sistema produttivo in cui gli artefatti – slideware, giri di mail infiniti con bullet (rigorosamente pronunciato “bàllet”) list nidificate e commentate inline con la palette di 6 colori di Outlook, fogli di calcolo in cui il contenuto informativo pare una fortezza Bastiano decomposta e inappropriata di fronte al nulla quasi assoluto di 17,179,869,184 di celle per foglio (qualcuno è mai andato alla cella baricentro, l’umbilicus chartae di un foglio Excel? Credo sia uno dei luoghi più solitari della galassia) – gli artefatti, dicevo, danno qualche soddisfazione solo raramente, per non dire mai.

Ma anche se rara, niente di comparabile all’ambrosia spillata da una divinità minore tutta per te per un solo riuscito, fosse anche appena semi-decente.

Pare che, colloquialmente, l’esperienza di trovarsi nel Flow sia definita anche essere “in the zone”. Nella Zona, si sa, accadono cose mirabolanti, non potrebbe essere altrimenti, ma, di per sé, non è né buona né cattiva. Di sicuro è misteriosa e ardua a comprendersi. Il problema, con i soli, ma anche con i pezzi in generale, è che, se non li suoni bene, li vuoi risuonare finché non li fai bene, e se li suoni bene, li vuoi risuonare per sperimentare ancora quella sensazione.

In entrambi i casi, sfumature sisifee si affacciano prepotenti a braccetto di vaghe assonanze da addiction, e, rispettivamente, il masso giace ottuso ai piedi del monte e non è che puoi solo dedicarti a spingerlo su, perché c’è la vita che ti richiama ai suoi “obblighi”, oppure, si conserva per un attimo sulla vetta, prima di rotolare tragicamente giù, specie se proponi (tipicamente Round Midnight) “dai, facciamola ancora una volta”.

È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.