Tutte le volte che un recensore definisce “onirico” o “poetico” un fumetto, un angelo muore.

Se poi fa la combo e usa entrambi gli aggettivi nella stessa frase, viene giù un cielo intero. Sospetto che Dio, dopo aver ripristinato il suo imperturbabile ordine paradisiaco, si incazzi parecchio e inizi a interessarsi al blasfemo. L’incauto critico a corto di lessico avrebbe fatto meglio a prestare un po’ di attenzione. Già stiamo osservando che è molto difficile gestire l’umore delle divinità, in tempi di pestilenza e piaghe bibliche che ci tengono lontanissimi dalle osterie e gli uni dagli altri. Se ci si mette pure il recensore in affanno a turbare l’umore delle nostre invenzioni metafisiche, la fatica diventa intollerabile. Sospetto che gli individui che sfoderano e decontestualizzano aggettivi precisi, distruggendo un po’ alla volta il campo semantico generato da quei lemmi e sciacallando sulla nostra lingua, non lo facciano perché sono degli schifosi bastardi come sarebbe lecito sospettare. Sono convinto che scivolino su quel linguaggio limaccioso perché, poveri di spirito come sono, credono che la bocca a culo di gallina, che lo specchio offre loro mentre dicono quelle parole, sia molto elegante.

Per quale motivo, si chiedono, dovremmo entrare in crisi quando non troviamo le parole per dire un’emozione? In quel luogo comune abbiamo una seconda casa e ci possiamo andare anche quando la mappa Covid è una fitta tassellatura di zone rosse.

Dovremmo, tutti, usarle con cura. Le parole, intendo. Non dovremmo mai fidarci di quello che ci sentiamo dire. Sospettare di essere in cattiva fede tutte le volte che ci sentiamo ripetere, con troppa sicurezza, un suono caldo e comodo. Non possiamo negare che ci siano alcuni vocaboli che ci piace tenere in bocca: ci piace il loro sapore, oppure siamo convinti che ci addolciscano l’alito. Mi pare che le parole sulle quali operiamo la maggiore violenza siano gli aggettivi qualificativi – quelli che dovrebbero descrivere con precisione le caratteristiche del sostantivo cui si riferiscono – ma quando si tratta di abusare di un lemma, non ci andiamo tanto per il sottile. Mai. Pensa a tutte le menate che ci facciamo per dire o non dire la parola ”fumetto”. Cos’è poi un fumetto?

Arte sequenziale, diceva Will Eisner. Scott McCloud, rincarando la dose, parlava di «Immagini e altre figure giustapposte in una deliberata sequenza, con lo scopo di comunicare informazioni e/o produrre una reazione estetica nel lettore». Mah!

Quanta fatica per raccontare una cosa di cui, quasi sempre, ci siamo innamorati da bambini e che, ancora oggi continua a ossessionarci. I fumetti che aderiscono con facilità a una qualsiasi delle tante definizioni che ci circondano, di solito, mi lasciano indifferente. Amo le narrazioni che si mostrano noncuranti verso le regole canonizzate. Non quelle che le violano con oculatezza e precisione, al punto di divenire racconti montati attorno a regole negate, che alla corte dell’OuLiPo sarebbero state normalissimi “contraintes”. Mi accendo di amore vero per i fumetti cui non importa nulla di essere fumetti.

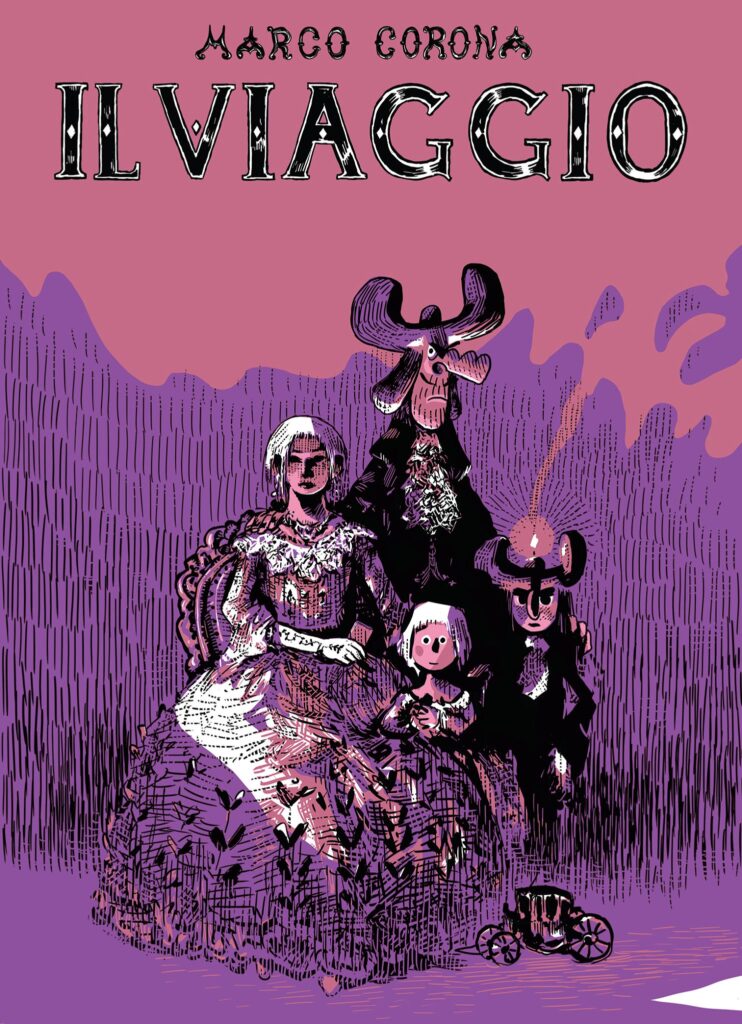

Prendi l’ultimo libro di Marco Corona, per esempio, Il viaggio.

Corona è un fumettista atipico. Disegnatore straordinario, tra i più grandi di questo paese, studia tutti gli altri disegnatori. Tutti. Li sottopone a un’analisi minuziosa e li seziona con uno sguardo famelico. Assorbe tecniche, stili, volontà, e regole. Monta un approccio mimetico – che a un certo punto ha voluto esplicitare con un progetto che ha chiamato “Plagio” – che, ogni volta, lo fa diventare Pierre Menard, autore del Chisciotte del quale Borges ci dice che non vuol copiare il romanzo di Cervantes, ma scriverlo; non vuole realizzare un’altra opera, ma proprio quella. Questa assoluta, eccezionale, capacità di reinventarsi autore dei disegni altrui – eseguiti a memoria o osservando l’originale, poco importa – lo trasforma nel disegnatore più originale e completo, qui e ora.

Ognuno dei fumetti pubblicati negli anni mostra un volontà fermissima di spostarsi altrove rispetto a tutto quello che ha fatto fino a quel momento. Un autore nomade, in viaggio, incapace di immobilità, che, violando sistematicamente le aspettative dei suoi lettori, è spesso difficile da capire. Dopo la pubblicazione della Galaverna, ha deciso di trascorrere le sue giornate occupandosi prevalentemente dei due figli. Se ci smarchiamo dalla retorica delle gioie della paternità – che ci sono, eccome! – non possiamo negare che il mestiere del padre sia anche, e forse soprattutto, fatica. Anche quando cerchi di trasmettere un’educazione libertaria che prenda le distanze dai modelli più prescrittivi e impositivi.

Marco Corona padre ha, necessariamente, meno tempo per disegnare e raccontare, ma ha acquistato consapevolezza e rapidità di esecuzione. Ha tra le mani un strumento che non ha mai usato per fare fumetti, il disegno digitale, e cerca di forzarlo in tutti i modi possibili.

Il viaggio è un libro grande. In un momento in cui il modulo commerciale del graphic novel ci ha abituato a volumi spessi almeno un paio di centimetri e di formato 17×24, Corona manda in libreria un tomo, stampato su carta bianchissima ad alta grammatura, ma con pagine di grandezza quasi doppia. Su ognuno di quei fogli ampi è riprodotto, quasi sempre, un unico disegno, scontornato, densissimo e spesso silenzioso. La sequenza narrativa si frantuma e il tempo del racconto, misterioso e ondivago, si permette di rallentare tantissimo, consentendo al lettore di sprofondare in ogni segno, in ogni trattino, in ogni sgranatura.

Il contatto con i figli ci costringe a confrontarci, inevitabilmente, con il passato e con l’idea di futuro. Con le aspettative, con la nostalgia, con i rimpianti e i rimorsi, con i riti di passaggio, con i ricordi di quell’estate in cui diventammo adulti. Corona torna sul luogo di quell’estate: un castello, di pietra e non di sabbia, popolato dai suoi fantasmi. Pur disseminando la narrazione di precise indicazioni geografiche e temporali, costruisce un racconto senza tempo. Proprio come accade con i ricordi lontani, le sequenze di eventi si confondono e diventa impossibile capire quali siano le cause e quali gli effetti. I lettori sono spaesati e spaventati. I più ingenui, quelli che vogliono riconoscere fabula e intreccio e rifugiarsi in narrazioni rassicuranti e ordinate, si perdono e cercano l’uscita; fuggono dal castello e da tutti quei rumori sinistri e, per salvare l’onore agli occhi degli amici, parlano di esposizioni museali e dicono di essersi annoiati.

Arrivati alla fine, con il fiato corto per la tensione e per il peso del libro appoggiato sul petto, si sente il desiderio di tornare in quel castello e di aggirarsi in quello spazio e in quel tempo sghembi e disarticolati ancora un po’. Non c’è sogno nel Viaggio di Corona, e neppure poesia. È fumetto. Costruito attorno alle visioni dell’autore, alla sua immaginazione, ai suoi ricordi, alle sue paranoie, e alle immagini che gli esplodono dentro.

Paolo Interdonato: Oh! Autore! Domani ti stronco! Puntati una sveglia alle 8.00.

Marco Corona: Eh?

Paolo: Recensione del Viaggio su “QUASI, la rivista che non legge nessuno”! Trema!

Marco: Non mi puoi stroncare adesso in privato… un’anteprima.

Paolo: Uff… che noia!

Marco: Eddai, per un amico!

Paolo: Tu hai un amico? E come hai fatto? Me lo insegni? Facciamo così: io ti giro la stroncatura e tu mi dici come si fa ad avere un amico.

Marco: Io sono il tuo amico.

Paolo: (Ci hai la faccia come il culo)

<FILE SENT>

Marco: E la seconda parte?

Paolo: Finisce qui. Sei veramente un coccolone… Volevi ancora carezze. Io non posso spiegare il tuo fumetto, Marco.

Marco: Sembra una critica a un certo tipo di critica.

Paolo: C’è anche quello. Però credo che il tuo lavoro dovrebbe essere analizzato come se fosse un’unica grande narrazione. Come oggetto narrativo frammentato e composito che racconta la crescita di un immaginario. Adesso ti dico una cosa da amico, ma non ti emozionare…

Marco: Dimmi.

Paolo: Credo che questa cosa per cui in realtà nessuno (presenti inclusi) capisce quello che stai cercando di fare ti faccia girare i coglioni.

Quando ho letto la spiegazione del senso del libro in quarta di copertina (firmata da Alessio Trabacchini, uno bravo e autorevole) mi sono chiesto perché tu abbia scelto di farlo. Perché abbia voluto una spiegazione di quello che avevi fatto – almeno al livello più superficiale – in copertina.

Poi mi sono concentrato su quella chiave nel frontespizio.

E siccome sono cintura nera di sovrainterpretazione mi è tornata in mente la postfazione che hai voluto mettere in fondo al Pinocchio. Una spiegazione del tuo lavoro, che io avevo trovato perfetto, che alla fine ne disarmava il senso.

Penso che tu abbia un immaginario esplosivo, fatto di annessioni coatte continue.

Prendi tutto. Come tutti.

Ma tu lo fai con la gioia di chi vuole essere beccato mentre ruba e poi lo assimili in un vissuto che molti tra i tuoi lettori troverebbero complicato. E questa cosa sta costruendo un’autobiografia dell’immaginario molteplice.

Mi sembra sia una cosa che, più o meno, facciamo tutti. Ma la tua autobiografia è in mostra. Si vede. Cerchi di metterla sotto gli occhi di tutti.

Sei feroce, cerchi di tenere le persone a distanza, usi il sarcasmo, mascheri l’intelligenza.

Ma, cazzo!, stai dicendo GUARDAMI!, AMAMI!, CAPISCIMI!

Leggo Il viaggio e, invece di entrare nella storia, entro in Marco Corona… è una roba che non mi succede mai (e leggo tanto).

Marco: …

Paolo: Mica si possono dire queste cose!

Allora forse è meglio dire “onirico” e “poetico”, per spiegare un friccico nel cuore che non si sa dire.

Marco: …

Paolo: Non è richiesta alcuna risposta… manco «Vaffanculo, Pa’!».

Marco: Mi hai tramortito. Sarebbe una chiosa intima perfetta, questa slavina che mi hai appena messaggiato. Finalmente un dialogo tra l’autore anonimo e il lettore invisibile. E questa volta non scappo per andare a pisciare, giuro.

Paolo: Ci penso.

Marco: Personalmente ti invito (anche se so che non hai bisogno) a fare il cazzo che ti pare.

Paolo: Fine psicologo manipolatore.

Marco: Se ero fine non mi beccavi. A domani (tremo).

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di (Quasi).